崔致远作品辑佚与整理

——评《崔致远全集》

□刘 畅

【导 读】李时人、詹绪左编校《崔致远全集》是目前学界整理最为完备的崔致远作品全集,在版本选择、作品搜选、校勘等方面,都体现出较高的文献价值。该书编校建立在吸收学界研究的基础上,但也仍有未尽之处。如《桂苑笔耕集》未参校清末杨尚文精写本;作品辑佚过程中,未能充分考辨、回应学界先行研究;校勘用心,但编例未明。且总体上,仍有不少落叶微尘。

李时人、詹绪左编校排印《崔致远全集》(以下简称“《全集》”)已于2018年12月正式出版。[1]该书沿用《崔文昌侯全集》文集丛编的编排方式[2],分列《桂苑笔耕集》《孤云先生文集》《孤云先生续集》,再增设作者考订之《辑佚一》《辑佚二》部分,并在书尾附录崔致远生平相关材料及诸刊本序跋,颇具文献价值。具体说来,《桂苑笔耕集》以日本国会图书馆藏朝鲜16世纪中期写刻本为底本,系该写刻本首次面世;作品搜选力求全面,但明证重收、多收者,概弃不取;校勘重在汇聚众本以见异同,各本原貌由此可窥。

本文将由底本选择、作品搜选、校勘等三方面展开,从学术史角度,评述本书编纂对崔致远作品整理的贡献,也指出其仍存有的美中不足之处。

一、《桂苑笔耕集》底本选择

《全集》中《桂苑笔耕集》部分,选取日本国会图书馆藏本为底本,以《四部丛刊》本、徐有榘活字本、《唐文拾遗》本为主要参校本,是基于对学界既有研究的充分参考。

19世纪以来,《桂苑笔耕集》在中韩两国广泛刊印。其中,1834年朝鲜徐有榘(1764—1845)刊活字本、1847年广东潘仕成刊《海山仙馆丛书》本(后收入《丛书集成初编》)、1919年《四部丛刊》影印无锡孙毓修小绿天藏本,在国内影响最大,2007年版《桂苑笔耕集校注》即以此三者为依凭。[3]而三者中,唯小绿天藏本出版时间有待考订,韩国李仁荣判断其刊刻于朝鲜孝显年间(1649—1659—1674)[4],日本藤本幸夫则通过比对日本对马历史民俗资料馆宗家文库所藏《桂苑笔耕集》与《濂洛风雅》,依据刻工、印记,最终确定其刊于朝鲜显宗八年(1667)。[5]

但相较于此三者,日本国会图书馆藏本则更为古旧。藤本幸夫依据该书所嵌“敬/复/斋”异形印,以及“圆光寺常住”(三要元佶,卒于1612年)墨书,推断此本为朝鲜明宗朝(1545—1567)刻本。[5]这与金程宇根据日藏本编排、版式、正文注文等更合古书原貌,推论其更近早期刻本的判断,正相吻合。[6]

《全集》综合参考学界研究,其《桂苑笔耕集》选日藏本为底本,将《四部丛刊》本降为主要参照本,并参校其他诸本,十分明智。体现在实际校勘层面,则如《谢御札衣襟并国信表》“字窥神笔,恩袭御衣”之“字”,《四部丛刊》、徐有榘活字本、《唐文拾遗》均缺,而日藏本保全[1]46;《贺通和南蛮表》“独亏拱北之诚”之“拱”,虽然《四部丛刊》、徐有榘活字本、《唐文拾遗》均讹作“控”,但日藏本无误。[1]15

然稍显遗憾的是,清末道光年间杨尚文(1807—1856)为编《连筠簃丛书》,亦曾校勘精写《桂苑笔耕集》,现藏北京大学图书馆。此本与《四部丛刊》影印小绿天藏本属同一版本系统,但因精写校勘,具有独特的文献价值[7],而《全集》未能将此一同列为参校本,加以参考。

二、作品搜选

在文集、续集部分整理上,《全集》编者充分尊重《崔文昌侯全集》的收集之功,其文集、续集篇目择取大体遵从《崔文昌侯全集》,仅对叙述未尽者予以补充,失察者予以辨明,如《华严佛国寺绣释迦如来像赞》,编者详细考证道:

经核查,本文系拼凑《王妃金氏为考绣释迦如来像幡赞并序》的散文部分(见《东文选》卷五〇、《佛国寺古今创记》《佛国寺事迹》《华严寺事迹》)与《大华严宗佛国寺阿弥陀佛像赞并序》中的韵文“颂”部分(见日本《卍续藏经》第一〇三册《诸宗著述部》载《圆宗文类》卷二二),后皆为《孤云先生续集》所收,故韩国成均馆大学大东文化研究院一九七二年编印《崔文昌侯全集》时将其删落。本校勘本为便于比勘,仅据《韩国文集丛刊》第一辑(韩国景仁文化社,一九九〇)影印之《孤云先生文集》校录。[1]689-690

又如《马上作》,编者考订云:

此联诗又见许筠(1569—1618)《惺叟诗话》,原无题,诗题为《续集》编者所拟。按:此联诗实为《送吴进士峦归江南》诗之颈联,全诗见于《东文选》卷九、《三韩诗龟鉴》卷上、朝鲜刊本明人吴明济《朝鲜诗选》卷五,《孤云先生文集》卷一亦已收录,《续集》作者未察,误以为佚句收于此。《崔致远佚诗笺证》(《文学遗产》一九九三年六期)、《全唐诗》增订本、《增订注释全唐诗》卷八九五仍其误。[1]701

《全集》辑佚部分主要包含小说、诗文两个部分。即,《辑佚一》:崔致远《新罗殊异传》,合十三篇(含存目一篇),附存疑作品五篇;《辑佚二》:诗文作品,合十一题十八首诗、五段逸文。前者辑自朝鲜朝成任(1421—1484)《太平通载》残卷、权文海(1534—1591)《大东韵府群玉》、徐居正(1420—1488)《笔苑杂记》《四佳集》、卢思慎(1427—1498)与徐居正等编《三国史节 要》、僧 一 然(1206—1289)《三国遗事》;后者辑自日本《大正新修大藏经》、上毛河世宁《全唐诗逸》转录大江维时(887—963)《千载佳句》,朝鲜半岛高丽时期《十抄诗》《三国史记》、朝鲜朝《东国舆地胜览》《新增东国舆地胜览》《芝峰类说》等书。

小说部分,《全集》实际上主要参考借鉴了李剑国、崔桓的系列研究成果。李、崔二人在考证《新罗殊异传》基础上,自《大东韵府群玉》取《首插石楠》《竹筒美女》《老翁化狗》《虎愿》《心火烧塔》;《太平通载》取《宝开》《崔致远》(《双女坟记》);《笔苑杂记》取《迎乌细乌》;《四佳集》取《苏利伽蓝》存目;《三国史节要》取《脱解》《善德王》;《三国遗事》取《圆光法师传》。《三国遗事》所载《射琴匣》《义湘传》《鼻荆郎》《处容郎》《郁面婢》《大城》《赫居世》《元晓传》则存疑。[8]《全集》所收篇目与李剑国、崔桓大体相同,唯将《射琴匣》由李剑国、崔桓书中的疑似提升为确定:

《三国遗事》卷一《纪异第一》之《太宗春秋公》:“后旬日庾信与春秋公正月午忌日蹴鞠于庾信宅前……”其“正月午忌日”后有注:“见上射琴匣事,乃崔致远之说。”《射琴匣》见同卷《第十八实圣王》,记毗处王(注一作炤知王)十年事。徐居正《三国史节要》卷五《新罗炤智王》亦载此事。《三国史节要》序谓其书“兼采《遗事》《殊异传》”,因知本篇取自崔致远《殊异传》。[1]781

诗作辑佚部分,《全集》较《崔文昌侯续集》,补收了《千载佳句》之《兖州留献李员外》两联及《长安柳》《留曾洛中友人》《送舍弟严府》《春日》《成名后酬进士田仁义见赠》《江上春怀》六题各一联,《十抄诗》之《和顾云侍御重阳咏菊》,据朴鲁春研究补入《东国舆地胜览》之《公山城》,《芝峰类说》之《智异山花开洞诗》八首,据金忠烈研究补入《石榴》;且据金程宇论文,补入《三国史记》载崔致远《谢追赠表》《纳旌节表》佚句,《东国舆地胜览》载《释利贞传》《释顺应传》佚句,并认为《孤云先生文集》卷三辑《利贞和尚赞》《顺应和尚赞》原即此二文赞语。

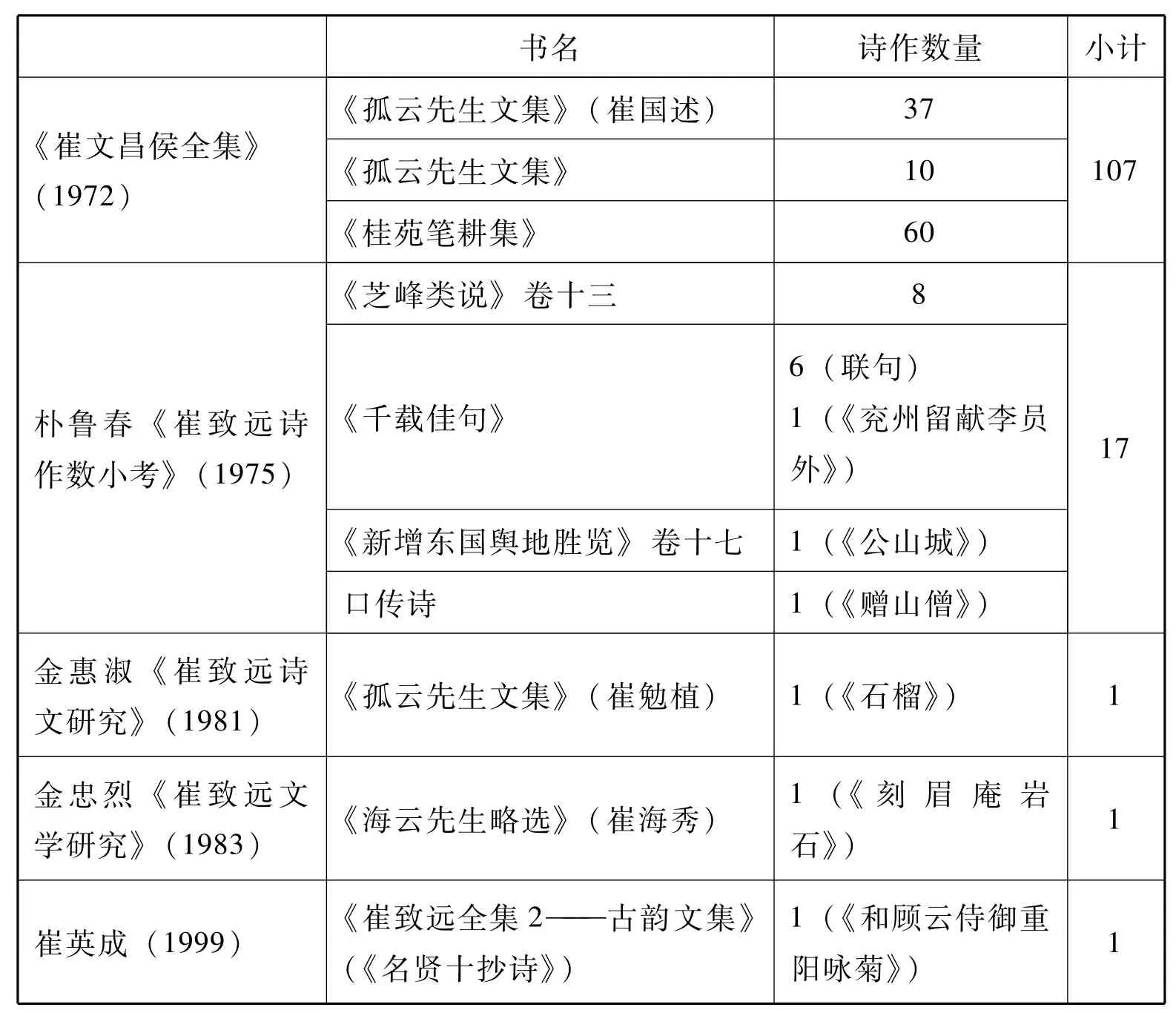

《全集》的辑佚部分,对完善资料以方便学界研究,具有重要意义。但遗憾的是,小说部分并未言明在取舍方面其不同于李、崔二人研究的原因,即为何《赫居世》舍弃未收,又为何将《义湘传》挪至《辑佚二》,即将其视作崔致远逸文,而非《新罗殊异传》作品;且未针对李、崔二人之后,日本学者小峰和明等人考证的不同之处,如收录出自“朴寅亮殊异传”的《阿道》,据《大东韵府群玉》《太平通载》所载《火鬼》,收入内容相同的《志鬼》而非《心火烧塔》等做出辩证。诗作辑佚部分,韩国学者曾整理学界对崔致远诗作搜集考证的相关成果,整理出相关诗作127首(见下表)。[9]

在此基础上,《全集》对现存诗作中《琵琶行》(《白云小说》)、《过海联句》(《东人诗话》)“我是新罗末叶人”七言四句诗(《松窝杂说》)、《伽倻山绝景十九名所诗》等诗作者提出疑问,并补充了学界为何认定“东方祖祖莫愁苦”七言四句诗、《梦中作》等作非崔致远创作的原因;提出《书怀》、金刚山九龙瀑布所刻“千丈白练,万斛珍珠”或为崔致远所作;对现存诗中《刻眉庵岩石》《石榴》《赠山僧》等作,阐明怀疑非崔致远所作的原因。而《全集》的诗作辑佚,也未能对此如《赠山僧》《刻眉庵岩石》等作予以回应。

三、校勘

书名 诗作数量 小计《崔文昌侯全集》(1972)《孤云先生文集》(崔国述)37《孤云先生文集》10《桂苑笔耕集》60 107朴鲁春《崔致远诗作数小考》(1975)《芝峰类说》卷十三8《千载佳句》6(联句)1(《兖州留献李员外》)《新增东国舆地胜览》卷十七 1(《公山城》)口传诗 1(《赠山僧》)17金惠淑《崔致远诗文研究》(1981) 《孤云先生文集》(崔勉植) 1(《石榴》)1金忠烈《崔致远文学研究》(1983) 《海云先生略选》(崔海秀) 1(《刻 眉 庵 岩石》)1崔英成(1999) 《崔致远全集2——古韵文集》(《名贤十抄诗》)1(《和顾云侍御重阳咏菊》)1

在选定底本、划定辑佚范围的基础上,《全集》开展了扎实的校勘工作。《桂苑笔耕集》以《四部丛刊》、徐有榘活字本、《唐文拾遗》作为主要参校本,更辅以《东文选》《海山仙馆丛书》《国译孤云崔致远先生文集》等古今书籍。《孤云先生文集》《孤云先生续集》详细标明每篇作品见于何种传世典籍,前者如《十抄诗》《夹注名贤十抄诗》《东人之文四六》《东文选》《三韩诗龟鉴》《青丘风雅》《小华诗评》《惺叟诗话》《朝鲜诗选》《唐文拾遗》《三国史记》《新增东国舆地胜览》《伽倻山海印寺古籍》,后者如《卍续藏经》《大正新修大藏经》。有实物传世者,如《无染和尚碑铭(并序)》《真监和尚碑铭(并序)》《大崇福寺碑铭(并序)》《智证和尚碑铭(并序)》。亦据学界研究成果,标明碑刻现存地,描述形制特征,并以《金石全文》《金石总览》《金石文考证》《韩国金石全文》《唐文拾遗》等书比定校勘。出处未能查明者亦直言不讳,《增订注释全唐诗》失收者亦做标明。且根据具体内容,《孤云先生文集》主以《东文选》参校,《孤云先生续集》则主要校以佛典。补全阙文、订正讹误、存录异文者不可胜数;而如上文所述,此前学界考订未尽之处,亦详细标明。

尤见用心的是,《全集》不仅用诸本校勘底本,还一并详录各本异文、错漏等处,观此一书,诸书样貌可见。如《贺杀黄巢表》“永当销干戈之锋,便可铸耒耜之器”,校云:“耜:《四部丛刊》本作‘耟’。按:‘耟’(古代一种农具,犁属)乃‘耜’字之误。‘耒耜’指古代耕地翻土的农具,亦作为农具的总称。”[1]30再如《贺降德音表》“慈伤瘐死,牢囚免滞于风霜”,校云:“瘐:底本、《东文选》卷三、《四部丛刊》本、《国译孤云崔致远先生文集》作‘瘦’。按:‘瘦’为‘瘐’之俗讹,此据徐有榘木活字本、《唐文拾遗》卷 三四改。”[1]33《谢 加太尉表》“况乃兼提利权,广润军食”,校云:“提:《四部丛刊》本、徐有榘木活字本、《唐文拾遗》卷三四作‘制’。”[1]37《奏请叛卒鹿晏弘授兴元节度使状》“圣主含弘,既宥其穷斯滥矣”,校云:“弘:《唐文拾遗》卷三六、潘仕成海山仙馆丛书本避清讳作‘宏’。”[1]103

与此同时,该书也未将古书用字悉皆径改为通用繁体字,而是在保留原书异体字(含俗字、古今字等)、通假字等的同时,细考各字在古代的实际使用情况,写入校勘记。如“《中山覆匮集》一部五卷”,校云:“匮:徐有榘木活字本、《唐文拾遗》卷四三作‘篑’。按: ‘匮’同‘篑’。《汉书·王莽传上》: ‘纲纪咸张,成在一匮。’颜师古注:‘《论语》云:譬如为山,未成一匮。’今本《论 语·子 罕》即 作‘篑’。下同,不另出校。”[1]5“曰赋曰诗”,校云:“曰:底本作‘日’,《四部丛刊》本、徐有榘木活字本、《唐文拾遗》卷四三均作 ‘曰’。按:俗写二者不拘(如卷七《壁州郑凝续尚书》: ‘况乃于国于家,曰忠曰孝。’句中 ‘曰’,底本即作‘日’),下据文意径改,不另出校。”[1]6除引用古代诗文用例,参考如《敦煌俗字典》《干禄字书》《碑别字新编》《正字通》《广韵》《正名要录》《骈雅训纂》《隶释》《说文》《唐宋俗字谱》《五经文字》《尔雅》《广碑别字》《宋元以来俗字谱》《字鉴》《集韵》《玉篇》《字汇》《龙龛手镜》《唐韵》者亦不胜其举。

尤值一提的是,编者在编校全书的过程中,始终保持审慎的态度。不仅如前所述,文集、续集详考每篇出处,未详者直言未详,在校勘过程中,亦自始至终慎言慎校。确信底本有误者,编者改动原文并出校,若不尽为误,编者则仅在校勘记中以按语标明。如《贺杀黄巢徒伴表》“果刻于左之右之”,校云:“刻:《四部丛刊》本、徐有榘木活字本、《唐文拾遗》卷三四作‘划’,《东文选》卷三一、《国译孤云崔致远先生文集》作 ‘效’。按:作‘划’义长。”[1]23再如,《让官请致仕表》“又蒙命臣曰俞,为师于彼”,校云:“师:《四部丛刊》本、徐有榘木活字本、《唐文拾遗》卷三四作‘帅’。按:《东文选》卷四三亦作‘师’。据文意,似当作‘帅’。”[1]60《谢诏示权令郑相充都统状》“后值江南阻路,久长师旅,未遂战征”,校云:“长:《四部丛刊》本、徐有榘木活字本、《唐文拾遗》卷三五均作‘屯’。按:据文意,作‘屯’为佳。 ‘長’简体为‘长’,与‘屯’形近易误。”[1]66

遗憾的是,该书问世前一年,编者之一李时人教授就已溘然长逝。大抵以此之故,书籍有旧文所充当之《前言》,未有据编纂情况详列之《凡例》来对该书编例加以整理说明。如本书以“校记”为目,而有如“句中‘中山’代指溧水。明万历吴仕诠《溧水县志》卷四称,‘中山’在县东十一里,为邑之镇”[1]5等注释文字出现,因无凡例而无说明可见;也未能将参考诸书名目详列于后以便读者,实为遗憾。且保留原古书字形姿貌、各本异同,虽有详尽之功,但也难免烦冗之失,若能在重版之际,将异体字、异文、错讹衍脱、注释分隔详列,则似更为鲜明。

至如落叶微尘,在所难免。该书总体,如考订诸版源流,未信任李基白教授考证,而将崔国述本误作朝鲜高宗二年(1865)刊本;而徐有榘活字本,与国内学者往往称为“木活字本”不同,韩国学界多以为系金属活字本,本书屡称以木活字本却未做说明;参考书目选择上,如《千载佳句》未径引原书,而引以《全唐诗逸》转录;编排上,如将《太平通载》的介绍文字列于《双女坟记》而非前此之《宝开》后,“朝鲜洪万宗(1643—1725)《小华诗评》”之作者信息未标于首现处,却于后文屡屡重出;校订上,如“检:底本原作‘捡’,《四部丛刊》本、徐有榘木活字本、《唐文拾遗》卷三四作‘检’,据改。按:俗书二者不拘”,“检、捡”仅为正俗字之分,而非正误之别,以“据改”标识似有不妥;个别标点,如“前都统巡官、承务郎、侍御史内供奉、赐紫、金鱼袋臣崔致远”[1]4“先入朝庆贺判官、检校尚书祠部郎中、赐紫、金鱼袋臣崔元还国”[1]543“前东面都统巡官、承务郎、侍御史内供奉、赐紫、金鱼袋臣崔致远奉教撰”[1]592“同年月日,紫、金鱼袋崔致远撰”,均误将“紫金鱼袋”断开,而“侍御史、内供奉”则当断未断;个别字,如“《夹注明贤十抄诗》”之“明”乃“名”之误[1]526,529,“新罗留唐归国学生崔仁滾”之“滾”乃“渷”之误[1]592。白璧微瑕,不掩珠玉之美。笔者无缘得识《全集》编者,但观此书,足见其严谨治学的态度与对学术所抱持之无比热忱。谨以此文,爇心香敬献李教授。

[本文为国家社会科学基金青年项目“古代中国影响下的高丽汉诗发展研究”(批准号17CZW034)阶段成果。]

注释

[1][新罗]崔致远.崔致远全集[M].李时人,詹绪左编校.上海:上海古籍出版社,2018.

[2]韩国成均馆大学大东文化研究院刊,1972年版,含《桂苑笔耕集》《孤云先生文集》《孤云先生续集》。

[3][新罗]崔致远.桂苑笔耕集校注[M].党银平校注.北京:中华书局,2007;党银平.新罗文人崔致远《桂苑笔耕集》版本源流考述[J].(韩)中国学论丛,2001(总12):47-55.

[4][韩]李仁荣.《清芬室书目》卷九《桂苑笔耕集二十卷(四)》[A].张伯伟.朝鲜时代书目丛刊(第八册)[C].北京:中华书局,2004:4916-4917.

[5][日]滨田耕策.《桂苑笔耕集》的刊行与日本藏本[J].(韩)民族文化,2010(总34).

[6]金程宇.日本国会图书馆藏《桂苑笔耕集》的文献价值[A].张伯伟.域外汉籍研究集刊(第二辑)[C].北京:中华书局,2006.

[7][韩]朴现圭.中国所藏新罗崔致远《桂苑笔耕集》的实况调查[J].韩中人文学研究,2008(总8).

[8]相关论著均为李剑国教授与崔桓合著,含论文:《〈新罗殊异传〉研究的基本脉络与观点》,(韩)《中国小说论丛》,1997年总第6期;《〈新罗殊异传〉崔致远本考》,(韩)《中国语文学》,1999年总第33期;《〈新罗殊异传〉朴寅亮本及金陟明本考》,(韩)《中国小说论丛》,2000年总第11期。著作:《〈新罗殊异传〉辑校与译注》,韩国大邱岭南大学校出版部1998年版;《〈新罗殊异传〉考论》,韩国大邱中文出版社2000年版。其论文不仅考证详尽,对此前韩国学界研究亦均有回应,为相关问题研究最可资参考者。

[9][韩]李黄进(音译).崔致远现存诗再考[J].亚细亚文化研究,2013(总29).