藏东地区发现罕见的恐龙足迹群和古大象足迹群

姚华舟,李炎桂*,Junaid Khan,Asma Tahir,安志辉,赵 赫, 张 磊,吕政艺,王向东,赵来时,王建雄,何垚砚,安显银,张仁杰

(1.中国地质调查局武汉地质调查中心,武汉 430205;2.地质过程与矿产资源国家重点实验室(中国地质大学),武汉 430074;3.中国地质大学(武汉)地质调查研究院,武汉 430074;4.中国地质调查局成都地质调查中心,成都 610081)

受印支运动影响,西藏东部地区在晚三叠世末结束古特提斯海侵而进入内陆盆地演化阶段,侏罗纪沉积了巨厚的陆相地层,其中以昌都、察雅地区最为发育,侏罗系累计最大厚度超过4 800 m(图1).侏罗系自下而上划分为早侏罗世汪布组(大野组)、中侏罗世达布卡组、晚侏罗世肯做尕组[1-4],或笼统称为察雅群[5].汪布组岩性为灰、灰绿色紫色石英细砂岩与泥页岩互层,与下伏晚三叠世地层岩性连续过渡或不整合接触,厚度1 574 m.达布卡组为紫红色砂岩、粉砂岩夹少量灰绿色泥页岩,局部泥岩厚度较大,下部夹多层砾岩,厚度达1 713 m.本文报道的恐龙足迹化石群即产于达布卡组.肯做尕组下部为暗紫、紫褐色泥岩与紫褐、黄绿色砂岩、粉砂岩、夹灰黑色页岩及砾岩,上部以灰绿、灰紫、褐红色泥岩为主夹粉砂岩、砂岩、砾岩及砂砾岩凸镜体,厚度1 437 m.侏罗纪末藏东地区发生整体性褶皱隆升,昌都地区处于剥蚀状态,白垩纪沉积主要龟缩于研究区以南的芒康地区.

进入新生代,藏东地区沿贡觉—青尼洞一线形成断陷盆地,古近纪沉积了巨厚的山麓—河湖相地层,主要为紫红色砂泥岩沉积,夹多层砾岩,局部地区有中酸性火山岩,称贡觉组[6]或贡觉群[5],最大厚度达3 638 m[1].本文报道的大象足迹化石群即产于古近纪贡觉组砂泥岩沉积中.

新近纪—第四纪,研究区总体处于隆升剥蚀状态,最终形成今天的高原和深切河谷地貌.

1 昌都市卡若区发现罕见的中侏罗世恐龙足迹化石群

西藏昌都地区的蜥脚类恐龙足迹化石曾为邢立达等所报道,分别为昌都至邦达机场约40 km处公路边侏罗纪红层中的蜥脚类足迹化石,共8个足迹,但受后期风化影响破损严重[7];以及昌都市察雅的蜥脚类足迹化石,从发表的图片看,化石也遭受明显风化作用,保存状态不佳[8].

新近调查中,在昌都市卡若区发现10个恐龙足迹化石点,化石点沿澜沧江(图1-III)及其两个主要支流扎曲(图1-I)和昂曲(图1-II)切割的公路边中侏罗世地层出露,已发现373个不同类型的足迹化石,其中不仅新发现了整体保存完好、趾痕结构清晰的蜥脚类足迹(图2E),还首次于研究区发现了多种类型的兽脚类足迹和鸟脚类足迹(图2B~2G),兽脚类和鸟脚类足迹均为西藏地区首次发现,归为Wildeichnus遗迹属的小型兽脚类足迹(图2A右上部)则为中国首次发现.

图1 藏东地区地质构造简图[1]并示化石发现位置Fig.1 East Tibet geological map[1] and the fossil locality

卡若区日通乡温达村的足迹化石点(I)堪称恐龙足迹化石组合的“宝典”(图2),即在出露面积不足60 m2、厚度仅2.45 m的地层范围内,共发现8层不同类型的恐龙足迹化石,岩层底面初步统计共183个足迹,并涵盖了恐龙足迹现行分类的所有三个大类(蜥脚类、兽脚类、鸟脚类).化石保存好,且都以凸型迹形式存在,立体性强,可视性好,结构清晰,有些相当精美,根据层面足迹展布方位,可至少识别出5条行动轨迹,加上其他化石点识别出的至少7条行迹,完美地诠释了区内侏罗纪恐龙的行走、停歇、蹬卧和奔跑等各种行动和行为方式.对这8层足迹化石,初步的研究结果是,第一层、四层、五层、七层主要为蜥脚类,暂归属于雷龙类(Brontoopodus);第二层为小型兽脚类,暂时将其归于虚骨龙大类(Coelurosauria);第三层为蜥脚类和小型兽脚类、鸟脚类共生,小型兽脚类为虚骨龙类,鸟脚类包括禽龙类(Iguanodontipodidae)和异样龙类(Anomoepodidae);第六层为大型、小型兽脚类共生,大型者为实雷龙类(Eubrontidae),小型者为虚骨龙类;第八层小型兽脚类归于Wildeichnus遗迹属.该化石点,化石均保存于倾斜的岩层底面,较好地避开了岩层顶面的日常流水侵蚀和风化作用,这是化石得以完好自然保存的关键因素.

温达村这种大量不同类型足迹频密交织共生且保存完好的恐龙化石群十分罕见,反映了昌都地区中侏罗世非常特殊的生态环境和生活环境.中侏罗世时,昌都盆地不仅徜徉着各种大型植食性恐龙,还伴生多种肉食性恐龙,以及植食性或杂食性的鸟脚类恐龙.从沉积环境特征看,卡若区日通乡一带,当时属于稳定的滨湖环境,附近还有河道,是恐龙大家族良好的水源地.

卡若区10个化石点新发现的373个恐龙足迹,初步归为18种类型(另文发表).经测量,该化石群中大型兽脚类恐龙实雷龙类足迹(个例)长32 cm,宽22.4 cm,长宽比为1.43,趾间角为Ⅱ25°Ⅲ20°Ⅳ;小型兽脚类Wildeichnus遗迹属足迹(个例)长7.6 cm,宽5.2 cm,长宽比为1.46,趾间角为Ⅱ29°Ⅲ25.5°Ⅳ;温达剖面第三层所见最大的蜥脚类恐龙后肢足迹长75 cm,宽60 cm,小型蜥脚类恐龙后肢足迹(个例)长12.1 cm、宽11.4 cm;鸟脚类恐龙足迹(个例)长18.2 cm,宽18 cm,长宽比为1.01,两外侧趾趾间角为65.8°.

A.温达村剖面总览;B.大型兽脚类足迹化石(跷脚龙足迹科);C.大型兽脚类足迹化石(实雷龙足迹科);D.小型兽脚类足迹化石;E.大型蜥脚类足迹化石,可见清晰脚趾;F.蜥脚类、鸟脚类和兽脚类足迹化石共存;G.大型鸟脚类足迹化石A.An overview of the Wenda village section;B.Big-type theropods footprints(Grallatoridae);C.Big-type theropods footprints(Eubrontidae);D.small-type theropods footprints;E.Big-type sauropods footprint with clear toe imprints;F.Coexisting footprints of sauropods,ornithopods and theropods;G.Big-type ornithopods footprints图2 昌都市卡若区中侏罗世达布卡组恐龙足迹Fig.2 The middle Jurassic dinosaur footprints of Dabuka formation croped out at Karuo area,Changdu

2 昌都市江达县发现古近纪古大象足迹化石群

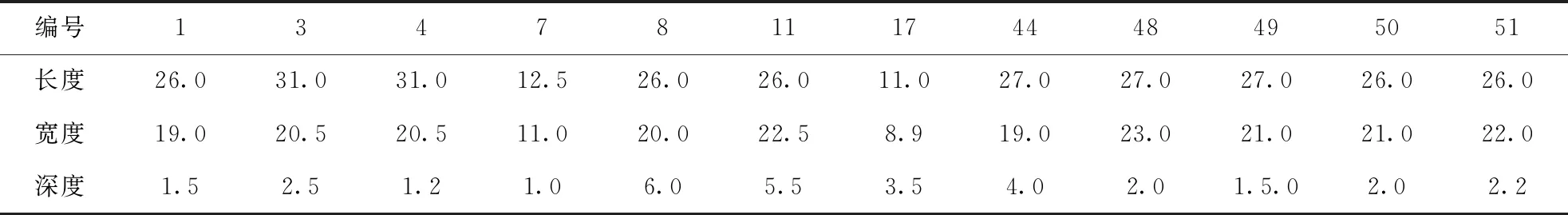

本次工作发现的古大象足迹化石点,位于昌都市江达县青尼洞乡境内,沿雪集拉山317国道旁的岩层面上出露,产于古近纪贡觉组湖相-三角洲相砂泥岩沉积中(图1-IV、V、VI).与昌都市卡若区日通乡温达村中侏罗世恐龙足迹化石保存于岩层底面不同,雪集拉山的古大象足迹化石均保存于岩层顶面,以凹形迹形式存在,化石遭受风化作用影响明显,野外不能辨识大象足趾的原生结构痕迹,但总的形貌特征清楚,尤其是1号化石点出露面很宽(图1-V;图3A),砂岩层顶面集中出露了200余个不同大小的足迹,均为圆形到卵形,足迹坑完全出露,或部分出露,深浅不一,推测层面上至少还有100个足迹被沉积物掩盖而没有出露(图3A、3B).本研究对雪集拉山1号化石点120个足迹进行了测量统计,部分测量数据见表1,其中最大的足迹长45 cm、宽29 cm(受后期构造作用略有变形),最小的足迹长11 cm、宽8.9 cm(17号足迹),大部分足迹的长度介于31~26 cm之间,宽度介于22~17 cm之间,这是一个以成年大象为主,并包含幼年个体的种群.雪集拉山2号、3号、4号化石点(图1-IV,VI),足迹形貌特征与1号点相似,即为圆形至卵形,但足迹普遍较小,足迹长度一般为22~16 cm,宽度19~10 cm,足迹的形态大小和组合面貌与伊朗西北部Tarom山地区始新世Karaj组的大象足迹化石[9]十分相似,结合前人研究成果[6],其时代也可能为始新世.从地层层序看,1号化石点位于2号、3号、4号化石点之上,足迹也明显较大,其时代可能稍新,将结合孢粉和同位素测年进一步确定具体地质时代.

表1 雪集拉山1号化石点古大象足迹测量数据Tab.1 Elephant footprints size data of No.1 section at Xuejila Mountain,Jiangda County,East Tibet cm

A.雪集拉山1号剖面足迹化石总览;B.雪集拉山大象足迹化石(示单个足迹形态大小,为大型足迹);C.雪集拉山2号剖面大象足迹化石A.An overview of No.1 section elephant footprints at Xuejila Mountain;B.A big elephant footprint at Xuejila Mountain;C.The elephant footprint association of No.2 section at Xuejila Mountain图3 昌都市江达县雪集拉山古近纪大象足迹Fig.3 The Paleogene elephant footprints of Gonjue formation exposed at Xuejila Mountain,Jiangda County,Changdu City

目前国际上研究古大象足迹化石的资料不多,主要集中在第四纪更新世,典型的有南非、墨西哥、西班牙等地区[10-12],年代更老的大象足迹化石公开报道的很少,伊朗西北部Tarom地区Karaj组始新世的大象足迹被认为是迄今所见最古老的大象足迹化石[9],本文报道的雪集拉山古大象足迹也可能为始新世,至少部分为始新世,也是国内首次公开报道该时期的大象足迹化石.

3 结论与建议

本研究首次于藏东地区发现中侏罗世类型多样的鸟脚类、兽脚类化石,其中昌都市卡若区温达村的蜥脚类、鸟脚类、兽脚类等不同类型的足迹频密交织共生,保存精美,是极为珍贵的恐龙足迹剖面;雪集拉山的大象足迹化石群为西藏乃至中国境内首次报道的古近纪大象足迹化石,也是世界上最古老的大象足迹化石群之一.这两个化石群是青藏高原东部地区迄今所见最典型的大型脊椎动物足迹群,见证了青藏高原中新生代的地质演化史和大型脊椎动物活动史,对研究恐龙、象类的生命演化、迁徙、扩散、古生态等有着极其重要的意义,是不可多得的地质遗迹.建议在加强地质古生物研究的基础上,以温达村恐龙足迹剖面和雪集拉山大象足迹剖面为重点,尽快启动地质遗迹保护工作.

致谢本研究野外工作中得到国家自然资源督察成都局、西藏自治区自然资源厅、四川省自然资源厅、西藏自治区地质矿产勘查开发局、昌都市自然资源局、甘孜藏族自治州自然资源和规划局、江达县自然资源局、中国地质调查局拉萨野外工作站和昌都分站、昌都市卡若区日通乡人民政府、江达县青尼洞乡人民政府的大力支持和帮助,特表衷心感谢!