2021年5月21日云南漾濞M S 6.4地震序列重新定位与深部孕震环境浅析

赵 航,李大虎,吴微微,廖 华,梁 宏,黄雪影,陈学芬

(四川省地震局 中国地震局成都青藏高原地震研究所,四川 成都610041)

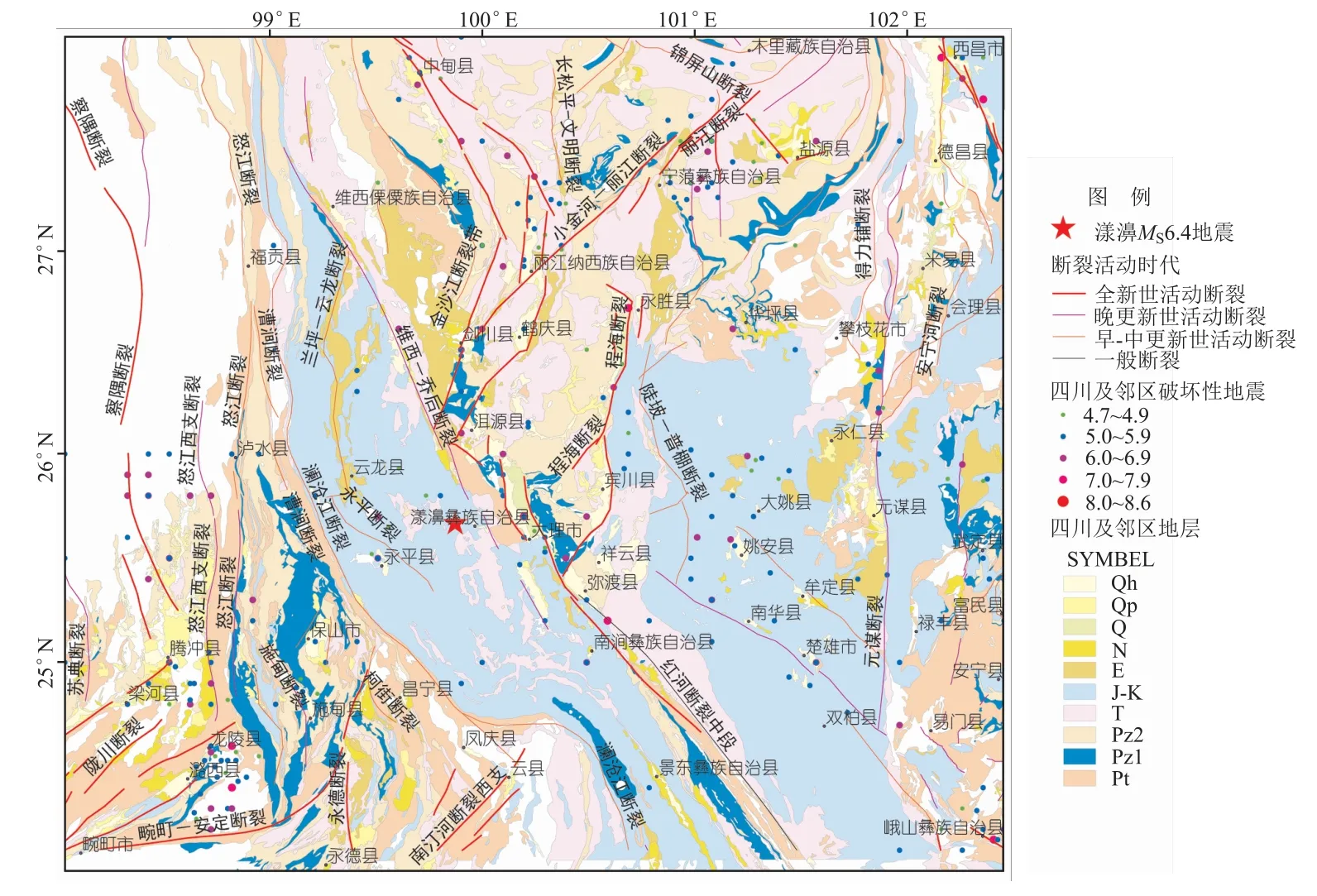

据中国地震台网中心测定,北京时间2021年5月21日21点48分,云南省大理白族自治州漾濞彝族自治县发生MS6.4地震,震中位于(25.67°N,99.87°E),震源深度8 km。此次地震造成3人遇难、28人受伤,极震区烈度为Ⅷ度,造成大理白族自治州56个乡镇受灾,大量房屋建筑在地震中遭到破坏(云南省地震局,2021)。此次地震属于一次典型的前震-主震-余震型事件,地震序列属于前主余型(Yang et al.,2021),余震活动较强,主要集中在主震后一天内。从区域地质构造上看,漾濞地震震中位于维西—乔后断裂南段,该断裂是红河断裂带向北弥散延伸的分支断裂之一,晚第四纪以来表现为右旋走滑运动特征,是川滇菱形块体西南边界的重要组成部分(常祖峰等,2016a,2016b)。由于川滇菱形块体地处青藏高原东南缘,受高原物质东向逃逸的强烈推挤,其边界断裂具备强烈的构造变形和地震潜能(Allen et al.,1984;Replumaz et al.,2001)。漾濞MS6.4地震震区及周边区域历史地震活动性较强(见图1),统计发现自1970年以来,震中50 km范围内共发生M3.0以上地震145次,其中3.0~3.9级地震108次,4.0~4.9级地震27次,5.0~5.9级地震9次,6.0级以上地震1次;震中100 km范围内共发生M3.0级以上地震312次,其中3.0~3.9级地震249次,4.0~4.9级地震45次,5.0~5.9级地震16次,6.0~6.9级地震2次;漾濞MS6.4地震是滇西北地区大理、丽江等地自1996年丽江7.0级地震之后发生的最大地震事件。

图1 漾濞震区及周边地震构造背景和震中分布(断裂构造线来源于徐锡伟等,2016)

漾濞地震发生后,国内外科研机构和学者先后基于不同地球物理学方法开展研究工作,如中国地震局地球物理研究所利用全球台网数据得到了漾濞地震P波初动震源机制解,断层节面Ⅰ:走向141°/倾角68°/滑动角-153°,节面Ⅱ:走向40°/倾角65°/滑动角-24°,初步判断此次事件为走滑兼正断型地震(http://www.cea-igp.ac.cn/kydt/278248.html);龙锋等(2021)定位结果表明漾濞地震序列震中距离北东侧的维西—乔后断裂3~10 km,余震区长轴呈NW-SE向展布,长约22 km,震源优势分布深度为4~8 km;张旭等人的地震破裂过程初步反演结果显示漾濞地震没有破裂到地表(http://www.cea-igp.ac.cn/kydt/278248.html)。雷兴林等(2021)基于震源机制反演、发震断层及破裂方向分析、前震主震与潮汐的相关性分析、应力场反演及断层滑动趋势分析和前震及主震的库仑应力传递等对漾濞地震序列进行初步研究,结果表明漾濞地震序列发生在红河断裂带北段延伸方向上的乔后—巍山断裂附近,但主震震源断层及主要余震的分布在走向和位置上均明显偏离已知的乔后—巍山断裂,地震序列受一个发育程度不高、含多级雁列构造的北西向为主、北东向为次的共轭走滑断层系统(称为“漾濞断层”)所控制。然而,该隐伏断裂是如何孕育和发生漾濞地震的?这是一个亟待深入研究的问题。震区深部结构能够提供有关地震孕育环境以及发震机制等重要信息,但是,由于该区域长期缺失深部地球物理资料,这给准确探讨地震发震构造几何学、运动学及其发震机理带来了较大困难。李大虎等(2021a)反演获得云南漾濞MS6.4地震震区及周边的三维P波速度结构和视密度横向展布信息,研究结果表明:漾濞震区P波速度结构与视密度展布特征在深度和分区特征上均具有较好的联系和可比性,震区三维速度结构和视密度反演结果均表现出明显的横向不均匀分布特征,漾濞MS6.4地震位于高低异常值的过渡带附近,震区南、北两侧速度结构和视密度分布特征各异,综合说明了震区地壳物质存在显著的横向差异。

对地震序列的重新定位是获得余震空间分布特征和探讨震区深部孕震环境的有效途径,但如果仅使用固定地震台站资料进行余震序列的重新定位,常常会因为台站数量较少以及分布上的不尽合理等因素而导致定位结果存在偏差,如果将小区域流动台网余震监测资料和固定台站观测资料相结合,则能够提高地震定位的精度。因此,本研究利用云南省区域固定台站波形资料以及漾濞MS6.4地震后中国地震局第一监测中心在震区附近布设的小孔径流动地震台网所记录到的近台观测数据,采用双差定位方法对漾濞MS6.4地震序列进行了重新定位,获得了更加精确的余震序列空间分布图像,在此基础上对余震分布特征和震区的深部孕震环境进行分析讨论。

1 方法和数据

本研究采用双差定位法对漾濞MS6.4地震序列进行重新定位,该方法由Waldhauser和Ellsworth(2002)提出,并已经被国内外地震学家广泛地应用到实际的地震定位工作中(Courboulex et al.,2003;Shaw et al.,1999;Schaff et al.,2002,2004a,2004b;杨智娴等,2003;朱艾斓等,2005,2008;赵博等,2013)。该相对定位法是通过地震事件两两组对后,在一定程度上减少了地壳速度结构横向不均匀性的影响,它通常要求两个地震事件之间的距离远远小于地震到台站之间的距离,从而保证了两个地震到台站之间的路径几乎一致,消除了路径异常的影响。此时,相对定位法的基本方程表示如下:

其中,Δtjk和Δtik分别是地震i和j到台站k之间的到时差,Xi和Xj分别是两个震源的位置矢量,Sk是两个震源连线中点处到台站的地震射线的慢度矢量,εik和εjk分别是地震在台站k的到时拾取误差。Waldhauser和Ellsworth(2002)认为式(1)中对两个地震采用同一慢度矢量的假设仅在两个地震事件接近的时候才成立,而在两个地震事件较远的时候则不成立,进而提出了适合一般条件下成立的方程:

式中的Sik和Sjk分别是两个地震位置的慢度,这就是双差定位法的基本方程。该方法通过对一定空间范围内的地震事件进行两两组对,根据配对后地震事件之间震相到时差来获得事件的相对空间分布特征,它适用于大范围地震的同时相对定位,每个事件的定位精度不会受到定位范围大小的影响,且使用相对走时残差来修定地震震源的位置也减少速度模型不准确性对定位结果的影响。基于地震序列重新定位的地震活动图像是认识震区的发震构造与地震活动之间相互关系及断层特征的重要基础,可为研究漾濞MS6.4地震深部结构和孕震环境提供可靠的地震学依据。

漾濞MS6.4地震地震发生后,中国地震局第一监测中心和云南省地震局在震中附近先后架设了5个流动地震台站,结合云南地震台以及部分下关小孔径台网的固定台站,为此次地震序列的重新定位研究提供了丰富的近台观测数据(图2b)。为了保障数据的可靠性和定位精度,我们选取了2021年5月21日至5月23日期间发生的共415个ML≥1.0地震事件的观测资料,并对震相观测报告数据进行了仔细筛选,所选择地震定位的台站数据不小于6个且震中距小于300 km的台站,震相数据中,P波绝对到时8045条、S波绝对到时2053条,图2a为重定位前的震中分布图像。本次参与定位的台站共计37个,从图2b中可以看出观测台站围绕主震有着较好的空间分布。本研究地震重定位所采用的一维速度模型如表1所示。

图2 定位前地震震中及参与重定位的台站分布

表1 一维P波速度结构模型

2 定位结果

经过双差重新定位,我们最终获得415个地震事件的定位结果,定位后的震中分布形态与初始定位结果存在差异。重定位后漾濞MS6.4主震位于(25.6887°N,99.8767°E),震源深度约为8.607 km。重定位后沿着纬度、经度和深度方向的定位残差分别为0.584 km、0.826 km和1.162 km,走时残差为0.208 s。从图3a中可以看出,漾濞MS6.4地震序列集中分布在主震的SE侧,并沿着NW-SE向呈条带状与维西—乔后断裂近似平行展布,长约20 km,其中,MS5.6地震位于整个地震序列的中部,MS6.4主震位于序列的北西端,而随后的两个主要余震都先后出现在主震东南侧,MS5.0余震出现在前震位置附近,而MS5.2余震距离主震距离最远,出现在整个地震序列靠东南端的位置。图3b、c、d为余震序列分布纵剖面图,由图可知震源深度优势分布为5~15 km,地震震源深度较浅,说明地震绝大多发生在脆性上地壳范围。而沿着NW-SE向分布的纵剖面(AA′)序列展布情况反映出了沿断层倾向的震源深度分布特征,AA′剖面显示漾濞地震序列密集区长约20 km、宽约5 km;根据横跨地震序列密集区南东段的CC′剖面和北西段的BB′剖面均显示出倾向SW的构造特征。

图3 定位后的地震序列震中分布(a)和纵剖面震源深度分布(b c d)

我们绘制了地震序列震源深度分布的柱状统计图,图4显示出震源深度的优势分布层位主要集中在5~15 km,86.5%的地震震源深度较浅,平均深度为9.04 km,说明地震绝大多发生在脆性的上地壳范围内。李大虎等(2021a)基于震区三维P波速度结构和地震序列展布研究结果表明,漾濞MS6.4地震序列的空间分布与震区上地壳介质速度结构存在密切关系,震区南、北两侧速度结构各异。其中,低速异常主要分布在震区北侧,而高速异常则分布在震区以南,漾濞MS6.4地震发生在高、低速异常过渡带附近,这种介质物性发生变化的边界带可能是中强地震孕育和发生的有利部位,这种特有的速度结构也在以往芦山MS7.0地震、鲁甸MS6.5地震和长宁MS6.0地震等多次强震区的研究中得到体现(李大虎等,2015,2019,2021b)。结合本文重定位结果发现,漾濞地震序列总体上也位于高、低速异常过渡带附近,因此,漾濞MS6.4地震震区壳内介质结构的非均匀分布是控制漾濞地震及其序列展布形态的深部环境因素。

图4 定位后的地震序列震源深度统计

3 讨论

此次漾濞MS6.4地震的震后科学考察没有发现明显的地震地表破裂带,这给直接探讨发震机理和破裂过程的成因带来了困难,漾濞地震复杂的发震构造背景和频繁的地震活动原因仍不清楚。

本研究的地震重定位结果表明漾濞地震序列没有发生在已知的维西—乔后断裂上,而是集中分布在主震的南东侧,并沿着NW-SE向呈条带状与维西—乔后断裂近似平行展布。龙锋等(2021)研究结果表明,漾濞地震的余震密集区与该断裂相距3~10 km,二者几乎平行,初步判断漾濞地震序列的主发震构造是位于维西—乔后断裂南西侧的、与其具有相似构造特性的平行断裂构造。已有的区域地质资料显示,该断裂构造发育在漾濞县城西南山地中,属于兰坪褶皱带内部断裂。

重定位后漾濞6.4级地震序列震源深度的优势分布层位主要在5~15 km的上地壳范围,中、下地壳范围地震较少出现,由于强震的孕育和发生是在地球深部发生的动力过程或构造运动,与壳幔深部物性结构及动力学环境有着密切的关系(丁志峰,2011),因此,分析该区深部孕震环境可为漾濞震区的构造评价和地震活动趋势分析提供科学依据。结合本研究重定位结果发现,漾濞地震序列总体上也位于高、低速异常过渡带附近,除此之外,漾濞震区北侧洱源—下关等地的地表温泉较发育,大地热流值显著偏高(王云等,2018;赵慈平等,2014;李其林等,2018),如王云等(2018)利用He同位素的时空变化特征研究青藏高原东南缘地热与地震活动,认为由深部流体活动导致震源区热状态的改变是触发大地震的关键因素。上官志冠(1988)对温泉气体的研究表明,洱源地区温泉无机成因CH4含量很高,是深部热动力变质作用的产物。林元武(1993)利用SiO2地热温标计算的热储温度表明洱源段的平均循环深度最深。雷兴林等(2021)基于余震分布形态推测的发震构造图表明,前震及余震集中分布在北西向主要发震构造的断层阶区、端部附近及其与北东向次级构造的交会部位,特别是前震活动集中在两组断层的交会部位,同时也是一个北西向走滑断层的张性阶区。这些部位处于次级拉张环境,强度低且有利于流体活动。李大虎等(2021)研究结果揭示了漾濞MS6.4地震震区北侧洱源附近存在地壳尺度的低速、低密度异常这一最显著特征,该结果与该部位大地热流值显著偏高等地热分布高度一致,认为这些均暗示着漾濞地震机制除了与青藏高原东缘深部物质东南向逃逸有关外,可能还与来自上地幔的热异常和深部过程密切相关。

4 结论

本研究利用云南省地震台网和漾濞震后流动台站监测资料,对2021年5月21日至5月23日期间发生的、震级ML≥1.0的地震序列进行了重新定位,获得了415个事件的定位结果。并结合震区地质构造和深部反演资料及应急科考成果,对此次漾濞MS6.4地震的深部孕震环境进行分析,得出结论:(1)漾濞MS6.4地震序列集中分布在主震的东南侧,并沿着NW-SE向呈条带状与维西—乔后断裂近似平行展布,长约20 km,其中,MS5.6地震位于整个地震序列的中部,MS6.4主震位于序列的北西端,纵剖面图揭示了震源深度优势分布为5~15 km,地震震源深度较浅,说明地震大多发生在脆性上地壳范围内。(2)考虑到漾濞震区北侧洱源等地的地表温泉较发育、大地热流值显著偏高等地热分布以及滇西北地区多数地震活动都在一定程度受地热流体影响,并结合已有研究结果揭示的漾濞MS6.4地震震区北侧洱源附近存在地壳尺度的低速、低密度异常这一最显著特征(李大虎等,2021),认为本次漾濞MS6.4地震序列与深部流体密切相关,流体活动导致漾濞震区热状态的改变以及触发地震的关键因素。

致谢:感谢云南省地震局为本研究提供地震波形数据和地质图件等资料。

——谨以献给漾濞5.21地震救援的消防指战员