2021年5月22日青海玛多7.4级地震前地磁日变化异常分析

李军辉,姜楚峰,冯丽丽,何 康

(1.安徽省地震局,安徽 合肥230031;2.安徽蒙城地球物理国家野外科学观测研究站,安徽 蒙城230031;3.湖北省地震局,湖北 武汉430071;4.青海省地震局,青海 西宁810001)

地震孕育发生过程会导致孕震区电导率发生改变,并导致感应电流及其感应磁场分布发生改变,由于这一变化过程主要发生在上地幔和地壳,感应电流埋深较浅,故其引起的感应磁场变化主要出现在垂直分量中。我国地震预报人员先后提出并改进了地磁低点位移法(丁鉴海等,2004;冯志生等,2009;黄颂等,2020)、地磁加卸载响应比法(曾小苹等,1996;冯志生等,2000;倪晓寅等,2017)和地磁日变化空间相关法(林美等,1982;戴勇等,2017;戴勇等,2018),以提取地磁垂直分量中的震磁异常。

冯志生等(2020)采用相关分析方法和地磁垂直分量日变化分钟采样资料,研究了台站之间地磁垂直分量日变化的相关性与我国南北带地震活动之间的关系,并认为相关异常期间有地磁日变化感应电流集中分布在相关阈值线下方,视相关阈值线为感应电流集中线,研究发现我国每月平均出现2次地磁日变化感应电流线状集中分布现象,线状集中分布感应电流有原地重复出现现象—地磁日变化感应电流集中分布重叠异常,原地重现日期一般不连续,大部分在10天左右,原地重现次数一般仅有2次。在我国南北带,2009~2018年共出现重叠异常23次,20次重叠异常出现后18个月内重叠段及附近有6级以上地震发生,对应率高达87%,地震基本发生在重叠段端部250 km以内,重叠段发生2次6级以上地震的比例约34%;重叠段二个端部发生6级以上地震的比例很小仅约9%;研究还发现部分重叠段走向与已经发现的上地幔和地壳高导带埋深走向基本一致,推测重叠异常发生在上地幔和地壳高导带附近,是来自上地幔和地壳内高导带附近的地震异常信息。中国大陆强地震主要发生在上地幔高导层的隆起区一带及其壳内高导层发育地区,且深部电性测深结果表明,大震易于发生在电导率急剧变化的梯度带(徐常芳,1996;詹艳等,2008,2021)。通过回溯整理2008~2018年期间中国大陆地磁日变化空间相关异常,并分析异常与后续地震的时空关系,建立了较完备的短期重现性地磁日变化的地震预报指标体系(冯志生等,2020)。本研究通过分析2020年9月出现的多次地磁日变化重叠异常与2021年5月22日青海玛多7.4级地震的相关性和地磁日变化的异常特征,为震情跟踪工作提供支撑。

1 计算方法及资料

1.1 观测数据

本研究选取中国大陆地磁台2019年1月至2021年6月年产出的地磁Z分量日变化数据,主要由通门磁力仪和FHD质子磁力仪等仪器产出数据;为方便延时处理,一般应采用转换后的北京时分钟值数据进行分析。为了确保计算结果的准确性和可靠性,对地磁数据进行了筛选,观测数据不连续和缺数较多的台站不参与计算,最终选取数据连续较好的150个地磁台站的Z分量数据资料进行日变化空间相关计算,参与计算台站的空间分布如图1所示。

图1 地磁台站分布及玛多7.4级地震震中分布

1.2 相关系数计算过程

首先对北京时地磁垂直分量日变化分钟采样数据进行48阶傅氏拟合滤波;然后计算其它台站与参考台的地磁垂直分量日变化空间相关系数(计算时采用“延时技术”消除台站经度影响);最后绘制异常日全国相关系数等值线图。数据预处理过程:1)将各台站相关系数除以前一年相关系数的“均值减2倍均方差”,以消除台站距离不同对相关系数的影响,此时相关系数“1”为相关系数异常阈值;2)计算各台站的2个参考台相关系数均值;3)将各台站相关系数减“1”,此时相关系数“0”为相关系数异常阈值;4)绘制地磁日变化相关系数归一化后的空间分布图,给出阈值线分布。

1.3 异常判定

相关系数异常:每年3月1日至10月31日期间,全国有多个台站与2个参考台之间同一天相关系数出现低于阈值变化,则该单日地磁日变化空间相关异常成立,其中,阈值为前1年3~10月相关系数均值减2倍方差(即低于2倍均方差异常成立)。重叠异常:若20天内多次单日相关异常阈值线(感应电流集中分布线)“完全重合”,且满足110°E以东的区域重叠段超过300 km、110°E以西的区域重叠段超过500 km,则上述数次的单日异常可视为成组异常,阈值线重叠段为成组异常段(感应电流集中分布重叠段),“完全重合”的判据为二条阈值线走向一致且相距不超过50 km。

2 相关系数异常分析

在分析相关系数异常时,为避免因单个参考台数据变化引起的虚假异常,本研究选取江苏的新沂和河北的红山两个台作为参考台,时段背景值选取2019年3月1日至2019年10月31日相关系数的均值减2倍方差,主要计算结果如表1所示。

表1 震中附近日变化相关系数异常参数

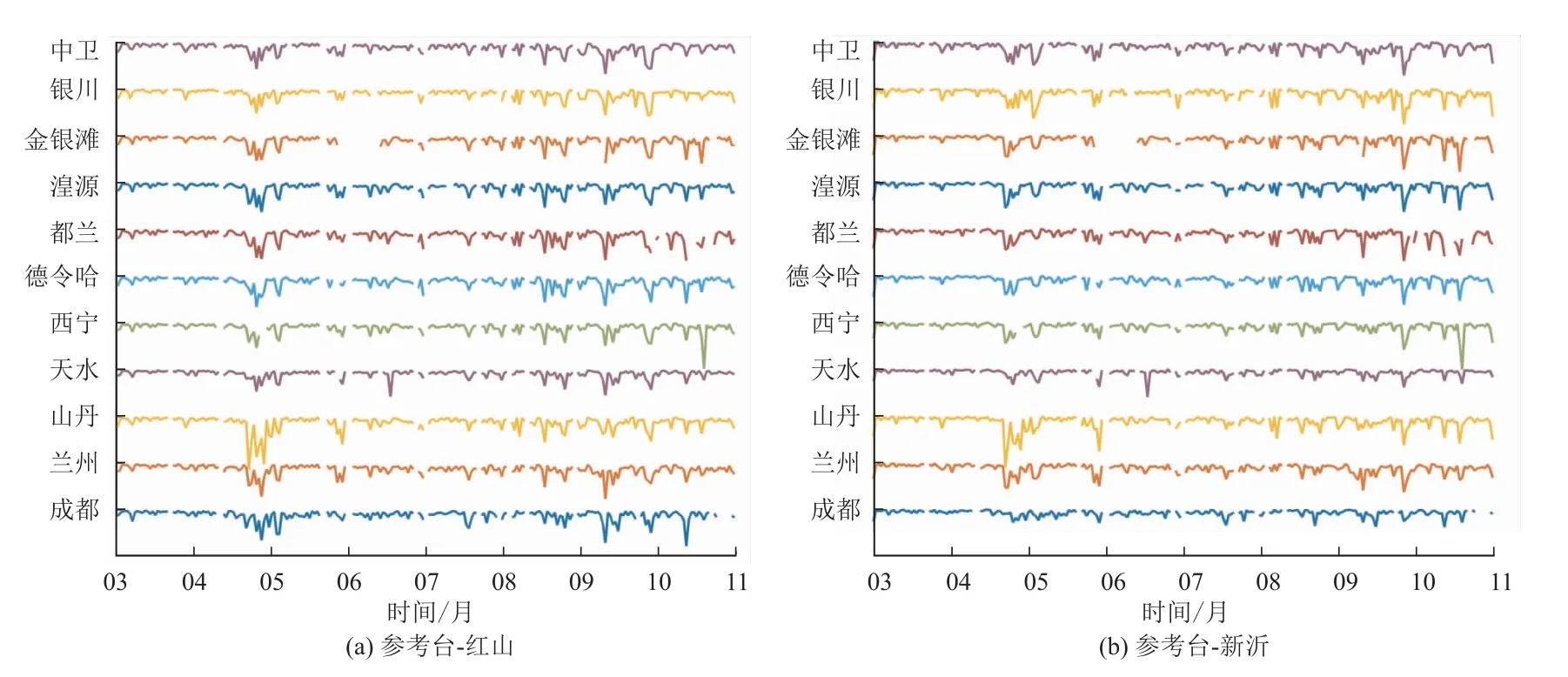

图2 为2020年3月1日至10月31日青藏高原东北缘附近兰州、山丹、天水、西宁、德令哈、都兰、湟源、金银滩、大武等与新沂、红山日变化空间相关系数曲线,结果显示:9月26日有6个台、9月27日有8个台和9月28日有12个台的相关系数出现同步的下降且低于阈值的异常变化(见表1、图2),该异常出现8个月后,发生了2021年5月22的青海玛多7.4级地震,其它时段未出现多台同步的异常变化。

图2 玛多7.4级地震前(2020年3月~10月)地磁日变化空间相关系数曲线

3 重叠异常分析

在2021年5月7日全国地磁学科组提交的地磁日变化相关方法的跟踪报告里,提出地磁日变化空间相关方法存在多次单日异常,其中2020年9月26日、27日和28日出现的3次日变化空间相关异常的重叠区域与2021年玛多7.4级在空间上接近(见图3a),其中9月26日与9月28日的0值线重叠的区域较多,满足异常的判定标准,重叠位置自青海海南州至四川中部、并向东至川渝交界地区,并提出了明确的预测意见,即在异常出现18个月后,在重叠区域的端部250 km范围有发生6.0级以上地震的可能。结果表明该异常出现8个月后,在青海海南州端部附近发生了2021年5月22日的青海果洛州玛多7.4级地震(98.34°E,34.59°N),震中位于重叠区域端部的200 km范围,图3a给出了9月26、27、28日3个相关系数0值线的分布与地震空间分布,不同颜色表示不同的异常时段,图3b采用粗实线给出了重叠段与地震的空间分布,重叠部分为反S状的西北-东南走向(图3b蓝色线条)。

图3 线状集中分布感应电流

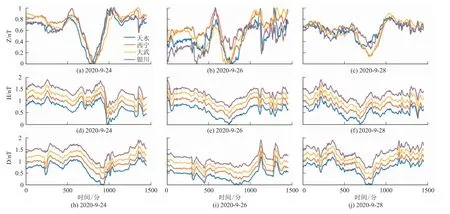

为进一步分析地磁在地震前的变化特征,选取正常时段与异常时段的地磁场日变化进行对比分析,研究不同时段地磁日变化的差异性,本研究采用银川、天水、大武和西宁4个台站2020年9月24日(正常时段),9月26日和9月28日(异常时段)地磁场Z、H、D分量日变化资料进行对比分析(见图4),结果显示:在正常的变化时段,4个台站的地磁Z分量日变化较为一致,同步性和一致性较好(见图4a);在异常时段的9月26日,4个台地磁Z分量日变化差异较大,银川台日变幅减小,大武、天水和西宁3个台的日变幅增大,在相位上明显的出现反向的变化(见图4b);9月28日大武和西宁台的日变化较为一致,日变幅度变大,天水、银川的日变化幅度减小,也出现反相位变化(见图4c);H、D分量的日变化对比结果显示三个时段的日变化同步性和一致性均较好,未发现明显的日变幅和相位异常(见图4d、e、f、h、i、j)。

图4 不同时段4个台站地磁Z、H、D三分量日变化量归一化对比

4 结论

本研究利用地磁日变化空间相关方法计算了中国大陆2019~2021年150个地磁台地磁Z分量日变化的相关系数,分析相关系数在2021年5月22日青海玛多7.4级地震前后的变化,主要结论有:1)2020年9月26日和9月28日分别出现了6个和12个台站的地磁日变化相关系数低于阈值的异常,正常区域与异常区域具有明显的空间分界线。选取分界线两侧典型的银川和大武地磁Z分量日变化进行对比,发现2次异常时段,分界线两侧的Z分量日变化具有明显反相位变化。2)2020年9月26日与2020年9月28日的相关系数0值线出现重叠异常,该异常自青海至四川中部呈现反S的形态,按照地磁日变化空间相关的震例总结和指标体系建设的成果给出了关注的区域,在重叠异常出现8个月后,重叠异常的青海段端部200 km范围内发生了玛多7.4级地震,为地磁日变化空间相关方法进一步积累了震例。3)根据以上的现象和认识,可以初步给出感应电流线状集中分布重叠异常端部的地震发生机理过程:某种原因导致上地幔和地壳内高导带出现“裂纹”,深部流体进入“裂纹”形成“短时间高导通道”,地磁日变化感应电流集中分布于“短时间高导通道”,出现线状集中分布感应电流,当“短时间高导通道”持续多日,或原地不同日期出现“短时间高导通道”后,线状集中分布感应电流原地重现,线状集中分布感应电流在重叠段端部高阻区产生热量,高阻区即上地幔和地壳内重叠段端部因高温高压出现膨胀,上地幔和地壳内重叠段端部的热膨胀导致其上方地面发生隆起,地面隆起导致地壳水平挤压高应力处断层间摩擦阻力变小,地震发生。