名著阅读项目化学习的路径

冯晓波

摘 要 当下名著阅读教学存在碎片化阅读、机械化阅读、虚假化阅读的现象,导致学生对名著阅读兴趣不浓、阅读思维水平低下等问题。笔者在名著阅读中引入项目化学习,围绕其多样的实践性、生活的情境性、指向核心知识三个特征,通过聚焦文体特质、设计学习情境、组织问题链条、凸显高阶思维等策略,精心设计驱动性问题,带领学生走向完整、真实、有意义的名著阅读。

关键词 驱动性问题;名著阅读;项目化学习

笔者对现阶段的名著阅读教学现状进行了调查,发现名著阅读存在碎片化阅读、机械化阅读和虚假化阅读的现象。学生的阅读缺乏驱动力,阅读兴趣没有被激发出来,无法主动对作品进行深度思考。笔者在名著阅读中引入项目化学习,对名著进行项目设计,精心设计“驱动性问题”,以期激发学生的阅读兴趣,带领学生深度阅读名著。

一、名著阅读项目化学习中驱动性问题的特征

夏雪梅博士认为一个好的驱动性问题能够营造一种由求知欲驱动的学习氛围,鼓励学生积极地寻找问题的解决方案、计划和开展探究、记录和理解数据、收集证据和辨论观点、构建和共享学习成果。[1]83可见,在名著阅读中引入项目化学习非常有必要。

1.多样的实践性

名著项目化学习中的“实践”是多样化的,能让学生经历一次丰富而有意义的学习过程。夏雪梅博士认为项目化学习中的实践主要包含探究性实践、审美性实践、调控性实践、社会性实践和技术性实践,并且这五种实践形态是有交叉和融合的。

因此,名著阅读项目化学习中的驱动性问题应该包含以上几种实践形态,能够让学生产生对问题探究的欲望。例如学生能够建立名著内容与学习生活之间的联系,能够设计出多种阅读的方案等等都是一种探究性实践。再如学生在小组讨论阅读方案时,相互倾听、讨论就是一种社会性实践。

简而言之,名著阅读项目化学习中的驱动性问题隐含着丰富多样的实践形态,引领学生在“实践”中“做”和“学”,对知识进行深度的理解。

2.生活的情境性

驱动性问题就是将比较抽象的、深奥的本质问题,转化为特定年龄段的学生感兴趣的问题。本质问题比较抽象,而驱动性问题则嵌入了学生更感兴趣的情境。[1]5可见,名著阅读项目化学习中的驱动性问题必须体现出生活化的情境性,在作品内容与学生生活之间进行勾连,设计学习情境,将问题变得有趣、有料,驱动学生的阅读。

3.指向核心知识

驱动性问题并不是简单的向学生提问,然后要求学生从作品中寻找答案,而是指向一部名著作品的核心知识。就名著作品而言,它的核心知识应指向两方面:阅读策略和精神价值。因此,在设计名著阅读项目化学习的驱动性问题时,要聚焦在这部作品应采用的阅读策略有哪些,以及这部作品能带给学生怎样的精神价值。

当然,名著阅读之间有些相同文体特质的核心知识是存在交叉与融合的。例如同样作为小说作品《钢铁是怎样炼成的》和《西游记》,在设计驱动性问题时必须包含对人物的解读,就需要用到相同的阅读策略。

二、名著阅读项目化学习中驱动性问题的设计策略

1.聚焦文体特质,架起作品与阅读策略的桥梁

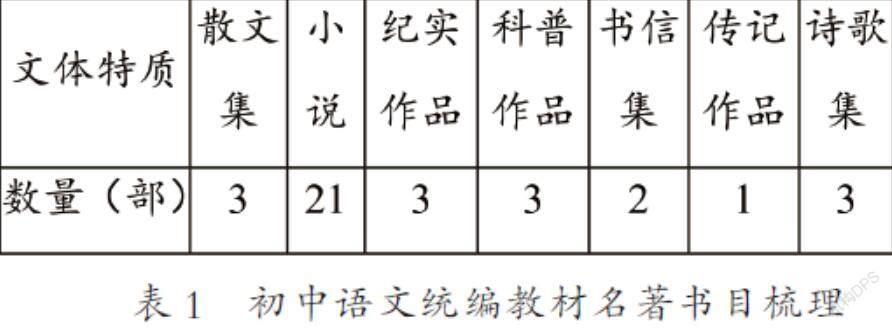

对于初中阶段的学生来说,他们阅读完一部名著作品后,往往能够说出作品的内容大意。但对于这部作品的核心知识往往不得而知。就名著阅读教学而言,需要解决两个问题:教什么和怎么教,其中“教什么”即一部作品的核心知识。于是,笔者对初中语文统编教材中的名著阅读书目的文体特质进行了梳理,如下表1:

从表中可见,作品的文体特质呈现多样化。因此,针对不同文体特质的作品,应设计不同的驱动性问题。例如纪实作品的文体特质是真实性和文学性,需要引导学生掌握作品中的事实,即红色事件和红色人物。《红星照耀中国》作为一部纪实作品,在设计驱动性问题时就要围绕作品中的文体特质展开,教给学生纪实作品的重点在于理解纪实作品的特点和掌握阅读方法,而非熟练掌握作品中的人物、事件等内容大意。

再如,初中语文统编教材中要求学生阅读的小说作品有21部,围绕小说作品设计驱动性问题时也要考虑它的文体特质。笔者认为可以围绕小说中的人物、情节、环境等设计驱动性问题。例如外国小说《钢铁是怎样炼成的》可以围绕人物“保尔”设计驱动性问题,开展 “临终前,保尔最想感谢的人是谁?请你给保尔发一则朋友圈”的项目式学习,驱动学生对人物保尔的专题探究,梳理保尔的人际关系网,深度阅读保尔的精神成长史。需要指出的是,初中三个年段都有要求阅读小说作品,不同的小说作品可以指向不同的要素,作为设计驱动性问题的重点。

由此可见,名著阅读项目化学习中的驱动性问题,必须紧扣作品的文体特质。当然,名著阅读教学的最终追求是教给学生某一类作品的阅读策略,即“怎么读”。因此,名著阅读项目化学习中的驱动性问题也要嵌入相应的阅读策略,引导学生从“会读一本”到“会读一类”,实现阅读策略的迁移与运用。

阅读策略是指读者有意识地根据阅读任务、目标以及阅读材料的特点等因素灵活选用的促进有效理解的计划,如规则、方法和技巧。[2]笔者认为,在初中阶段学生需要学习掌握的阅读策略主要有内容重构策略、預测策略、勾连策略、对比策略、图文转化策略等,需要引导学生面对不同文体特质、不同阅读任务时要采取不同的阅读策略。

纪实作品《红星照耀中国》中的驱动性问题“设计长征纪念馆名称”中隐含多种形式的阅读策略。例如撰写红色人物小传和红色战役解说词,就需要引导学生掌握内容重构策略和勾连策略。学生需要先按照顺序梳理人物或者事件前后相关的内容,这一步更多的是采用勾连策略。第二步学生要对梳理好的人物或事件的内容所有选择,进行内容重构,撰写成红色人物小传或红色战役解说词。再如,绘制长征路线图就需要采用图文转化策略,学生根据作者的文字叙述,绘制出长征开始和结束的时间、地点,并标注出重要的红色战役。

而小说作品《骆驼祥子》中围绕“假如祥子也有微信号”设计驱动性问题,包含四个学习任务:取昵称、加好友、发朋友圈、评论朋友圈。其中取昵称需要用内容重构策略,将祥子的基本信息内容从不同章节中梳理出来,重构成一张人物信息表;加好友也需要用到内容重构策略和联结策略,重新梳理祥子与其他人物之间的关系网;发朋友圈和评论朋友圈主要用到外化输出策略和闪回捕捉策略,关注作品中反复出现的关键细节和祥子对待事物的态度,直至理解读懂人物的悲剧和理解作品的主题。

因此,高质量的驱动性问题必然可以训练学生的多种阅读策略,引导学生面对不同的阅读任务时要采用不同的阅读策略。值得注意的是,驱动性问题中蕴含的阅读策略具有共性和个性。虽然《红星照耀中国》和《骆驼祥子》是不同的文体作品,但是路线制作、海报、人物信息表等都要用外化输出策略和内容重构策略,驱动性问题中含有共性策略。解读祥子的人物形象,除了外化输出策略以外,着重需要使用闪回捕捉策略,重点关注祥子对待同一事物的不同看法,梳理、分析人物的心理变化过程。

简而言之,不论阅读哪一部小说作品中的人物,学生都需要用到闪回捕捉策略,这是小说作品驱动性问题中个性化的阅读策略,也充分关注到了小说的文体特质。

2.设计学习情境,打通生活与知识内容的壁垒

建构主义认为知识在情境中获得的。为此,笔者认为在设计驱动性问题时也需要设计学习情境,让学生在真实的情境中学习,获取新的知识。真实情境并非仅指现实生活中真实发生的事件,而是指所学知识能力的真实运用和在复杂情境中的真实思维。[1]68在《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》中,它将情境划分为个人体验情境、社会生活情境和学科认知情境。

此外,好的驱动性问题一方面能引发高阶思维,一方面能提供问题化的组织结构,为信息和内容提供有意义的目的[1]68。因此,良好的阅读体验,能够激发学生的阅读兴趣,也能引领学生走向名著阅读的深处。这就暗示我们要重视学生的阅读体验,设计阅读情境,让学生觉得名著阅读有趣又有料。驱动性问题的挑战性和抽象性不像本质问题那样大,要结合学生的特点和经验进行转化,找到学生感兴趣的情境。[1]55

在《红星照耀中国》这部作品的驱动性问题中,笔者设计了一个“社会生活情境”,赋予学生一个全新的社会人的角色,尝试着让学生在体验中学习新的知识。每个学生会根据自己的社会生活经验和作品内容,设计不一样的场馆名称和场馆具体内容。在这样的驱动性问题中,学生不仅是一个阅读者,还是一个场馆设计者,实现了知识由点到面,从静态到动态、输入到输出的过程,加深了学生对作品内容的理解。当学生进入该情境后,浓厚的阅读兴趣会给他们带来更好的阅读体验。

再如小说作品《骆驼祥子》项目化学习,在设计驱动性问题时,可以围绕“假如祥子也有微信号”的情境来设计,让学生替祥子取昵称、加好友、发朋友圈、评朋友圈,驱动整部作品的深度阅读。因为就初中阶段的学生来说,他们对微信号并不陌生,都有自己的微信号。因此,教师设计微信号的生活情境,可以让学生对阅读整部作品更有兴趣,在生活化的情境中完成高质量的阅读任务,习得小说作品中人物形象解读的方法。

需要注意的是,学习生活情境化具有普适性和独特性。例如小说作品《钢铁是怎样炼成的》项目化学习时,也可以设计“保尔发朋友圈”的生活情境,让保尔说一段最想感谢的话,串联起保尔与其他人物的关系和典型情节。可见,设计围绕“微信号”展开的生活情境是具有普适性的,可以用在小说、散文等文体作品的项目化学习中。

但是“场馆设计”的生活情境可以更适合于用在《红星照耀中国》《海底两万里》《西游记》等纪实小说作品的项目化学习中。“写一封信”的生活情境更适合于书信作品《傅雷家书》的项目化学习。这些都说明了在面对不同的文体作品时,设计驱动性问题时需要重点考虑生活情境的独特性。

3.组织问题链条,实现作品内容与核心知识的覆盖

驱动性问题引领下的核心问题并不是单纯的叠加碎片化的问题,而是问题与问题的有序推进,前后存在关联性,是一种整体性阅读,注重学生的阅读过程完整性。在《红星照耀中国》名著阅读项目化学习中,驱动性问题“设计场馆名称”其实包括三个专题探究驱动任务:红色路线专题探究、红色战役专题探究、红色人物专题探究,每个专题探究驱动任务具体如下。

(1)在书本中作者单独用一章来叙述“长征”事件,可见“长征”的重要性。请你以书本中的依据,在A3纸上绘制红军长征的路线图,要求标注出长征起始的时间、地点等相关重要信息。

(2)红军长征历经艰难险阻,最终取得了长征的胜利。这一路上,红军披荆斩棘,毫无畏惧,经历了一场又一场经典的红色战役。现在要评选红军长征之路的“经典战役”,请你结合书本内容,选择其中一场战役撰写一份解说词。

(3)一场场的红色战役让人惊心动魄,让我们如临其境,慨叹红军这一路的不容易。在红色战役中,也涌现出了许多伟大的红色人物和无名氏的红色人物,请你为这些红色人物撰写一份人物小传和人物名片,要求能体现人物的性格特征。

显而易见,这些问题是链条化的,三个专题探究驱动任务聚焦于纪实作品中的“事实”,指向作品的核心知识——纪实类作品的阅读方法,也能够激发学生的阅读兴趣,引领学生的思考路径和方向。当然,这些问题链条需要学生自主实踐去完成,绘制红军长征路线图属于审美性实践和探究性实践,撰写解说词属于探究性实践,撰写人物小传属于审美性实践和探究性实践。可见,这些问题链条中包含了多种多样的实践形式。

当然,专题任务之间需要呈现出任务链条化,某个专题任务之下的几个小任务也需要呈现出问题链条化。小说作品《骆驼祥子》中“祥子”人物专题,借助“微信号”情境设计驱动性问题,要求学生完成四个学习任务。这四个学习任务之间是层层递进、螺旋上升的,前一个学习任务能够为下一个学习任务的展开做铺垫。例如“祥子发朋友圈”和“回复友人评论”就是紧密联系的,学生只有准确理解祥子当时发朋友圈的心情,勾连人物的核心情节,准确把握人物的形象,才能准确回复友人的评论。

总而言之,问题链条化既可以指作品专题之间问题的链条化,也可以指某个专题内部问题的链条化。它们有一定的全面性,需要关联作品的核心内容,指向作品的深处,问题与问题能够自然、合理的组合,呈现螺旋上升的结构,在获取知识的过程中实现问题的解决,确保学生的阅读蕴含着丰富多样的实践形态,真正实现“做中学”。

4.凸显高阶思维,建立作品与阅读深度的联系

名著阅读是深度阅读,需要训练学生的高阶思维能力,来提升学生名著阅读的品质。名著阅读品质与学生的“元认知”有着重要的关系。学生在学习中,一方面进行着各种认知活动,包括感知、记忆、思维等,另一方面又要对自己的各种认知活动进行积极的监控和调节,这种对自己的感知、记忆、思维等认知活动本身的再认知,再记忆,再思维就称为元认知。可见,在设计驱动性问题时,我们需要凸显名著阅读的高阶思维,聚焦“元认知”,设计挑战性问题,借助于评价量规,促成学生对自我阅读情况的反思与提升。”

美国教育家布鲁姆将教育目标分类成记忆、理解、应用、分析、评估、创造六个层次,其中记忆、理解、应用属于低阶思维,分析、评估、创造属于高阶思维。虽然驱动性问题很有趣,单并不意味着会降低思考的质量,驱动性问题同样引发学生的高阶思考。[1]60因此,名著阅读项目化学习中的驱动性问题应是富有思维含量的问题,应处于高阶思维水平层次。

《红星照耀中国》中的驱动性问题是设计长征纪念馆的分馆名称。分馆名称的由来并不是凭空产生的,需要学生对自己的初读体验进行理解、分析,对初读的知识进行梳理、分析。这一步更多的是涉及低阶思维层次,但是第二步的场馆命名则是处于“创造”层次了,可以测评学生对作品的整体掌握情况。

当然,思维的层级化并不是说驱动性问题都是高阶思维,同样需要用到低阶思维。夏雪梅博士认为项目化学习指向高阶思维能力,它用高阶学习包裹低阶学习。[3]例如专题探究驱动任务二中需要学生撰写一份红色战役解说词。学生需要先梳理某一场红色战役的整个过程,然后对这场战役进行分析,选择关键的内容,并在撰写解说词的过程中加入自己对这场战役的评价。虽然最终呈现的解说词是文字表述的形式,但是学生的思维真实的经历了由低阶思维到高阶思维的过程。

另外,在《骆驼祥子》項目化学习中,借助“微信号”情境来解读祥子的人生悲剧,在讨论“假如小福子不死,祥子是否就能过上好生活”的问题时,学生必须理清作品中祥子的基本信息、人物关系网、关键情节等内容,这些也都是指向低阶思维的。在低阶思维的引领下,学生进一步结合自己的阅读体验和原著内容,对祥子的人生悲剧做出自己的分析和评价,实现从低阶思维到高阶思维的过渡。

因此,名著阅读项目化学习需要提倡训练学生的高阶思维能力,但我们也要关注学生的低阶思维,用高阶思维包裹低阶思维,实现深度阅读。

驱动性问题是名著阅读项目化学习的关键,应指向一部作品的核心知识,具有一定的情境性、开放性和挑战性,能激发学生的阅读兴趣,带领学生走向真实而有意义的名著阅读。当然,驱动性问题的设计也可以有多种多样的形式和风格,也值得我们在今后的名著阅读教学中持续探索与实践。

〔本文系浙江省杭州市基教教研重点课题“名著导航:逆向设计视角下名著阅读任务书设计的实践探究”(L2021024)阶段性成果〕

参考文献

[1]夏雪梅.项目化学习设计:学习素养视角下的国际与本土实践[M].北京:教育科学出版社,2018.

[2]郑慧.设计学习:为了学生成为独立而成熟的学习者[J]教学月刊·中学版(语文教学),2017(6):74.

[3]夏雪梅.项目化学习的实施:学习素养视角下的中国建构[M].北京:教育科学出版社,2020:13.

[作者通联:杭州市金惠初级中学]

学校围绕“严以治校,精以治教,勤以治学”的工作方针,践行“做有价值的教育,办有价值的学校”的办学追求,科学提炼了“一训三风”的校园文化,包括“明德至善、明理致远”的“明理”校训,“团结、勤奋、乐业、进取”的校风,“敦朴、精深、乐教、创新”的教风,“诚信、自律、乐学、开拓”的学风。学校遵循“一训三风”,借助大德育、大阅读教育和大体育,努力促进学校规范化建设、特色化打造、品牌化创建。

——《中国教育报》2021年11月24日