“细胞膜”一节体验式教学尝试*

郑晴晴 陈龙珠

(绍兴市第一中学 浙江绍兴 312000)

《普通高中生物学课程标准(2017年版)》指出,生物学学科核心素养是学生获得的持久能力和品格,是学生终身受益的学习成果。学科核心素养其中就包括科学思维。“科学思维”是指尊重事实和证据,崇尚严谨和务实的求知态度,运用科学的思维方法认识事物、解决实际问题的思维习惯和能力[1]。体验式教学是指教师通过创设某种情境,以理论为指导,通过一定方式引导学生感知、体验知识,最终,内化为自己的见解并运用知识[2]。学生在解决问题的实践体验中不仅获得了知识,而且习得了生物学科的思维和研究方法。本文以“细胞膜”一课为例探讨如何运用体验式教学培养学生的科学思维。

1 创设情境,激发动机

动机的形成是体验式学习的启动阶段,只有具备了学习的欲望才会有进一步学习的冲动和行为。而兴趣的产生往往以真实的情境为契机,且此情境应具备一定的问题性,基于对问题的解决激发了学生强烈的学习需求,才会进一步展开体验式学习活动。本节课中,为激发学生的好奇心,教师先向学生展示一盘炒苋菜,不少学生会有疑问苋菜汁为什么会变红?学生好奇心被充分调动,自然而然融入到课堂氛围中。教师适时提问:这种现象与细胞的什么结构有关? 体现了细胞膜的什么功能?细胞膜为什么会有选择透性?需要具备怎样的物质基础? 其结构基础是什么?

2 分析史实,动手实践

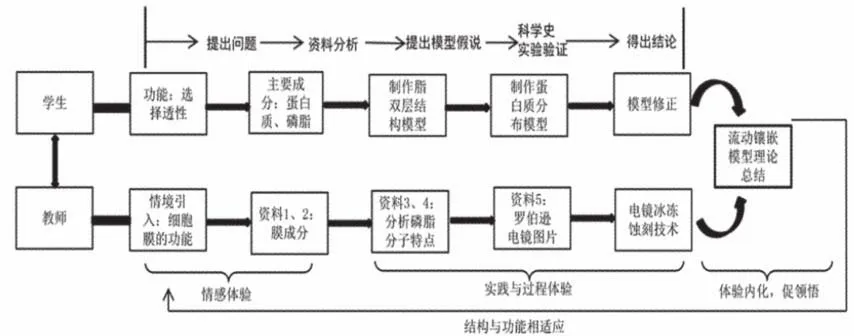

建构主义理论认为学习不是简单地由教师向学生直接灌输知识的过程,而是强调学生的认知主体作用,即在教师的指导下,学生根据外在信息及自身已有的背景知识进行知识体系构建的过程。构建过程可以体验的形式进行,结合学生的生活体验、情感体验,也可以学生体验科学发现过程的形式展开,例如,通过文字资料、图片分析,让学生重温科学家科学发现的历程,体验科学思维的基本过程并总结科学探究的一般方法。在本节课中,结合科学史资料和教师准备的工具,师生共同展开构建细胞膜模型这一主题的探索、分析与实践活动,学生结合体验过程总结得出“流动镶嵌模型”的理论内容。

2.1 E.Overton 实验:细胞膜成分的确定 通过对资料1、资料2 的分析,教师引导学生得出组成细胞膜的主要成分为蛋白质和磷脂。提问:磷脂和蛋白质是如何构成细胞膜的?

资料1:1895年E.Overton 在研究植物细胞的透性时,发现脂溶性物质易透过细胞膜,不溶于脂质的物质透过细胞膜十分困难,并且细胞膜很容易被脂溶性溶剂溶解。

资料2:科学家分析细胞膜化学成分后发现,细胞膜会被蛋白酶分解 (蛋白酶是生物体内普遍存在的只对蛋白质分解起催化作用的物质)。

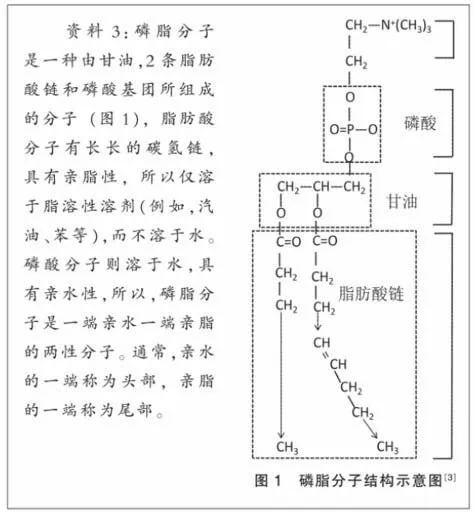

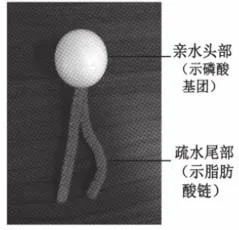

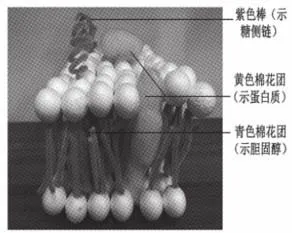

2.2 模型构建活动1:磷脂分子结构模型 由于高一新生有机化学知识相当薄弱,所以师生共同分析资料3,以助学生理解磷脂分子的结构特点(图1)。学生结合磷脂分子的结构特点,利用材料包里的红色扭扭棒和白色泡沫球搭建磷脂分子结构模型(图2)。将微观的抽象结构转化为宏观的直观模型,学生对磷脂分子的结构有了深入的认识,为磷脂双分子层模型的搭建做好铺垫。

图2 磷脂分子模型

2.3 模型构建活动2:磷脂双分子层结构模型 学生对磷脂分子的结构特点和化学性质有了清晰的认识后,4 人一组合作,结合细胞膜的内、外环境,利用材料袋中的红色扭扭棒、白色泡沫球和双面胶共同搭建模型①:空气-水界面中的磷脂分子排列模型;模型②:构成细胞膜的磷脂分子排列模型。每组推选一位学生展示模型并说出搭建理由。

这一环节对学生而言难度较大。教师循循善诱、由浅入深地带领学生思考以突破难点:磷脂分子头部和尾部的亲水性如何?若将许多个磷脂分子“丢”在水面上,它们可能怎样排布? 若将这些磷脂分子全部“浸没”在水溶液中,它们又将如何排布才能保持稳定? 细胞膜内、外是怎样的环境?

在全员参与的基础上,教师要重视学生在过程与实践体验中的情感体验,充分地肯定和表扬学生积极解决问题、互帮互助和乐于分享的特质。例如,在模型②展示环节中,有的组展示出一个圆形的平面磷脂双分子层;有的组展示出平面的上、下各一层磷脂分子;有的组展示出立体的局部细胞膜脂双层。教师呈现资料4,学生确定了细胞膜的磷脂分子是双层结构。双层模型展示的差异化激发了学生对于局部与整体的思考,教师适时加以引导分析,学生深刻意识到细胞膜中的脂双层应是一个立体的球形,而不是一个平面。随后学生适时调整各组模型。

资料4:1925年,荷兰科学家E.Gorter 和F.Grendel 用丙酮从人的成熟红细胞膜中提取脂质,在空气-水界面上铺展成单分子层,实验结果测得单分子层的面积恰为红细胞表面积的2 倍。

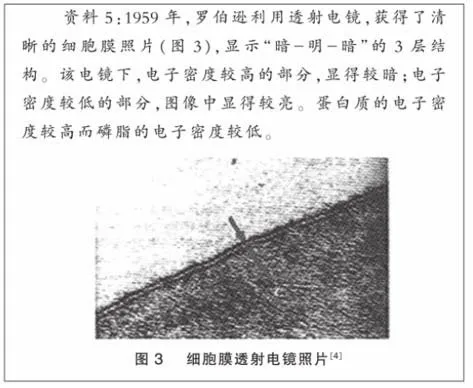

2.4 模型构建活动3:蛋白质分布模型 细胞膜中的蛋白质是如何分布于脂双层的? 学生结合资料5,利用材料包中代表蛋白质的黄色棉花团,在已搭建好的脂双层中搭建蛋白质的分布模型,由小组代表展示模型并说出搭建依据。

在展示环节又出现了差异:有的组基于资料5 的分析,将黄色的棉花团粘贴在脂双层的两侧;有的组将黄色的棉花团粘贴在脂双层的两侧及内部,他们认为蛋白质分子同磷脂分子一样也有水溶性和脂溶性的基团,不应只分布在脂双层两侧。如何验证后者的假说? 教师呈现更为先进的电镜冰冻蚀刻技术实验结果,学生经分析后认识到蛋白质应是贯穿、镶嵌或覆盖在细胞膜表面,即细胞膜的脂双层具有不对称性。随后,各组学生对模型再次进行适当修正,教师对资料5 实验结果进行补充解释。

通过“提出问题—分析资料—提出模型假说—科学史验证—得出结论”这一系列环节的体验,学生真切地感受到科学的发展并非一帆风顺,时有争议是接近真相过程中的正常现象,而科学的修正与发展更是离不开先进的技术支撑。

模型经修正后,教师呈现变形虫吞噬食物的动画,学生推理得知细胞膜中的磷脂和蛋白质分子并不是固定不动的。教师结合“人、鼠细胞融合实验”加以验证细胞膜的流动性。

3 体验内化,学以致用

学生经过实践的体验后会对知识形成一定的领悟,即进入体验学习的关键阶段——体验内化阶段。学生会形成一定的认知,该认知经过比较、归纳、融合与扩展后就会形成学生的认知结构,而教师就可适时地让学生以文字的形式将此认知加以呈现。例如,本节课在细胞膜模型构建环节后,教师让学生总结得出“流动镶嵌模型”的主要理论内容,并结合模型进行补充(图4)。在此基础上,学生可将内化后的知识加以运用,解释具体问题,进而加深学习的深入性。例如,教师让学生从结构与功能观的角度谈谈如何理解苋菜细胞膜的选择透性,巩固加深学生对知识的理解和运用。此外,教师启发学生思考“流动镶嵌模型”是否完美无缺? 小组制作的模型还有哪些缺陷及如何改进?

图4 细胞膜结构模型

4 教学流程(图5)

图5 教学流程图

5 设计体会

在科学史分析的基础上进行模型构建,学生的学习方式由被动接受到主动学习,由沉默不语到畅所欲言,由死记硬背到动手实践。学习形式的转变使得学生科学思维得到培养。