营造“绿谷浮岛”中的家园

——以北京城市副中心职工周转房项目朗清园为例

文/中国建筑设计研究院有限公司 潘 磊 陈 飞 张 莹

1 项目背景

2018年11月,北京市委市政府正式启动向通州城市副中心搬迁的工作,首期启动多个政府部门的搬迁,合计达2万人的规模,同时推动超过40万人向东搬迁。为给市委市政府的搬迁人员提供可周转使用的住房,北京城市副中心职工周转房朗清园项目(以下简称朗清园周转房)于2016年初启动,历时5年,于2020年分地块竣工验收。朗清园周转房是解决北京城市副中心职住平衡的重要举措,也是应对行政办公区搬迁、确保公务员后勤保障的重要工程(见图1)。

图1 朗清园周转房总平面

朗清园周转房项目面对来自北京二环以内搬至六环外工作的公务员人群,这种巨大的区位差别对建筑设计者在居住区规划与设计层面提出挑战。设计需基于搬迁至通州工作人员的生活需求和心理需求,多角度、多方面提升居住品质,使居住在本处的吸引力足以对抗城市区位产生的心理落差。

2 绿谷浮岛格局

2.1 坡地布局

朗清园周转房项目规划的重要特征是采用“绿谷浮岛”格局,主要基于用地条件的考虑:①该项目南侧临水,地下水位高,按照居住区规划要求,需设计大规模地下车库,通过将地下室标高抬高,降低地下室埋深及抗浮成本;②项目邻近京杭大运河,适当提高住宅组团标高,有助于应对运河汛期水位抬升;③项目周边邻近城市支路,提高住宅标高有利于隔离交通干扰,形成安静的居住氛围。

设计通过将住宅组团抬高,形成9个2~7m高的“居住浮岛”,而浮岛与浮岛之间由于地形高差自然形成一条连续的“绿谷公园”。绿谷公园向浮岛渗透,对各浮岛的居住者开放,串联全部“居住浮岛”,如图2所示。

图2 “绿谷浮岛”布局

2.2 “浮岛”实现方式

2.2.1 堆土平台

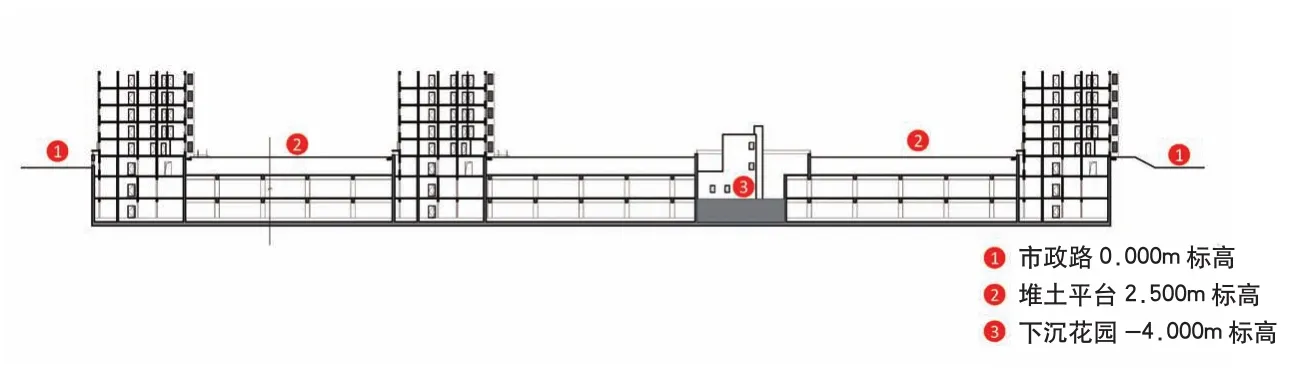

场地内堆高2~3m的堆土层,住宅建于堆土平台上,堆土平台下是地下车库。堆土平台与周边市政路之间通过绿坡、挡墙等景观元素过渡,放坡空间充足处采用自然缓坡式高差处理,放坡空间不足处采用台地结合绿化的挡墙方式进行高差处理(见图3)。平台设计微地形,配置雨水花园、下凹式绿地和植草沟等海绵设施;堆土平台设有下沉花园,通过下沉花园改善地下车库光环境,同时提高堆土平台的空间层次性。

图3 B地块堆土平台剖面

2.2.2 覆土的混凝土盖板建筑

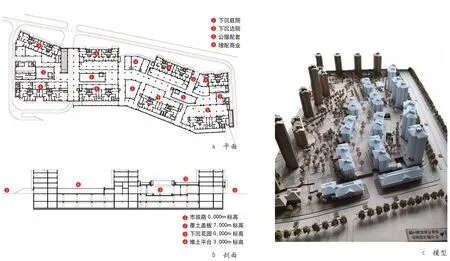

设计中将规划要求配建的公服配套设施均设置于沿绿谷及潞阳大街的混凝土盖板下。住宅位于混凝土盖板之上,与配套服务功能立体分区。此种垂直处理方式在纵向场地剖面上形成绿谷、高2~3m的堆土平台、高7m的混凝土平台3个层次,减少商业服务对住宅的直接干扰,同时盖板覆土绿化也增大整体环境的绿化面积。

覆土的混凝土盖板形成该项目的独有特征。以B地块覆土盖板为例,公服配套设施布置于盖板建筑下,在南北两排住宅之间形成1条宽约12m的步行内街。在设计上,混凝土盖板顶部设置大量露天开口,而对应7m住宅层标高位置,这些开口又形成下沉庭院,从步行内街可很方便地通过下沉庭院中的电梯或楼梯进入住宅平台层,改善步行街的采光和通风;通往盖板上部的楼梯可满足步行街的消防及疏散要求。庭院和楼梯使覆土盖板与盖板上的住宅空间相互渗透,增加空间层次性和趣味性,如图4所示。

图4 B地块覆土的混凝土盖板建筑布局

整个朗清园周转房项目建筑限高80m,容积率约1.5。浮岛上的住宅采用错落式、园林式布局形态。从规划总图上减少每个楼栋单元组合个数,同时楼栋山墙面尽量错开,从空间效果上形成6,10,15,26层4种高度区间,沿街形成丰富的城市天际线,为居住在此的公务员提供如同生活在“绿谷浮岛”中的居住体验(见图5)。

图5 沿京杭大运河城市天际线

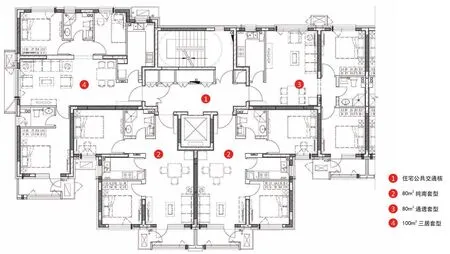

3 精炼与组合——标准套型

根据建设方要求,在套型设计上力求分类清晰,格局明确,分别为80m2两居一卫、90m2三居一卫、100m2三居两卫3种主力套型。本项目所有住宅满足装配式建筑和绿建三星要求。建筑结构选用预制装配式混凝土结构,内装修采用管线分离装配式内装技术。本项目对3种主力套型进行标准化设计,满足装配式模数要求,厨房、卫生间实现标准化,近8000套住宅选用3种厨房和4种卫生间,标准化程度较高。本项目以两梯四户作为基本单元组合,根据4种建筑高度设计4种固定的交通核。根据套型所在区位,90,100m2套型均设计为边厅套型,客厅为东、西侧景观朝向,控制住宅单元整体面宽,如图6所示。

图6 主要单元平面

套型内装采用装配式内装体系,选择户内管线分离、集成卫生间、集成厨房技术。室内轻质墙龙骨体系一致,通过面材材质、色彩体现设计差异。后期入住后,住户可根据个人喜好选择软装家饰,满足个人爱好和需求。

4 适应性技术——装配式立面

针对朗清园周转房项目9个“居住浮岛”和83万m2的居住体量,如何提高各居住浮岛的可识别性,在保持各自特色的同时平衡设计复杂性和建造时间,也是建筑设计需面对的问题。

住宅按照装配式建筑要求进行设计,装配式外墙采用清水效果比较符合建筑师的审美情趣,但针对如此大规模的街区,采用同种灰色混凝土基调,组团之间住宅的可识别性较低;建筑完全反映预制混凝土结构,立面质感过于突出,对于建设方和使用方的接受度也是一种考验;住宅作为与人生活密切相关的载体,需从居住者的需求出发,对装配式工业化外立面进行修饰和美化;同时,该项目装配式构件量较大,向一个构件厂整体采购无法满足项目需求,必须向多个构件厂采购构件,面临不同生产水平构件厂的产品差异,混凝土构件的外观质感很难达到清水混凝土要求。

在本项目中,通过在装配式外墙上粉刷涂料,形成丰富多彩的立面,一定程度上掩饰了混凝土构件的外观瑕疵,以更好地适应朗清园周转房项目的现实技术条件。

针对9个居住组团,参考“四色定理”,采用米黄、灰砖、浅褐、浅棕主色调进行立面分区,采用4种立面设计,实现每条街道上相邻的“居住浮岛”具有不同的外观效果。套型面积区间统一,层高与开窗一致,在立面设计上,预制混凝土外墙结构构件保持标准化,主要通过采用不同的涂料色系、建筑构造、顶部处理方式等实现立面风格差异化。例如住宅顶部有顶层局部退层、顶层局部幕墙及钢结构坡屋顶的不同形式,采用双坡顶或四坡顶、金属屋面色调差异等设计手法,使立面和而不同。该项目总体采用标准化装配式外墙构件,创造了丰富的立面效果(见图7)。

图7 典型住宅立面

5 一站式生活——商业及配套

朗清园周转房的9个“居住浮岛”将居住约8000多户公务员,此次设计统筹规划服务居民的生活配套,形成一站式生活服务网络。

南北向的畅和东路穿过朗清园周转房项目的中心区域。在B、C地块之间的一段两侧规划为商业街,设置小型超市、餐饮、职工食堂等居住配套设施,如图8所示。

图8 居住配套——商业街外景

潞阳大街联通周转房A、B、C3个地块,是项目东西方向的主要出行路线,潞阳大街两侧是覆土盖板区,盖板下设置物业用房、社区服务中心、邮局、卫生站、派出所等居住区公共服务配套设施,同时设置小型超市,方便周围居民使用。

在B、C地块规划2个北海幼儿园副中心分园,这2个幼儿园面向用地最南侧的城市支路朗清街开口,用地周边设有独立的交通环线以疏解早晚接送幼儿的出行高峰,幼儿园建筑采用坡屋顶,与周围住宅风格协调(见图9)。

图9 居住配套——幼儿园

6 海绵融入绿谷——园林意匠

朗清园周转房项目按照海绵城市要求进行设计,降雨经过居住区下垫面透水铺装、绿地入渗;对于不透水的铺装和硬化屋面,则流入园林中的植草沟或排水沟入渗。这两部分渗水流经下凹绿地、滞留塘等设施进入蓄水模块,通过水景补水的方式进行雨水利用,多余雨水通过溢流口汇入小市政雨水管网。

在贯穿A、B、C3个地块的“绿谷”中,海绵城市设施与景观相结合,利用地势高差,将地势较高“居住浮岛”的雨水汇集到地势较低的“绿谷”地区,在绿谷内设置植草沟、雨水花园和海绵蓄水池,种植适宜在潮湿土壤生长甚至水生的植物。上述海绵设施与景观木栈道和观赏平台相结合,既可收集、下渗雨水,又可作为居民散步的花园,使园林景观既可供居民休闲观赏,又可发挥雨水收集、调节小气候的作用(见图10)。

图10 海绵城市设施与景观结合

7 结语

朗清园周转房项目的使用人群从市区二环以里辗转搬迁至六环外,需快速适应新的工作和居住环境。该项目从解决公务员居住的基本问题出发,采用“绿谷、浮岛”生态模式,在规划形态、住宅套型、建筑立面、公服配套、海绵景观等方面进行积极尝试,通过提升居住品质,减少搬迁公务员心理上的区位落差。在竣工验收移交物业后,从公务员积极选房的态度上,设计工作得到肯定。该项目近期仍在根据物业、建设方及居住在此公务员的意见进行修改和调整,设计仍在继续。

注:图5和图7为赵钿拍摄,图8为张羽拍摄,图9为张洋洋拍摄,其他图片由作者提供

——以首尔市Signum Haus和Noblesse Tower项目为例