2016~2019年住院肝功能异常患者病因分析

鞠引,金文娟

(1.江苏省苏州市吴江区松陵社区卫生服务中心,江苏 苏州 215200;2.江苏省苏州市第九人民医院 感染科,江苏 苏州 215200)

0 引言

我国肝病发病率较高,尤其是乙型肝炎病毒(HBV)感染者居多,据统计,目前我国HBV 感染者约7000 万例,其中慢性乙型肝炎患者约为2000 万~3000 万例[1]。随着我国经济和社会的快速发展,医学检测技术的不断进步,加之1992年我国将乙型肝炎疫苗纳入新生儿计划免疫管理,急性HBV 感染明显减少[2],乙型肝炎患者数量逐步控制并减少,引起肝功能异常的疾病谱也在不断发生变化。本研究对苏州市第九人民医院感染科2016-2019年住院肝功能异常病例进行回顾性研究,分析疾病种类和特点,以提高对肝功能异常疾病诊治水平,为肝病防控及诊疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 研究对象

收集苏州市第九人民医院感染科2016年1月至2019年12月住院肝功能异常病例,剔除重复住院患者,最终纳入研究2900例,男性1873例,女性1027例,年龄(49±15)岁。本研究通过医院医学伦理委员会审批,患者签署知情同意书。

1.1.1 纳入标准

血清谷氨酸氨基转移酶(ALT)≥80U/L,伴(或不伴)天冬氨酸氨基转移酶(AST)、总胆红素、碱性磷酸酶(AKP)、r-谷氨酰转肽酶(GGT)、总胆汁酸升高;所有患者临床资料完整可靠,包括性别、年龄、主诉、现病史、既往史、个人史、家族史、实验室和影像学检查等。

1.1.2 排除标准

患者因肝转移性恶性肿瘤或心肺等疾病病因所致肝功能异常;临床资料不完整者。

1.2 研究方法

对肝功能异常病例进行回顾性研究,根据病因进行分类,统计引起肝功能异常不同疾病分布,4年间主要病种的特点及变化趋势。

1.3 辅助检查

①生化检查包括肝功能、血脂、血糖;②病毒学检查;③免疫学检查:抗核抗体(ANA)、抗线粒体抗体(AMA)、AMA-M2、抗平滑肌抗体(ASMA)、抗肝肾微粒体抗体I 型、免疫球蛋白IgG、IgA、IgM;④考虑先天性疾病时予基因检测;⑤遗传代谢相关指标:铜蓝蛋白、总铁结合力;⑥影像学检查:根据病情选择肝胆脾胰超声、CT 检查、MRI 或磁共振胰胆管造影(MRCP);⑦肝组织病理检查:在超声定位下行经皮肝穿刺活检术(Bard Magnum 穿刺枪16G 肝穿刺针),肝组织长度1~2cm,包含4 个汇管区。活检标本4%甲醛固定,石蜡包埋,组织切片经HE 染色,必要时加做免疫组化。

1.4 诊断标准

乙型肝炎诊断参照慢性乙型肝炎防治指南(2015更新版)[2],丙型肝炎诊断参考丙型肝炎防治指南(2015 更新版)[3],药物性肝损伤(DILI)参考2015年药物性肝损伤诊疗指南[4],非酒精性脂肪性肝炎(NASH)诊断参考非酒精性脂肪性肝病诊疗指南(2010年修订版)[5];酒精性肝病参考酒精性肝病诊疗指南(2010年修订版)[6];自身免疫性肝病参照自身免疫性肝病的诊治:从共识到指南[7]。

1.5 统计学处理

采用SPSS 21.0 软件进行数据分析。计量资料以均数±标准差()表示,两组间比较采用独立样本t检验。计数资料组间采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 疾病分布

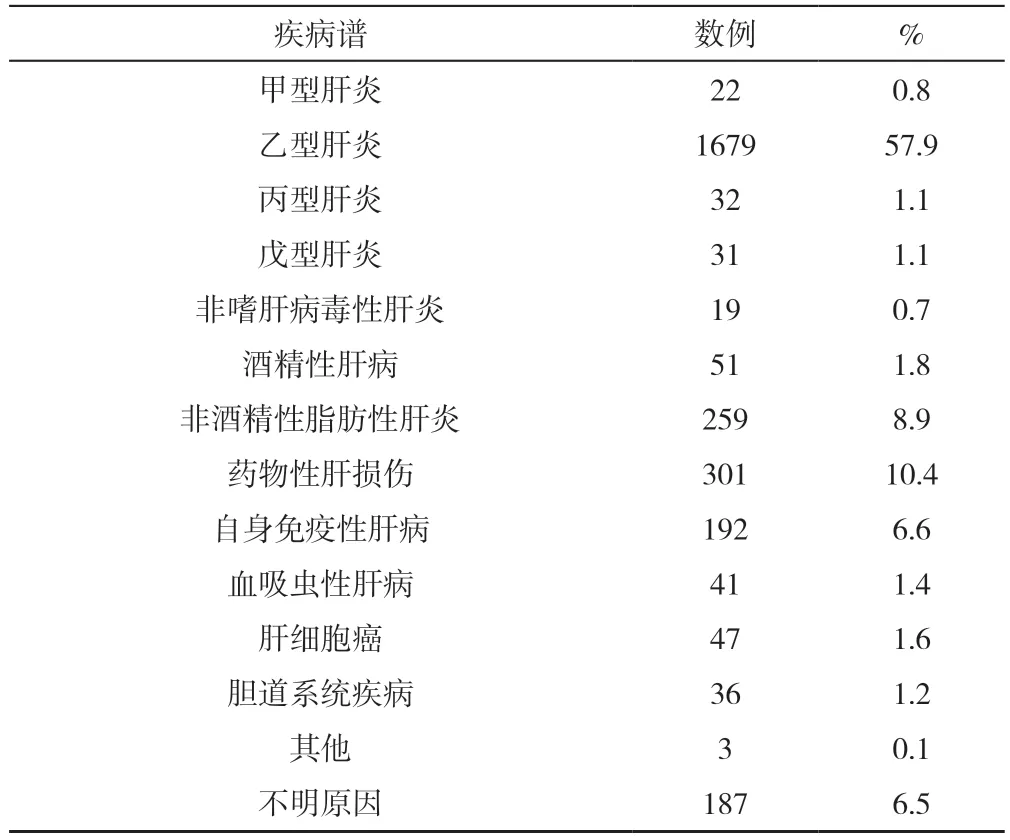

选取苏州市第九人民医院感染科2016年1月至2019年12月住院肝功能异常病例,经筛选共计2900例,其中,男1873例(64.6%),女1027例(35.4%),年龄(49±15)岁,男∶女=1.82 ∶1,男性多于女性。按照疾病比例,排名前五位分别为乙型病毒性肝炎1679例(57.9%)、DILI 301例(10.4%)、NASH 259例(8.9%)、自身免疫性肝病192例(6.6%)和酒精性肝病51例(1.8%)。其他依次为肝细胞癌47例(1.6%)、血吸虫性肝病41例(1.4%)、胆道系统疾病包括胆结石伴胆囊炎、胆管炎、胆道肿瘤共36例(1.2%)、丙型肝炎32例(1.1%)、戊型肝炎31例(1.1%)、甲型肝炎22例(0.8%)、非嗜肝病毒性肝炎19例(0.7%)包括EB 病毒性肝炎14例、巨细胞病毒性肝炎4例、单疱病毒性肝炎1例;其他3例包括肝豆状核变性、Gilbert 综合征以及Ig4 相关性胆管炎各1例,不明原因187例(6.5%),详见表1。

表1 2900例患者疾病谱构成表

2.1.1 乙型肝炎病例年龄、性别分布及各年度变化趋势

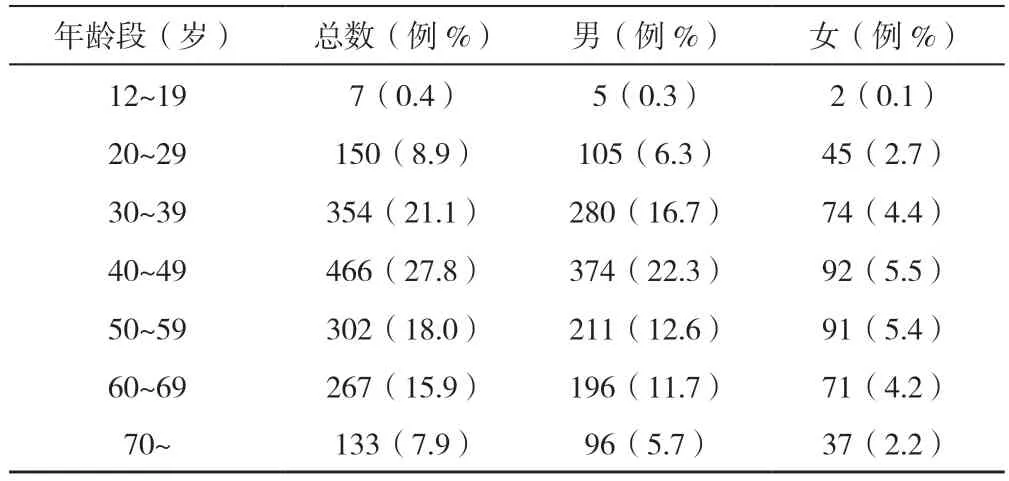

乙型肝炎1679例,占比57.9%,居首位,其中,急性乙型肝炎22例,慢性乙型肝炎1657例。男性1267例(75.5%),年龄(47±14)岁;女性412例(24.5%),年龄(49±15)岁;男∶女=3.1 ∶1。好发人群为30~59岁 中青年,30~39岁354例(21.1%),40~49岁466例(27.8%),50~59岁302例(18.0%)。此 外,12~19岁7例(0.42%),20~29岁150例(8.9%),详见表2。2016-2019年乙型肝炎患者分别为485例、439例、405例、350例,在历年肝功能异常病例中分别占比485/799(60.7%)、439/745(58.9%)、405/712(56.9%)、350/644(54.3%),历年占比两两间比较无统计学差异(P>0.05),但数量逐步减少,详见表3。

表2 乙型肝炎性别年龄分布特点

表3 不同年份肝功能异常总例数及乙型肝炎例数及比例变化

2.1.2 药物性肝损伤(DILI)病例特点

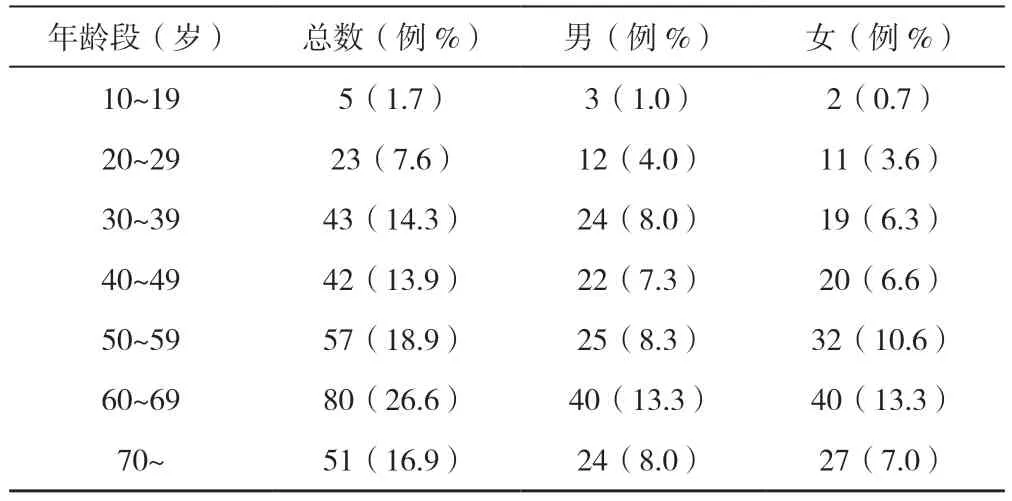

DILI 共301例(10.4%),60~69岁是高发年龄段80/301(26.6%)。男性150例(49.8%),女性151例(50.2%)。其中肝细胞损伤型207例(68.8%),胆汁淤积型80例(26.6%),混合型14例(4.7%)。引起肝损伤的药物依次有抗结核药120例(39.9%),含土三七、何首乌等成分传统中药88例(29.2%),治疗骨质疏松、关节炎相关复方制剂46例(15.3%),抗生素20例(6.6%),其他27例(9.0%),详见表4。

表4 药物性肝损伤性别年龄分布特点

2.1.3 非酒精性脂肪性肝炎(NASH)病例特点

NASH 共计259例(8.9%),男性141例(54.4%),女性118例(45.6%),男∶女=1.19 ∶1;男性好发于20~29岁、30~39岁年龄段,分别为35/141例(24.8%)、28/141例(19.9%);女性好发于50~59岁、60~69岁阶段,分别为33/118例(28.0%)、25/118例(21.2%),详见表5。

表5 非酒精性脂肪性肝炎性别年龄分布特点

2.1.4 自身免疫性肝病病例特点

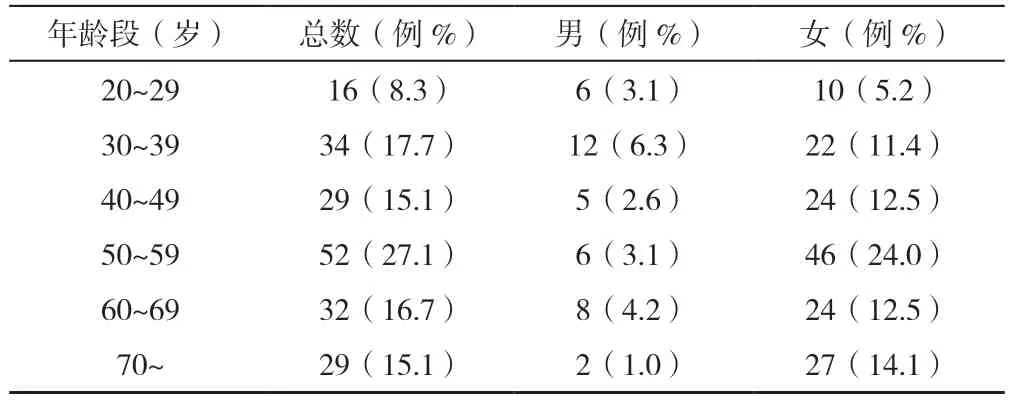

自身免疫性肝病共计192例(6.6%),年龄(52±15)岁,男性39例(20.3%),女性153例(79.7%),男∶女=1 ∶3.92。50~59岁46例(30.1%),为女性高发年龄段,详见表6。其中,自身免疫性肝炎(AIH)152例(79.2%),原发性胆汁性胆管炎(又名原发性胆汁性肝硬化)26例(13.5%),自身免疫性肝炎合并原发性胆汁性胆管炎13例(6.8%),原发性硬化性胆管炎1例(0.5%)。

表6 自身免疫性肝病性别年龄分布特点

2.1.5 其他疾病特点

酒精性肝病51例(1.8%),年龄(51±13)岁,男性42例(82.4%),女性9例(17.6%);肝细胞癌47例(1.8%),年龄(59±11)岁,男性42例(82.4%),女性5例(17.6%),其中40例(85.1%)为乙型肝炎患者;50岁以上人群35例,占比74.5%。41例血吸虫性肝病均为血吸虫病晚期,年龄(76±8)岁,全部为60岁以上人群,其中,男性14例(34.1%),女性27例(65.9%)。

3 讨论

本次研究中乙型肝炎以慢性乙型肝炎为主,男性发病率高于女性,且以中青年为主。我国于1992年将乙型肝炎疫苗纳入新生儿计划免疫管理,到2019年开展已27年,据2014年中国疾病预防控制中心对全国1~29岁人群乙型肝炎血清流行病学调查结果显示,1~4岁、5~14岁、15~29岁人群HBsAg 检出率分别为0.32%、0.94%和4.38%[2]。所以本次调查中20~29岁乙肝发病率下降,20岁以下乙肝发病率显著降低。中青年年龄段乙肝发病率处于较高水平,与乙肝疫苗接种开展时间短及接种人群比例少相关。本次调查发现47例肝细胞癌患者中乙型肝炎患者占85.1%,与文献报道我国HCC 患者中,80%由HBV 感染引起的比例[8]接近,尤其以中老年男性为主,提示对乙型肝炎患者要定期进行HCC 相关筛查。乙型肝炎发病率男、女性别比为3.1 ∶1,提示乙型肝炎对男性的危害要予以高度重视,强化疫苗接种是控制其发病率的有效措施,同时应加强中青年人群尤其男性乙肝疫苗接种的普及及进行健康宣传工作。2016~2019年乙型肝炎在历年肝功能异常患者中比例无显著差异,但数量呈现逐年下降趋势,结合我国乙肝疫苗的全面开展,可以预测未来几年乙型肝炎感染病例将进一步减少。

在欧美发达国家,非甾体类消炎药(NSAIDs)、抗感染药物、草药和膳食添加剂是导致DILI 的常见原因。其中对乙酰氨基酚是引起急性肝衰竭(ALF)的主要原因。本次研究中抗结核药物是导致DILI 的首要药物,一部分与感染科开设结防门诊能第一时间发现DILI 相关,另一部分原因提示多种抗结核药物相互作用是DILI 风险增加不容忽视的危险因素,一项大规模的DILI 流行病学调查显示,我国引起肝损伤的最主要药物是抗结核药,占21.99%[9];此次研究中传统中药是导致DILI 的第二原因,传统观念认为中药不良反应小,而忽略了其成分的复杂性及潜在毒性。此次研究DILI 好发于60~69岁人群,提示高龄可能是DILI 的重要易感因素[4]。综上,DILI好发于老年人,肝细胞损伤型为常见类型,抗结核药、传统中药是导致DILI 的主要原因,应加强指导规范用药,用药期间检测肝功能,监测各项不良反应发生情况。

非酒精性脂肪肝(NAFLD)疾病谱包括非酒精性单纯性脂肪肝、非酒精性脂肪性肝炎(NASH)及其相关肝硬化和肝细胞癌(HCC)。2018年NAFLD 防治指南指出,随着肥胖和代谢综合征的流行,NAFLD 成为全球最常见的慢性肝病,而NASH 患者肝纤维化平均7-10年进展一个等级[10]。本次研究中,NASH 男性高于女性,男性好发于20~29、30~39岁年龄段,与该年龄段男性社会交往活动频繁,个人支配时间减少,缺少锻炼,加之不健康的饮食习惯有关;而女性好发于50~59、60~69岁阶段,此年龄段大部分女性达退休年龄,运动量减少;此外,大部分女性50岁之后开始进入围绝经期,导致卵巢功能减弱、体内激素紊乱,雌激素水平不同程度减少,导致脂质代谢异常,容易引起肥胖和脂肪肝[11]。预防脂肪肝进展为NASH,阻止NASH 持续进展是避免肝硬化乃至HCC 发生的关键[12];目前没有任何药物可以替代生活方式干预,运动是防治NAFLD 的独立存在因素,因此加强自身长期锻炼尤为重要。此外,还要对不同性别特定年龄段人群加强NAFLD 早期筛查并进行健康宣教,从而起到事半功倍的效果。

自身免疫性肝病是以肝脏为特异性免疫病理损伤器官的一类自身免疫性疾病,主要包括自身免疫性肝炎(AIH),原发性胆汁性胆管炎(PBC)和原发性硬化性胆管炎(PSC),以及这3 种疾病中任何两者之间的重叠综合。随着检验技术的进步及肝穿刺的广泛应用,自身免疫性肝病逐步被认识,好发于女性,以AIH 最为常见,临床上遇到中老年女性出现肝功能异常,需考虑自身免疫性肝病。

可见,非感染性肝病如药物性肝损伤、非酒精性脂肪性肝炎、自身免疫性肝病、酒精性肝病等疾病在肝功能异常患者中逐渐占据一定位置,应引起重视与关注。此外,因地域因素,本地区仍有小部分血吸虫病晚期患者,主要表现为门静脉高压相关症状。值得一提的是,部分以肝功能异常为首要表现病例,最终发现并非原发肝脏疾病,如本研究中胆管占位、胆管炎、IG4 相关性疾病等,临床医生在诊断时除了详细询问病史、仔细查体,还需要开阔思路,不局限于肝脏疾病本身,还要考虑其他系统疾病累计肝脏可能,避免误诊。

本次研究资料仅为苏州市第九人民医院感染科肝功能异常病例,可能不能反映本地区肝功能异常病因全貌,且涉及年份较少,在肝损伤疾病谱变化趋势推断上存在一定局限性。现阶段,乙型肝炎在肝病中仍占首要地位,但随着我国乙肝疫苗的全面接种,病毒性肝炎的比例将逐步下降,而随着饮食结构及生活方式的改变,临床药物和保健品的不断开发,DILI 及NAFLD 等非感染性肝病的比例升高,使肝损伤病因谱逐渐发生变化。本地区应加强肝病相关知识的宣传,进行健康生活方式的科普,引导居民科学膳食、加强体育锻炼,规范用药。