一次黑潮海洋锋强迫下的蒸发波导突变性与非均匀性的观测与模拟研究*

丁菊丽 梁志超,2 费建芳 吕庆平 赵小峰

1.国防科技大学气象海洋学院,长沙,410003 2.96746部队,库尔勒,841000 3.91001部队,北京,100143

1 引言

大气波导能显著改变电磁波的传播路径和作用范围,因此具有重要的研究价值(姚展予等,2000;胡昊等,2018;王华等,2021)。蒸发波导是发生在海洋大气近地层内的一类特殊的大气波导,它是因海水蒸发引起湿度在很小的垂直高度范围内发生锐减而形成的(戴福山等,2002)。实际应用中(如图1a所示),通常利用近地层大气修正折射率(M)廓线来确定蒸发波导结构,M的计算公式为

式中,T是气温(K),p是气压(hPa),e是实际水汽压(hPa),re是地球平均半径(m),z是海面以上的高度(m)。M廓线上最小值对应的高度称为蒸发波导高度(EDH),蒸发波导高度通常为几米到几十米。

蒸发波导作为影响海上雷达系统探测性能的主导机制(Wang,et al,2018),近几十年来,一直是海-气耦合过程及波导传播研究的热点(焦林等,2009;Ding,et al,2015a,2020; Ulate,et al,2019)。当舰载雷达处于蒸发波导层内时(如图1b所示),雷达电磁波会发生明显的超视距探测现象,并在波导层上方形成电磁盲区,这种异常传播结构对雷达装备系统的探测结果影响极大。由于蒸发波导几乎永久存在于海洋和沿海地区,基于蒸发波导直接建立点对点(如岛屿与大陆)的超视距通信链路成为一项极具吸引力的成本节约型方案,在未来的地-海-空一体化通信网络中具有重要的应用前景(Liu,et al,2021)。

图1 蒸发波导结构 (a) 及其对电磁波传播影响 (b) 示意Fig.1 The structure of the evaporation duct (a) and its influence on the electromagnetic wave propagation (b)

由于海上测站较少且海洋大气近地层内湍流活动较强,通过直接测量近地层大气修正折射率(M)廓线确定蒸发波导结构的方法存在较大的困难。因此,基于莫宁-奥布霍夫(Monin-Obukhov)相似理论的蒸发波导诊断模型,利用海表以上某一高度处的气压、气温、相对湿度、水平风速和海表温度作为输入参数,诊断海洋大气近地层内的温、湿、压垂直廓线,进而利用式(1)计算M廓线并确定蒸发波导高度。再将M廓线输入到电磁波传播模型(如Advanced Propagation Model,APM),得到电磁波传播损耗的二维空间分布,进而确定超视距探测距离和盲区所在的位置。这种方法也是快速评估波导传播特性的主流方法。宙斯盾号自我防卫系统要求电磁波传播损耗的预报误差控制在3—5 dB内(Dockery,1988)。Babin等(1997)也曾指出,为了准确评估电磁波传播特性,蒸发波导高度的诊断误差一般不能超过2 m。

已有研究(戴福山等,2002;Ding,et al,2015a)表明,蒸发波导高度对海温非常敏感,在气海温差、水平风速和相对湿度一定的情况下,无论是不稳定层结或是稳定层结,蒸发波导高度都随海温的升高而单调增高。因此,一般情况下热带海域的平均蒸发波导高度要高于高纬度海域。例如,Alappattu等(2016)利用观测资料和基于COARE(the Coupled Ocean-Atmospheric Response Experiment)V3.0算法的蒸发波导诊断模型,得到从加利福尼亚沿岸(34° N)到夏威夷群岛(21.5° N)附近,蒸发波导高度平均从7 m稳定增加到15 m左右。丁菊丽等(2009)利用铁塔平台多层观测资料,对比了中国南海与东海海域的实测资料,拟合蒸发波导高度的均值分别为13.4 和9.1 m。另外,Glaeser(1978)指出,在海温剧烈变化的锋区,会引起波导传播特性的突然变化。

Haack等(2010)针对美国东海岸墨西哥湾暖流(GS)与大陆架冷水体(SW)间形成的海表温度锋(SST锋,以下简称海洋锋),重点分析并指出海温分析场对海洋锋的精确描述是准确模拟海上大气波导中尺度结构的重要前提。近期,CASPER-East(the Coupled Air-Sea Processes and Electromagnetic(EM)ducting Research-East)试 验(Wang,et al,2018)从观测和数值模拟的角度证实,美国东海岸墨西哥湾暖流与大陆架冷水体间形成的海洋锋(也称湾流锋)不仅造成表面湍流通量、低云和表面粗糙度的突然变化,而且也会造成该处电磁波异常传播的突变。例如冷锋过境时,相对干冷的空气以较强的风速流经墨西哥湾暖流区的暖洋面时,该区表面感热和蒸发潜热通量都会显著增大,与近岸大陆架冷海域形成鲜明的对比,此处蒸发波导结构也会呈现明显的非均匀性。Ulate等(2019)利用COAMPS(the Coupled Ocean-Atmosphere Mesoscale Prediction System)海-气耦合模式对CASPER-East试验期间的沿海大气波导进行了数值模拟与实测对比研究,结果表明湾流锋区的波导高度标准偏差最大,即波导高度突变性最强。

中国东部海域有黑潮存在。作为北太平洋西边界最强的暖流,黑潮与大陆沿岸低温水体间也存在明显的海洋锋,称为黑潮海洋锋(主要包括东海黑潮锋和黑潮延伸体锋)。已有研究(Tokinaga,et al,2009;Zhang,et al,2010;Liu,et al,2013;杨爽等,2015)主要关注黑潮海洋锋对海表面风、边界层结构和低云等产生的局地气候学效应。随着不同航次海洋科学考察的持续实施,搜集到更多珍贵的海上现场观测数据。越来越多的研究表明,黑潮海洋锋可以通过调节天气尺度扰动,影响海洋大气边界层垂直结构、海雾、低云等天气现象(Tanimoto,et al,2009;Tomita,et al,2013;张苏平等,2017)。张苏平等(2017)利用东方红 2 号科学考察船,在黑潮延伸体海区捕捉到一次层积云在海洋锋上空迅速发展的过程,观测与机制分析表明,天气尺度扰动叠加在海洋锋效应上会使得扰动信号明显放大,这种作用对层积云的迅速发展可能有直接影响。

作为主要发生在海洋大气近地层内的现象,蒸发波导受黑潮海洋锋的天气尺度强迫是必然存在的,国际上已有较多研究关注湾流锋对大气波导(含蒸发波导)及其传播效应的影响(Glaeser,1978;Haack,et al,2010;Thompson,2011; Wang,et al,2018; Ulate,et al,2019),而关于中国东部海域黑潮海洋锋对蒸发波导的影响研究几乎还未见报道。2018年春季航次“海气相互作用观测试验”在3月31日至4月3日两次穿越黑潮海洋锋区,并进行了海上自动气象观测站和边界层加密探空观测,为本研究奠定了珍贵的数据基础。本研究将主要分析调查船穿越黑潮海洋锋的过程中蒸发波导及其相关气象要素场的响应和变化特征,并利用中尺度数值模式对黑潮海洋锋强迫下的蒸发波导时、空演变特征进行数值模拟,最后结合观测和模拟分析,揭示黑潮海洋锋对蒸发波导突变与非均匀性的天气尺度强迫机制。

2 数据与方法

2.1 数据

2018年海洋调查获取的观测资料包括:船上自动观测站7 m高度上观测的气温、气压、相对湿度、风速风向,红外辐射仪观测的海表温度(主要选取逐时平均值);每日00和12时(世界时)获取的1200 m高度以下大气边界层的高垂直分辨率(分辨率约6 m)温、压、湿廓线数据。利用欧洲中期天气预 报 中 心(ECMWF)0.125°×0.125°再 分 析 资 料(ERA-Interim)揭示观测船走航期间的大尺度平均环流和气压场形势。

2.2 蒸发波导诊断模型

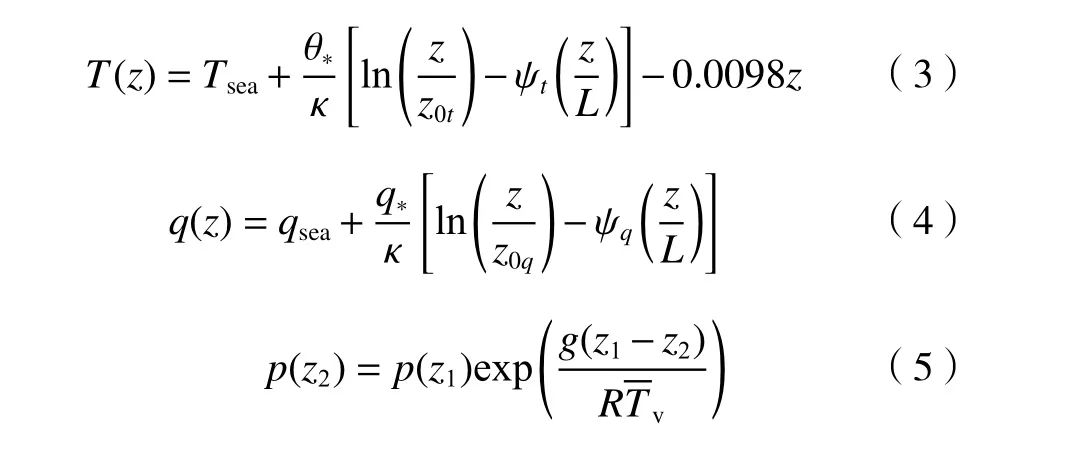

近年来,蒸发波导模型的改进主要依赖海-气界面总体通量算法(如COARE算法)本身的改进(李云波等,2009;杨坤德等,2009;Alappattu,et al,2016; Ulate,et al,2019)。但 是COARE算 法自2003年发布最新的3.0版后,至今没有更新,且COARE V3.0算法主要针对中高纬度海域和稳定层结进行优化,在其他条件下不一定优于早期版本。为此,Ding等(2015a)提出了UED(Universal Evaporation Duct)模型,与以往研究不同的是,UED模型没有固定采用某一特定版本的COARE算法,而是将COARE算法分为稳定度关系式、风速粗糙度方案、标量粗糙度方案和算法框架4个部分,各部分均可灵活地选取和进行必要的改进。在此基础上,迭代确定各种近地层特征尺度参数z0、z0t、z0q、u∗、θ∗、q∗、 ζ(具体步骤包括:以中性层结条件下的值作为初值,然后根据式(2)计算稳定度参数(ζ),根据ζ的大小重新判断层结条件,计算稳定度关系式ψu、ψt、ψq,表达 式 见 表1;依 次重新计算z0、u*、z0t、z0q、θ*、q*和“阵风性”速度wg,最后判断是否满足收敛条件),然后固定采用NPS(National Postgraduate School)模型的做法(Newton,2003),利用式(3)—(5)计算近地层内的平均温、湿、压廓线,再利用式(1)计算M廓线(其中实际水汽压(e)需要根据比湿(q)做简单转换),最后找到廓线上最小M值对应的高度定义为蒸发波导高度。

表1 稳定度关系式的具体形式Table 1 The exact form of theψ function

式中,z一般取为水平风速的观测高度(m),g取9.8 m/s2,κ是冯·卡门常数,取0.4,Ta是观测高度处的气温(K),qa是观测高度处的比湿(kg/kg),u*、θ∗、q∗分别代表风速、位温和比湿的特征尺度(u*也称为摩擦速度)。

式中,L为奥布霍夫长度,ζ=z/L为近地层稳定度参数,可由式(2)计算得到,ζ>0代表稳定层结,ζ<0为不稳定层结,ζ=0为中性层结。z0、z0t、z0q分别代表风速、温度和湿度粗糙度高度,ψu、ψt和ψq分别是风速、温度和比湿的稳定度关系式,也称通量廓线关系式,莫宁-奥布霍夫相似理论没有给出它们的具体形式,需要根据观测给出经验关系式。R为干空气比气体常数,取为287.04 J/(kg·K);为z1—z2气层的平均虚温(单位:K),=[Tv(z1)+Tv(z2)] /2;T(z)、q(z)、p(z)分别代表近地层气温、比湿和气压的垂直廓线。Tsea和qsea分别代表海表面温度和比湿。

Ding等(2015a)通过敏感性分析,揭示了稳定度关系式ψ是影响蒸发波导模型诊断结果最关键的因子,Ding等(2015b,2020)分别利用中国南海西沙岛(热带海域)和美国东海岸的ASIT(the Air-Sea Interaction Tower)观测塔(温带海域)数据,指出ψ关系式和蒸发波导模型的适用性需要针对不同海域进行最优化改进。不稳定层结条件下的ψ关系式,热带海域推荐采用Fairall96关系式(Fairall,et al,1996),而温带海域则推荐Fairall03关系式(Fairall,et al,2003),这与总体通量算法(COARE算法)的适用性是一致的。稳定层结条件下,推荐采用更新的SHEBA07非线性关系式(Grachev,et al,2007)取代早期的Businger-Dyer线性关系式(Businger,et al,1971;Dyer,1974)。考虑到调查船经过的主要是热带/副热带海域,因此采用的UED模型中,不稳定层结使用Fairall96关系式,而稳定层结采用SHEBA07关系式,具体表达式如表1所示。

蒸发波导模型一般利用ζ来判断大气层结稳定度。但是ζ的大小,不仅依赖于观测到的气海温差、风速和湿度,还与模型有关,即同一组观测数据,不同蒸发波导模型计算的ζ值存在差异。因此,在利用船载自动气象观测站数据和ERA-Interim资料判定观测海域的层结稳定度时,采用仅依赖观测数据的总体理查森数RiB式中,下标a代表参考高度处的观测值,下标s代表海表处的值,z和g的取值同式(2),U代表观测高度处的水平风速(m/s),RiB<0代表不稳定层结,RiB>0为稳定层结,RiB= 0为中性层结。

2.3 气块轨迹追踪

气流经过不连续温度的下垫面(如SST锋)时,由暖海面吹到冷海面和由冷海面吹到暖海面,海洋大气边界层的响应是不同的。为了更加准确地了解观测点海域气流的运动情况,利用HYSPLIT(Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectories)模式和ERA-Interim再分析资料计算气块轨迹。HYSPLIT是由美国国家海洋和大气管理局(NOAA)开发的大气传输和扩散模式,采用拉格朗日和欧拉混合方法计算气块轨迹和污染物浓度。HYSPLIT模式最常见的应用就是进行后向轨迹溯源分析,通过计算气块的源地,确定源地和观测点的联系,该模式是大气科学领域最常用的轨迹分析工具(Draxler,et al,1998;Stein,et al,2015)。

在本研究中针对航线上每个观测点10 m高度处的气块进行后向24 h轨迹溯源,如图2中不同颜色的实线所示,左顶点为观测点,右顶点代表追溯到的源点。根据气流轨迹经过海域的海表温度与观测点海表温度的相对冷暖进行分类:当气流运动轨迹经过的海表温度值中超过2/3部分低于观测点的海表温度时,认为气流从冷海水吹向暖海水;当运动轨迹经过的海表温度值超过2/3部分高于观测点的海表温度时,认为气流从暖海水吹向冷海水;当都未超过2/3时,认为气流经过的海域无明显海表温度变化,称为过渡段。因此整个观测期可以分为3个时段,S1时段气流由暖海水吹向冷海水(图2中用红色轨迹实线表示),S2时段气流由冷海水吹向暖海水(图2中用蓝色轨迹实线表示,S1和S2之间短暂的过渡段用黑色轨迹线表示),S3时段气流又从暖海水区吹向冷海水区(图2中用黄色轨迹实线表示)。

3 天气形势与走航观测分析

3.1 观测期间的大气环境背景

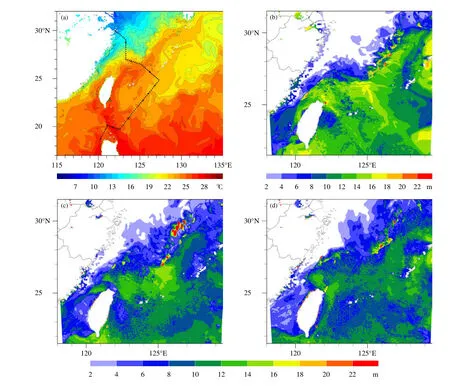

图2给出的是2018年3月31日00时(世界时,下同)—4月3日23时逐时走航观测点、观测点后向24 h溯源轨迹和这段时间平均的海表温度和10 m风场分布。可以非常容易地识别出黑潮,黑潮穿过巴士海峡沿中国台湾岛以东向北延伸,在黑潮西侧与冷的大陆水体间形成了明显的海洋锋,海表温度梯度达到4.0℃/(100 km)。同时黑潮与其右侧相对较冷的海水之间存在弱的海洋锋,而且在130°E附近存在一个北赤道暖流的暖海水延伸体,在其左侧也存在较弱的海洋锋,这些锋区海表温度梯度大约为1.2℃/(100 km)。海调船3月31日00时从浙江沿海出发至4月3日23时到达吕宋岛西北部海域,在3月31日和4月3日两次穿越黑潮海洋锋。

图2 2018年3月31日至4月3日观测点分布 (小圆点•代表每小时自动气象观测点,五角星★代表高分辨率探空观测点,不同颜色代表不同时间段)、HYSPLIT模式计算的航线上每个观测点10 m高度处气块的后向24 h轨迹 (不同颜色的实线,左顶点为观测点,右顶点为追溯到的气块源地,红色、蓝色、黄色分别代表S1、S2、S3段)、叠加该时段的平均海表温度(色阶,单位:℃) 和10 m高度风场 (矢量箭头,单位:m/s)Fig.2 The observational track during 31 March to 3 April 2018 (dots indicate locations of hourly automatic meteorological observations,pentagrams are the locations of high-resolution soundings,and different observational periods are marked by different colors) and 24 h backward trajectories of air parcels at 10 m height from the HYSPLIT model (solid lines with different colors,red:the S1 segment;blue:the S2 segment;yellow: the S3 segment;the left-side point of the solid line is the observational point and the right-side point is the backward source) overlaid by the averaged SST(shaded,unit:℃) within this period and 10 m horizontal winds (vector,unit:m/s)

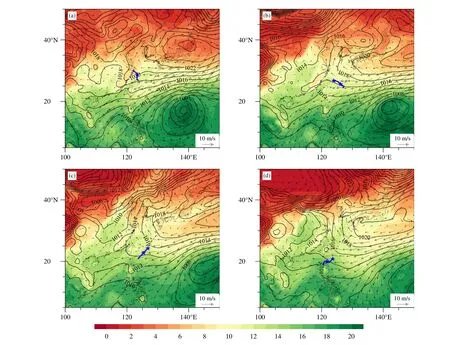

图3a—d分别给出了2018年3月31日至4月3日的天气形势,在这段时间研究区域主要位于西北太平洋副热带高压的西伸脊区,尽管观测区域东南方向(17°N,138°E)附近存在热带气旋,但随着时间的推移该热带气旋逐渐东移减弱,对观测区域影响不大。因此,整体上看,研究区域的天气形势比较稳定,走航的观测点基本上处于副热带高压西伸脊的南部,盛行偏东风。

图3 (a) 2018年3月31日00时、(b) 4月1日00时、(c) 4月2日00时、(d) 4月3日00时2 m高度比湿 (色阶,单位:g/kg)、海平面气压 (黑色实线,单位:hPa) 和10 m高度风场 (矢量箭头,单位:m/s) 分布 (蓝色圆点•和五角星★是当日观测点位置;海表温度、10 m高度风场、海平面气压场,2 m高度比湿数据和轨迹计算所用数据均来自ERA-Interim 0.125°×0.125°再分析资料)Fig.3 Specific humidity at 2 m height (shaded,unit:g/kg),sea level pressure SLP (black contour,unit:hPa),and horizontal winds at 10 m height (vector,unit:m/s) at (a) 00:00 UTC 31 March,(b) 00:00 UTC 1 April,(c) 00:00 UTC 2 April,(d) 00:00 UTC 3 April (the blue dots and the pentagrams are the daily observational points;the synoptic situations of SST,10 m winds,SLP,2 m specific humidity and the data used in backward trajectory calculation are from the ERA-Interim 0.125°×0.125°)

3.2 蒸发波导及相关要素场的响应分析

海调船两次从冷水区穿越黑潮海洋锋向暖水区航行分别是3月31日13时—4月1日01时和4月2日20时—4月3日08时,海表温度沿航线都出现了比较明显的升高,12 h内海表温度观测值分别升高了8和3℃(图4a)。越过黑潮中心后海表温度都存在一个小幅降低的过程,在4月1日21时观测到海表温度的一个极小值(图4a),此时海调船航向由东南转向西南(图2),转向之前是从黑潮中心向东面相对较冷的水体行进,转向之后又向黑潮中心驶去,因此出现了海表温度的极小值。船载自动观测站观测的风向显示研究时段内以偏东风为主(图4f),与ERA-Interim再分析资料提供的背景场吻合(图2)。观测区域主要位于副热带高压西伸脊的南侧,基本形势比较稳定,且边界层大气直接受下垫面的影响,整个研究时段内海面气温(SAT)与海表温度的变化基本一致,气海温差较小(图4a)。

利用HYSPLIT模式通过追踪气块轨迹(详见前面2.3节),将观测分为3个时段,S1段气流由暖海水吹向冷海水(图2红色轨迹实线),结合图4b可知该时段内总体理查森数基本上都大于0,即为稳定层结,特别是在靠近海岸的冷海水处(3月31日06时为典型的强稳定层结),这与气流从暖海水吹向冷海水容易形成稳定层结是吻合的。需要特别说明的是,在最开始的3个时次观测的海表温度异常偏高,导致不稳定层结的出现,但此时海调船刚离开港口,近海环境比较复杂,且观测海表温度的红外辐射仪也比接触式传感器校准精度要求更高,因此后面的分析忽略这3个时次。

S1段存在要素场的突变,在整个观测时段内最典型。首先3月31日06时,海面出现低风速强稳定层结,总体理查森数超过0.1(图4b),为海雾的形成提供了有利的环境,结合卫星云图(图5)可以看出,此时大陆沿岸冷水区已经出现大范围海雾。仅3 h后观测船进入雾区,从31日09—16时,相对湿度连续7 h达到100%且伴随能见度不足200 m、最低能见度不足50 m(图4c、d)的情况,由于蒸发波导高度对相对湿度最为敏感,且随着观测高度处相对湿度的增大而减小,因此当海雾出现时,相对湿度接近100%,近海面数十米范围内不存在湿度随高度锐减的情况,因此不利于蒸发波导的出现,此时模型诊断的蒸发波导高度也近乎为0(图6)。在此之前(3月31日06时),由于强稳定层结的出现(图4b),模型诊断的蒸发波导高度达到约20 m(图6)。31日16时后,调查船首次穿越黑潮海洋锋进入暖水区(图2),加之水平风速的加大(图4e),不利于海雾的形成和维持,因此观测船至此离开雾区的影响,能见度恢复(图4d)且相对湿度也显著下降(图4c)。有趣的是,至S1段结束时蒸发波导高度也恢复到原先20 m左右的较高值,但从层结稳定度、风速和相对湿度的角度综合考虑,此时的蒸发波导高度应该低于06时的结果,因为以往的模型敏感性分析(戴福山等,2002;Ding,et al,2015a)和实测拟合平均蒸发波导高度的变化规律(Ding,et al,2020)均表明,其他条件一致时,稳定层结条件下的蒸发波导高度随着风速的加大而降低,与不稳定层结时正好相反。进一步分析海温场的影响(图2、4a)可知,此时调查船已经从大陆冷海水第一次穿越SST锋到达黑潮海域的暖水区,海温迅速升高了8℃,直接导致蒸发波导高度的增高。

图4 3月31日00时—4月3日23时船载自动观测站观测的 (a) 海表温度和海面气温、(b) 总体理查森数RiB、(c) 相对湿度、(d) 能见度、(e) 水平风速和 (f) 风向 (温压湿风数据均取自7 m观测高度,根据轨迹将整个研究时段分为S1、S2、S3及S1与S2间的过渡段)Fig.4 Hourly automatic meteorological measurements during 00:00 UTC 31 March to 23:00 UTC 3 April: (a) SST and sea surface air temperature (SAT),(b) bulk Richardson numberRiB ,(c) relative humidity,(d) visibility,(e) horizontal wind speeds,and (f) wind directions (all data were measured at 7 m above the sea surface;the whole observational period is divided into S1,S2,S3 segments,and the transitional period between S1 and S2)

图5 Himawari-8卫星观测的2018年3月31日06时可见光云图Fig.5 The visible image from the Himawari-8 satellite at 06:00 UTC 31 March 2018

接下来,持续近66 h的S2段,气流由冷海水吹向暖海水(图2蓝色轨迹实线),结合总体理查森数(图4b)可知,此段层结以不稳定为主,且由于气海温差总体上比较接近(图4a),后期不稳定度减弱接近中性层结,这与S2段的水平风速呈阶梯状上升有关(图4b、e),因为风速的加大有利于层结向中性调整。需要说明的是,4月2日06时的风速突然减小与观测船的位置变化有关,如图3c所示,临近时刻观测点接近西伸脊气压梯度低值区。另外,S2段包含调查船两次穿越黑潮主体(图2),因此海温整体高于S1段,并表现出波动变化的特征(图4a)。根据以往的研究经验,远海一般以不稳定层结为主(Edson,et al,2004),且基于Fairall96关系式的UED模型在热带海域的近中性弱不稳定层结条件下(−0.2≤RiB<0)诊 断 效 果 最 理 想(Ding,et al,2015b)。除此之外,田斌等(2009)的研究也证实基于Fairall96关系式(不稳定层结)和Businger-Dyer关系式(稳定层结)的蒸发波导A模型(也称Babin模型或BYC模型)在中国海区的近中性层结比较适用。由于整个S2段基本上都处于近中性弱不稳定层结,此时模型诊断结果可信度很高,模型蒸发波导高度在12 m上下波动(图6),这一高度足以让很多舰载雷达系统受其影响改变传播距离和作用范围,产生超视距探测和雷达盲区的异常传播现象。这里进一步关注S2段的两个突变点(图6),首先4月2日06时前后模型蒸发波导高度突然下降至约7 m,这主要是观测船驶入副高西伸脊内的气压梯度低值区导致风速突然减小引起的(图3c、4e),前面的分析也提到,不稳定层结时的蒸发波导高度一般随着风速的减小而降低。另外,4月1日23时出现的蒸发波导高度极大值与短时出现的增温减湿有关,此时气温明显高于海温为弱稳定层结,加之相对湿度降至约68%,湿度随高度锐减程度明显加剧,且稳定层结时蒸发波导模型对气海温差、相对湿度和风速都更加敏感,因此出现蒸发波导高度模型值窜至近38 m的情况。

S3段调查船第二次穿越黑潮主体后向西南方向前进,气流再次从暖海水吹向冷海水(图2黄色轨迹实线),层结近乎中性(图4b),此时观测船位置最接近低纬度热带海域加上黑潮的影响,海温仍较高(图2、4a)。蒸发波导高度伴随相对湿度的变化(图4c),先降后升(图6)。

图6 3月31日00时—4月3日23时由UED模型诊断的蒸发波导高度Fig.6 Model-derived EDHs based on the UED model from 00:00 UTC 31 March to 23:00 UTC 3 April

4 蒸发波导时空分布的模拟结果分析

为了更全面和直观地了解此次黑潮海洋锋区的蒸发波导时、空分布特征,利用WRF V3.9.1模式,采用MM5近地层参数化方案、YSU边界层方案、Kain-Fritsch积云参数化方案、RRTMG长、短波辐射方案、Lin 微物理方案,对此次观测海区的蒸发波导现象进行了数值模拟。模拟时间为2018年3月30日12时—4月4日00时。模拟区域为三重嵌套,最外层区域范围约为(EQ—50°N,100°E—150°W),水平分辨率为27、9、3 km。从地面到50 hPa模式层顶,垂直分为 60 层,在边界层1.6 km 以下垂直分辨率为50 m。初始场和边界条件来自 NCEP FNL再分析资料,水平分辨率为1°×1°。为了使海温分析场能够尽可能准确描述黑潮海洋锋,采用 HYCOM(The HYbrid Coordinate Ocean Model)海温资料作为下边界强迫,每6 h更新一次。利用船载自动气象观测站的走航资料,对模式最低层(约为 4 m)输出的温、压、湿、风数据进行了检验,验证了数值模式的模拟能力(图略,详见梁志超,2021)。

将数值模式输出的最低模式层上的温、压、湿、风输入UED蒸发波导诊断模型,获得观测海域蒸发波导高度的时空演变特征(图7)。结合图7a中海温场的分布特征可知,黑潮海洋锋区的蒸发波导高度突变和非均匀性很明显,特别是伴随暖海水吹向冷海水的锋区突变性更强。因此,模拟结果能够更加系统地揭示黑潮海洋锋对蒸发波导的天气尺度强迫作用,而前面的走航观测受观测船位置的影响较大,3月31日12时观测船处于大陆冷水区的海雾控制下(图2),此时模拟的蒸发波导高度也近乎为0(图7b),与S1段的走航观测分析结果一致;此后结合图2中观测船所在的位置与图7c、d的模拟结果可知,4月1日00时和3日00时,观测船正好处在蒸发波导高度的较高值区域(12 m左右),这也与前面S2段的走航观测分析结果吻合。

图7 模式输出的 (a) 第二重网格观测海域附近的海表温度水平分布 (以2018年3月31日00时 (模拟12 h后) 为代表;黑色圆点和五角星构成的路线即为观测船走航路线) 与 (b—d) 第三重网格区域内的蒸发波导高度时空演变特征(b.3月31日12时 (模拟24 h后),c.4月1日00时 (模拟36 h后),d.4月3日00时 (模拟84 h后))Fig.7 Simulated horizontal distribution of SST (a) in part of the domain D02 (00:00 UTC 31 March 2018 after 12 h of integration; black dots and stars indicate the track of observations) and the evolution of EDH in the domain D03 at(b) 12:00 UTC 31 March after 24 h of integration,(c) 00:00 UTC 1 April after 36 h of integration,and(d) 00:00 UTC 3 April after 84 h of integration

5 黑潮海洋锋的强迫机制分析

5.1 海雾的影响

前面的观测与模拟分析都表明海雾的出现是造成蒸发波导突变的一种原因,而以往研究(Tanimoto,et al,2009)也表明海洋锋区有利于海雾的形成。本次的走航观测过程(3月31日9—16时)正好捕捉到一次海雾过程。此时调查船附近海域盛行的是偏东风,风速3—4 m/s(图4e、f),属于向岸风,在此前的31日06时,海面处于强稳定层结(图4b),风向也为偏东风,风速只有1.6 m/s,此后能见度开始迅速下降。因此,此次海雾的形成并非传统的离岸风伴随稳定层结的平流海雾,而是调查船自大陆冷水区向南行进的过程中(图2),因其东侧存在黑潮,偏东气流自黑潮区的暖水面吹向冷水面,从而形成局地的稳定内边界层,特别是从图2可知,31日12—16时调查船观测点仍然处于冷水区,而气流的轨迹溯源已来自黑潮主体区域,此时上部暖下部冷的逆温更强。由于下部冷水面上方的空气容纳水汽的能力弱,暖水面吹来的空气中容纳的多余水汽将发生凝结,从而形成海雾,而稳定层结也有利于海雾的维持。而且从每日00时和12时释放的高分辨探空仪得到的温湿度廓线(图8a、b)来看,3月31日12时确实存在厚度约80 m的逆温层,层顶接近200 m,逆温强度超过5℃,说明在合适的平流条件下,黑潮对下游低层大气的影响可以到达200 m左右的高度。31日16时后,调查船首次穿越海表温度锋区进入黑潮暖水区(图2),与气流轨迹源点的海温差异不再显著,加上水平风速的加大也不利于海雾的形成。因此,16时后观测船离开雾区,不再受海雾的影响。此次观测船在大陆沿岸冷水区观测到的海雾,其形成与黑潮区暖空气向大陆冷海水的持续平流有关,海雾区雾顶的长波辐射使近地层空气进一步降温冷却,观测的气温接近甚至低于海温(图4a),这也解释了图4b中强稳定层结在3月31日09—16时明显减弱至近中性的原因。海雾出现时因空气接近饱和,不满足湿度随高度锐减的条件,因此蒸发波导高度也接近于0,海雾的出现会加剧黑潮海洋锋区的蒸发波导的突变。

图8 高分辨探空仪观测的温度 (a) 和相对湿度 (b) 垂直廓线 (分辨率约6 m)Fig.8 Vertical profiles of air temperature (a) and relative humidity (b) from the high-resolution (~ 6 m) soundings

5.2 层结稳定度的影响

以往通常认为远海以不稳定层结为主(Edson,et al,2004),近海区域容易受离岸风的影响(Atkinson,et al,2001),离岸风将暖干大陆气团平流到冷海面后,在沿岸下风方向数十乃至数百千米内的海面上形成稳定的海洋内边界层。本研究表明,因为黑潮的存在,即使是在开阔海域盛行向岸风时,气流从黑潮主体的暖水区吹向大陆冷海域,也会因两者的强烈温差形成具有稳定层结的海洋内边界层,从而与其他开阔海域的不稳定层结形成鲜明对比,造成蒸发波导高度在这里发生突变。这说明在黑潮海洋锋本身的海温梯度引起的非均匀性基础上,又叠加了层结稳定度的突变,造成蒸发波导高度非均匀性进一步加强。极端情况下,还可能伴随海雾的生成,导致此处蒸发波导高度突降为0。

此外S2段的走航观测,按照轨迹的分类方法气流是由冷海水吹到暖海水,层结是不稳定的,但是注意到这种不稳定随着时间变化逐渐减弱(图4b),除了前面分析指出S2阶段风速呈阶梯状加大有利于层结向中性调整,还可以从气流的轨迹溯源得到解释。从4月1日01—23时逐时观测点的24 h后向轨迹溯源过程中对应的海表温度变化(图9)可以看出,气流运动(从图中最右端的源点到最左端的观测点)的确是由冷海水吹向暖海水引起海洋下垫面相对其上的低层大气更热,因此大气层结是不稳定的。但是应该注意到从4月1日17时后轨迹对应的海表温度变化(从右到左)不再单调增加,而是出现了波动变化特征(图9)。结合图2可以看到,此时气流轨迹开始受到130°E附近暖海水延伸体的影响,层结稳定度向近中性弱不稳定层结调整,根据以往研究经验,此时蒸发波导模型诊断精度很高,走航与模拟结果都表明此区域以10—14 m高度的蒸发波导为主。

图9 4月1日01—23时逐时后向24 h轨迹溯源过程的海表温度变化Fig.9 Hourly variation of SST along the 24 h backward source trajectory from 01:00 UTC to 23:00 UTC 1 April

6 结论

利用2018年春季航次“海气相互作用观测试验”的海上自动气象观测站和边界层加密探空观测资料,结合ERA-Interim再分析数据和HYSPLIT气块轨迹溯源开展了天气形势与走航观测分析。重点关注调查船穿越黑潮海洋锋的过程中,蒸发波导及其相关气象要素场的响应和变化特征,并利用中尺度数值模式对黑潮海洋锋强迫下的蒸发波导时空演变特征进行了数值模拟,从观测和模拟的角度揭示黑潮海洋锋对蒸发波导突变与非均匀性的天气尺度强迫机制。

走航观测分析中,主要分离出两个重要的观测时段:S1段(持续约21 h)气流从暖海水吹向冷海水,以稳定层结为主,其间因黑潮海洋锋的存在,气流由黑潮主体的暖水区吹向大陆冷海域时,形成具有强逆温层的海洋内边界层,并伴随海雾的生成,导致此处蒸发波导高度突降为0。此后持续近66 h的S2段,气流由冷海水吹向暖海水,以近中性弱不稳定层结为主,模型诊断精度高,蒸发波导高度维持在12 m左右。

数值模拟结果更加全面地展示了黑潮海洋锋对蒸发波导的天气尺度强迫作用,几乎整个模拟时期内,黑潮海洋锋区的蒸发波导高度突变性和非均匀性都比较明显,特别是伴随暖海水吹向冷海水的锋区突变性更强。进一步的机制分析表明,即使在开阔海域盛行向岸风时,气流从黑潮主体的暖水区吹向大陆冷海区时,也会因两者的强烈温差形成具有稳定层结的海洋内边界层,从而与其他开阔海域的不稳定层结形成鲜明对比,造成蒸发波导高度在这里发生突变。这说明在黑潮海洋锋本身的海温梯度引起的非均匀性基础上,又叠加了层结稳定度的突变,造成蒸发波导高度非均匀性进一步加强。极端情况下,还可能伴随海雾的生成,导致此处蒸发波导高度突降为0,进一步加剧了蒸发波导高度的突变性。

此外,稳定层结时的湍流参数化和通量廓线关系式的适用性仍不理想,这也在一定程度上制约了蒸发波导模型在稳定层结条件下的诊断精度;而且蒸发波导模型依赖的莫宁-奥布霍夫相似理论是在均匀且定常的假设前提下得到的,在黑潮海洋锋区,下垫面海温存在明显的非均匀性,莫宁-奥布霍夫相似理论的假设前提并不成立,这进一步加剧了黑潮海洋锋区的蒸发波导预测难度。未来需要针对黑潮海洋锋区开展更多的波导环境与传播观测、评估和预报研究。