不同剂量CT扫描在新生儿先天性心脏病中的应用及对图像质量的影响研究

范惠珍,李俊超

(郑州市第七人民医院CT室,河南 郑州 450016)

先天性心脏病是新生儿群体的常见疾病,病因多为心脏及大血管形成障碍而引起局部解剖结构异常,进而导致心脏缺陷。先天性心脏病可导致新生儿肺部血流增加,诱发肺部感染,此外还能导致血流动力学异常变化,最终致使患儿死亡[1],因此早期对先天性心脏病进行准确诊断并制定相应治疗措施对患儿预后结局的改善具有重要价值。目前临床针对新生儿先天性心脏病多采用多层螺旋CT检查,其能弥补超声检查的不足,提高临床确诊率。既往研究[2]认为,多层螺旋CT检查过程剂量选择过高可能导致患儿出现诸多不良反应,而剂量选择过低则可能导致图像质量较差,影响医生判断。本研究主要就70 mAs低剂量与100 mAs常规剂量CT扫描在新生儿先天性心脏病中的应用价值进行分析,以期为新生儿先天性心脏病的临床诊断提供更加安全、合理的方案,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料研究对象为我院2019年6月至2020年7月收治的先天性心脏病新生儿,共90例,随机分为两组各45例。观察组男性23例,女性22例,日龄1~27 d,平均(17.53±3.18)d;对照组男性25例,女性20例,日龄1~28 d,平均(17.96±3.25)d。两组患儿的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。本研究已获得我院伦理委员会批准。

1.2 入选标准纳入标准:①符合《心脑疾病临床诊治指南》中先天性心脏病的相关诊断标准[3];②新生儿,日龄<30 d;③可闻及心脏杂音;④患儿家属签署知情同意书。排除标准:①并发其他危急重症,无法进行检查评估;②多器官严重功能障碍;③合并其他先天性疾病;④对研究所采用的检查方式严重不耐受;⑤中途转院或病案资料缺失。

1.3 检查方法所有对象均使用64排128层螺旋CT机进行心脏扫描,检查前口服10%浓度0.5 mL/kg水合氯醛,使用24G留置针进行头皮或手背静脉穿刺处理。检查时使用螺旋扫描模式,电压恒定为120 kv,观察组电流设定为70 mAs,对照组电流设定为100 mAs,将胸廓入口至肋膈角作为扫描范围,造影剂选用非离子型含碘造影剂300 mg/mL,扫描层厚5 mm,准直1 mm,重建间隔3 mm。

1.4 观察指标①图像质量:将扫描数据上传至配套工作站进行成像处理,由两名及以上影像科医师对图像质量进行综合评价,根据评价结果统计得分[4]:图像模糊不清,噪声较多,无法达到临床诊断要求记1分;图像较为模糊,噪声较多,但能提取部分诊断信息记2分;图像较为清晰,噪声较少,降噪处理后可用于临床辅助诊断记3分;图像清晰度较高,稍有噪声,可满足后续临床诊断需求记4分;图像清晰,基本无噪声,完全满足后续诊断需求记5分。②辐射剂量:统计并比较两组的剂量长度乘积(DLP)与有效剂量E。其中DLP=容积CT剂量指数(CT DIvol)×扫描长度;有效剂量E=DLP×k(k值与受检者所检查身体部位相关)。③不良反应:统计并比较两组患儿检查后的低热、呕吐、皮疹及头痛等不良反应发生情况。

1.5 统计学方法使用SPSS 21.0统计软件处理数据。计量资料以±s表示,采用t检验;计数资料以n(%)表示,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

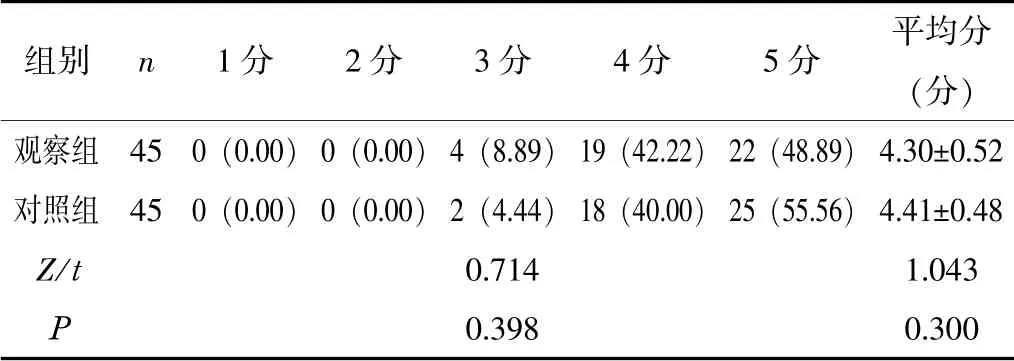

2.1 两组的图像质量比较观察组的图像质量评分与对照组比较无显著差异(P>0.05),见表1。

表1 两组的图像质量评分比较[n(%),±s]

表1 两组的图像质量评分比较[n(%),±s]

组别 n 1分 2分 3分 4分 5分 平均分(分)观察组 45 0(0.00)0(0.00)4(8.89)19(42.22)22(48.89)4.30±0.52对照组 45 0(0.00)0(0.00)2(4.44)18(40.00)25(55.56)4.41±0.48 Z/t 0.714 1.043 P 0.398 0.300

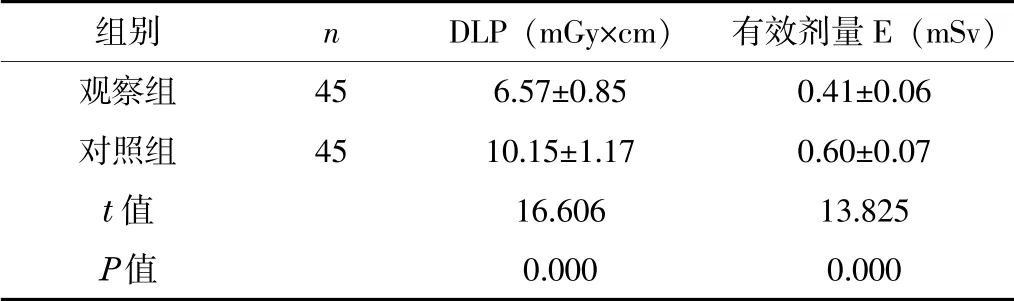

2.2 两组的辐射剂量比较观察组的DLP水平与有效剂量E均显著低于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组的辐射剂量比较(±s)

表2 两组的辐射剂量比较(±s)

组别 n DLP(mGy×cm) 有效剂量E(mSv)观察组 45 6.57±0.85 0.41±0.06对照组 45 10.15±1.17 0.60±0.07 t值 16.606 13.825 P值 0.000 0.000

2.3 两组的不良反应比较观察组的不良反应发生率显著低于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组的不良反应发生率比较[n(%)]

3 讨论

先天性心脏病属于临床常见且对新生儿危害极为严重的一类疾病,患儿发病后多表现出心脏结构与功能缺损,疾病进展后还可能出现其他并发症,严重时甚至导致死亡。研究[5]认为,及早诊断、及早治疗先天性心脏病可改善患儿的治疗效果与预后结局,目前CT常用于新生儿先天性心脏病的诊断,可显著提升检出率,为后续治疗措施的制定与开展争取时间。

随着CT检查的逐渐推广,越来越多的研究[6-7]开始发现其临床应用存在的弊端。CT检查引发的电离辐射可能导致患儿出现致死性癌症,有研究[8]认为,先天性心脏病患儿行CT检查时对检查剂量进行合理控制可在保障图像质量的同时降低其受到的辐射剂量。本研究主要就70 mAs与100 mAs剂量在新生儿先天性心脏病CT检查中的应用价值进行分析,结果显示,两组的图像质量评分无显著差异(P>0.05),提示合理降低CT检查剂量并不会导致图像质量变差,仍能控制在支持临床诊断的范围内。此外,本研究结果显示,观察组患儿检查过程中的DLP水平与有效剂量E均低于对照组(P<0.05),提示低剂量CT的应用可显著降低辐射剂量。既往研究[9]认为,CT检查的辐射剂量与管电流剂量呈正相关,在管电压以及螺距等扫描参数不变的情况下,mAs降低50%,辐射剂量也能降低50%,由此肯定了低剂量CT扫描的临床应用优势。本研究结果还显示,观察组CT检查后的不良反应发生率显著低于对照组(P<0.05),表明应用低剂量CT进行检查的安全性更高。CT检查后不良反应的发生风险实质上与辐射剂量有密切关系,低剂量CT检查可通过控制管电流剂量来降低辐射剂量,进而避免诸多不良反应的发生。考虑到新生儿身体的脆弱性,临床行CT扫描时仍需注意以下几点:①严密观察患儿身体状况,如存在发绀与呼吸困难等紧急症状需及时进行对症处理,提高患儿耐受程度;②新生儿对放射线通常会存在不耐受情况,CT扫描过程中可使用铅帽与铅皮对患儿非扫描的重要部位进行遮盖处理,避免对其他器官组织造成不必要损伤;③新生儿自我体温调节能力较差,因此可制定相应的保暖措施,如加盖棉被、调节室内空调风速等,保持检查环境温暖舒适。

综上所述,低剂量CT扫描诊断新生儿先天性心脏病可显著降低辐射剂量,减少不良反应,且该扫描模式基本不影响图像质量,可支持医生完成后续诊断,推广价值显著。