膝关节置换手术中应用腰丛联合坐骨神经阻滞麻醉与腰硬联合麻醉的效果比较

李海斌,张训功

(郑州人民医院麻醉科,河南 郑州 450053)

膝关节置换术是当前临床上较为常见的一种手术方式,是治疗膝关节病变或者严重损伤患者的主要方案,麻醉效果直接影响到手术效果。以往开展此手术前,医师多采用腰硬联合麻醉方式作为术前麻醉方案,在减轻患者疼痛的同时,确保手术顺利进行,该方案临床应用具有显著的麻醉效果,但麻醉药物可能对患者诸多生命体征指标造成影响,增加手术风险[1]。近年来膝关节置换术中腰丛-坐骨神经阻滞麻醉方案逐渐得到广泛应用,既往研究[2]认为其拥有更加明显的麻醉效果,且麻醉安全性也显著提升。故本研究主要探讨上述两种麻醉方案应用效果的差异,以期为临床提供更安全、合理的麻醉方案选择。

1 资料与方法

1.1 一般资料研究对象均为我院2019年2月至2020年12月期间收治的膝关节置换手术患者,共100例,随机分为研究组和对照组各50例。对照组男性31例,女性19例;年龄35~62岁,平均(46.25±4.62)岁。研究组男性28例,女性22例;年龄32~61岁,平均(46.19±4.66)岁。两组的性别构成、年龄等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究已获得我院伦理委员会批准。

1.2 入选标准纳入标准:①经影像学检查明确需要进行膝关节置换手术者;②年龄≥18岁;③无既往严重外伤、感染性疾病史,无其他精神神经疾病;④沟通交流未出现障碍。排除标准:①精神状况较差或神经系统疾病者;②存在凝血功能障碍者;③合并危急重症或多器官衰竭者;④对本研究所采用的手术治疗方式极为不耐受者;⑤病案资料缺失者。

1.3 麻醉方法对照组患者采用腰硬联合麻醉:取术肢下卧位进行麻醉,于L3~L4间隙进行穿刺处理,选择浓度5%罗哌卡因(速度:0.1 mL/s)5 mL由穿刺头侧向内侧注入。将麻醉管由头侧置入3 cm深,此时协助患者取平卧位,并将麻醉平面调整至T8以下。研究组患者采用腰丛联合坐骨神经阻滞麻醉:协助患者取侧卧位,选择髂前上棘、脊柱棘突交点周围进行常规消毒铺巾处理,选择阻滞侧旁4 cm位置作为麻醉穿刺点,再取浓度1%利多卡因实施麻醉处理,取麻醉针垂直进入后明确L4横突点,触及骨质后转向头侧进针,确定腰丛神经位置,行腰丛麻醉;选择髂后上棘以及股骨大转子部位,并对上述两部位进行连线处理,确定线中点位置做垂直线,于垂直线起点向外5 cm位置进行穿刺,后完成坐骨神经麻醉。

1.4 观察指标①麻醉效果:根据准备及操作时间、麻醉药物对各神经起效时间及术后首次排尿时间对麻醉效果进行综合评估[3]。②生命体征:测量患者的心率、平均动脉压水平,测量时间为麻醉前、麻醉后20 min及麻醉结束。③不良反应:头疼、恶心呕吐及神经损伤等。

1.5 统计学分析采用SPSS 20.0统计软件分析数据。计量资料以±s表示,行t检验;计数资料以n(%)表示,行χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组的麻醉效果比较研究组的准备及操作时间、术后首次排尿时间均显著短于对照组,感觉神经阻滞起效时间、运动神经阻滞起效时间均显著长于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者的麻醉效果比较(±s)

组别 n准备及操作时间(min)感觉神经阻滞起效时间(min)运动神经阻滞起效时间(min)术后首次排尿时间(h)研究组 50 16.25±2.25 14.21±1.15 9.72±1.22 3.02±0.67对照组 50 23.24±2.14 5.23±1.08 4.51±1.16 4.62±0.35 t值 15.918 40.245 21.884 14.967 P值 0.000 0.000 0.000 0.000

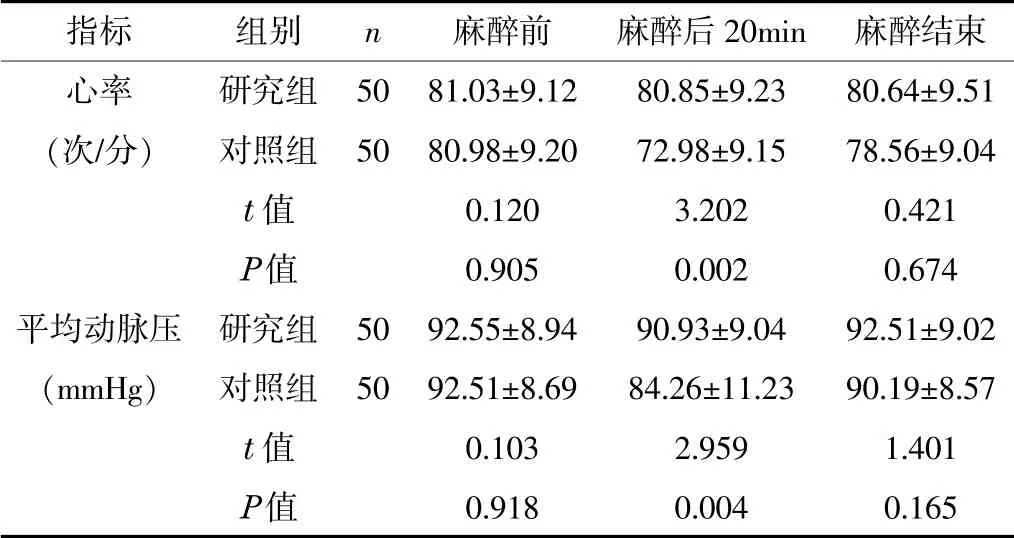

2.2 两组的生命体征比较研究组患者麻醉前、麻醉后20 min、麻醉结束时的心率与平均动脉压水平比较,差异无统计学意义(P>0.05),而对照组差异有统计学意义(P<0.05);研究组患者麻醉后20 min的心率与平均动脉压水平均显著高于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者麻醉前后的生命体征指标比较(±s)

表2 两组患者麻醉前后的生命体征指标比较(±s)

指标 组别 n 麻醉前 麻醉后20min 麻醉结束心率 研究组 50 81.03±9.12 80.85±9.23 80.64±9.51(次/分) 对照组 50 80.98±9.20 72.98±9.15 78.56±9.04 t值 0.120 3.202 0.421 P值 0.905 0.002 0.674平均动脉压 研究组 50 92.55±8.94 90.93±9.04 92.51±9.02(mmHg) 对照组 50 92.51±8.69 84.26±11.23 90.19±8.57 t值 0.103 2.959 1.401 P值 0.918 0.004 0.165

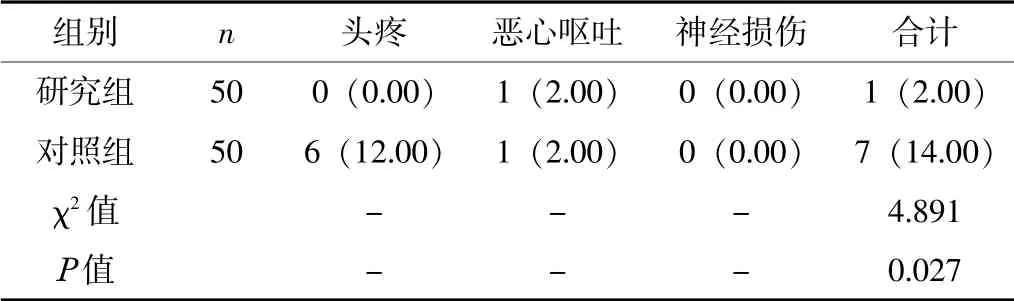

2.3 两组的不良反应发生率比较研究组的不良反应发生率显著低于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者的不良反应发生率比较[n(%)]

3 讨论

当前临床上膝关节置换手术的频率不断增加,而有效的麻醉方案直接决定了手术的治疗效果及患者预后结局。以往临床针对膝关节置换手术的术前麻醉主要采用腰硬联合麻醉方案,具有较好的麻醉效果,但对于患者血流动力学影响显著,也会导致较多的不良反应出现[4]。随着临床技术的不断深入发展,腰丛-坐骨神经阻滞麻醉在临床上的应用逐渐广泛。

本研究探讨腰丛联合坐骨神经阻滞麻醉在膝关节置换手术中的应用价值,结果显示,研究组的感觉神经阻滞起效时间、运动神经阻滞起效时间显著增加(P<0.05),提示腰丛联合坐骨神经阻滞麻醉方案的临床效果更好。腰丛联合坐骨神经阻滞麻醉以排除交感神经阻滞为前提,可直接对神经刺激器发生作用,进而提高麻醉效果,因此感觉神经与运动神经阻滞时间显著增加[5]。本研究结果还显示,研究组麻醉前后的心率、平均动脉压较为稳定,麻醉后20 min的心率、平均动脉压均显著高于对照组(P<0.05),提示腰丛联合坐骨神经阻滞麻醉方案对患者生命体征无显著影响,减少了麻醉风险与手术风险。腰丛联合坐骨神经阻滞麻醉对患者呼吸系统与机体循环系统的影响程度极低,另外,合理剂量的麻醉药物还可稳定患者生命体征,加强手术过程中对心脏的保护作用,因此患者的心率、平均动脉压水平无明显变化[6]。研究组的不良反应发生率显著低于对照组(P<0.05),表明腰丛联合坐骨神经阻滞麻醉方案的应用具有更高的安全性。究其原因在于,腰硬联合麻醉在临床应用时具有较为可观的镇痛效果,镇痛过程中患者对输液量的需求较大;腰丛联合坐骨神经阻滞麻醉的作用效果更强,患者术后苏醒时间更长,疼痛程度显著降低,因此可避免因疼痛引发的一系列不良反应。该麻醉方式对患者消化系统的影响程度较低,因此恶心、呕吐等不良反应发生风险显著降低。

综上所述,腰丛联合坐骨神经阻滞麻醉应用于膝关节置换手术中效果显著,有利于稳定患者生命体征,减少不良反应。