内镜黏膜下剥离术治疗患者术中并发出血的相关危险因素分析

张荣刚,王香梅,周薇,朱虹,张东卫,熊鹰*

(深圳市龙华区中心医院1消化内科,2烧伤整形科,广东 深圳 518110)

早期胃癌的癌组织位于胃黏膜层、黏膜下层,无论患者是否存在淋巴结转移或病灶大小,均可实施外科根治术治疗,预后较好[1-2]。常规开腹手术肿瘤清除率高且可清扫淋巴结,但存在切除范围大、并发症多、恢复慢等不足。内镜黏膜下剥离术(ESD)能够一次性完整切除肿瘤,不会受到病变大小限制,逐渐被应用于早期胃癌的治疗[3]。但随着临床治疗中ESD的适应证获得放宽,术中并发出血比例也不断提高,不仅会影响患者的早期康复,还会对ESD普及造成一定影响。本研究回顾性分析2018年3月至2020年3月在我院行ESD治疗的87例早期胃癌患者的临床资料,分析术中并发出血的相关危险因素,为临床制定预防措施提供参考,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料回顾性分析2018年3月至2020年3月在我院行ESD治疗的87例早期胃癌患者的临床资料。纳入标准:①临床资料完整;②经超声胃镜检查确诊为早期胃癌;③凝血功能正常;④无淋巴结转移。排除标准:①凝血机制障碍者;②合并血液系统疾病者;③存在淋巴管侵犯或血管、淋巴结转移者;④合并呼吸衰竭、肾功能衰竭、心脏疾病、肝功能不全等其他严重疾病者;⑤癌组织浸润肌层者;⑥自身免疫系统疾病者;⑦合并其他恶性肿瘤、精神疾病者。本研究经我院医学伦理委员会审核批准。

1.2 研究方法经医院病历系统收集、整理入组患者的资料,包括年龄、性别、活检次数、病变最大直径、病变部位、手术时间、合并溃疡与否、术中并发出血与否等,分析ESD治疗患者术中并发出血的相关危险因素。

1.3 统计学处理应用SPSS 21.0统计软件处理数据。计量资料以±s表示,采用t检验;计数资料以n(%)表示,采用χ2检验;多因素分析使用Logistic回归分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 ESD治疗患者术中并发出血情况87例ESD治疗患者术中并发出血25例(28.74%)。

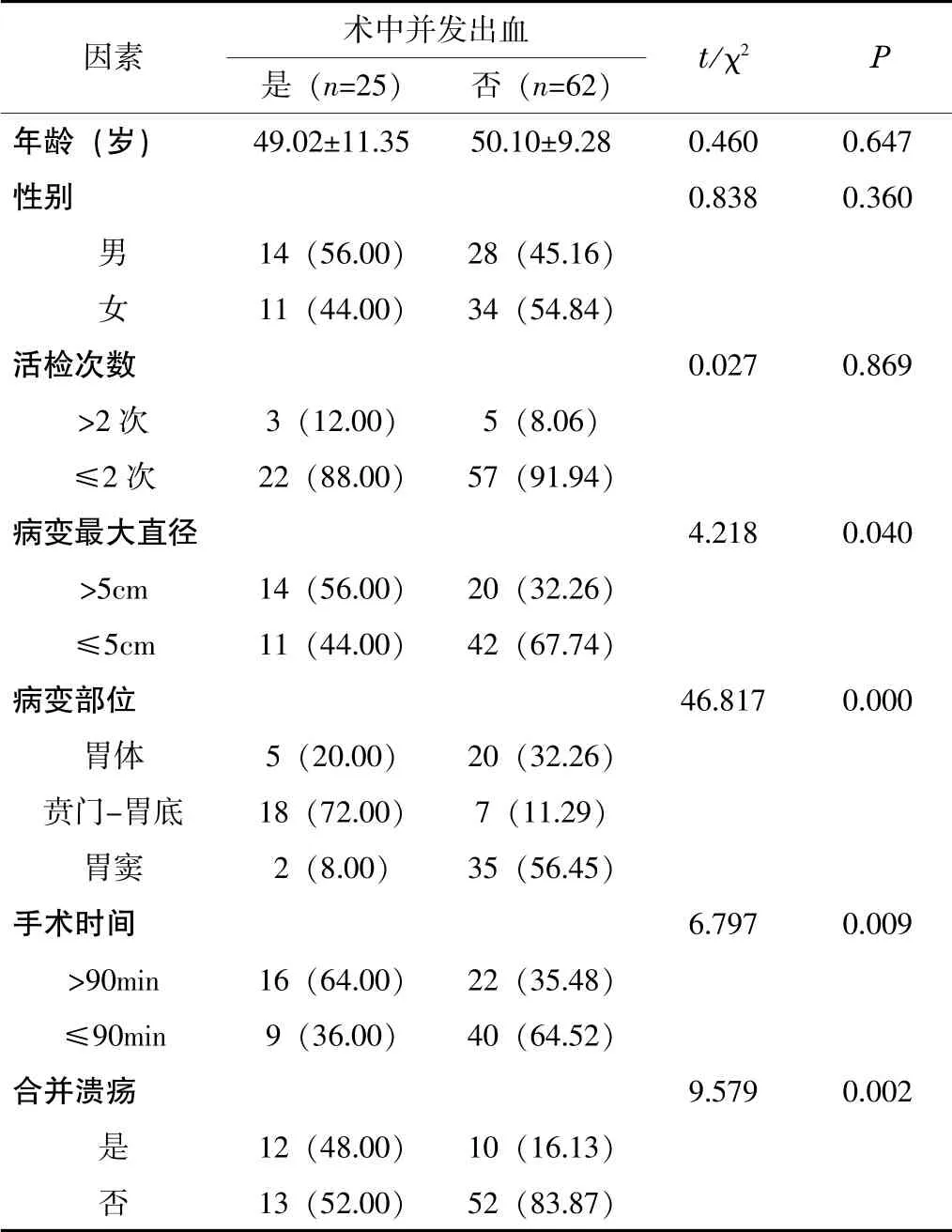

2.2 ESD治疗患者术中并发出血的单因素分析单因素分析显示,病变最大直径、病变部位、手术时间、合并溃疡与ESD治疗患者术中并发出血有关(P<0.05);年龄、性别、活检次数与ESD治疗患者术中并发出血无关(P>0.05)。见表1。

表1 ESD治疗患者术中并发出血的单因素分析[±s,n(%)]

表1 ESD治疗患者术中并发出血的单因素分析[±s,n(%)]

因素 术中并发出血 t/χ2 P是(n=25) 否(n=62)年龄(岁) 49.02±11.35 50.10±9.28 0.460 0.647性别 0.838 0.360男14(56.00) 28(45.16)女11(44.00) 34(54.84)活检次数 0.027 0.869>2次 3(12.00) 5(8.06)≤2次 22(88.00) 57(91.94)病变最大直径 4.218 0.040>5cm 14(56.00) 20(32.26)≤5cm 11(44.00) 42(67.74)病变部位 46.817 0.000胃体 5(20.00) 20(32.26)贲门-胃底 18(72.00) 7(11.29)胃窦 2(8.00) 35(56.45)手术时间 6.797 0.009>90min 16(64.00) 22(35.48)≤90min 9(36.00) 40(64.52)合并溃疡 9.579 0.002是12(48.00) 10(16.13)否13(52.00) 52(83.87)

2.3 ESD治疗患者术中并发出血的多因素分析多因素分析显示,病变最大直径>5 cm、病变部位(贲门-胃底部)、手术时间>90 min、合并溃疡是ESD治疗患者术中并发出血的危险因素(P<0.05)。见表2。

3 讨论

胃癌的发生与遗传、宿主个体以及食品中含有大量真菌毒素、亚硝酸盐等致癌物关系密切,若早期不给予患者正确、有效的治疗措施干预,随着病情发展可威胁生命安全[4-5]。早期胃癌行手术治疗预后较好,5年生存率超过90%。ESD是基于内镜黏膜切除术发展而来的新型治疗措施,采用特殊电刀分离黏膜层与固有层间组织,完整剥离黏膜下层与病变黏膜,一次性切除病变组织,切除范围更广、更深,一般不会发生病灶残留,具有创伤小、操作时间短、费用低廉、恢复快等优点,逐渐被应用于早期胃癌治疗。

术中出血是ESD治疗过程中出现的主要并发症,临床多使用热活检钳配合电凝、透明帽、止血夹等方式减少或预防其发生。但受病变部位、手术操作等因素影响,仍有不少患者术中并发出血。了解、掌握ESD治疗患者术中并发出血的危险因素,可帮助临床制定相应的防治措施,降低术中出血发生率。本研究结果显示,病变最大直径>5 cm、病变部位(贲门-胃底部)、手术时间>90 min、合并溃疡是ESD治疗患者术中并发出血的危险因素。分析原因如下:①病变直径大者手术切除范围较大,机体创伤较大,会增加术中出血量。②贲门-胃底部位与食管-胃连接处黏膜下血管结构丰富,缺少浆膜层,肌层薄弱,同时受到管腔生理性蠕动、解剖结构和心跳、呼吸等影响,会减小手术操作空间,视野受限,术中需内镜反转操作,增加手术操作难度,进而延长手术操作时间,增加术中血管和组织损伤风险,易引起术中出血[6]。③手术时间长者机体遭受的创伤相对较大,可促进大量炎性因子释放,进而抑制凝血因子,且随着时间延长会不断增加炎性介质含量,促进血管扩张,增加术中出血风险[7]。④溃疡一般发生于胃底、胃体上段等胃酸分泌相对较少的区域,可深至固有肌层,增加术中切除范围,可能会损伤周围血管和组织,增加术中出血的可能性。

综上所述,病变最大直径>5 cm、病变部位(贲门-胃底部)、手术时间>90 min、合并溃疡是ESD治疗患者术中并发出血的危险因素,临床需加以防治。