住房特征对我国流动人口定居意愿影响的Meta分析

娄文龙,马可馨

(燕山大学 公共管理学院,河北 秦皇岛 066004)

一、问题的提出及文献综述

改革开放以来,户籍制度的调整和市场经济的发展使全国性的人口流动成为一种普遍现象。随着城镇化的不断深入,流动人口在流入地经历了“被排斥—循环流动—逐步定居”的过程。《中国流动人口发展报告2018》显示,由于长期居留流动人口数量不断上升,流动人口的数量由2015年最高峰的2.47亿降到了2017年的2.44亿。《2019年新型城镇化建设重点任务》提出“推动1亿非户籍人口在城市落户”,促进流动人口定居已经成为政府工作的重点内容。在流动人口的定居过程中,住房作为其日常生活的场所、经济能力的象征、社会交往的媒介以及获得公共服务的依据,涉及经济、教育以及公共服务等多个领域,所以住房不仅是流动人口的生活必需品,还影响着社会分层和人口迁移,决定着流动人口的社会地位和社会交往空间。加之我国“安居乐业”的传统观念,在流入地是否拥有住房对流动人口定居意愿的影响显著。但是自1998年住房市场化改革后,住房分配方式的改变和住房价格的快速上涨使得流动人口在城市定居过程中面临着非制度化限制。由于流动人口的支付能力不足,其住房状况与城镇常住人口住房状况相比通常较差[1-2],如产权边缘化、住房面积小、配套设施差以及地理位置偏僻等,这也影响到他们的居留意愿。

学术界关注到住房各要素对流动人口定居意愿的影响,并展开了丰富的理论分析和实证研究。首先,学者们从住房产权、住房支付能力、住房公积金等视角,对不同区域、不同代际、不同户籍类型的流动人口的定居意愿进行了分析。比如冯长春认为,不同类型流动家庭的住房权属特征存在显著差异,使他们在不同城市做出差异化的生存策略和定居选择[3]。此外其他学者从住房质量[4-5]以及保障性住房[6-7]等角度分别展开研究,发现住房的不同要素均对流动人口定居意愿有着显著影响。其次,尽管以上住房的各要素对流动人口定居意愿有显著影响,但是学者们发现影响机制在不同区域的不同群体之间存在较大差异。比如,房租收入比对东部、中部和西部地区劳动力流入的抑制程度依次递减[8],有住房公积金只对大城市的流动人口定居意愿有显著正向影响[9]。除此之外,住房公积金对农民工和城镇户籍流动人口的城市定居意愿的影响也存在差异[10],保障房对“80后”农民工定居意愿的影响比“90后”更显著[11]。再次,关于房价对流动人口定居意愿影响的研究结论还存在着较大争议。虽然学界普遍认为房价是影响流动人口定居意愿的主要因素,但是实证研究发现,房价与我国流动人口定居意愿之间存在线性负相关[12]、倒“U”形[13]、正“U”形[14]和不相关[15]四种关系。

由此可见,学术界从住房的不同角度对流动人口定居意愿展开了充分的研究,虽然并未获得一致性的结论,却为Meta分析提供了有力的数据支撑。Meta分析法可以对大样本的数据进行统一分析,能够克服单项研究的小样本测量、随机抽样等可能造成的误差,结果的稳定性也更高;还可以通过控制样本特征探讨造成研究差异的潜在因素,比单独的实证研究更有说服力[16]。鉴于此,本研究采用Meta分析方法,对多项独立实证研究进行二次整合分析,从而更加全面、系统地评估住房特征对我国流动人口城市定居意愿的综合影响效应及其显著程度,并进一步分析城市规模、代际差异和户籍特征等因素对二者关系的调节效应。

二、理论基础和研究假设

(一)住房特征与流动人口定居意愿

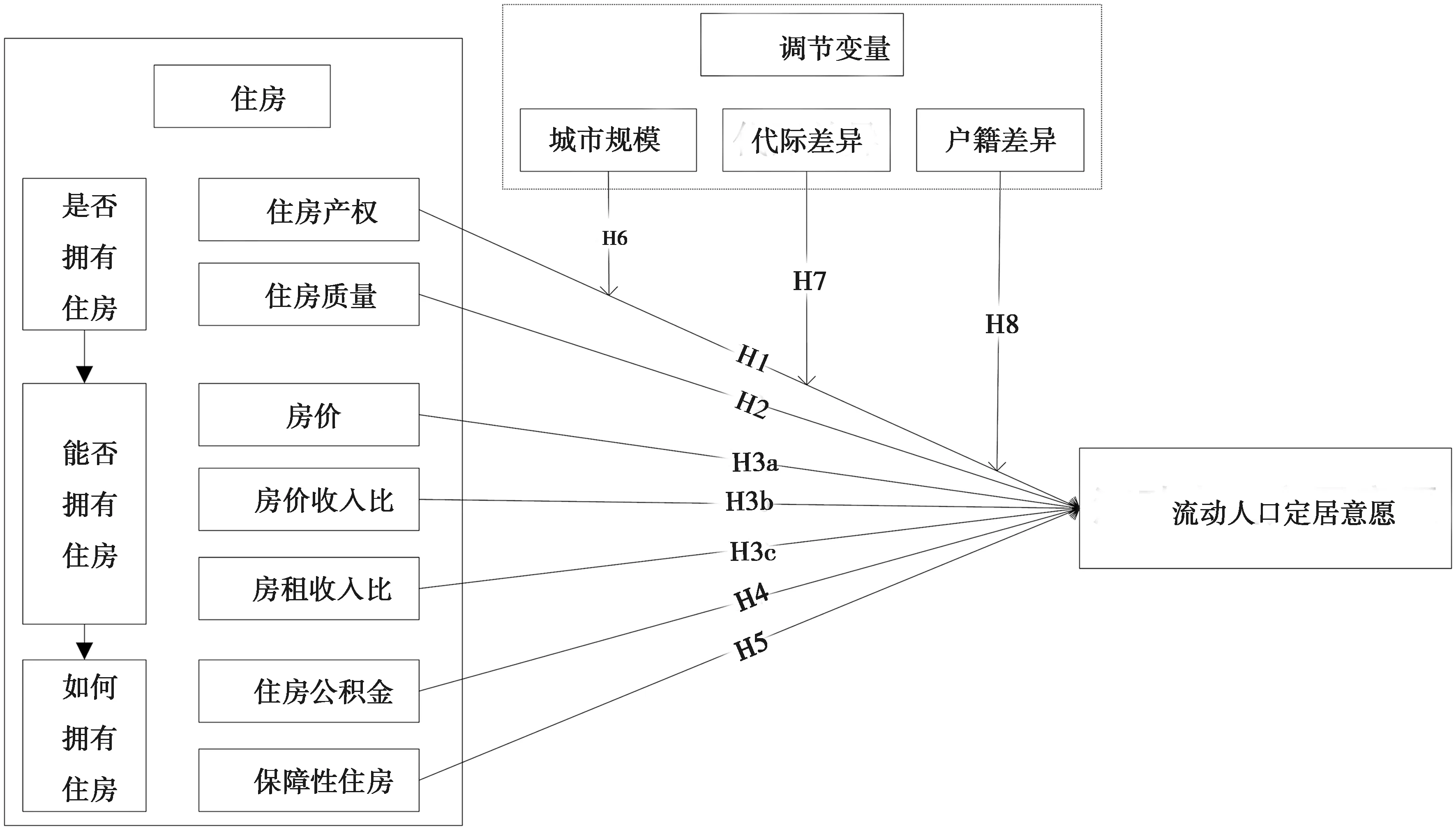

本研究围绕着流动人口在流入地是否拥有住房(住房产权、住房质量)、能否拥有住房(住房支付能力)、如何拥有住房(住房公积金、保障性住房)分析住房特征对流动人口定居意愿的影响机制。

1.住房产权对流动人口定居意愿的影响

住房产权是我国城市公共服务配置的重要依据。因此对于流动人口而言,在流入地是否拥有住房产权势必会影响其定居决策。邓江年等发现拥有住房产权的农民工比租房的农民工的留城意愿更强[17];Zhao指出住房产权是影响老一代流动人口定居意愿的核心因素[18];梁土坤认为住房产权的低拥有率对新生代农民工的定居意愿产生显著的抑制作用[19]。据此,提出以下假设:

H1:拥有住房产权提升了流动人口的定居意愿。

2.住房质量对流动人口定居意愿的影响

学者们将住房质量作为影响流动人口定居意愿的关键因素进行研究,但各研究选取的测量指标存在差异。Xie等实证研究了住房面积、住房状况、住房环境和居住区位对流动人口定居意愿的影响,发现4个因素的影响均显著[20]。从全国范围来看,城市居住条件的改善可以提高农民工的定居意愿,但这在不同级别的城市之间存在差异[21]。陈春等发现较好的住房环境和设施设备对重庆市农民工留城意愿有显著的促进作用[5]。居住的稳定性和内部生活配套设施的满意度对上海市农民工留城意愿产生显著影响[22]。基于以上研究发现,提出以下假设:

H2:住房质量与流动人口定居意愿呈正相关关系。

3.住房支付能力对流动人口定居意愿的影响

房价的上涨会直接加大流动人口的经济负担,从而影响经济集聚和人口定居决策[23]。对此流动人口选择“用脚投票”,收入较低的农村流动人口对房价更为敏感,更不愿意落户大城市[24],房价较低的城市成为其偏好性选择[25],Liao等的研究也证明了农民工更愿意定居在房价较低的城市[26]。因此提出以下假设:

H3a:高房价抑制了流动人口的定居意愿。

房价作为最直接的市场信号可以反映出城市资源丰富度、经济水平和公共服务水平。对流动人口而言,高房价城市可以提高住房的预期收益和个人的预期收入,一定程度上抵消了高房价对居留意愿的负面影响[27]。因此,仅就房价谈居留意愿有失偏颇,房价收入比更能准确地反映流动人口的住房支付能力。董昕指出房价收入比对人口持久性迁移影响显著,当前我国房价收入比已超过流动人口家庭的承受范围,抑制了人口永久迁移意愿[28];李辉等在分析房价和房价收入比与流动人口定居意愿的关系时,也得出房价收入比与流动人口定居意愿显著负相关的结论[29]。据此,提出以下假设:

H3b:房价收入比与流动人口定居意愿呈负相关关系。

当前房价和房租并不完全同步变动,房租的上涨幅度远远落后于房价,出现了房价和房租背离的情况[30],因此我国流动人口在大城市主要以租房为主。张启春等认为住房租赁支出收入比过高对农业转移人口城市定居意愿具有显著负向影响[31];更多学者认为当前城市住房租赁价格比对人口持久迁移尚未产生抑制作用,房租负担仍在流动人口的可承受范围之内[28-29]。据此,提出以下假设:

H3c:房租收入比与流动人口定居意愿呈正相关关系。

4.住房公积金对流动人口定居意愿的影响

随着公积金制度的逐步完善,越来越多的流动人口享受到了公积金福利,这为他们在城镇购买住房提供了资金支持,进而提高了其定居城市的信心。汪润泉等认为,拥有住房公积金对流动人口的城市定居意愿有显著的促进作用,但是存在着人群差异和地区差异[10]。缴存住房公积金能显著提升新生代农民工的定居意愿,这在“80后”和在当地居留满5年的流动人口群体中更为明显。部分研究也证实了缴纳住房公积金的流动人口更倾向于在城市买房定居[11]。据此,提出以下假设:

H4:拥有住房公积金提升了流动人口的定居意愿。

5.保障性住房对流动人口定居意愿的影响

住房保障政策减轻了低收入群体的支付压力,改善了他们的住房状况。Zhou发现公租房对重庆市农民工的永久性迁移意愿有着显著影响,只是数量过少而限制了其作用的发挥[7]。Xie等的研究也证明了居住在保障房中的流动人口的定居意愿仅次于自有产权房的流动人口[21]。基于此,提出以下假设:

H5:有保障性住房居住提升了流动人口的定居意愿。

(二)调节变量

不同研究之间存在的异质性可能与所选取的调节变量的不同有关。本文在分析大量文献后发现,以下三个因素可能是影响住房特征与流动人口定居意愿关系的潜在调节变量。

1.城市规模

我国一二线城市与其他城市在资源、经济水平、就业机会以及公共服务水平等各方面存在较大差异,对流动人口的吸引程度也不同。朱浩发现住房各维度对一线城市新生代白领的定居意愿有显著影响,而对非一线城市的人群影响则不明显[32]。王朋岗发现自有住房对新疆维吾尔自治区流动人口长期定居意愿的促进作用小于对北京市和广东省流动人口的促进作用[33]。林李月等在分析基本公共服务水平对不同规模城市流动人口定居意愿的影响效应时发现,有保障性住房和住房公积金只对大城市流动人口的定居意愿有显著的促进作用[9]。可见,城市规模可能会影响流动人口居留意愿,提出以下假设:

H6:相对于其他城市,住房对一二线大城市流动人口定居意愿的影响更为显著。

2.代际差异

由于新生代流动人口具有更高的文化水平和更现代化的思想观念,对城市生活有更强的适应能力和融入感。因此新生代群体更愿意定居城市,住房特征对其定居意愿的影响可能会低于老一代群体。高帅等研究了住房负担与流动人口定居意愿的关系,结果显示住房负担对新生代流动人口定居意愿影响不显著[34]。据此,本文认为代际差异是影响研究结果的重要因素,提出以下假设:

H7:相对于新生代流动人口,住房特征对老一代流动人口的定居意愿影响更为显著。

3.户籍特征

通常来说,城市户籍的流动人口相对于农村户籍的流动人口有更高的受教育程度、更强的专业技能以及更好的职业地位和收入,这些对我国流动人口的长期居留意愿有着显著影响[35]。能否在本地购房对新生代白领和新生代农民工这两个群体的留城意愿均影响显著[36]。因此,本文认为户籍特征可能是影响流动人口居留意愿的潜在调节变量,提出以下假设:

H8:相对于城市户籍的流动人口,住房特征对农村户籍流动人口的定居意愿影响更为显著。

基于以上分析,得到本文研究假设的总体框架,如图1所示。

图1 研究假设总体框架

三、研究方法与数据来源

Meta分析是一种基于大样本量的研究方法,可以减少单项研究的小样本测量、随机抽样等造成的误差。本文运用Meta分析方法,综合多项独立实证研究来增大样本统计量,从而探索住房特征与流动人口居留意愿的真实关系,挖掘各研究结论有所差异的根源。

(一)文献检索与筛选

首先,本研究以“住房(Housing)”“流动人口(Floating population)”“农民工(Migrant Worker/Laborer)”“定居意愿(Settlement Intention)”等为关键词,在CNKI中国学术期刊、CNKI中国硕博士学位论文等中文数据库,以及WOS-SCI/SSCI、Elsevier Science Direct等外文期刊全文数据库中进行文献检索。为尽可能保证文献搜集的全面性和代表性,本研究将文献时间跨度设置为2007—2021年,初次检索后共得到266篇研究文献。

为了保证Meta分析结果的质量,需要对检索到的文献按照如下标准进行筛选:(1)必须是关于流动人口(包括农民工)迁移到城市且在城市定居(居留)或者农民工市民化的实证性研究;(2)必须以流动人口的定居意愿为因变量,包含住房产权等自变量,并报告进行Meta分析所必要的效应值、标准误SE等统计数据;(3)对于采用多阶段或者交叉样本的实证研究保留最新最全的文献,重复发表的文献仅保留一篇。按照以上标准筛选后,最终得到55篇相互独立的实证研究文献,其中关于住房产权、住房质量、住房公积金、保障性住房、房价、房价收入比、房租收入比与流动人口定居意愿关系的文献分别为22篇、4篇、11篇、7篇、9篇、6篇、9篇,获得的总样本量为2835969。

(二)数据提取

(三)变量编码

在确定了所有文献后,对各文献的样本来源和研究对象进行分类统计,最后选择了城市规模、代际差异和户籍特征作为潜在调节变量。由两名研究者依据编码规则独立完成编码工作,对部分存在差异的编码共同讨论,最终得到一致的编码结果。编码规则如下:(1)选取一二线城市数据作为研究样本的文献编码为1,其他为0;(2)研究对象或者样本数据针对新生代群体的文献编码为1,其他为0;(3)以城乡流动人口或者农民工为研究对象的文献编码为1,其他为0。

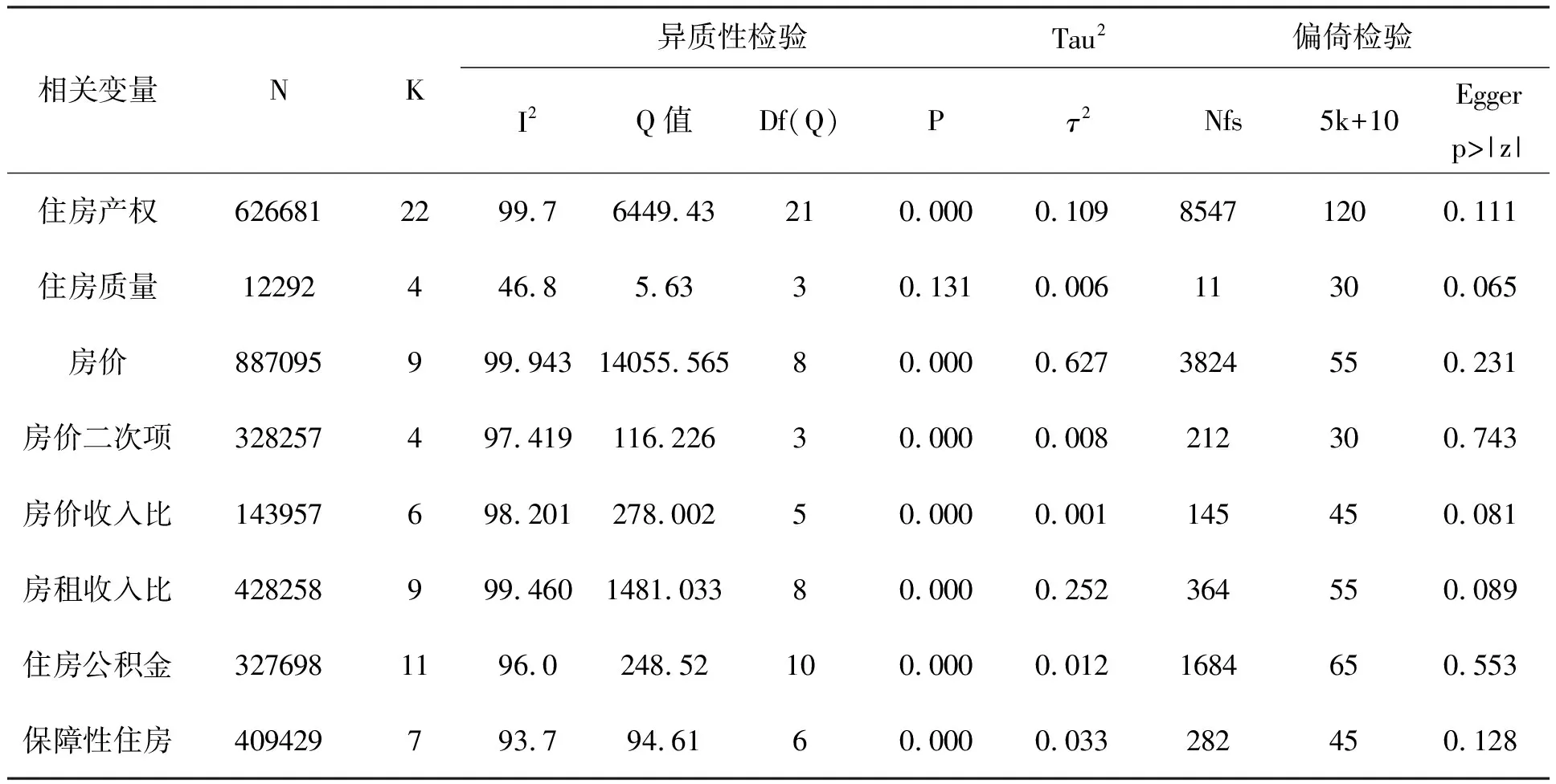

(四)发表偏倚检验

发表偏倚是指具有统计学意义结论的文献比不具有统计学意义结论的文献更容易被杂志社认可并发表,造成研究结论可能存在偏倚。本文采用失安全系数(Nfs)和Egger检验法来测量本文纳入文献的发表偏倚程度。发表偏倚检验结果显示(如表1所示),绝大部分变量的失安全系数值(除住房质量)均大于5k+10,且均通过了Egger检验(P>0.05),说明本文的研究结论总体稳健。

(五)异质性检验

对异质性探索是Meta分析的另一个重要目的,计算Q统计值和I2是异质性检验的主要方法。从表1的异质性检验结果可以看出,住房产权、住房公积金、保障性住房、房价、房价收入比、房租收入比这6个变量与流动人口定居意愿关系的研究结论都存在显著的异质性(P=0.000<0.001,I2>50%),住房质量的各项研究结论间存在同质性(P=0.131>0.05,I2<50%),说明住房各特征与流动人口定居意愿的关系受到调节变量影响,需要进一步展开分析。

表1 发表偏倚和异质性检验

四、实证分析

(一)Meta分析

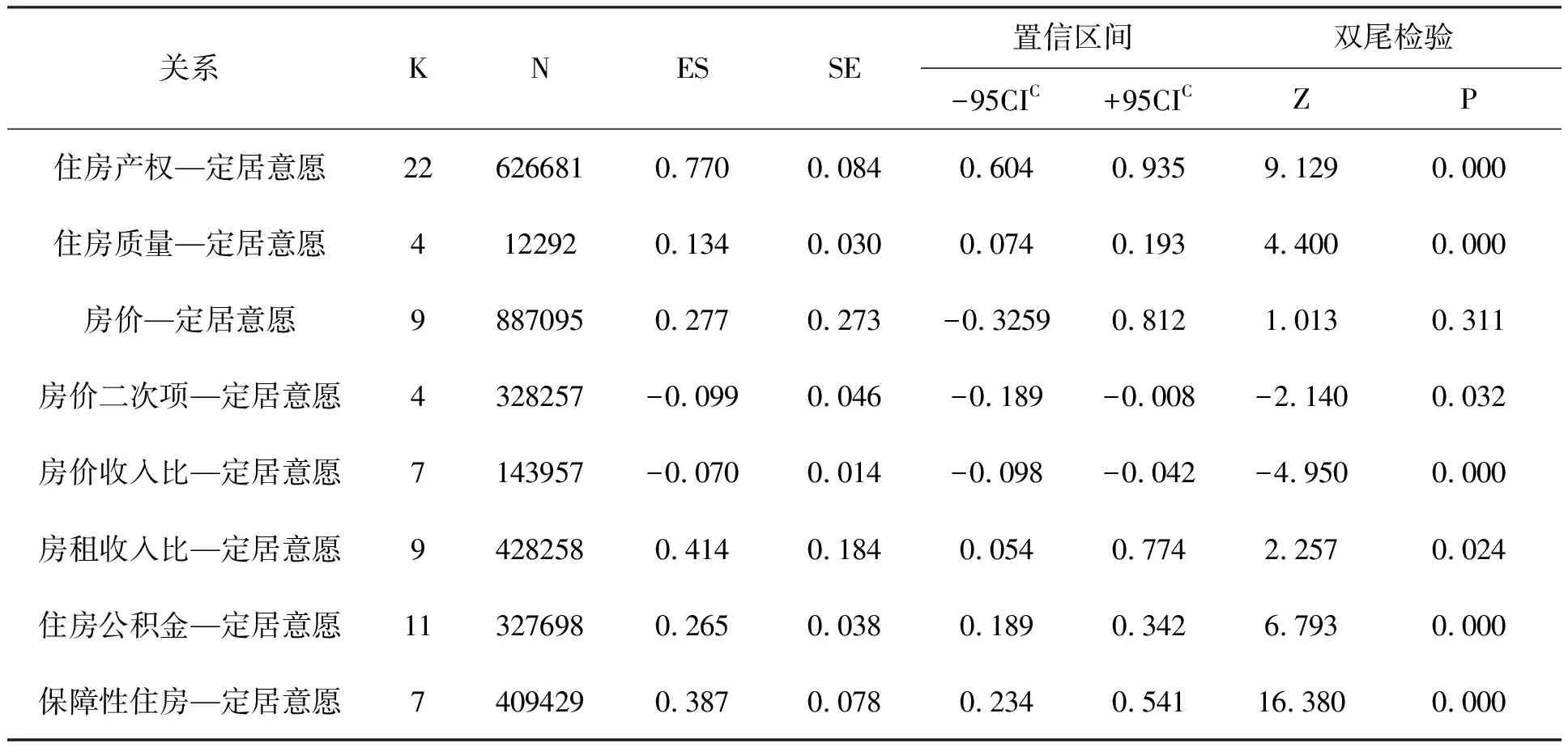

合并各项效应值是Meta分析的核心步骤之一,平均效应值能反映出大样本下各自变量与因变量之间的整体关系特征。本文首先对各自变量与因变量在不同文献中、不同样本量下的效应值进行处理,得到反映每组变量总体关系的平均效应值。同时异质性检验显示,关于各自变量与因变量关系的研究存在显著差异,因此本文选择随机效应模型对各组效应值进行合并。

如表2所示,住房产权(ES=0.770,P<0.001)、住房质量(ES=0.134,P<0.001)、住房公积金(ES=0.265, P<0.001)、保障性住房(ES=0.387,P<0.001)4个变量的效应值在0.01%水平上显著为正,即这4个变量与流动人口定居意愿呈明显正相关关系。由合并结果可知,拥有住房产权的流动人口在城市定居意愿的概率比没有住房产权的流动人口高1.160个百分点(e0.770-1),说明在城市拥有住房产权能显著提高流动人口的城市定居意愿,假设H1成立。由于有关住房质量的实证研究较少,该变量的合并效应值可能存在偏倚,故住房质量对流动人口定居意愿影响的效应有待进一步论证,假设H2在本研究中无法得到有效证实。缴纳住房公积金的流动人口的定居意愿概率是未缴纳住房公积金流动人口的1.303(e0.265)倍,说明拥有住房公积金能显著提高流动人口在城市定居的意愿,这与公积金增强了流动人口在城市的购房能力有关,假设H4成立。获得政府提供的廉租房、公租房等保障性住房的流动人口比租房的流动人口的定居意愿高47.3%(e0.387-1),说明对于在流入地无住房产权的流动人口而言,获得城市保障性住房能大大强化其城市定居意愿,验证了假设H5。

表2 住房特征与我国流动人口定居意愿的Meta分析结果

此外,房价对数一次项的平均效应值(ES=0.277,P=0.311)未能通过显著性检验,95%置信区间跨过了0分界线,说明房价与流动人口定居意愿并非线性相关关系,拒绝假设H3a。而房价对数的二次项(ES=-0.099,P=0.032)通过了5%显著性水平检验,表明房价与流动人口城市定居意愿呈现出显著的倒“U”形相关关系,两者之间的关系存在“拐点”:在拐点之前,房价与流动人口定居意愿呈正相关,房价超过拐点之后,两者呈负相关。另外,房价收入比的效应值(ES=-0.387,P<0.001) 显著为负,房租收入比的效应值显著(ES=0.414,P<0.05)为正,说明当前房价已经超出流动人口的承受范围,抑制了其定居意愿,而住房租赁价格尚处于合理范围内,未对定居意愿产生抑制作用,假设H3b、H3c得到验证。

(二)调节效应分析

由于现有研究结论存在异质性,需要进一步进行亚组分析以检验异质性。在满足异质性显著的前提下,独立研究个数至少在10个及以上才有必要进行亚组分析,因此只有住房产权和住房公积金的相关文献数量满足这一条件。本文通过效应值对比和组间异质性来判断调节变量的解释程度。

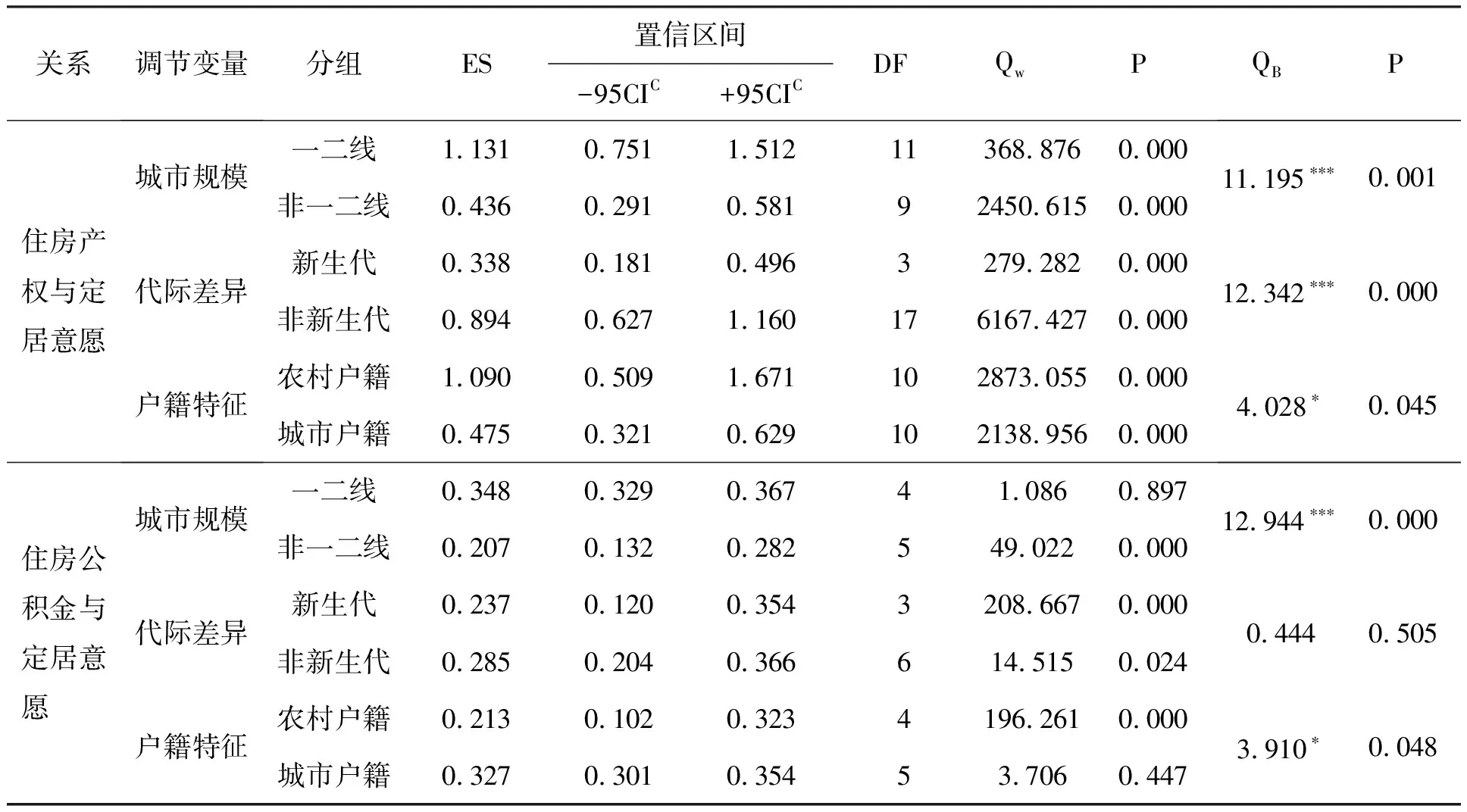

如表3所示,住房产权在不同的城市规模、代际差异、户籍特征下对流动人口定居意愿的影响作用均存在显著差异。一二线大城市中,住房产权与流动人口定居意愿的ES值明显高于其他城市,组间异质性(QB=11.195,P=0.001)在0.1%水平上显著,说明是否有住房产权在一二线城市中比在其他城市中对流动人口定居意愿的影响更强,支持假设H6;同理,H7、H8得到验证。再从住房公积金来看,住房公积金受城市规模(QB=0.000<0.001)和户籍特征(QB=0.048<0.05)两个因素的调节作用明显,而代际差异(QB=0.505>0.05)未能通过异质性检验。综上可知,H6、H8得到验证,H7得到部分验证。

表3 Meta的亚组分析结果

五、研究结论与未来展望

(一)研究结论

本文梳理了近年来有关住房特征与流动人口定居意愿的相关研究,建立了住房特征对流动人口定居意愿影响的分析框架,利用Meta分析法系统分析了住房产权、住房质量等各因素对流动人口城市定居意愿的影响效应,并进一步探讨了城市规模、代际差异和户籍特征对住房产权、住房公积金与定居意愿关系的调节作用,获得了如下发现:

1.安居才能定居。安居乐业传统思想延续至今,对人们的定居意愿有着重要影响。拥有住房产权、高住房质量、住房公积金以及保障性住房对流动人口的定居意愿有显著的正向影响,以上假设得到验证。住房不仅为人们提供了居住空间,同时也涉及社区服务、人际交往、身份认同等,拥有住房产权意味着流动人口能在这座城市“生根立足”;住房质量的改善是生活起居环境的优化、设施设备的完善、生活质量的提升,可以提高流动人群的生活满意度;住房公积金作为一项住房储备资金,能增强流动人口的住房支付能力,提高其定居城市的心理预期和信心;对于暂无购房能力的流动人口而言,保障性住房无疑为其获得栖息之所提供了成本更低的选择。

2.住房支付能力影响着流动人口的定居意愿。高房价同样意味着更多的就业机会、更高的收入和更好的公共服务,可以抵消其对定居意愿带来的部分负面影响。虽然房价与流动人口定居意愿的线性相关关系在实证研究中并未得到证实,但是研究发现两者间呈现倒“U”型相关关系,说明房价上升到达拐点前并未造成流动人口住房成本的显著提高,而超过临界值后高房价对流动人口的定居意愿呈现抑制作用。相对于房价,房价收入比和房租收入比是衡量住房成本更为客观的指标,目前房价收入比较高,已经开始抑制流动人口定居意愿,而房租收入比仍处在合理范围内。

3.住房与流动人口定居意愿的关系还受到城市规模、代际差异和户籍特征等调节变量的影响。研究显示,城市间存在着的较大差异以及流动人口内部存在的分化,使得住房特征对流动人口定居意愿的影响表现出不同。住房产权对一二线大城市、老一代流动人口和农村户籍流动人口的影响更为显著;而住房公积金对一二线大城市和非农村户籍流动人口影响更大,但是对不同代际流动人口的影响是否有差异并没有得到证实。因此各地方政府需要更有针对性地解决当地不同类型流动人口的住房问题,从而有效地引导人口流动。

(二)研究贡献与未来展望

本文首次将Meta分析方法引入流动人口定居意愿研究领域,相对于其他实证研究,更加系统地研究了住房特征与流动人口定居意愿的关系,在大样本下得到了更加全面可靠的结论,一定程度上消除了住房特征与流动人口定居意愿关系的长期争论。但是本文仍存在一定局限性:首先,只是搜索了关于住房与流动人口定居意愿的中英文文献,整体研究数量不多,可能会导致样本不够全面;其次,本文未能对住房产权、保障性住房、房价和住房收入比4个维度的调节效应进行分析,后续的研究将对此深入挖掘;第三,本研究仅考察了城市规模、代际差异和户籍特征三个因素对住房特征与流动人口定居意愿关系的调节效应,除此之外是否还存在其他潜在的调节变量,以及是否存在中介效应等都值得进一步探讨。