屏风的媒介物质性与空间关系塑造

彭雨玉 沈梦晨 华中科技大学新闻与信息传播学院

一、屏风的历史与物质性

“周公屏成王而及武王,履天子之籍,负扆而坐,诸侯趋走堂下”。这是出现在春秋战国时期的《荀子》儒效篇中记载的屏风最初的样貌,其中“扆”指的就是屏风,其最早出现在西周时期,主要用于挡风。但屏风本身并不是居家的必备品,其重要程度不比床、案、席。因此它的出现其实并不只是为了简单的阻绝空气,而是单独作为一种礼器用于皇族。它是作为一种贵族地位和身份的象征,传递着拥有者的一个特殊的等级和地位。

秦汉唐大一统时期之后,屏风的发展呈现以下几个样态:首先屏风的私人以及平民化属性显露,屏风开始服务于平民的日常生活。其次在形态、种类上更加丰富,屏风不同的放置位置产生的功效也不一样,如床塌屏、坐屏等。使用上也更为方便,变得可以折叠移动,再围着一片独立空间。最后是屏风的艺术观赏性显露,成为一种纯粹装饰的工艺品,文人在屏风上面雕刻作画题字,表现志趣,屏风的装饰性与美观性大大增强。

通过梳理屏风的历史发展脉络,可以初窥屏风的媒介属性。屏风自身既能够承载文化符号,又能从屏风上的图像文字等内容能够传递某种价值信息。不同时期屏风的摆放位置都体现着一定的等级秩序,甚至是风水规矩。另外其作为艺术品的艺术观赏性,也体现着屏风的“区分”作用。皮埃尔认为:“艺术和艺术消费预先倾向于满足一种使社会差别合法化的社会功能,无论人们愿不愿意,无论人们知不知道”。因此艺术的产生其实是服务于表现一个群体或个人和另一个群体或个人的不同,而且这种阶级化区别化的行为是合理的。

在此基础上,巫鸿提出了屏风尤其是画屏的“三位一体”的独特身份——既是构成建筑空间的家具类型,又是传统绘画的重要媒介素材,还是不同时代画家持续引用的一种特殊图像。作为三维空间,屏风可以用来区分建筑空间;作为二维平面,屏风可以用来绘制图画以及构建画面空间、提供视觉隐喻。这种“建筑形式”“绘画媒材”“图像符号”的三位一体,指涉了屏风作为图像载体和本身的双重身份。

但巫鸿等学者的视角仍然具有一些局限性。首先是对于空间之间的互动关系未有一个系统性的表述,其实作为媒介的屏风无论是其本身,还是对屏前屏后周遭的环境,抑或是对整个建筑空间,都有其独特的塑造关系。其次是并没有基于媒介物质性这一点上进行较为深刻的讨论,更多地采用建筑学和艺术学的视角。因此本文聚焦于空间与物质性两个方面结合前人研究对屏风的内涵进行扩展,探寻同为物质性的身体会与屏风产生怎样的关系并延伸屏风自身的含义,以及三种整体空间性的关系与思考。

二、屏风物质性溯源:人体延伸与需求形塑

屏风是一类非常特殊的媒材,它既兼顾家具的实用性,又与书法、绘画等元素结合具有媒介属性。麦克卢汉认为,媒介是身体的延伸,屏风在一定层面上同样是人身体的延伸,屏风的物质性发展与身体的需求是相辅相成的,主要表现在以下几个方面:身体的保护性需求、身体符号的象征性需求以及视觉的观赏需求。

(一)身体的保护性需求

古人出于对身体部位防寒保暖的需求,设立了不同形态的屏障,如枕障就是服务于头部保暖和卫生之器。除此之外,屏风的设立也是为了满足心理安全和庇护需求,坐障能够划分出一个较为私人的空间,个人可以在这个私人空间活动不被打扰,同时还能和其他人进行很好的沟通。可移动折叠的屏风可以用于室外,除开头部挡风的功能以外,更是提供身处室内的“安全感”,满足人的心理安全需求,但又不至于阻隔,仍然能够很好的和自然相处互动。

图1 (传)宋 佚名 槐荫消夏图

(二)身体符号的象征性需求

古人利用屏风来作为一种象征符号、化身甚至寄托。《礼记》中的《明堂位》对周代的朝廷礼仪空间进行了描述,周天子位于这个象征性政治空间的中心,以建筑学及绘画视角来看,周天子位于一个画面的视觉中心和建筑空间的核心位置,而屏风强化了这一焦点。屏风作为周天子身体的延伸,是另一个“我”、一张“面孔”,也是一种“灵魂存在”。即使本人不在场,屏风也能替代本人,具有一定的威慑力。屏风在这里充当了独立的权力象征和身体延伸的作用,对于营造空间、指示尊卑具有更为关键的意义,后世也常仿照此模式来设置空间。

随着屏风进入一般性社会生活和私家宅邸,这样的身份象征随着时代逐渐从政治规制下移到了日常生活的伦理规范,从国家权力符号内化为家庭权力符号。如《重屏会棋图》勾画了一个男性占主导地位的空间位置,重屏所描绘的情境中,男女性别之间的社会等级秩序显而易见。而此种观看领域中内涵社会实际存在的物化空间,依然透视出在古代社会地位中的性别差异,以及日常生活中的伦理礼仪规制。画屏的艺术空间只是对社会权力关系的修饰而已。

屏风的身体象征也体现在墓葬文化中。此时屏风作为明器已然脱离了其实用性,完全服务于象征符号,成了死者的身份象征和灵魂所在。屏风与屏风上的画作,寄托着死者个人生前的情操、趣味和死后的关怀。死者在肉身消亡之后,灵魂也能从实在的身躯中解脱出来,被引向屏风图像上所绘制的虚拟而美好的世界中。屏风还被利用于模仿生前的生活空间中布置,地上与地下世界具有相似的设计环境,屏风及其他石床、宝座、陶土等微型明器塑造了一个虚空和理想化场景,也是死者的附属物,目的是与死者遗体配合,布置为“真实现场”,使死者死后的亡灵生活也能与生前无二。

(三)视觉的观赏需求

屏风作为被观看的对象服务于眼睛的基本视觉需求和更高一层的赏美需求,屏与人身体关系被再造。越来越多以“观看”为目的的观赏性屏风被设计和制造出来,实用性让位于视觉感官。除此之外,人对屏风的观赏还对屏风灌注了教化功能,如宋代的山水画,倾向于表达个人精神,服务个人志趣意味,观看者与屏风使用者要在精神气质上契合才能理解屏风的内涵并升华,也就无形之中对观看者做出了要求,起到了规劝作用。素白屏在文人之间的利用同样能够体现此观点,素屏上古人可以在上面写字作画进行创作,也可以空起来,表达一种独特的志趣,而在文人们互动的时候,可以即兴对诗作画,体现了精神层次的交流。这种教化行为往往是含蓄的,无形的、潜移默化的。

三、屏风物质性对空间关系的再塑造

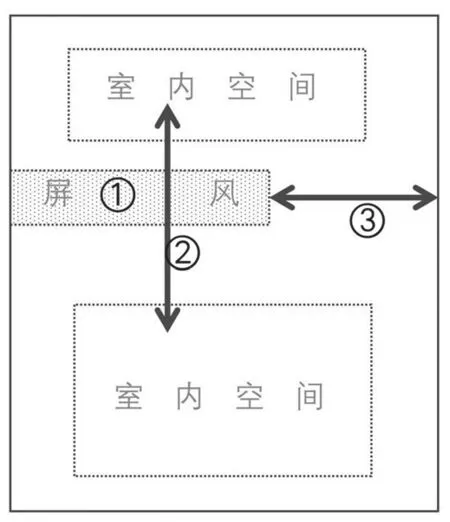

建筑物的物理屏障存在着双重功能,正如媒介研究者乔舒亚·梅洛维茨描述的:“任何一个场所,比如一个房间,都会通过墙、门及其方位对参与者进行某种形式的包容或排斥,以此表达特定的社会意义。”场所所包容和排斥的不仅是人,也包括社会过程、社会力量、生物和机器。可以说,屏风既创造空间,又是空间的产物;屏风既决定空间,也随空间而改变。屏风主要展露三组空间关系:表里空间关系、前后空间关系和整体局部空间关系。

图2 屏风的三种空间关系 作者绘

(一)屏风自身的表里空间关系

1.屏风的空间特性

屏风自身所代表的空间常常是镂空或者具有缝隙,因此它的空间是边界模糊的。与此同时,微型屏风的可折叠性使其出现在家中的场所是随机的,屏空间具有不确定性。巫鸿认为,屏风的“媒介特性”是空间性的,其正面和反面是不同的画空间,传统的媒介如手卷,简牍是时间性的,需要观者一手操纵,逐渐展开,而对于屏风的观看是需要在分隔的空间完成的,屏风正面和背面的空间或表达承前启后的联系关系,或表达对立的关系。

2.屏与画空间之屏中之画

屏风的空间特性并不是难以捉摸,屏上的画空间在延伸着屏空间的含义。屏中画塑造了一个不同于传统实际空间的虚拟空间样貌。这类型空间,在不同的应用情境中,充当着不同的空间作用,如明器屏风的画作就与现实屏风的画作有很大的区别。作为祭祀的明器,屏中画的空间往往描绘的是死者死后的极乐世界,或是与现实中相似的世界,死后能飞升进入,获得永生。而作为表达志趣的艺术品,屏风所塑造的空间又是表达作者本人所幻想的美好世界,屏风与空间的关系体现在屏风作为一种二维的图画能够体现三维的立体空间与多维的社会空间,小小的图画,能折射出不同时代不同民族的人文气息,也能寄托死者的生前情操、趣味和死后关怀。

3.屏与画空间之画中之屏

画里有屏风,画中屏风包含着另一幅画,空间之中又包含着另一种空间,从绘画方式来看,这是一种手法、视角上的不同,同时也包含着不同的空间意图,画中屏风除了分隔空间、突出画中人物、展现“窥探”等实际生活场景之外,还常常注入作者的主观意图,屏上的画面和屏外的图像之间继续产生互动,让原本单一的空间关系更为复杂,内涵也更为深刻,常表达祝福、歌颂之意。

《重屏会棋图》仍然是尤为经典的画中之屏的范例。画中内容展现的是屏风前进行下棋博弈的男性空间和屏风上画中展现的慵懒的卧室家内的女性空间,两个空间平行且对称。屏前屏上的男性形象要么是竞争性的,要么是被服侍的,而女性则基本以侍女的形象出现。周文矩通过将屏风前的厅堂描绘成男主人社会活动的场所,外部空间被赋予男性公共形象与社会职责的意义。与之相对,内部女性所处的空间表现为图画的幻象。画屏外和画屏内的画中画空间,构造出了一个“按等级安排的信息与情境组成的系统”,把性别空间转化为等级化的社会空间。暂且不谈后世所理解的社会关系的范畴,重屏就是双重理想的文人生活,相互叠加,相互映衬,相互说明,为观画的人带来现实与虚幻边界模糊的奇特体验。

图3 (传)五代 周文矩 重屏会棋图

(二)屏风与屏前屏后同一内部空间的两个区域的关系

屏风作为空间区隔的同时又不完全阻断空间的连接,这种“隔而不断”和可移动性形成屏风前后两个空间的模糊性。比如比较常见的家具类屏风:座屏式屏风与连屏式屏风,在建筑内部都作为“隔断”使用。但因为这两类屏风可按照个人需求灵活移动,不太受其他空间约束,在方便使用的同时,模糊了以“间”为单位的空间建构原则。

屏风给空间带来亦内亦外、亦实亦虚的特征,使得现实世界中,空间特征差异的中间过渡中存在“含混性”和“不确切性”。这种空间的“模糊性”主要体现在几个方面:第一种是屏风特质的“模糊”,屏风本身具有一种“残缺”的特质,它们的“面”通常是不完整的,有缝隙洞口的,表现出“漏”的状态。因此屏风的放置,并不是绝对意义上的封闭或者敞开。第二种是对屏后空间的“模糊”,屏风虽然隔而不断,但总是在展露和遮蔽一些空间。屏风前方是主要的、公开的和正式的空间;而背后则是次要的,隐藏的和非正式的空间。通常屏前的空间是对世人敞开的,观者对于屏前整个空间可以一览无余,但屏后则是对空间的一种隐蔽,这就赋予了屏前屏后两个空间不同的意义,养心殿屏风的摆放是为了隐蔽皇帝休息之处,而垂帘听政里的屏风则是为了隐蔽皇后或妃子的权力,明面上皇后或者妃子是不允许参政议政的,但是有了这个隔断物,就展现了干涉政治的一种隐蔽性与名义上的正当性。第三种是对于空间界定的“模糊”,一间居室能根据屏风的摆放进行不同功能区域的组合,甚至在室外也能够摆放屏风,进行空间规划与区隔,空间是不断流变的,不明确和主观的。

屏风所赋予的屏前屏后两个空间暧昧的关系,在区隔不同空间的同时也让两个空间产生联系。在建筑领域,屏风的设置能够增强房屋的纵深感,让空间更为立体、深邃、也更有层次。当具体的人从屏前走向屏后,拉长了由外向内的路径和时间,这是一种空间层次的体验。而在时间性的叙事写作中,主角们在屏风周围进行环绕还能够形成故事的空间张力,当人物“转过”或“绕过”屏风时,产生故事的曲折。另外还有一种非常独特的空间连接关系,那就是窥视,窥视是带有人主观目的性的连接行为,让两个空间的人与物产生了联系。

(三)屏风与整体建筑、建筑外空间的关系

屏风除了对于屏前屏后空间的间隔和联系,还与整个建筑空间以至建筑外产生联系。

1.借景为画

屏风的摆放与设计与整个建筑物相配合,相映成趣。在明清时期,山水屏风不再强调屏风上的画是如何引人入胜,而是开始着重如何与室内室外空间产生呼应和趣味,借景为画,利用视觉观感把景融入屏风的“画”中,无景可借时甚至造景。屏风服务于居家空间这个整体,而不是单独存在。观者可以透过屏风看到更深层次的景,屏风成了观者视线的前景,让空间立面层次有更加多样的装饰性。

2.延伸想象

屏风作为物质性的形体,还有可以观看的一面,是诱发想象的道具之一。屏中的画与整个实体建筑环境相互配合,虚实相生,完成了空间的层次和延伸,不仅让画更有深度感,还给整个建筑环境注入意义,让观看者在有限的室内进行无限的想象。

陕西韩城新区宋代壁画墓中的墓主人形象画中,整体来看,从墓主人、屏风、屏风之后的墙面形成了以屏风为中心的空间层次,并统一在屏风尺度下。二维的壁画造成比实际墓室宽广的三维效果空间。尤其是屏风旁的女仆男仆从屏后走出,暗示被遮蔽的后方有更多空间。诱发了观者对整个墓室空间的想象,这样的想象也同样能见于室内陈设之中。

图4 陕西韩城新城区宋代壁画墓 北壁壁画

屏风的象征性、场所性、聚焦性等物质和精神的双重属性,其实都源于屏风其本身空间的“模糊性”,这种模糊性衍生出空间关系的一对矛盾:可连接性与不可连接性。屏风是不可连接的,是断绝连接的,屏风起到了对屏风后行为以及空间信息的遮蔽作用,屏风在诞生之初就强调阻隔的意义,将完整的空间分割成不同的几个空间,而且是主观上的空间分离。但与此同时,它又具有可连接性。屏风代表的空间没有明确的界限,屏风其实是相对意义上的隔断,相较于墙这类型的强目的性阻断,屏风映照着人们阻隔空间主观意志的弱目的性,因此不同空间之间才可以相互渗透、甚至相互对话。

建筑学家谷崎润一郎认为:“美不存在于物体之中,而存在于物与物产生的荫翳的波纹和明暗之中。”由屏风所界定的“屏空间”在空间营造中最大的优势在于它对“度”的把握,在虚与实之间的矛盾中恰当的引导着人感知生活,这也是屏风作为媒介的魅力之所在。