地理核心素养视域下 “大单元教学”的路径探析

摘 要:本文阐述了“大单元教学”在培养学生学科核心素养方面的优势,并尝试从优化教学目标、优化教学内容、构建深度学习课堂、深化教育主题四个方面探索实施“大单元教学”的路径,让学生在体验中学习、在合作中交流、在探究中思考,潜移默化地渗透对“地理实践力”“综合思维”和“区域认知”能力的培养,生成“人地协调”发展观念。

关键词:大单元教学;地理核心素养;深度学习;课程思政

中圖分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2022)02-0008-040

《普通高中地理课程标准(2017年版)》提出“学科核心素养”,这是追求学科育人价值的集中体现。地理核心素养是学生通过学习逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。笔者发现,教师教学中往往只注重节内的微观知识联系,忽略节与节之间的宏观知识联系,使得学生习得的知识存在“碎片化”的弊端。针对这一问题,笔者将大单元教学引入“区域发展战略”教学中,以期通过调整教学内容、拓宽教学环境、改变教学模式等方式,引导学生自主探究和思维碰撞,更加透彻地了解我国社会经济活动的时空发展特点,构建绿色发展、共同发展、协调发展的观念。

一、 “大单元教学”在培养学生学科核心素养方面的优势

“大单元教学”是落实地理核心素养的重要教学策略。笔者认为,“大单元教学”是以一个结构化主题情境贯穿整个单元的教学,根据学科特征和学生认知特点将单元教学目标重新组合,形成若干教学目标清晰、教学内容符合学情、教学方法多样的教学单元。[1]因此,“大单元教学”在培养学生学科核心素养方面优势明显。

1.思维的连续性、综合性

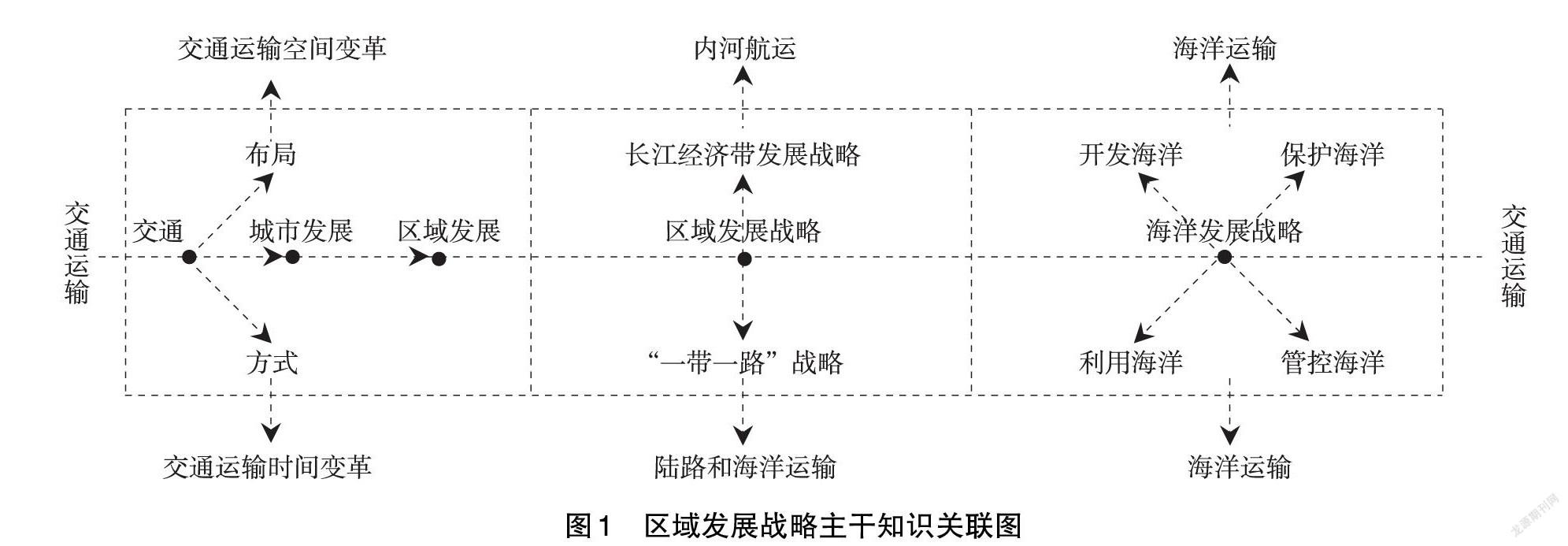

“大单元教学”关注单元与节之间的逻辑思维联系,强调节与节之间的主线联系(图1)。“区域发展战略”单元教学可以通过一条“交通运输”主线贯穿,区域发展离不开交通运输的发展,而交通运输发展又促进了区域发展,使学生在节与节之间的学习思维保持连续性,更深刻地理解交通运输与区域发展的联系。交通运输是区域发展的基础,五种运输方式中水运和铁路对区域发展影响最为显著。湘教版教材以水运和铁路两种运输方式为主题的情境素材,阐述了交通运输对城市和区域发展的影响。我国区域发展是由点到线的空间布局,大多沿铁路、河流布局(而交通运输的发展变化是推动区域发展的重要保证)。这样学生容易从多要素视角综合地分析长江经济带形成“一轴、两翼、三极、多点”空间开发格局的原因。

2.认知的结构性、系统性

“大单元教学”对单元教学内容进行增减,有利于学生对单元的知识网络进行构建,增强认知的结构性、系统性。从学生认知的角度讲,本单元教学内容可以增加五种交通运输方式的比较,学生形成的知识结构就更加完整。学生更容易理解“铁路”和“水运”两种运输方式对区域经济发展影响较大的原因,也为学生后续学习区域经济发展战略作了铺垫。笔者认为第三节课中“京津冀协同发展战略”这部分内容可以作为课外案例素材,增加人教版和鲁教版本教材中“一带一路”的教学内容,铁路运输的发展促进了“陆上丝绸之路”的发展,而海洋运输的发展也带动了“海上丝绸之路”的发展, “海上丝绸之路”重点发展方向是从我国沿海港口到太平洋、印度洋、北冰洋。串联东盟、南亚、西亚、北非、大洋洲、欧洲等各大经济板块,发展面向海洋的战略合作经济带,这样顺利过渡到下一节课的学习,使学生系统的认识“区域发展战略”的知识体系。

3.实践力的发展性、深入性

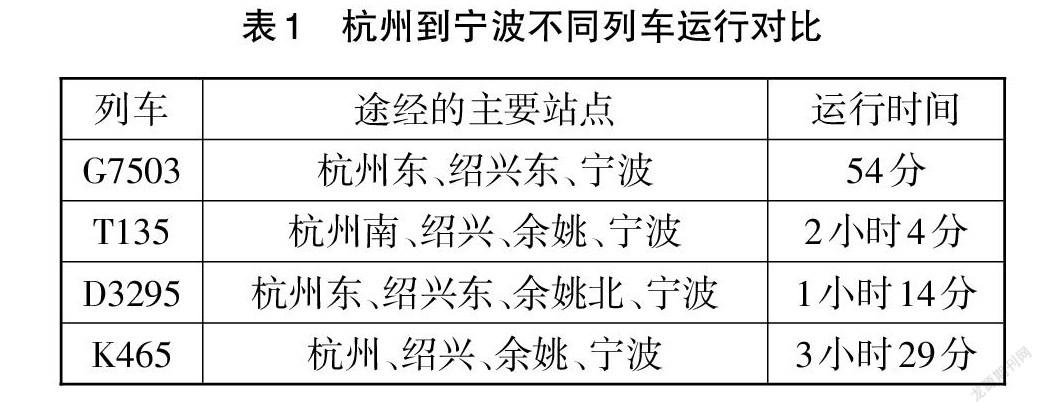

苏霍姆林斯基说“没有活动就没有教育”。学生活动是建立在学生已有经验基础之上的,学生通过地理活动获得地理知识对其自身的发展具有重要意义,学生通过观察、参与、动手操作等亲身体验活动而获得地理知识。如第一节中的“交通运输方式和布局”,最好采用调查类的地理实践探究课题来完成教学,其主题设计可为“高铁改变了我们的生活”。学生通过收集一系列案例素材(表1),认识到随着科学技术的发展,交通运输速度不断提高。在表1中杭州到宁波的铁路运输从快速列车到特快列车再到动车最后到高铁的变化,列车运行速度不断提高。杭州到宁波乘坐K465大约需要3小时29分钟,而乘坐G7503仅需要54分钟,从杭州到宁波越来越方便快捷,高铁正悄悄地改变我们的生活。学生收集的情境素材所呈现的地理现象是立足于学生生活情境,学生能够直接感知,深入理解主题内容。再如,第二节“区域发展战略”,笔者设计的地理实践探究课题延续铁路的主题:“中欧国际铁路大通道”。设计以下题目:①圣诞节来自遥远东方的“圣诞礼物”,经“中欧国际铁路大通道”,最终到达了哪些国家和城市;②圣诞节“中欧国际大通道”大量输出“圣诞礼物”,对我国西部地区带来了哪些影响;③圣诞节“中欧国际大通道”输出“圣诞礼物”的地理背景。学生成果展示要求:各组同学认真聆听其他小组的汇报情况,并提出质疑;汇报小组在陈述自己的汇报时,要将相关的地图、文字等融入到地理知识中,提升地理实践力。

[列车 途经的主要站点 运行时间 G7503 杭州东、绍兴东、宁波 54分 T135 杭州南、绍兴、余姚、宁波 2小时4分 D3295 杭州东、绍兴东、余姚北、宁波 1小时14分 K465 杭州、绍兴、余姚、宁波 3小时29分 ][表1 杭州到宁波不同列车运行对比]

4.人地观念的和谐性、可持续性

人地关系是人类与自然地理环境的关系,它是客观存在的。自然地理环境是人类生存的基础,人类在发展经济的同时也要重视与自然地理环境的协调,人地关系才能和谐、持续发展。人地关系问题是一个时空发展的复杂问题,人口、资源、环境和发展随着社会的发展而不断变化,而地理教材的内容更新又受时间限制,因此大单元教学整合单元教学内容,选取更典型的情景素材,有利于培养学生人地和谐发展、可持续发展的观念。本单元的教学以交通运输方式和空间布局的变化对城市经济和区域可持续发展的影响,来展现人类对自然地理环境改造能力在不断加深,人类利用自然资源、保护自然地理环境的意识在不断增强,人地关系更和谐,区域经济发展更健康。如第二节我国区域发展战略选取“长江经济带”和“一带一路”真实情境素材,通过对区域发展背景、区域发展优劣势和区域可持续发展战略的分析,既体现了人对地的影响、地对人的影响,也体现了人地和谐的区域可持续性发展理念,有利于学生从宏观上理解国家发展战略的地理背景。

二、“区域发展战略”教学中实施“大单元教学”的路径

根据国家发展的需要以及社会的需求,将一些主题教育融入地理课程具有重要的现实意义,如国家发展战略和海洋教育等。“区域发展战略”体现了国家社会经济活动与地理环境的关系,本节内容旨在帮助学生理解经济活动现象和过程背后的地理原理,并让学生树立可持续发展和人地协调观念。

1.以“标”为基础,优化教学目标

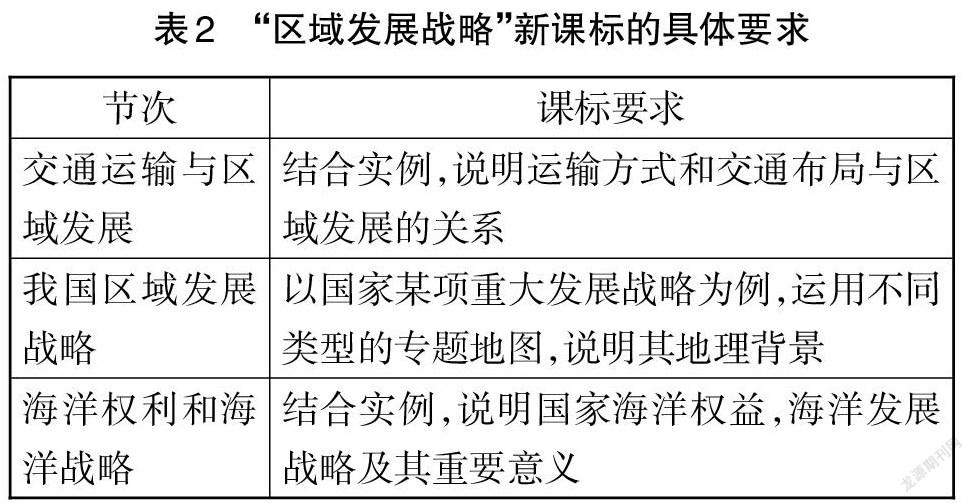

從宏观角度看,本单元的教学目标是了解我国区域发展战略及实施的地理背景。区域发展战略具体地分为陆地发展战略和海洋发展战略。表2为“区域发展战略”新课标的具体要求,从中可以看出本单元知识面宽但难度小,教师应关注学生学习体验,改进学生学习方式,强调落实地理实践力。本单元可以选择真实生活情境素材作为案例材料,以交通运输为纽带,详细地分析我国陆地和海洋发展战略的地理背景,从某种程度上培养学生的领土意识、主权意识,也从宏观上了解我国区域发展战略的意义,培养学生关心国家建设的习惯。

[表2 “区域发展战略”新课标的具体要求][节次 课标要求 交通运输与区域发展 结合实例,说明运输方式和交通布局与区域发展的关系 我国区域发展战略 以国家某项重大发展战略为例,运用不同类型的专题地图,说明其地理背景 海洋权利和海洋战略 结合实例,说明国家海洋权益,海洋发展战略及其重要意义 ]

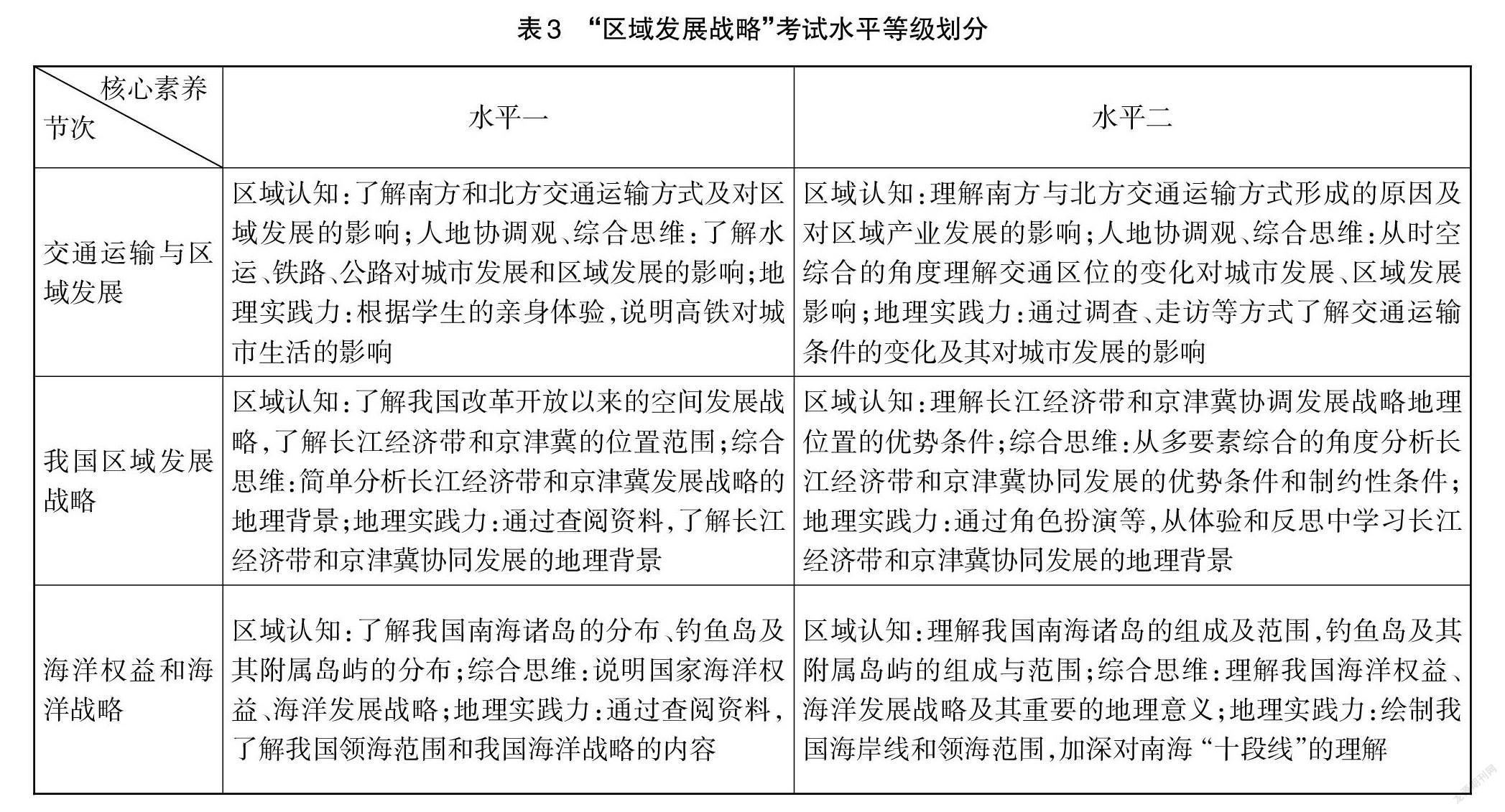

国家考试中心从顶层设计回答了高考“为什么考”“考什么”“怎么考”的问题,发布了“一体四层四翼”的高考评价体系,对2017年和今后几年高考的考查目标、考查要求进行了详细阐释。笔者根据《普通高中地理新课程标准(2017年版)》和学生的实际情况,对“区域发展战略”单元的教学内容进行水平等级划分(表3),明确了学业水平考试和高考的内容范围及能力要求,以期更有效地指导教学。

2.落实“课程思政”教育,优化教学内容

党的十八大以来,党中央将做好高校思想政治工作摆在教育发展的突出位置上,习近平总书记强调高校要“不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养,让学生成为德才兼备、全面发展的人才”[2],为新时代学校思想政治教育发展指明了方向,不仅高等教育领域要强调课程思政,中学作为完成立德树人根本任务的重要一环,也应积极探索思政教育与学科教学融合的途径与方法。[3]

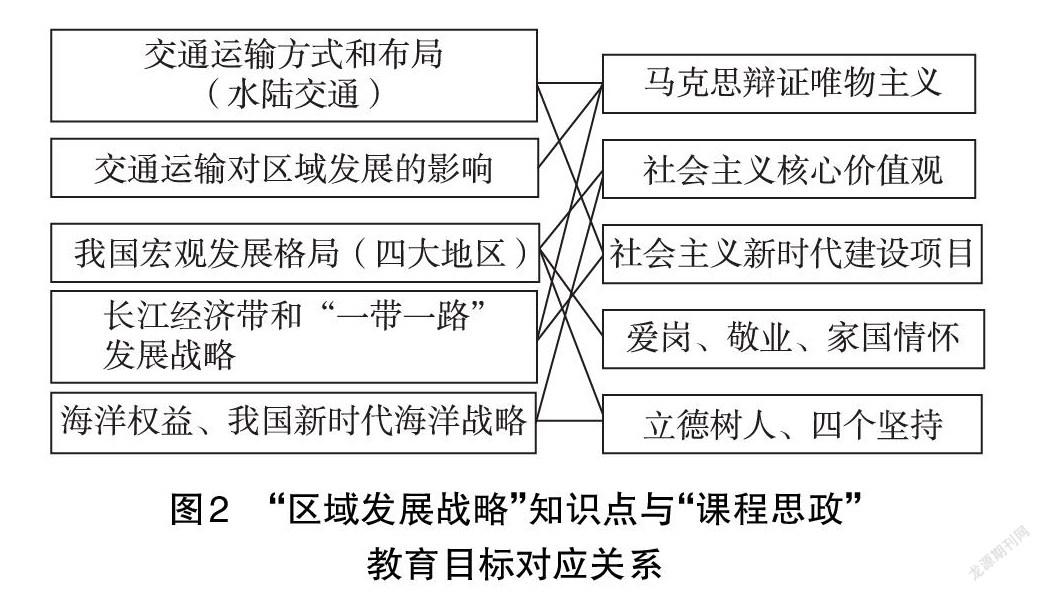

高中地理教学融入“课程思政”教育是时代要求。地理教师在教学过程中缺乏思政教育主动性,以及挖掘地理教材思政教育内容的意识不强,导致课堂教学中强调知识落实,而忽视课程思政教育。本单元教学内容是落实课程思政教育的重要载体,深入挖掘各知识点与思政教育的融合点,使学生理解新时代中国特色的发展战略,培养公民素养,巩固爱祖国、爱人民、爱共产党的信念。本单元中的“长江经济带发展战略”“京津冀协调发展战略”等教学内容,正是落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出的“国家发展战略”观念的重要素材,而且海洋权益和我国新时期海洋发展战略也是开展课程思政教育最好的素材[4](图2)。

3.创设“问题情境”,构建深度学习课堂

构建深度学习的地理课堂,有助于学生在地理课堂中的“思维力”的生长。高级认知的发展是建立在初级认知基础之上的,教师设计情境问题应该根据学生的认知能力不同,设置不同梯度的问题,安排学生通过独立思考、辩论、抢答、小组讨论等方式完成问题探究,进而巧妙地、不漏痕迹地将学生的思维引向深入,引导学生的认知思维由初级向高级转变。如第二节“长江经济带发展战略”,补充情境素材。

材料一:湖州市是习近平总书记“两山”重要思想的诞生地。境内自然条件优越,资源丰富、种类齐全,交通便捷,工业基础雄厚,城市密集,市场广阔。内河航道密布,港口岸线资源丰富。2020年湖州港集装箱吞吐量稳步领跑浙江省内河航运。

材料二:长三角城市、交通图(图略)。

材料三:湖州市自然资源分布图和气候资料柱状图(图略)。

(1)分析湖州市经济发展的优势条件。

(2)议一议,影响湖州市经济发展的制约性因素有哪些?

此情景素材设计成两个问题,区分层次,实现学生学习层次的进阶,第(1)题思维能要求低一级,第(2)题思维能力要求高一级,培养学生分析问题、解决问题的能力。选择学生身边的问题情境,以点带面,以小见大。用“湖州经济发展”替代“长江经济带发展”,推动学生更有针对性地分析问题,从而更容易理解有关的知识点。这两个问题情境的设计做到了知识和情感的结合,实现知识的迁移应用,发展学生的批判思维。

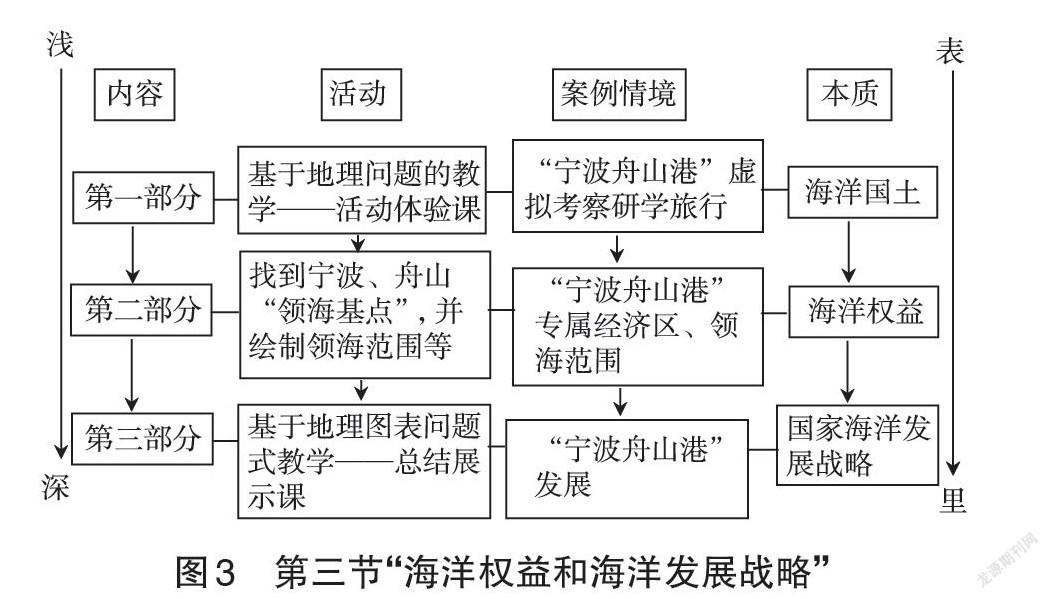

4.精选“真实情境”案例,深化教育主题

情境的设计最终要回归生活,体现“学习对生活有用的地理”理念。根据教学任务的要求,教师可以选择经过处理的简单的真实情境或者复杂的真实情境,组织学生进行小组合作探究等课堂活动。如第三节“海洋权益与海洋发展战略”,可将“海上丝绸之路起点”的宁波港作为情境素材,首先让学生自主设计“宁波舟山港”研学旅行路线,说明我国海洋国土的构成;接着让学生小组合作找到宁波和舟山的领海基点“海礁、东南礁、两兄弟屿、渔山列岛”,在地图上画出宁波和舟山的领海范围,进而画出我国的领海范围;最后,教师展示“宁波舟山港”进出口货物的种类和数量等图表数据,学生分组讨论宁波舟山港今后的发展方向[5](图3)。本节课采用“一境到底”的课堂教学设计,将课堂内容纳入一个真实的情境主题中。本节课教学内容以“宁波舟山港”为情境主题展开,同时在问题设置时又按照深度学习的认知规律和地理学科的学科逻辑来安排,这样既能够保证教学的流畅性和完整性,又能深化学生对海洋权益和海洋发展战略的理解。整节课让学生在体验中学习、在合作中交流、在探究中思考,实现对“地理实践力”“综合思维”和“区域认知”能力的培养,建构“人地协调”发展的观念,最终实现提升学生地理核心素养的课程目标。▲

参考文献:

[1] 尹志和.传承“红色精神”,探析“大单元教学”——以“中国区域地理”教学为例[J].教学月刊·中学版(教学参考),2021(6):18-21.

[2] 习近平.习近平谈治国理政(第二卷)[M]. 北京:外文出版社,2017.

[3] 王哲呈,方琦,顾明松.课程思政在地理教学中的实践与反思——以制度自信与地理教学融合为例[J].地理教育,2021(5):51.

[4] 颜梅春.人文地理学课程融入思政教育探索 [J]. 大学教育,2020(7):99.

[5] 李雪.基于问题式教学的高中海洋教学研究[D].天津:天津师范大学,2020.