功能性电刺激与踝足矫形器治疗脑卒中后足下垂效果比较的Meta分析

张晓雪 樊虹玉 王金芝 窦娜

华北理工大学护理与康复学院 河北唐山 063210

脑卒中后足下垂的发生率为30%[1],导致患者步速降低、耐力下降,严重限制患者的活动范围,增加跌倒风险[1]。目前临床治疗中多采用功能性电刺激(Functional electrical stimulation,FES)、踝足矫形器(Ankle-foot orthosis,AFO)、肌内效贴、针灸、镜像疗法、运动想象疗法等[2],研究证实FES和AFO均能显著改善脑卒中足下垂患者的步速[3-4]。FES通过刺激足背屈肌和外翻肌,以确保步行摆动阶段的足背屈[5-6],AFO使踝关节在步行时保持在合理位置[7]。但有关FES与AFO疗效对比的报道还比较少,因此,本研究针对二者对步行功能的干预效果进行Meta分析,为脑卒中后足下垂治疗提供可靠的循证医学证据。

1 资料与方法

1.1检索方法 检索PubMed、Web of Science、The Cochrane Library、Embase、中国知网等数据库,英文检索词包括stroke、peroneal neuropathies、functional electrical stimulation,中文检索词包括脑卒中、足下垂、电刺激治疗、FES。采用主题词与自由词同时检索。检索截止日期为2021年1月,共检索到3095篇。

1.2文献纳入标准

1.2.1研究设计 随机对照试验(RCT)

1.2.2研究对象 纳入标准:①经CT或MRI确诊为脑卒中;②存在单侧足下垂且为脑卒中导致;③年龄≥18周。排除标准:①严重的急慢性疾患如失代偿性心力衰竭、癫痫等;②安装有心脏起搏器;③患有严重精神疾患;④训练期间注射肉毒素者;④不能合作者。

1.2.3干预措施 试验组:功能性电刺激。对照组:踝足矫形器。两组可以合并其他常规训练,如步行训练等。

1.2.4结局指标 主要结局指标为10m步行速度测试(10MWT),单位为m/s。次要结局指标为Holden步行功能分级(FAC)、6min步行速度测试(6MWT)。

1.3文献排除标准 重复发表、质量差、不包含10MWT结局指标的文献。

1.4资料提取 由两位研究者按照纳入和排除标准独立筛选文献,用事先设计的资料提取表提取信息,内容包括:第一作者、发表年份、样本量、患者一般资料、干预时间、结局指标等。如意见不一致,交由第三人判定。如研究报告的资料不全,则进一步与作者联系获取,若最终未获得相关数据,则剔除该项研究。

1.5方法学质量评价 使用PEDro评分(从物理疗法证据数据库(www.pedro.org.au)提取)来评估纳入试验的质量。PEDro评分表是由11个项目组成的量表,旨在对随机试验的方法学质量(内部有效性和统计信息)进行评级。除第1题外,每一项都占总分的1分(范围0~10分)。由两位评价者独立进行方法学质量评价,如意见不一致,交由第三人判定。

1.6统计学方法 采用RevMan 5.3软件对提取的数据进行合并和分析。各研究间的异质性采用I2检验,I2≤50%、P>0.1为各研究间不存在异质性,采用固定效应模型进行分析;I2> 50%、P≤0.1为各研究间存在异质性,采用随机效应模型进行分析,并分析异质性来源,对可能导致异质性的因素进行分析。本研究仅涉及计量资料,采用均数差(mean difference, MD)和95%CI进行估计。对于不能合并的数据,采用描述性分析。

2 结果

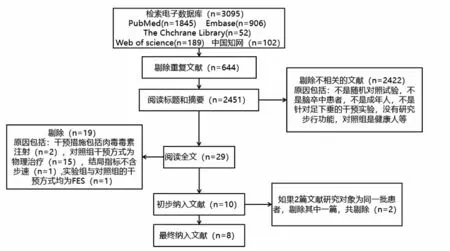

2.1文献检索结果 文献筛选流程见图1。最终8篇文献纳入Meta分析,其中英文7篇,中文1篇,共855例患者[8-15],见表1。

图1 文献筛选流程

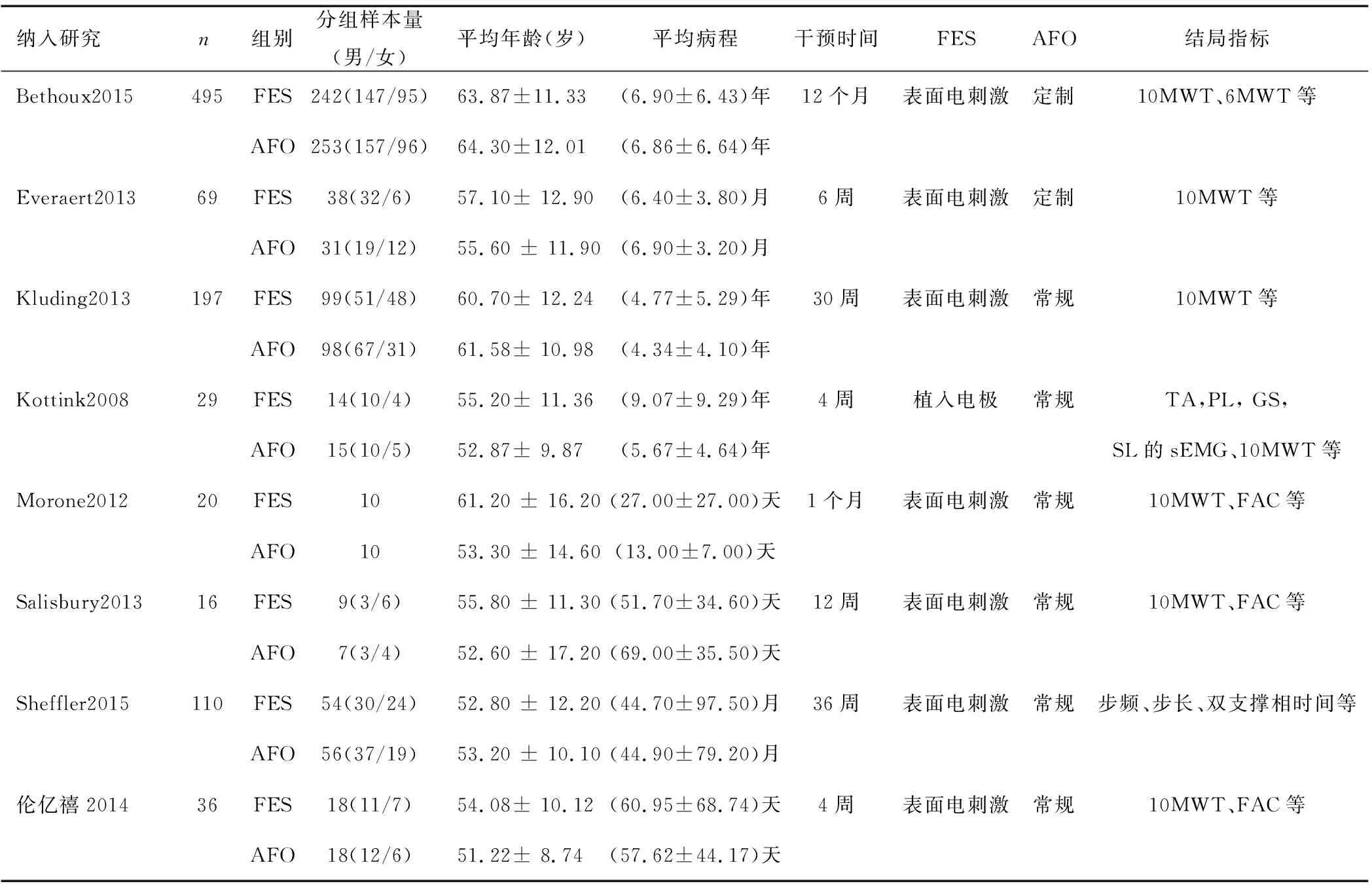

表1 纳入文献的基本信息

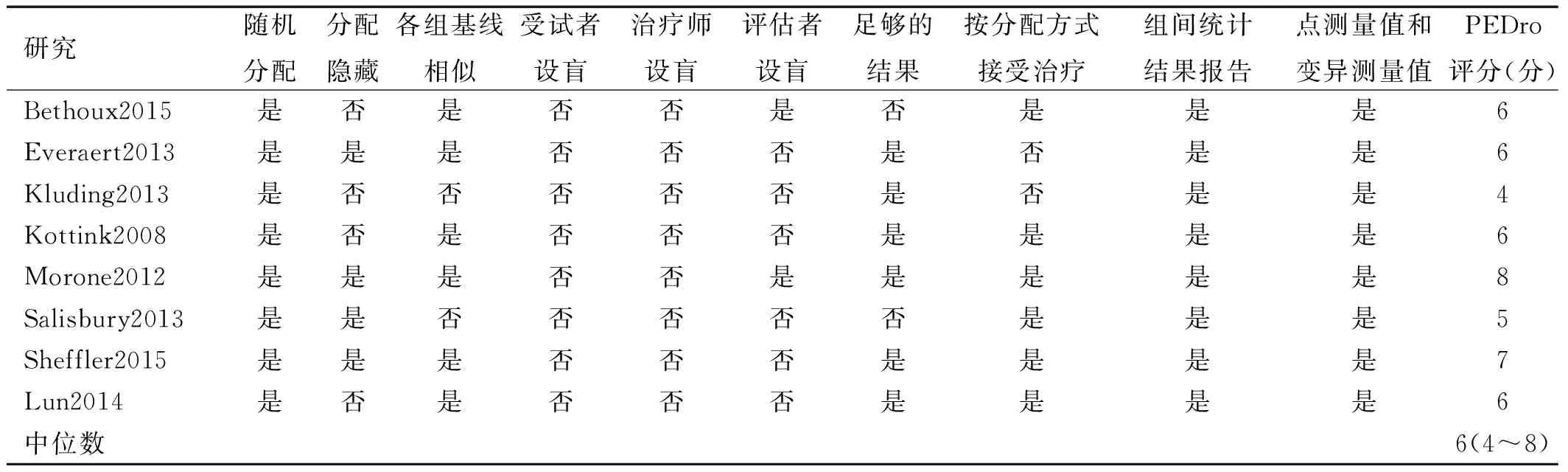

2.2文献一般特征及质量评价 8项纳入试验的平均PEDro评分为6(4~8)分。6项试验(75%)为中高质量,PEDro评分≥6分。所有试验都对参与者进行了随机分配,并报告了组间统计结果、点测量值和变异测量值。基线相似的实验(75%),脱落率不到15%,大多数实验都按分配方式接受了治疗(75%)。只有50%的实验进行了分配隐藏。大多数试验没有对评估者使用盲法(75%)。所有试验均未对受试者或治疗师使用盲法。见表2。

表2 纳入文献的方法学质量评价

2.3Meta分析结果

2.3.110MWT

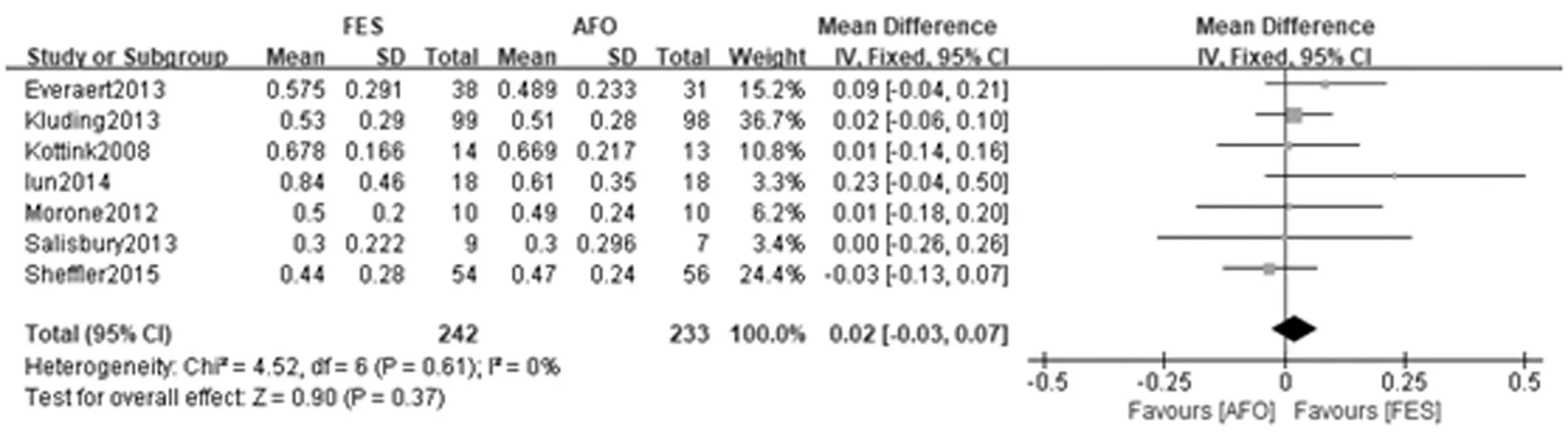

2.3.1.1最终结果 8项RCT均对步行速度进行了测量,其中1项研究对步行速度的测定量表描述不清;其余7项研究在结局测量时使用了10MWT,其数据可合并。7项研究结果间无异质性(P=0.61,I2=0%),采用固定效应模型进行Meta分析,结果显示FES与AFO在步行速度改善方面效果接近,两组差异无统计学意义[MD=0.02,95%CI(-0.03,0.07),P=0.37]。见图2。

图2 7项对照研究10MWT最终结果森林图

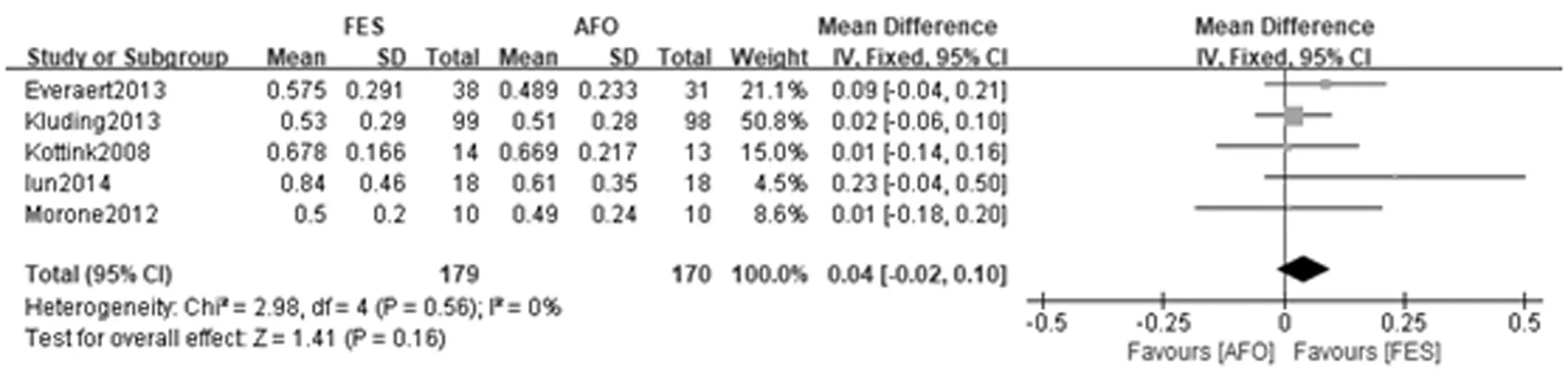

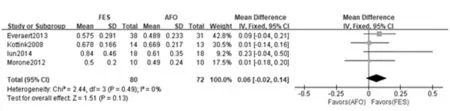

2.3.1.2精确结果 由于Salisbury等[13]的数据是由中位数与四分位数间距计算得出,Sheffler等[14]的研究中AFO组中包括没有用任何设备的8例,可能影响Meta分析结果的准确性,将其去除,对剩余5项研究进行亚组分析。结果显示5项研究结果间无异质性(P=0.56,I2=0%);采用固定效应模型进行Meta分析,结果显示 FES与AFO在步行速度改善方面效果接近,两组差异无统计学意义[MD=0.04,95%CI(-0.02,0.10),P=0.16]。其中4项研究的干预时间为4~6周,进一步进行亚组分析结果显示,该4项研究结果间无异质性(P=0.49, I2=0%), 采用固定效应模型进行Meta分析,结果显示FES与AFO在步行速度改善方面效果接近,两组差异无统计学意义[MD=0.06,95%CI(-0.02,0.14),P=0.13]。见图3、图4。

图3 5项研究亚组分析10MWT精确结果森林图

图4 4项研究干预4~6周亚组分析10MWT森林图

2.3.2FAC评分 有3项研究评估了FAC,由于其中2项研究的结果均用中位数和四分位数间距表示,不能进行合并,所以进行描述性分析。在Morone等的研究[12]中,FES组与AFO组相比,FAC差异具有统计学意义,FES组步行功能高于AFO组。Salisbury等[13]对FAC的研究结果则显示FES组与AFO组相比,差异无统计学意义。伦亿禧等[15]的研究中,FES组与AFO组相比,差异具有统计学意义,FES组步行功能提高程度高于AFO组。

2.3.36MWT 只有Bethoux等[8]的研究评估了6MWT。研究显示FES组和AFO组相比,差异无统计学意义,两组步行耐力无差别,但是FES组比AFO组干预前后步行距离的增加多11.3m,提示在步行耐力的提升方面,FES组远期效应可能优于AFO组。

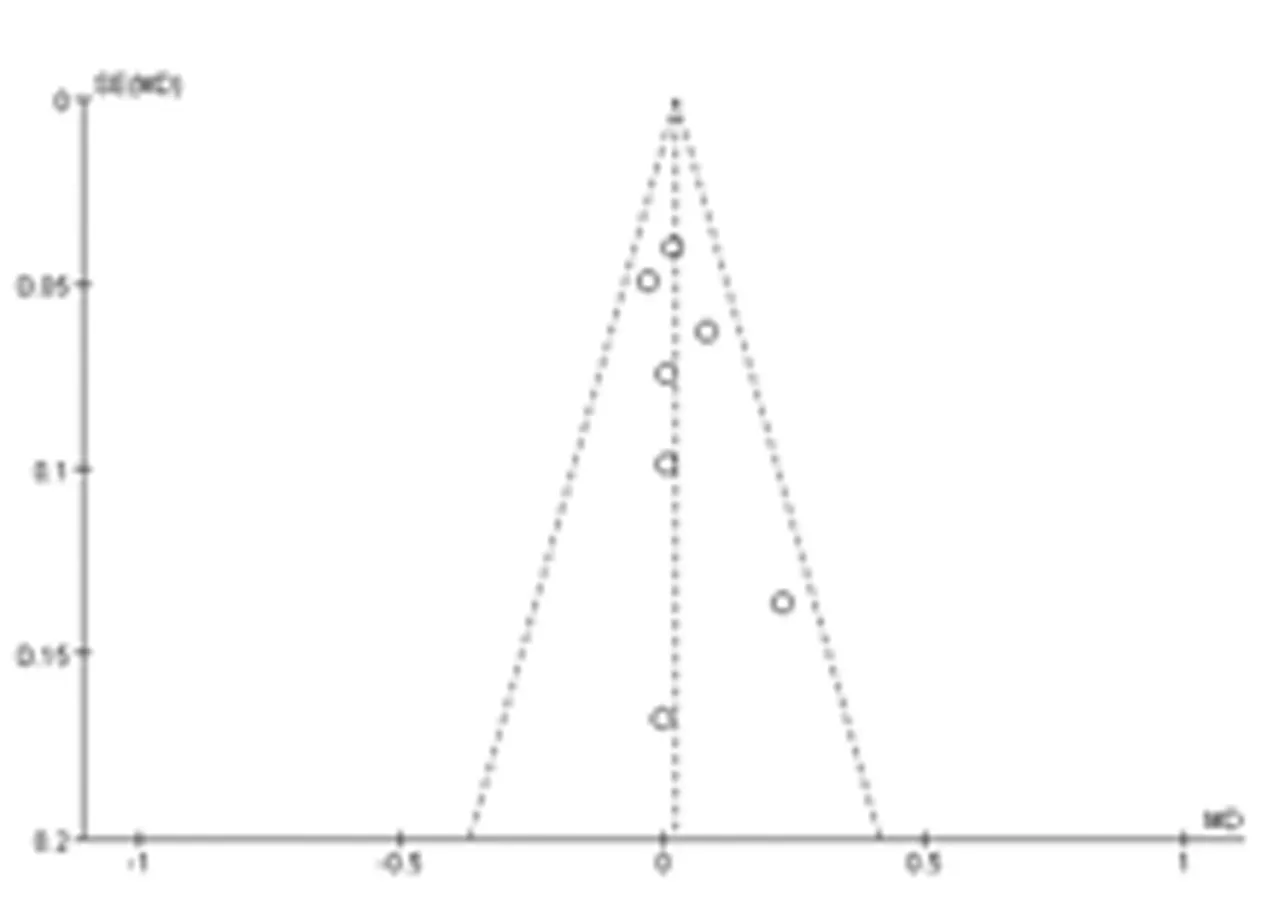

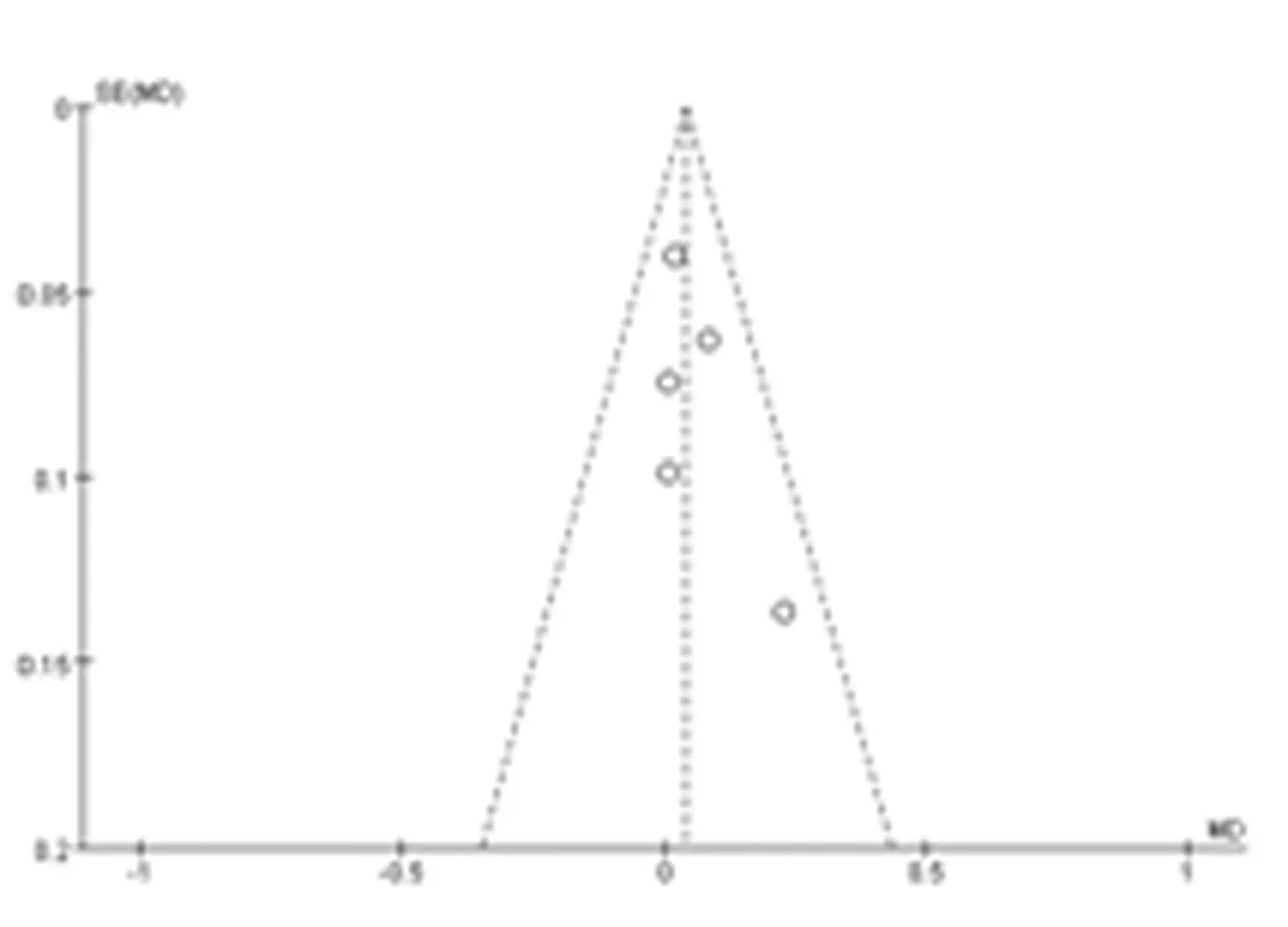

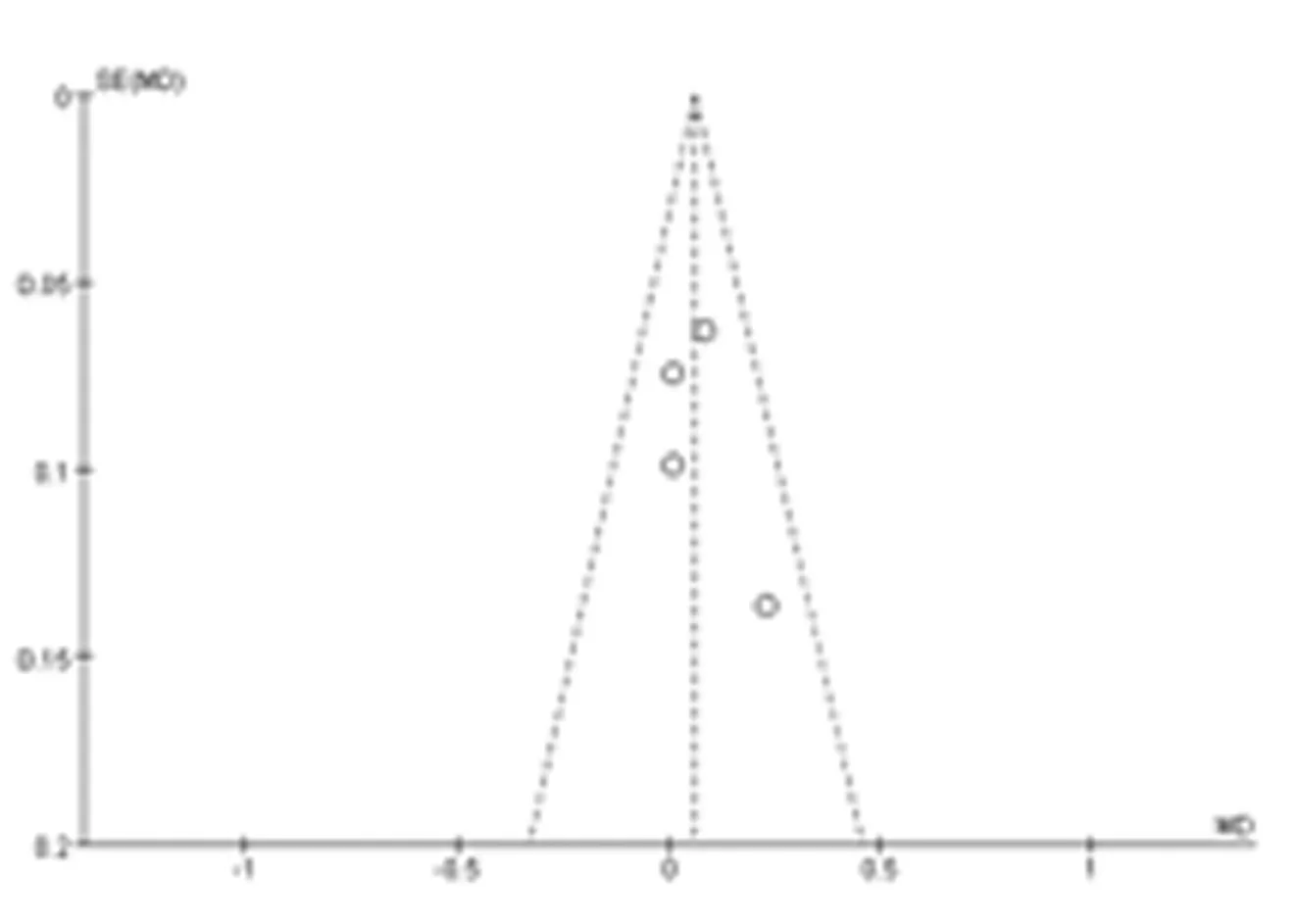

2.4发表偏倚 对可以合并的包含10MWT结果的7项研究进行漏斗图分析,去除Salisbury等[13]、Sheffler等[14]的研究对剩余5项研究进行亚组分析,进一步对4项干预4~6周的研究进行亚组分析,漏斗图均未呈现出明显不对称,无明显发表偏倚。见图5、图6、图7。

图5 7项研究10MWT最终结果漏斗图

图6 5项研究精确结果亚组分析10MWT漏斗图

图7 4项研究干预4~6周亚组分析10MWT漏斗图

3 讨论

本次Meta分析结果显示,FES和AFO在步行速度改善方面效果基本一致,而步行功能及步行耐力方面,FES可能优于AFO,还需进一步进行长期干预或随访观察比较两者的远期疗效。

FES和AFO对脑卒中后足下垂步行速度改善效果基本一致。一种可能的解释是:使用任何一种设备矫正足下垂都可以增加行走时间,从而促进特定任务的重复练习,被认为是练习导致的功能提高[16]。另一种解释则是:FES和AFO通过各自不同的作用机制,对步行功能提高达到了相似的效果。FES将随意肌的运动与下层运动神经元刺激相结合,增加许多可能的神经肌肉可塑性机制,包括反复肌肉收缩导致氧化能力增强、肌肉水平的微血管数量增加和纤维类型改变、顺行/逆行冲动在前角汇聚,导致脊髓水平的突触传递功能加强以及大脑皮质的功能重组;最终使踝关节背屈/外翻的肌力增强,从而影响步行效果[17-19]。AFO对足下垂步行功能的提高则主要是通过本体感觉发挥作用,AFO对患者踝、足部的机械性刺激,增加了足底皮肤的触觉和踝、足关节的位置觉、运动觉、压力觉等本体感觉敏感性,其中足底皮肤触觉及踝、足压觉感受器向大脑传递体重分布和身体重心的位置信息,调节神经反射环路中相应神经元的兴奋性,经过大脑整合、反馈,通过运动再学习方式,有利于患者偏瘫侧下肢获取正确的姿势及运动模式,进而增强偏瘫侧下肢负重[20]。

FES可能在步行功能分级及步行耐力方面优于AFO。在报告FAC评估结果的3项研究中,有2项研究结果显示FES比AFO在提高步行功能方面具备优势。在报告6MWT结果的1项研究中,虽然2组暂时未表现出统计学差异,但FES组比AFO组干预前后步行距离的增加多11.3m,如果延长实验时间,很可能表现出统计学差异。这可能是由于FES与AFO在对肌肉激活方面的作用不同导致。本次Meta分析中仅有1项研究[11]进行了肌电活动测试,该研究发现使用FES使胫前肌和腓肠肌的主动RMSmax增加,而AFO的使用未表现出明显的变化。FES作为一种主动的装置,可以通过有效刺激肌肉进行自主收缩,而AFO作为一种相对被动的装置,无法对肌肉的力量产生直接影响[10-11]。因此,长远来看,FES可能比AFO更有利于患者步行的功能恢复。

FES和AFO对步行功能改善的作用机制不同,何种机制更有利于远期步行能力的提升仍不清楚。因此,对于两者的远期疗效,是未来研究需要侧重的方向。