葛亮《朱雀》中的文化知识硬伤探析

吴云

(徐州工程学院人文学院,江苏徐州 221018)

1 《朱雀》简介

2021年5月,继作家出版社、人民文学出版社之后,译林出版社出版了葛亮的长篇小说《朱雀》的第三个版本——十周年精装纪念版,该作曾被评为“亚洲周刊年度全球华人十大小说台湾中国时报开卷、香港国际书展二十周年重点推介书籍”[1],可见该作影响力非同一般。但它真的值得享有如此盛名吗?至少从知识融入的角度来看,这值得怀疑。

从根本上说,小说的职责是以艺术的方式“深刻地洞察人性的深度与世界状况”[2],而非向读者传授知识。知识既可能给小说增色,也可能给小说抹黑。

《朱雀》中融入了大量知识,所涉内容兼及古今中外,涵盖文艺、宗教、中医、建筑、文物、服饰、饮食等诸多方面,但其中有不少知识硬伤。这些硬伤有哪些?它们为什么会出现?从中可以看出作家自身以及当前的文学生产、评论、接受存在哪些弊端? 如何减少此类现象?该文即以人民文学出版社2016年版的《朱雀》为对象探讨以上问题。

2 《朱雀》中的知识硬伤

硬伤,“指著作、书稿中的明显的、常识性的错误[3]。”《朱雀》中的知识硬伤主要包括错误的历史认知、使用不当或用错的词语以及偏颇的其他知识。

2.1 错误的历史认知

对小说而言,历史是把双刃剑,既能增加小说的厚重感,又容易使本可以天马行空的小说戴上史实的枷锁,稍一不慎就会落入与史实不符的陷阱。《朱雀》中错误的历史认知主要体现在以下几个方面。

(1)历史时间错误。

比如,“樱会”1931年就解散了,但《朱雀》却让芥川在1937年加入该组织;The Rape of Nanking 首版于1997年底,《朱雀》却说1998年到南京时大学已“读了一半”的许廷迈“在中学时候就知道这本书”。

(2)历史名称不严谨。

比如,圣公会的英语为Episcopal,与圣约瑟没有关系,《朱雀》 却在第五章称救助程云和的教堂为“圣约瑟公会教堂”,到了第十五章又变成了“圣约瑟教堂”;神父是天主教堂的负责人,一个教堂只有一个神父,但《朱雀》说贝里亚和切尔都是“圣约瑟公会教堂”的神父。

(3)人物言行违背历史。

比如,小说写到“这时候,北方传来一些消息。说奉系的张大帅殁了后,大势已去的清廷改头换面,叫了‘满洲国’,正在日本人手里。”叶楚生“出于商人的敏感”“索性……抱病在家。”此时是1935年,而“张大帅殁”于1928年,伪“满洲国”成立于1932年,具有“商人的敏感”的叶楚生竟然到1935年才听说这些? 这明显与历史不相吻合。

(4)历史判断偏颇。

比如,张纯如还原历史真相的The Rape of Nanking 具有弥足轻重的价值,但《朱雀》却借富有正义感的男主人公——许廷迈说“这是本红颜色的书。在内心里,他其实有些惧怕红色的东西。红色,太激烈,不计后果。”“这本书,与另外一些书一样,在他看来,都是遍体鳞伤的爬行者在与历史的磨砺纠缠中落下的腐肉,残忍得触目。”这不得不说是消解历史正义、淡化侵略者罪恶的一种美丽说辞,而非客观公正的历史评价。

再比如,第六章的标题是“基督保护着城池”,讲述的是南京沦陷后,一个美国教堂为程云和提供庇护,其神父切尔救下新生儿程忆楚,又与程云和一起保护一个在南京保卫战中受伤的小战士的故事,以转喻的方式建构了美国基督徒保护南京的神话。但《拉贝日记》中明确地说:“……他们(日本兵,笔者注)不愿意和一个德国人打交道。大多数情况下,我只需要喊一声‘德意志’和‘希特勒’,他们就会变得有礼貌,而美国人要想让日本人承认则相当困难。……[4]”

由此看出,拉贝本人之所以能制止日本人行凶,最重要的原因是日本怕得罪德国,至于基督和美国,日本人并不害怕,《魏特林日记》中也说“今晨发生了抢劫,挂着美国国旗……的苗先生家也被日本人闯入”“他们对中国士兵残酷无情,对美国人并不太在乎”[5],与拉贝的判断相一致。日军占领南京期间始终留在南京的南京安全区国际委员会10 名成员中,来自教堂和教会学校的只有3 人,其他人来自企业、医院等,主席也不是美国传教士,而是来自德国企业的拉贝,他尽管也信基督,但并非神职人员。另外,据《拉贝日记》第207—208 页的“南京安全区难民收容所1937年12月17日现状”,承担主要收容任务的18 个建筑物中没有1 个是教堂。因此可以说,《朱雀》所谓美国人和基督教保护着南京,是罔顾历史事实的。

2.2 使用不当或错误的词语

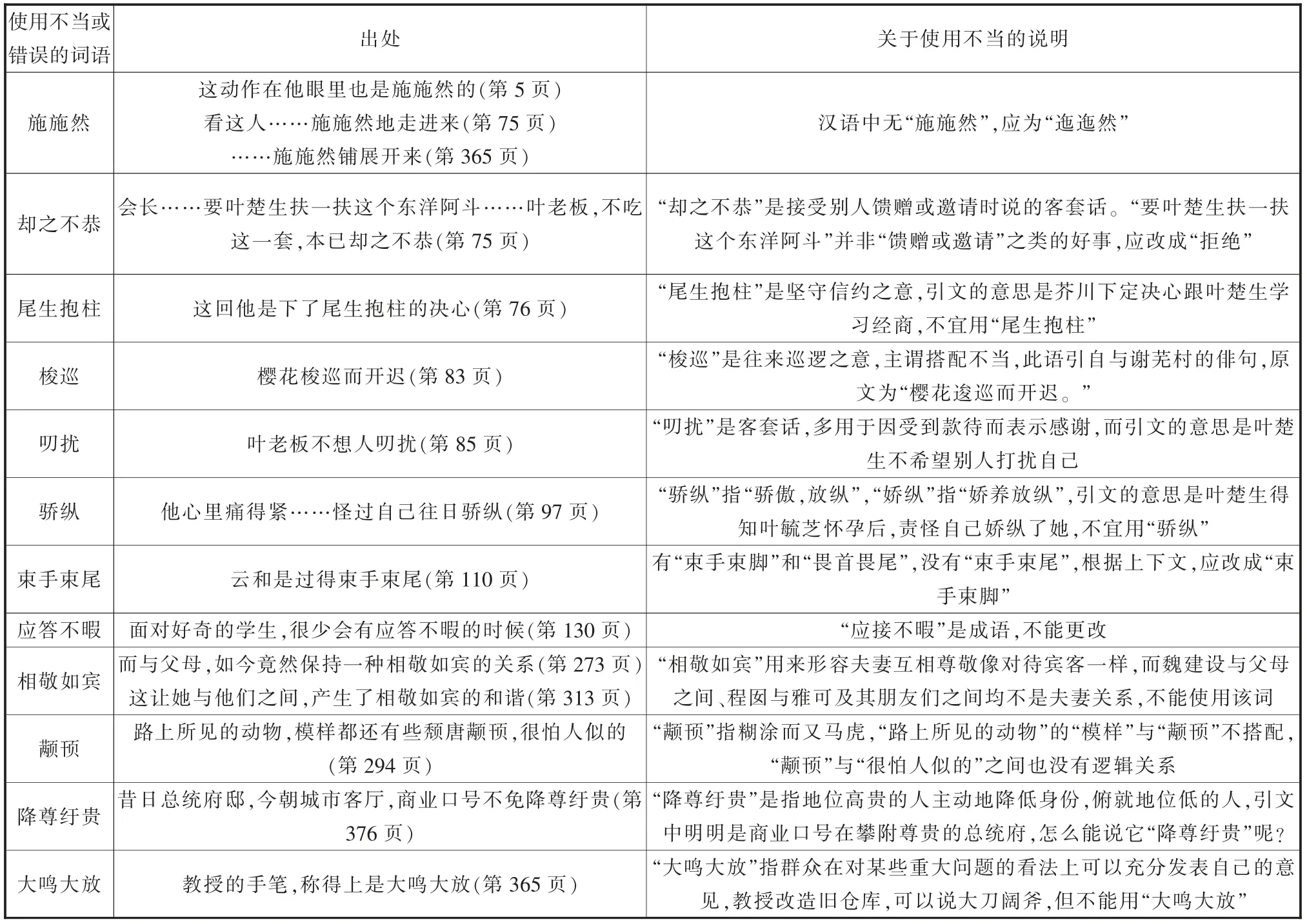

《朱雀》的语言典雅、华丽,很有节奏感,但不可否认,其中有不少使用不当或错误的词语,初步统计见表1[6]。

表1 《朱雀》中用词不当或错误一览表

2.3 其他有失偏颇的知识

比如,当许廷迈问程囡“为什么那个西市翻译成Market”时,程囡说“中国古代的城市,原本就是做买卖的大集市。你们西方的城,是城邦制的结果。起源不同,我们的城市,说到底就是交易的地方。”小说没有怀疑或否定程囡的论断,但事实上“希腊古代的城市是基于经济的分业……在东方中国不然……在文献上所载,我们看到经济意义上的城市性质者绝少,而宗庙社稷意义上的城市性质者,所在多有”[7],而且中国古代没有“城市”一词,有的是“城郭”,政治才是其中心。

再比如,小说中说“西洋画里的散点透视,讲究一个‘实’字”,但事实上,散点透视是中国画的特征。

3 《朱雀》中知识硬伤的成因分析

《朱雀》 中的知识硬伤不仅侵蚀着小说本身,还会误导读者。但吊诡的是,《朱雀》既是一部广受赞誉的小说,也是一部发行量很大的小说,截至2019年7月,仅人民文学出版社2016年版已发行75 000册。由这么大的发行量可以看出,其知识症候的存在不仅有其自身的原因,也与当前的文学生产、文学评论、文学接受等密不可分。

3.1 作家自身:精英心态

葛亮出身显赫:“太舅公陈独秀,祖父书画家葛康俞,叔公邓稼先”[8],父母都是知识分子,他从小在南京接受良好教育,本科毕业于南京大学,在香港大学获得博士学位,供职于香港浸会大学,成为小说家之后有很多机会到世界各地参加文学交流活动,这些经历使他积累了广博的知识,但与此同时也使他产生了强烈的精英心态,这在《朱雀》中体现得很明显,比如,夸赞叶毓芝的服饰“低调的精致”,强调芥川“论其出处,是历代长居本所小泉町的世家”“写得一手好俳句,中国的诗词歌赋,不算精深,也都能吟会诵”,盛赞他“有渊源,不在意,便是格调”,而奶妈把叶毓芝喂大,叶毓芝却“厌恶这个乡下女人”,丫鬟为她端茶倒水,一句话不合其意,便摆出主人的架势,教训道“仔细你的嘴”,极力赞美高贵、财富与学识,鄙夷卑微、贫穷、知识之人。这种精英心态使葛亮将知识作为自己的身份标签,视知识多为荣耀,把显示知识作为个人魅力的表征,加之他26 岁就获得“香港青年文学奖”,随后便受到华文文学界的热情赞扬,过早到来的巨大成功使其过于自信,以为作为精英的自己对知识的运用恰到好处,不会出现错误,对知识丧失警惕和谨慎之心。

3.2 文学生产:快餐化

在消费社会中,金钱成为衡量人的主要依据,赚钱成为企业及个人追求的首要目标,商品生产快,生产规模大,广告做得好,赚钱就多,于是很多商品变成了重量不重质的快餐。在此背景下,文学的人文功能降低,商品属性凸显,文学生产也变得快餐化。为了利益,许多作家加入码字大军,创作前缺乏对生活的深切体验,创作时缺乏审慎的艺术考量,为了凑字数,泥沙俱下,创作后又迫不及待地出版、宣传、参加评奖,作品中的问题始终得不到正视。这已经成为一种创作风气,《朱雀》中的知识症候正是这种风气的体现。

与此同时,出版社为了增加销量,将主要精力用在了寻找卖点,制造热度,甚至像娱乐公司一样进行造星活动,将作家包装成光彩照人的明星上,比如人民文学出版社2016年1 版1 印的《朱雀》在书腰上“大显身手”,借亚洲周刊、诺贝尔奖得主莫言以及其他著名作家、 哈佛大学教授王德威等的光环为葛亮添彩,绝对肯定地将葛亮称为“当代最具大师潜力、最会讲故事的小说家”,并称《朱雀》为“惊艳文坛之作”[9],将葛亮塑造成作家中的顶级新星,把《朱雀》描绘成绝对不容错过的大作。书腰的设计也非常精美,文字大小、长短错落有致,文字与留白的比例恰到好处,白纸黑字素雅大方,与红色的封面交相辉映。但与此形成对比的是小说中依然存在将“古籍”写成“古迹”,说“一纬坐在图书馆古迹部后面的小树林里头”,以及“八月十四五日这一天,日本飞机开始了对首都的轰炸”之类明显的错误,可见重包装、轻审校已经成为出版界的普遍现象。

3.3 文学评论:捧场式

文学评论家理应具有深刻的思想、 独到的眼光和独立的品格,“应该举起左手来指出作家的描写特点包括缺点,还应该举起右手指导和提升读者的审美趣味”[10],但现在一些评论家与作家过从甚密,形成作家评论家共荣圈,作家每出新作,就请评论家撰文评论,评论家则趁机在作家联系的核心期刊,甚至CSSCI 期刊上发表论文,彼此借力,成为利益同盟,评论变成了捧场,谈优点时夸大其词,说缺点便避重就轻,甚至只有赞誉之语,毫无批评之声,既不得罪人,还能名利双收,致使文学评论“没有批评的锋芒,没有文字的思想批判性,没有现代知识分子的公共性,有时甚至丧失了基本的人性立场”[11]。不仅如此,某些作家之间的互动也相当频繁,形成作家共荣圈,你吹我捧、相互恭维,共同抵御批评之声。就《朱雀》而言,不是没有批评,王晴飞的《〈朱雀〉:用西方“虚构”一个南京》[12]、方岩的《经验仿制、中产滥情与抛向历史的媚眼——谈谈〈朱雀〉和〈德律风〉》[13]、李丹的《〈朱雀〉:有野心,无耐心》[14]、何同彬的《赞美成为文坛的一种灾难——看〈朱雀〉》[15]等分别真诚且论据充足地指出《朱雀》在生活经验积累、阶级立场、情节结构、 人物塑造、 国族意识等方面存在的严重问题,但由于文坛对批评的偏见限制了这些文章的发表与传播,它们只能亮相于敢于发表批评文章但受众不大的《文学报》及其所编文集或收录在自己的文集中,在与《朱雀》书腰上哈佛大学教授与诺贝尔文学奖得主的溢美之词的对垒中只能甘拜下风。

3.4 文学接受:跟风式

文学作为精神产品,其接受本应是作品与读者心灵契合的过程,读者会根据自己的经验、体会、好恶决定作品的取舍,通过阅读自己喜爱的作品,得到美的享受、精神境界的提升和人格的完善。但在拜金主义盛行的时代,真正用心读文学的人很少。而日益发达的文化产业在强大的文化资本支持下渐渐把文学打造成了高雅、高档的消费品,购买、阅读文学被鼓吹成“高雅”生活的必需品,为了装点门面,有些人便加入购买、阅读文学作品的队伍,这些读者关心的不是作品本身的优劣,而是能不能增加自己的谈资,能不能显示自己的“高雅”和“品位”,因而在选择作品时,他们听从的不是自己内心的声音,而是专家、名家的推荐意见或是作品在排行榜上的位次,购买后也不用心阅读,要么置之于书架,要么浮光掠影地看一看,根本发现不了作品中的问题,即使发现了问题,也因为对专家、名家、排行榜的迷信,不敢说出自己的真实想法,害怕被贴上不懂文学的标签,殊不知自己已成为被文化产业操控的空心人。因为有专家、名家推荐,又是人民文学出版社认定的“当代最具大师潜力、最会讲故事的小说家”的作品,虽然问题很多,但《朱雀》依然很畅销。

虽然现在的小说无须承担“新民”的重任,但如陆游所说“文章乃公器”[16],公开出版、发行的小说至少是一种面向人民的文化产品,对读者产生着潜移默化的影响,像《朱雀》这样存在大量文化知识症候的小说会严重误导读者。为减少这种现象,建议作家不要端着精英的架子,而要以虔敬、谨慎之心写作,少一点浮躁,多一点沉稳,“有真意,去粉饰,少做作,勿卖弄”[17];出版社要切实担当起审校职责,在包装上用的精力少一点,在文字审校上花的时间多一点,对作家吹捧少一点,给予的协助多一点;评论家与作家之间以及作家与作家之间要保持适当的距离,评论时心怀对文学的忠诚与对真理的追求,真诚、善意、实事求是地指出作品的得失,以维护文化的健康和文学、学术的尊严;读者不要盲从专家、名作家、排行榜,而要相信自己的阅读感受,拒绝以次充好的作品,将文学阅读变成真正的自我心灵之旅。

——关于葛亮研究的总结与思考