中小学教师学科德育能力现状调查研究

蔡桂秀 冯利

摘 要 教师学科德育能力的高低决定着学校学科德育建设的成效。对352位普通中小学教师的问卷调查发现:教师学科德育能力基本达到良好水平,但存在薄弱环节;不同性别、职称、任教学段的教师,是否担任行政职务的教师,其学科德育能力表现存在不同程度的差异。为了有效提高中小学教师学科德育能力,需要增强中小学教师学科德育建设意识,提高其学科德育资源开发能力,构建中小学教师学科德育能力培训体系。

关键词 中小学教师;学科德育能力;学科德育资源开发

作者简介 蔡桂秀,伊犁师范大学教育科学学院,硕士研究生;冯利,伊犁师范大学教育科学学院院长,教授

各门课程都具有育人功能,所有教师均负有育人职责。2017年8月,教育部印发了《中小学德育工作指南》,再次强调发挥各门课程的德育功能:“要根据不同年级和不同课程特点,充分挖掘各门课程蕴含的德育资源,将德育内容有机融入到各门课程教学中。”抓好学科德育,既是学校贯彻落实党和国家教育方针的重要使命,也是推动学校德育工作取得扎实成效的必然要求。[1]教师学科德育能力的高低决定着学校学科德育建设的成效,因此教师的学科德育能力成为学术界关注的热点问题。学者们对教师学科德育能力的内涵、构成要素和提升途径等各方面展开了一定探讨,但是大多还停留在理论思辨层面,实践求证方面的研究还比较欠缺。基于此,本研究聚焦中小学非思政学科教师,在探讨其学科德育能力内涵和构成要素的基础上,编制了中小学教师学科德育能力调查问卷,探寻中小学教师学科德育能力的现实样态,进而提出有针对性的培养建议,为提升中小学教师学科德育能力提供一定的帮助。

一、研究设计

(一)样本选取

本研究共进行了两次调查。

第一次调查旨在对问卷题项进行项目分析和探索性因素分析,以便删除无效题项,形成信效度良好的普通中小学教师学科德育能力调查问卷。利用问卷星向140位来自全国各地的普通中小学教师发放问卷,剔除无效问卷28份,有效被试共计112人。

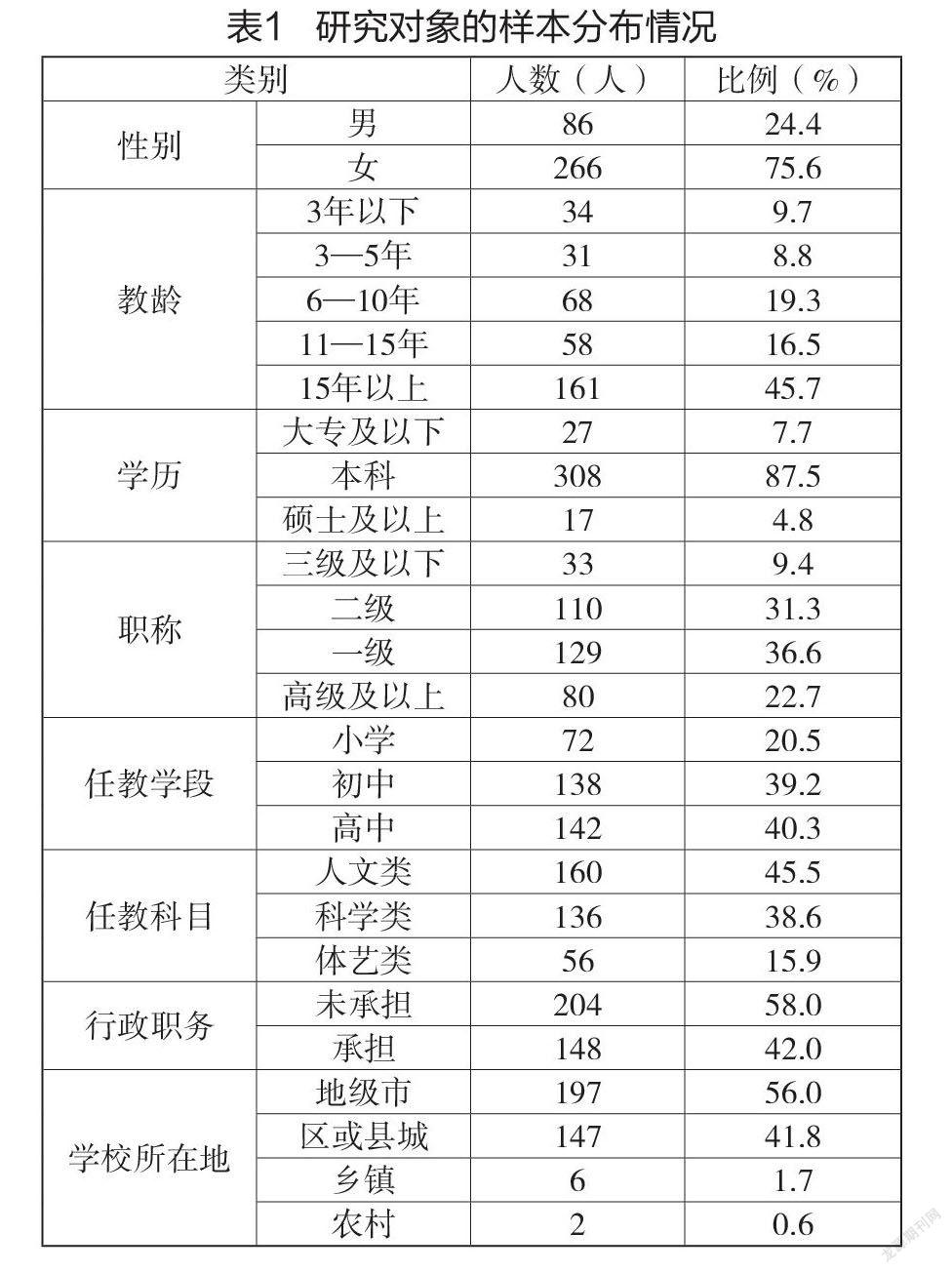

第二次调查为正式施测。研究采用整体分层抽样的方式,对西部479名普通中小学教师进行调查,剔除无效问卷后,保留有效被试352人,问卷有效回收率为73.5%。样本具体分布如表1所示。

(二)研究工具

研究工具为自编的《中小学教师学科德育能力调查问卷》。问卷包括两个部分:一是教师基本信息,包括被试的性别、教龄、学历、职称、任教学段、任教科目、是否承担行政职务、学校所在地;二是测量教师学科德育能力水平的题项。问卷采用Likert5点计分方式,完全不符合计1分,基本不符合计2分,不确定计3分,基本符合计4分,完全符合计5分。问卷全部为正向计分题。预测问卷共计54个题项,经过项目分析和探索性因素分析后刪除29个题项,最终形成正式问卷的25个题项。

(三)统计分析

预测问卷回收后,运用SPSS26.0软件进行项目分析和探索性因素分析,以剔除无效题项。正式问卷回收后,运用该软件进行信效度检验及各种统计分析,并利用AMOS23.0软件进行模型匹配度检验。在运用SPSS26.0软件进行人口学变量的差异分析时,对二分类别变量采用独立样本t检验进行分析,对三分及以上类别变量进行单因素方差分析。另外,当方差分析整体检验的F值达到显著水平(p<0.05)时,则进一步采用实在显著差异法(Tukey HSD法)进行事后比较[2]。

二、问卷的编制与检验

(一)问卷题项的编制

本研究基于泰勒的课程原理,经过多次修正,建构出“中小学教师学科德育能力量表”。量表由学科德育目标设计能力、学科德育资源开发能力、学科德育实施能力和学科德育评价能力四个维度组成。其中,学科德育目标设计能力(A1—A12)包括把握学科德育特点的能力、明确学科德育目标的能力、表述学科德育目标的能力3个指标;学科德育资源开发能力(A13—A27)包括学科德育资源开发的规划能力、学科德育资源的鉴别能力、学科德育资源的挖掘能力3个指标;学科德育实施能力(A28—A42)包括学科德育教学设计能力、学科德育教学实施能力、学科德育教学监控能力3个指标;学科德育评价能力(A43—A54)包括学科德育设计的评价能力、学科德育教学的评价能力、学科德育效果的评价能力3个指标。

(二)预测问卷的信效度分析

1.项目分析

采用临界比值法和相关法进行项目分析。根据被试问卷得分前后27%进行高低分组,采用独立样本t检验比较各题项得分的差异,将临界比值未达到显著水平(p>0.05)的题项删除。结果显示,A9(t=-0.326,p=0.746>0.05)、A13(t=-0.246,p=0.806>0.05)、A16(t=1.383,p=0.171>0.05)、A18(t=0.327,p=0.746>0.05)、A19(t=1.527,p=0.132>0.05)五个题项的t检验结果不显著,删除。再将剩余题项进行题总相关分析,删除相关不显著或者相关系数低于0.4的题项。结果显示,A20(与总分的相关性为0.230)、A30(与总分的相关性为0.290)、A42(与总分的相关性为0.248)三个题项与题项总分的相关系数低于0.4,删除。据此,共删除A9、A13、A16、A18、A19、A20、A30、A42共8道题项。问卷还剩46道题项。

2.探索性因素分析

项目分析后,对剩余的46道题项进行探索性因素分析。Bartlett球形检验结果显示:KOM=0.906,χ2=4846.434,df=1035,p=0.000<0.001,表明数据适合进行探索性因素分析。采用主成分分析和最大方差旋转方法确定因子数及相应题项,结果发现特征值大于1的因子有7个,共解释总变异量的71.7%。采用最大方差旋转方法检查各题项载荷,删除因子载荷小于0.40、在两个维度上的因子载荷均大于0.40以及维度中包含题项太少的题项。一次只删除一道题目,每删除一个题项,就重新进行因子分析,直到每一个题项都对应唯一载荷大于0.40的维度。共进行了 21次探索性因素分析,最后删除了A1、A2、A10、A11、A12、A14、A15、A21、A22、A23、A24、A28、A29、A31、A33、A39、A43、A45、A47、A52、A54共21个题项。删除无效题项后的中小学教师学科德育能力问卷共计四个维度,25道题项,解释贡献率为71.7%。根据各题项所反映的内容,分别将四个因子命名为:学科德育实施能力、学科德育评价能力、学科德育目标设计能力、学科德育资源开发能力。因子标准载荷见表2。

(三)正式问卷的信效度检验

1.内部一致性信度分析

对正式施测的352份有效问卷数据进行内部一致性信度分析,结果见表3。总量表及四个维度的内部一致性分别为0.959、0.889、0.889、0.920、0.939,表明正式问卷的信度较高。

2.验证性因素分析

对正式施测的352份有效问卷数据进行验证性因素分析以检验结构效度,结果见表4。

四维度结构模型的验证性因素分析拟合指标如下:χ2/df=2.494<3;NFI=0.904,IFI=0.940,CFI=0.940,TLI=0.933,均大于0.9;RMSEA=0.065,大于0.05且小于0.08。各拟合指数均达到了良好标准,验证了中小学教师学科德育能力问卷在结构上的合理性,说明该问卷的结构效度良好。

3.相关分析

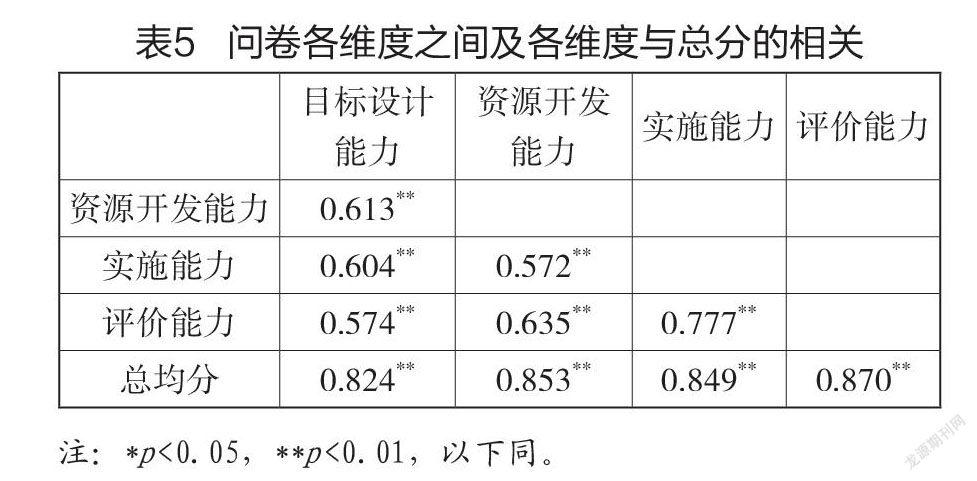

对问卷各维度与总分之间进行相关检验,以验证其结构效度,结果见表5。

问卷各维度与总分的相关在0.824~0.870之间,具有较高的相关,这表明各维度与问卷的整体概念方向一致。量表各维度之间的相关在 0.572~0.777之间,为中等程度相关,且各维度之间的相关性小于各维度与总分之间的相关性,说明该问卷具有良好的结构效度。

三、研究结果

(一)中小学教师学科德育能力总体水平

本研究从中小学教师学科德育目标设计能力、学科德育资源开发能力、学科德育实施能力和学科德育评价能力四个方面考察中小学教师学科德育能力的总体水平,结果见表6。

从表6可以看出,中小学教师学科德育能力的总体均值为4.09,达到良好水平。从四个维度的均值来看,中小学教师学科德育目标设计能力、实施能力、评价能力的均值分别为4.21、4.27、4.08,均大于4.0,达到良好水平;而学科德育资源开发能力均值为3.80,相对薄弱。

(二)中小学教师学科德育能力差异分析

为了探究各种人口学变量对中小学教师学科德育能力的影响,利用SPSS26.0 对不同性别、教龄、学历、职称、任教学段、任教科目的教师,是否担任行政职务的教师,不同学校所在地的教师,进行学科德育能力主要构成要素的独立样本t检验,或者单因素方差分析,主要结果如下。

1.性别差异

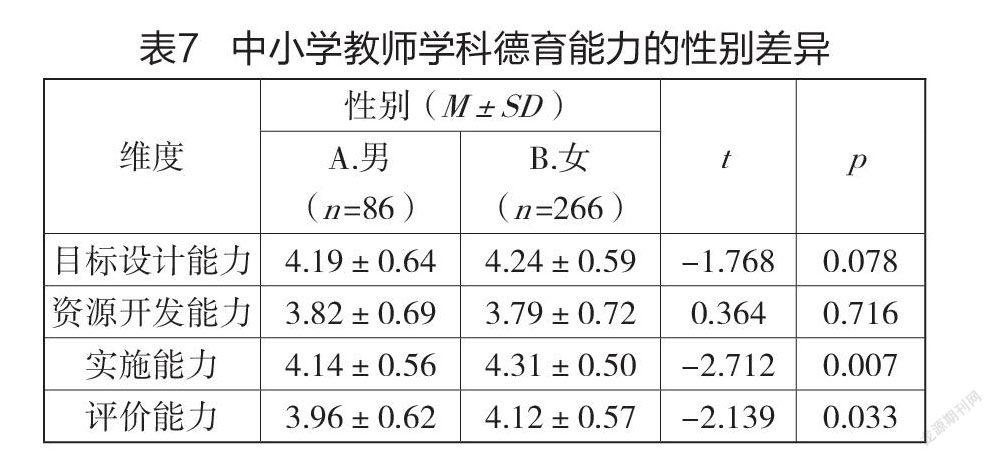

为了考察男教师和女教师在学科德育能力各维度水平上的差异情况,对教师的性别进行独立样本t检验,结果见表7。

独立样本t检验结果表明,在学科德育实施能力(t=-2.712,p=0.007<0.01)和学科德育评价能力(t=-2.139,p=0.033<0.05)方面,男教师与女教师的得分体现出较为显著的差异。此外,描述数据显示,在这两方面女教师的得分均高于男教师。而在学科德育目标设计能力(t=-1.768,p=0.078>0.05)和学科德育资源开发能力(t=0.364,p=0.716>0.05)方面,男女教师的差异则不显著。

2.教龄差异

为了考察不同教龄的教师在学科德育能力各维度水平上的差异情况,将教龄细分为3年及以下、3年到5年、6年到10年、11年到15年、15年以上五个教龄段,进行单因素方差分析。结果发现,不同教龄段的教师在学科德育目标设计能力(F=1.679,p=0.154>0.05)、学科德育资源开发能力(F=0.370,p=0.830>0.05)、学科德育实施能力(F=1.270,p=0.281>0.05)和学科德育评价能力(F=1.035,p=0.389>0.05)四个方面均不存在显著差異。

3.学历差异

在学历方面,采用单因素方差分析考察大专及以下、本科、硕士及以上学历的教师在学科德育能力各维度水平上的差异情况,结果发现,不同学历的教师在学科德育目标设计能力(F=1.260,p=0.285>0.05)、学科德育资源开发能力(F=0.007,p=0.993>0.05)、学科德育实施能力(F=0.003,p=0.997>0.05)和学科德育评价能力(F=0.327,p=0.721>0.05)四个方面均不存在显著差异。

4.职称差异

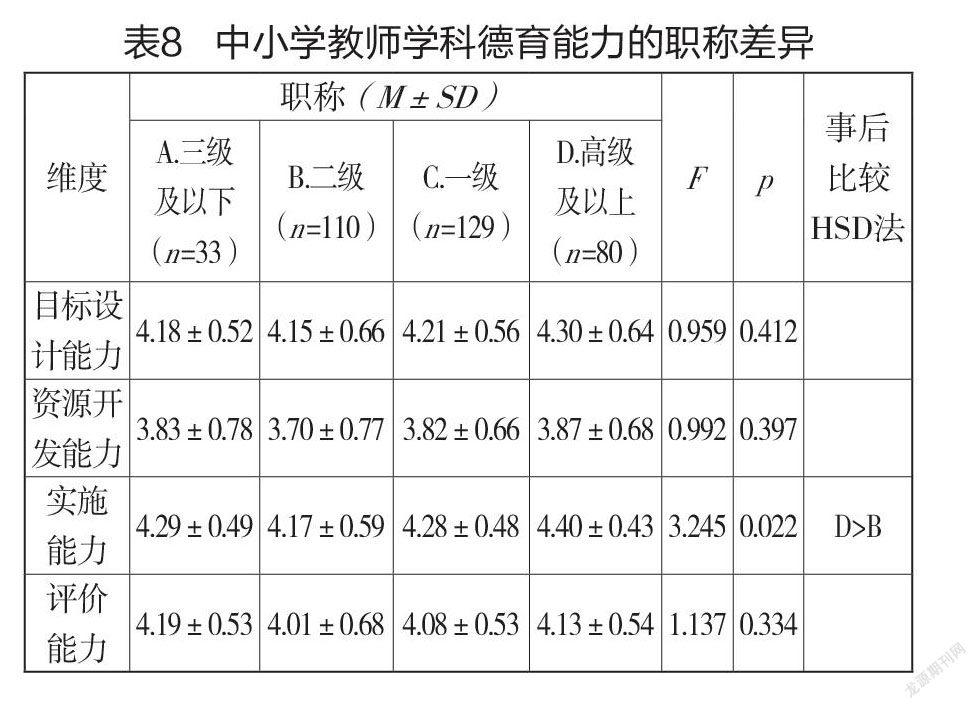

为了考察不同职称教师在学科德育能力各维度水平上的差异情况,对教师的职称进行单因素方差分析,结果见表8。

从表8可以看出,不同职称的教师在学科德育实施能力(F=3.245,p=0.022<0.05)方面存在显著差异,而在学科德育目标设计能力(F=0.959,p=0.412>0.05)、学科德育资源开发能力(F=0.992,p=0.397>0.05)和学科德育评价能力(F=1.137,p=0.334>0.05)方面的差异则不显著。

描述数据显示,在学科德育实施能力层面,高级及以上职称的教师得分最高为4.40,次之为三级及以下职称的老师,再次是一级职称的教师,二级职称的教师的得分最低,为4.17。经过事后比较发现,高级及以上职称教师的表现要优于二级职称教师。

5.任教学段差异

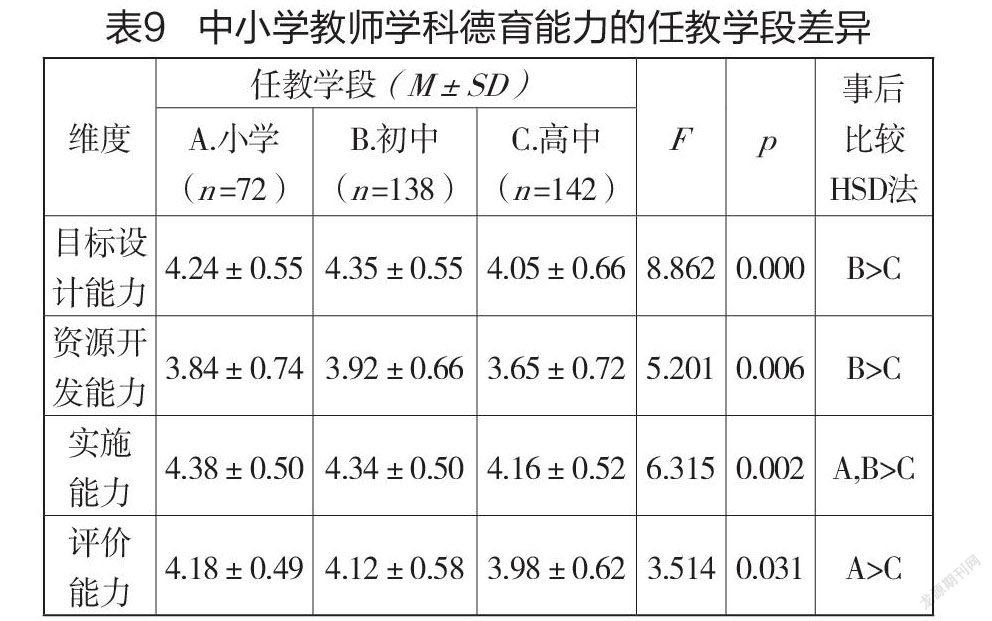

为了考察小学、初中和高中教师在学科德育能力各维度水平上的差异情况,对教师的任教学段进行单因素方差分析,结果见表9。

单因素方差分析结果表明,不同任教学段的教师在学科德育目标设计能力(F=8.862,p=0.000<0.01)、学科德育资源开发能力(F=5.201,p=0.006<0.01)、学科德育实施能力(F=6.315,p=0.002<0.01)和学科德育评价能力(F=3.514,p=0.031<0.05)四个方面均存在较为显著的差异。

经过事后比较,发现在学科德育目标设计能力和资源开发能力上,初中教师均显著高于高中教师。在学科德育实施能力上,小学教师和初中教师均显著高于高中老师。而在学科德育评价能力上,小学教师显著高于高中教师。

6.任教科目差异

通过对任教人文类、科学类、体艺类科目的教师学科德育能力各维度水平进行单因素方差分析,发现任教不同科目类别的教师在学科德育目标设计能力(F=2.045,p=0.131>0.05)、学科德育资源开发能力(F=0.440,p=0.644>0.05)、学科德育实施能力(F=1.537,p=0.216>0.05)和学科德育评价能力(F=1.866,p=0.156>0.05)四个方面均不存在显著差异。

7.是否担任行政职务差异

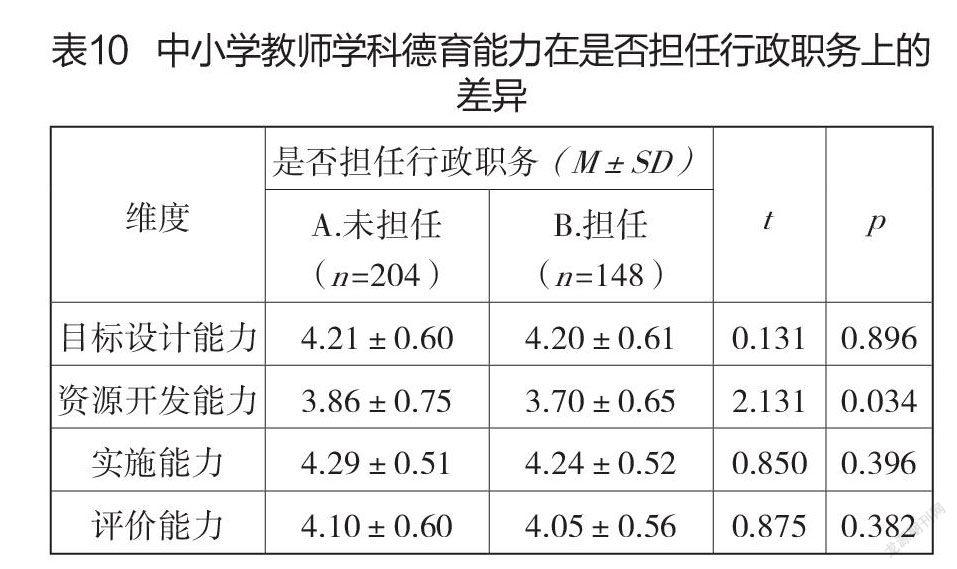

为了考察承担了行政职务的教师和未承担行政职务的教师在学科德育能力各维度水平上的差异情况,对教师是否承担行政职务进行独立样本t检验,结果见表10。

表10显示,是否担任行政职务的教师在学科德育资源开发能力(t=2.131,p=0.034<0.05)方面存在显著差异,而在学科德育目标设计能力(t=0.131,p=0.896>0.05)、学科德育实施能力(t=0.850,p=0.396>0.05)和学科德育评价能力(t=0.875,p=0.382>0.05)方面的差异则不显著。描述数据显示,未担任行政职务的教师在学科德育资源开发能力维度的得分要高于担任了行政职务的教师。

8.学校所在地差异

通过单因素方差分析对比地级市、区或县城、乡镇、农村的教师在学科德育能力各维度水平上的差异情况,结果发现,不同地区的教师在学科德育目标设计能力(F=0.161,p=0.923>0.05)、学科德育资源开发能力(F=0.479,p=0.697>0.05)、学科德育实施能力(F=1.078,p=0.358>0.05)和学科德育评价能力(F=0.667,p=0.573>0.05)四个方面均不存在显著差异。

四、结论与建议

(一)研究结论

1.中小学教师学科德育能力基本达到良好水平,但存在薄弱环节

调查发现,当前中小学教师的学科德育能力基本达到良好水平,但有的维度相对薄弱。教师的学科德育目标设计能力、学科德育实施能力和学科德育评价能力三方面的均值都在4.0以上,达到了良好水平,而学科德育资源开发能力则较弱,均值才3.80。可以看出,对中小学教师来说,挖掘所授学科中的德育资源仍然是一个难题。

2.中小学教师学科德育能力在某些人口学变量上存在差异

调查发现,不同性别、职称、任教学段的教师,是否担任行政职务的教师,学科德育能力表现有所差异,其中任教学段差异表现得最为明显。一是性别差异,男教师在学科德育实施能力和学科德育评价能力两方面的表现均比女教师突出;二是职称差异,高级及以上职称的教师在学科德育实施能力方面比二级职称的教师强;三是任教学段差异,初中教师的学科德育目标设计能力和学科德育资源开发能力均显著高于高中教师,小学教师的学科德育评价能力显著高于高中老师,而在学科德育实施能力方面则反映出小学教师和初中教师显著高于高中教师;四是是否担任行政职务的差异,未担任政职务的教师在学科德育资源开发能力方面的得分要比担任了行政职务的教师高。此外,不同教龄、学历、任教科目、学校所在地的中小学教师学科德育能力表现没有显著差异。

(二)对策建议

中小学教师学科德育能力的培养提升是一项系统工程,需要对各个方面进行统筹规划,付出切实努力。针对调查结果中显示的中小学教师学科德育能力存在的问题,本文提出三条建议。

1.增强中小学教师学科德育建设意识

调查发现,在中小学有少部分教师对学科德育知之甚少,还有一部分教师听说过学科德育,但是觉得学科德育建设没有必要。这反映出当前中小学教师学科德育建设的意识还比较欠缺。思想是行动的先导,对学科德育具体实施的清晰认知是有效开展学科德育的前提[3] ,建设好中小学学科德育,首先要强化广大中小学教师对学科德育的理解和认识,充分发挥教师的主观能动性。学科德育建设要求教师转变教育观念,具备与学科德育相匹配的课程教学观。增强教师的学科德育意识,可以从以下两个关键点入手:一方面,要让教师明白,课程是国家主流意识形态的载体,各类学科课程都有育人功能,学科德育是课程的应有之义,是课程价值引领功能的重要表现。另一方面,要让教师认识到自身的育人职责,所有教师都具备育人责任,育人是教师工作的本质,每位教师都应该以所授课程为载体,探索其实现育人功能的途径和方法。教师学科德育意识的提升是教师学科德育能力提升的基础,意义重大,教师自身要通过学习反思不断增强学科德育意识,学校相关部门也要积极开展学科德育视域下的教师培训活动,引导教师形成正确的教育教学观念。

2.提高中小学教师学科德育资源开发能力

通过对调研数据的分析,发现中小学教师的学科德育资源开发能力存在较大不足。所谓学科德育资源开发能力,是指教师依据不同学段德育工作的要求,基于所授学科的特点、学生的心理发展水平等,有目的、有计划、有组织地开发德育资源的能力。教师学科德育资源开发能力可以细化为学科德育资源开发的规划能力、学科德育资源的挖掘能力、学科德育资源的应用能力三个子能力。因此提高中小学教师的学科德育资源开发能力,也可以以这三方面作为培养培训的模块,分内容、分层次展开。此外,由于各类课程所蕴含的德育资源的内容、表现方式有所不同,可以针对课程类型特点分别对各类课程教师展开德育资源开发专题培训。

3.构建中小学教师学科德育能力培训体系

调查发现,中小学教师接受的育德能力培训多数以零散的专题讲座为主,缺乏系统性,不利于教师学科德育能力的整体提高。因此,要想有效提升教师的学科德育能力水平,教育行政部门和学校相关部门必须在客观审视自身机制和体制的基础上构建适宜的学科德育能力培训体系,针对教师如何有效落实学科德育建设开展系统的培养和培训活动。一个系统的培训体系应该包括培训目标、培训内容、实施途径和考核评价四方面,所以在构建中小学教师学科德育能力培训体系时,必须统筹规划各方面因素,运用系统科学的方法,使体系内的各个环节、各个方面相互衔接又协调统一。此外,为了保证中小学教师学科德育能力培训体系的有效运行,还要采取一些有力措施,如加强中小学教师学科德育能力培训师资队伍建设、搭建中小学教师学科德育能力发展平台、完善中小学教师学科德育能力培训制度等。

参考文献:

[1]冯永刚.学科德育的价值、困境及路径选择[J].中国德育,2019(16):50-56.

[2]吴明隆.问卷统计分析实务——SPSS操作与应用[M].重庆:重庆大学出版社,2010:339.

[3]平曉敏,林一钢.教师学科德育素养的内涵、构成及培养路径[J].中国德育,2021(2):30-33.

责任编辑︱刘 烨