曲式结构的性质交混与时间结构的定量平衡

——杜鸣心《小提琴协奏曲》第二乐章之曲式技巧解

钦丽丽

20 世纪初,中国作曲家受西学东渐的影响,广泛借鉴西方作曲技术理论,尤其是西方曲式学(结构)理论对中国音乐创作产生颇多的影响,作曲家们分别从创作观念、结构张力、体裁特征等方面加以研究,创作了一系列借鉴西方曲式学理论的优秀作品文献。例如,黄自的艺术歌曲《思乡》(1932年)是二段曲式;贺绿汀的钢琴独奏《牧童短笛》(1934 年)是三段曲式。再到后来何占豪、陈钢的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》(1958—1959 年)是奏鸣曲式;朱践耳的《第六交响曲——3Y》(1994 年)第一乐章是带有变奏性质的变奏陈述(A A1A2)、第二乐章是带有再现意味的三部性陈述(A B A’)、第三乐章是不含再现因素的并列陈述(A B C),等等。众多中国作曲家认同“西体中用”①李吉提:《中国音乐结构分析概论》,北京:中央音乐学院出版社2004年版,第265页。的创作观念,在继承中国传统曲式结构的基础上,在独创精神的作用下,将西方经典的作曲技术植入到我国的音乐创作中,曲式结构由单一到复杂、由“借鉴”到“衍生”再到“交混”,极大地改良和完善了我国的作曲技术理论体系,促进了中国音乐创作的高水平发展。

提及“曲式交混”,武汉音乐学院原院长、著名音乐理论家彭志敏教授的著作《音乐分析基础教程》第五章“曲式分析”,将曲式交混现象归纳为三种类型。②彭志敏:《音乐分析基础教程》,北京:人民音乐出版社1997年版,第138—139页。第一种“并列交混”。书中举例贝多芬《第九交响曲》第二乐章是一个采用对比中部的三部曲式,但它的呈示部却是一个典型的奏鸣曲式,而中部又是一个完整的三部曲式,即整体结构中的次级结构都是完整独立的曲式。第二种“纵向交混”。书中从三个角度看待格里格《培尔·金特》第一组曲《阿尼特拉之舞》呈示段的结构:看其旋律,四个乐句具有起承转合的关系,形成4+4+4+4(小节)的方正乐段;看其和声,前8小节主要在a 和声小调之内,后8 小节主要在e和声小调之内,形成8+8(小节)的二句式乐段;看其主题,前4 小节和最后4 小节是同一主题的移调关系,中间8 小节是调性不稳定的展开性乐句,形成4+8+4(小节)的三句式乐段,即整体结构中旋律、和声和主题分别形成三种不同的句式结构。第三种“中介交混”。书中分析了格里格《培尔·金特》第二组曲《海上风暴之夜》的结构:从调性角度看,呈示段内含有一个乐段,中间段由三个乐段组成;从主题角度看,呈示段由复乐段组成,中间段由两个乐段组成,即角度不同,乐段的归属左右采获。由此可见,曲式中的交混现象在音乐作品中是广泛存在的。更可贵的是,在实际创作中作曲家们由于个人偏好,除了将各类曲式进行交混以外,还会在作品中将各种结构原则多重结合。从实践意义上讲,“曲式交混”或“结构原则多重结合”表明,作曲家的创造性越大,越会突破规范曲式的共性标准,使音乐作品的曲式获得新的面貌和素质。同时也表明,音乐作品的曲式结构是既严整又灵活的。本文试图从杜鸣心《小提琴协奏曲》第二乐章的曲式分析出发,剖析其三部曲式与回旋结构交混、变节拍构成“拍子数”中心对称的多重现象,解读本乐章获得定性和定量双项平衡的形式与策略,进而领略杜鸣心在曲式处理上的技巧之微。

一、三部曲式与回旋结构交混

纵观杜鸣心《小提琴协奏曲》第二乐章三部曲式的音乐进程,其内部有A、B、C 三个主题,它们在曲式中的呈示、原样或变化的重复、可能的对比、可能的回归等,复原了古老的三部性美学原则。本乐章主题A 首次完整地陈述是在首部(第3—42小节)的第3—10小节,力度中弱,乐队前景为小提琴独奏,背景是弦乐舒缓的和声音型。主题A 的重复、主题B 的两次陈述和主题A的再现陈述,力度是中强与中弱交替,织体均是小提琴与弦乐组或与木管组的线性对位,音调柔美温情,音响安谧和谐。中部开端(第43—45 小节)突如其来的调性转换、强劲的力度和喧闹的音响打破了之前的平静,将音乐导入一个音高和节拍重组、情绪激动不安、带有一定矛盾冲突的新主题C(第46—68小节),以满足三部曲式中部并置的发展需求。同时作曲家还采用乐段重复及音色转换的手法,将主题C 由小提琴主奏转换至小号主奏。之后,乐队奏出过渡段及“属准备”(第69—73 小节)引出首部再现(第74—87 小节),力度中弱,乐队背景以木管流动的十六分音符音型为主,前景交还给小提琴独奏主题A,概括和总结全曲。整个乐章各部分连接流畅,没有拼贴感。

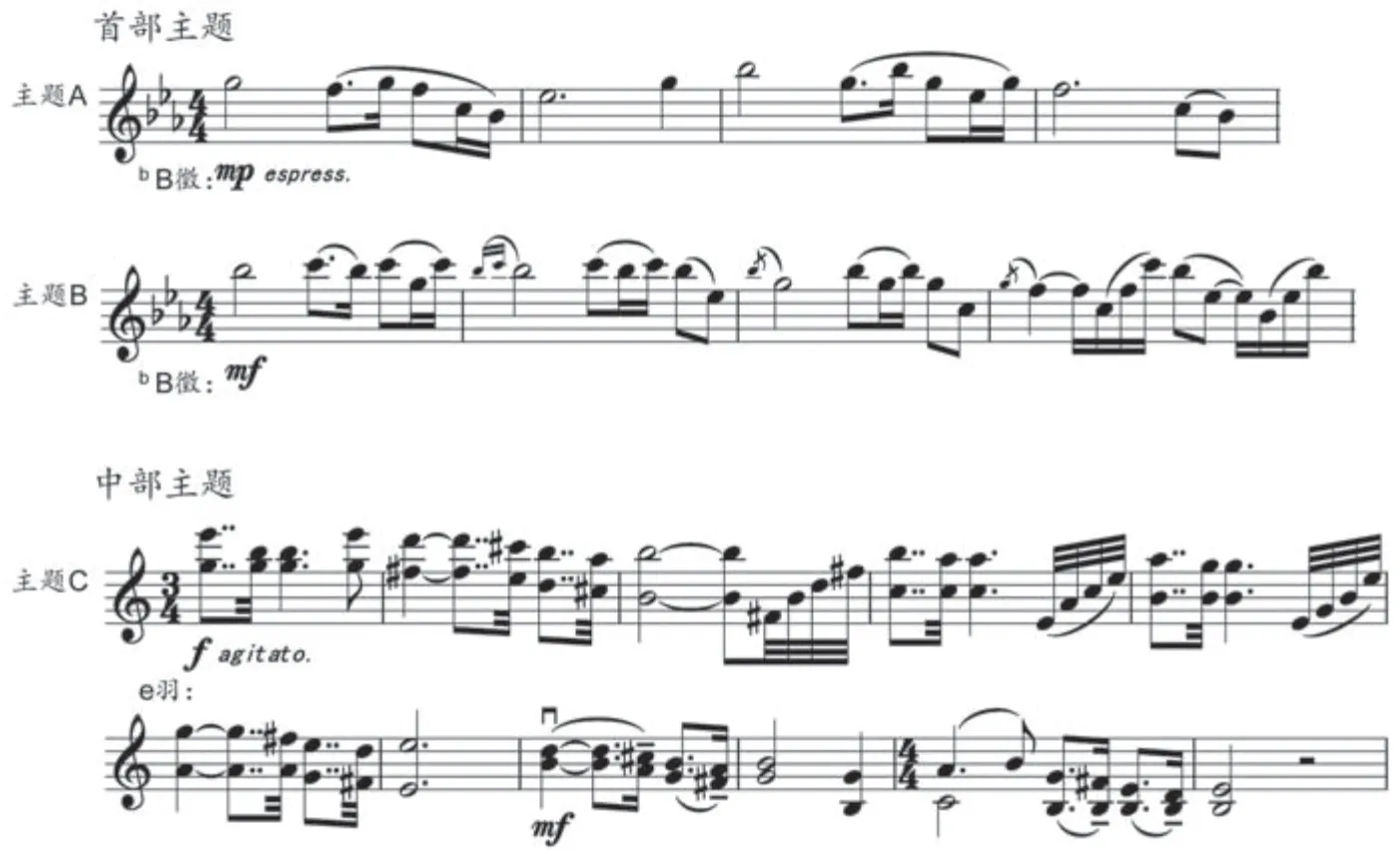

众所周知,在曲式进程中,和其它结构要素相比,主题总是意义更为突出。它频繁地出现在作品之中,是“各种表现手段的统一体,它包括音高关系、时间关系(即节奏、节拍、速度等)、强弱、音色和演奏法,在某些情况下甚至包含它本身所暗示的和声关系以及曲式的最基本的结构”③吴祖强:《曲式与作品分析》,北京:人民音乐出版社2003年版,第11页。。杜鸣心《小提琴协奏曲》第二乐章也不例外,其A、B、C 三个主题(见谱1)各自乐思的表达均具备完整的音乐形象,体现音乐的基本内容,成为音乐进程中各个阶段的发展依据或各个层次的构成基础。从旋律外形、力度表情和音乐术语上看,首部主题A 和主题B 的音乐均富有柔美的表现力,中部主题C 的情绪激动亢奋,三个主题的旋律音调均充满着浪漫气息,折射出作曲家借音抒怀、以寄人情的人文思想。

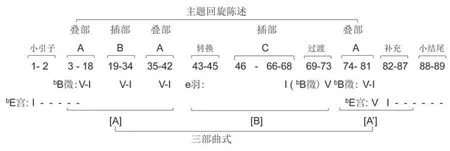

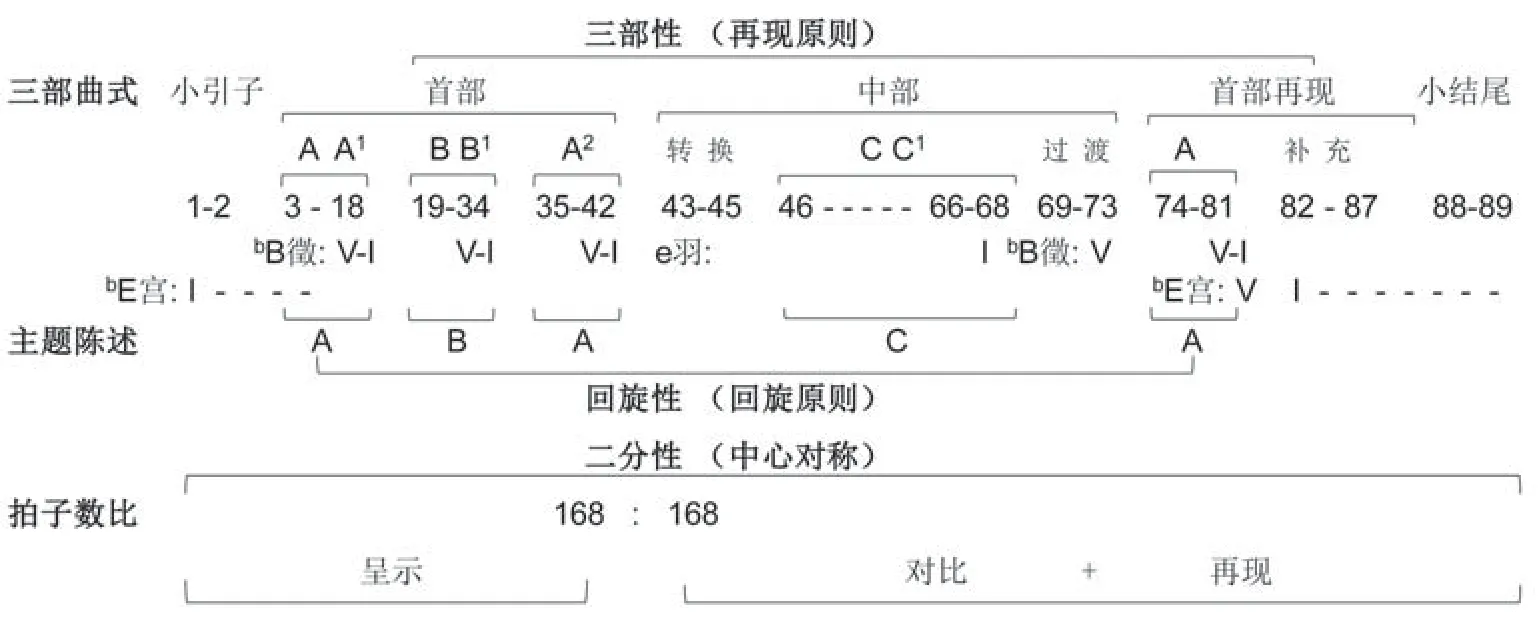

谱1 杜鸣心《小提琴协奏曲》第二乐章主题A、B、C统各调式既独立存在又是一个“共同体”的调式结构特征。从调性上看,B 徵(E 宫)—e 羽(G宫)—B 徵(E 宫)的整体布局,使本乐章在总体性质上具有三部曲式的特点是毫无疑问的。然而,倘若我们仔细观察曲式进程中A、B、C 三个主题的陈述过程会发现,首部主题是AA1BB1A2的陈述顺序,因为有乐段重复,所以其三部性的性质实际上为ABA 的三段结构。同理,中部主题CC’的陈述顺序,其乐段重复的性质实际上是一段结构(C)。而首部再现由三段结构减缩为一段结构,只留下主题A,避免再现部多主题重复,加速音乐发展。至于其后加入的结构补充,其目的是为了使再现部与首部和中部能够取得在一级曲式规模上的抗衡关系(见图1)。

图1 三部曲式与回旋结构交混

也就是说,本乐章三部曲式的A、B、C 三个主题,在重复和简化的过程中,每个主题都没有超过乐段的规模,把带有简单对比中部与首部减缩再现复合在一起。这种中部乐段(包括乐段重复)规模、再现部减缩的三部曲式,有别于中部是“乐部”规模、再现部减缩的三部曲式。因此,综合本乐章曲式结构三个部分中主题ABACA 的组合形态,加上各主题的调性本身没有戏剧性的展开以及结束处的和声均为收拢性终止,使得本乐章主题A 的循环成为了类似回旋曲式的叠部,而其间插入的主题B 和主题C 成为了类似回旋曲式的插部。这样看来,主题形成回旋结构似乎也是“顺理成章”的。因为,“再现三部曲式当再现部发生减缩时,有的可能与其它类型的曲式混淆起来”④杨儒怀:《音乐的分析与创作》,北京:人民音乐出版社2003年版,第355页。。

二、变节拍构成“拍子数”中心对称

“音乐作品,是特定内容在特定时间中的艺术展现;音乐作品的结构,是音乐作品艺术展现的时间‘轨迹’,而这种轨迹‘首先是由时间和时间的划分组成的’,因此,音乐作品的结构,是既能‘被组合’的,也是能‘被分解’的。”⑤彭志敏:《音乐分析基础教程》,第167页。就是说,音乐结构中音乐事件的组合,既可以根据主题的发展依据和构成基础或者调性布局的对比关系等,被划分成一个个的“时间段”,也可以根据其它音乐表现要素建立起来的时间“轨迹”,被表达成一个个的“结构量”。现以梳理杜鸣心《小提琴协奏曲》第二乐章的“节拍—时间”关系为基本途径,来观察本乐章的节拍成分,以期从中寻找到有一定意义的时间“轨迹”,进而阐释“拍子数”建立起来的结构组合以及促使某种结构组合成型的内涵。

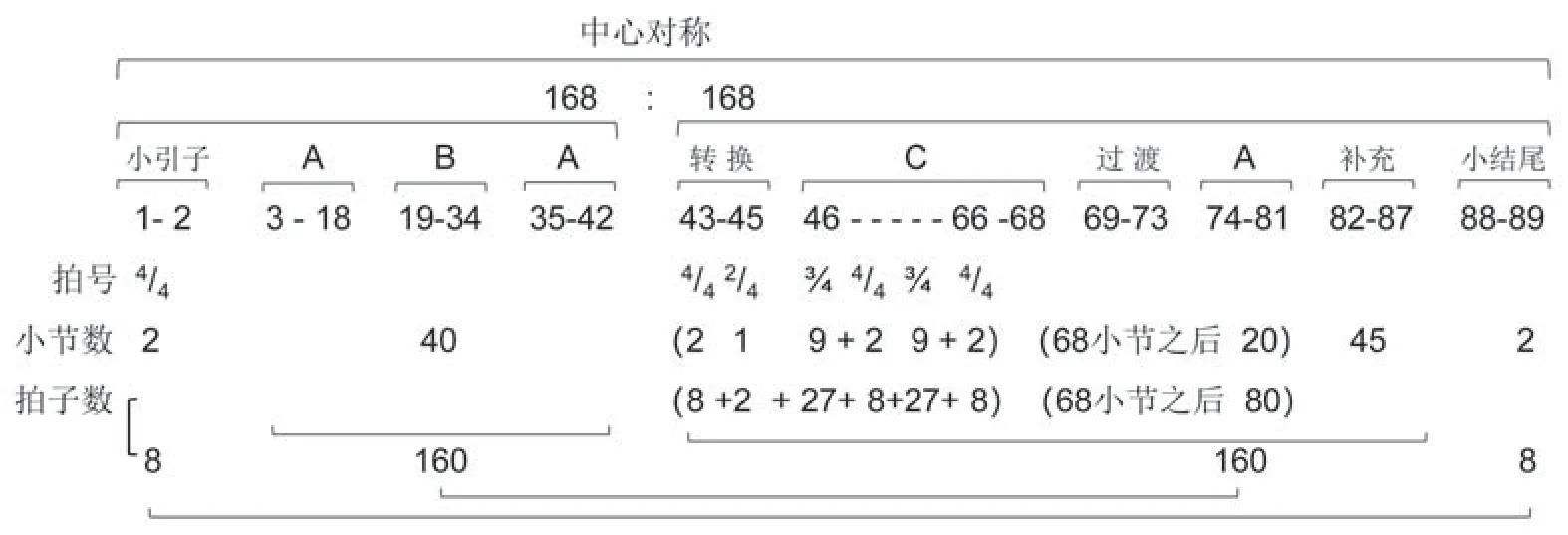

杜鸣心《小提琴协奏曲》第二乐章除了三部性布局、主题回旋式表达以外,还有一个表情元素具有重要的意义,即“一种构成节拍不规则的直接而简单的方法是通过变节拍(或混合拍子,changing meters or mixed meter)。这是在后调性音乐中广为应用的一种方法,特别是在20 世纪早期斯特拉文斯基的作品中”⑥[美]罗伊格-弗朗科利:《理解后调性音乐》,杜晓十、檀革胜译,北京:人民音乐出版社2012年版,第255页。。杜鸣心把写作手法扎根于传统土壤的同时,兼收并蓄了新的创作理念,以单拍子和复拍子各自的重音律动为基础,赋予《小提琴协奏曲》第二乐章又一时间“轨迹”。本乐章第1—42 小节是4/4 拍组织内的小引子和主题ABA 的呈示,终止式之后的第43 小节音乐情绪突然变化,成为本乐章一个重要的时间划分点。随后先是4/4拍变换为2/4拍,进入主题C(包括重复)后,节拍又从3/4 拍交替至4/4 拍直至全乐章结束。变换的2/4拍只有1小节,看其表面,似乎可以依据“少”而忽略它的更大作用。其实不然,“在实际的音乐中,谱面上的节拍标记与真正的节拍结构之间可能一致,也可能不一致;在简单的谱面现象之后可能隐藏着更复杂背景,也可能相反”⑦彭志敏:《音乐分析基础教程》,第105—106页。。若把第44小节和第45小节的节奏组合在一起,节奏是顺分性的上行3 拍和顺分性的下行3 拍。依据重音原则,这两小节谱面的节拍标记和实际节奏组合所产生的节拍结构,改变了各自小节原有的重音,成为上行3 拍的第1个节拍和下行3 拍的第1 个节拍为节奏重音,从而使这两小节各自的“重音数”由4/4 拍规定的2个和2/4 拍规定的1 个变为3/4 拍的1 个,进而使这两小节的节拍性质,从标记上4/4 拍的4 拍和2/4 拍的2 拍,变成了3/4 拍的两个3 拍,为主题C的3/4拍陈述做了“节拍重音”的铺垫(见谱2)。

谱2 第44—46小节(音乐转换处和主题C的开始)

有趣的是,当我们把这些变节拍综合在一起观察“拍子数”时,发现这些变节拍(尤其那个1小节的2/4 拍)有着非凡的意义。因为它们的“变”绝妙地构成了第1—42 小节与第43—89 小节完全一样的拍子数:168拍。不得不说,那个少的只有1 小节的2/4 拍,的确有着“更大的作用”,它的“少”既改变了节奏重音为主题C 的3/4拍陈述做了准备,还成全了乐章“拍子数”168:168 的数比关系,导致全乐章由于“变节拍”而产生一分为二的两端“拍子数”的高度统一,形成中心对称的特定比例关系(见图2)。

图2 变节拍构成的“拍子数”中心对称

这一分析的过程、方法与结果,也许是杜先生本人事先并未想到的,不存在依赖于作曲家的“原构思”,只是依据谱面现象的客观论证。也或许会有人认为这种做法与结果都是偶然的、勉强的或分析者主观人为的。但是,它又确实是一个事实、一种存在、一项不容置疑的发现或结论。二者颉颃如此,这是作曲家的形象思维与分析家之逻辑思考间的差异;是独立的分析学科(者)对“已发表”作品所拥有的理解权;也是音乐分析过程中之问题解决及结论合理化追求的一种“被允许”!另外,就节拍律动而言,本作品主题A和主题B 在4/4 拍节奏韵律的组织下,音乐带有抒情性。而由3/4 拍节奏韵律组织的主题C,虽然结束时变换至4/4 拍,但是,其主要部分是3/4 拍的节奏重音律动,音乐带有舞曲性质。所以,某种程度上说,变节拍不仅导致本乐章两端的拍子数相同,也致使A、B、C 三个主题形成了体裁上的对比。笔者认为,这一直观、清晰且具有创意性的写作技巧,既将主题之间的表情元素依靠音乐自身运动规律来表达,又呈现了节拍这一表现要素的结构意义。

三、定性和定量的双向平衡

杜鸣心《小提琴协奏曲》第二乐章的曲式交混和结构原则的多重结合主要由三方面形成:附带小引子和小结尾的三部曲式;主题ABACA 回旋式陈述;由变节拍而产生的乐章“节拍数”中心对称关系。乐章整体的音乐运动,形成了三部性、回旋性与二分性的纵向交混,构成结构变动,而且每一种结构都有自己独立的表现意义:第一,三部曲式的音乐进程表明了本乐章曲式的基本状态和共性标准;第二,重复和简化造成的主题循环陈述,形成与三部曲式结构的交混;第三,变节拍构成“拍子数”168:168,其艺术展现的时间“轨迹”形成中心对称的“折射性”镜像结构。图3是本乐章曲式交混和结构多重结合的整体情况。

图3 曲式交混和结构多重结合

我们知道,“各类用三部性原则构成的曲式之所以运用甚广,其主要原因之一就来自于它们的平衡”⑧彭志敏:《音乐分析基础教程》,第168页。。杜鸣心《小提琴协奏曲》第二乐章运用的三部曲式,虽然没有绝对平衡三个部分的长度,但是却满足了曲式进程中主题呈示、对比和再现关系的需求,其平衡主要来自于首部和首部再现之间的主题照应和调性回归,即定性的平衡。而运用回旋性原则将主题组合成类似回旋曲式的ABACA 陈述,突出了主题A 在曲式构成中的主导性地位,强调了它统一全曲的作用。在这里,与三部性定性平衡不同的是,回旋性的定性平衡,通过呈示、对比、再现、再对比、再再现的发展关系,使乐曲获得更加丰富和完整的贯穿性发展,因而有音乐形象内容转变以及情感高涨、升华和转折的含义。值得一提的是,作曲家在二分性原则的作用下,构成本乐章“拍子数”中心对称结构,中心之前主题ABA 稳定地陈述于(E 宫)B徵调式,具有主题呈示的功能;中心之后主题C 陈述于对比调性(G 宫)e 羽调式和再现的主题A陈述于(E宫)B徵调式,具有主题对比和主题再现的功能,导致中心两端状态相应。而中心之前主题呈示的三段结构(ABA),中心之后主题对比和主题再现之和的二段结构(CA),致使前后均具有“乐部”规模,又导致中心两端性质相近。我们把定性平衡中的每一部分“看成是在一个‘时段形式’(moment form)背景下的一个‘时段’”⑨[美]罗伊格-弗朗科利:《理解后调性音乐》,杜晓十、檀革胜译,第344页。,作曲家运用变节拍的写作技术,度量重音之间的律动数量,得到本乐章中心前后168:168的拍子数,尽管有些抽象,却是准确地表明了通过变节拍而建立起来的个性化数比关系,使本乐章中心两端部分的拍子数取得了绝对的平衡,这个平衡参数是整体的而不是单项的数量,是透视分析的结果而不是直观的认识,即定量的平衡。如果说,主题呈示、对比、再现属于性质上的平衡,那么,变节拍“建造”的《小提琴协奏曲》第二章中心两端“拍子数”属于比例上的平衡。这一“定性”和“定量”的双项平衡,在同一作品、同一音乐曲式进程中相辅相成,相得益彰,形成某种个性化的曲体结构,构成一个具有多结构同构一体的结构性语境,赋予作品传统与创新的双重性品格。可以说,作曲家杜鸣心的创作不是简单的恪守传统形式,而是坚定地捍卫音乐艺术本质,不仅擅长优美旋律的塑造,保证并突显其音乐的美好性、旋律性、可听性、连绵性(而这,恰好是“新潮”涌动期“新音乐”所扬弃、所缺少的),也因为在《小提琴协奏曲》第二乐章曲式结构性质交混与时间结构定量平衡的处理上,力求既借鉴西欧传统写作技法,又体现中国民族音乐所特有的音调韵味,进而确立了一种追求共性前提下的个性写作风格,凸显作曲家杜鸣心此类作品“逆潮而动且乐汇中西”的艺术精神。