发达地区农村薄弱学校发展的困境和出路——以民乐小学转型发展为例

周少伟 陈丽伊 黄秀平

(广东省佛山市南海区西樵镇民乐小学 广东佛山 528211)

在我国,薄弱学校通常指在基础教育阶段,某一特定区域内办学条件相对较差,教育质量相对偏低,社会信誉不高的时代,薄弱学校是一个相对的概念,在不同地区或不同时期,薄弱学校的划定标准或表现特征是不同的[1]。20世纪90年代以来,教育深受市场经济的影响,不同地区之间的经济实力差异或同一地区校与校之间的资源差异,致使强校与弱校并存。合理配置教育资源,积极消除薄弱学校,努力促进教育均衡发展是教育发展的客观要求。学校办学缺乏特色、教师发展动力不足、学生自我认同感低等是发达地区农村薄弱学校发展普遍面临的困境。本文以佛山市南海区西樵镇民乐小学为例,深入探讨发达地区农村薄弱学校的转型与发展,为同类型学校提供有益的借鉴经验。

一、发达地区农村薄弱学校发展的困境

(一)学校办学缺乏特色,课程资源匮乏

随着教育现代化进程的加快,素质教育和课程改革的不断深入,教育的个性化和办学的特色化,已为越来越多的教育工作者的共识。坚持特色办学理念,走特色办学之路是学校发展的必然选择。农村薄弱学校在课程资源匮乏的情况下,仅能维持常规的教学工作,想要坚持特色办学理念更是遥不可及,与此同时,农村薄弱学校的特色发展需要明确的方向指引。

民乐小学虽然地处珠三角发达地区佛山市,但它建于20世纪90年代初,校园占地狭小,校舍陈旧,专业场室和设施设备匮乏,可利用的资源相对较少。学校办学缺乏特色,教育质量低下。受应试教育影响,重考试知识而忽视学生的全面发展。师生只有传统课本,大量可用于学校课程开发的优秀本土教育资源却被闲置、失传或遗忘。同时75%的学生是外来务工人员子女,家长受教育程度不高,普遍缺乏家庭教育意识,无暇关心孩子。不利的办学条件和教育环境,导致学校整体教育质量低下。2004年,民乐小学被定为待撤并的农村薄弱学校。受制于学校办学条件、学生生源、课程资源开发利用不足等多种因素影响,学校办学发展缺少特色性,可资利用的资源短缺,使得学校发展陷入困境。

(二)教师发展动力不足,教学质量低下

教师的专业化水平是制约教育发展的主要因素。提升教师专业化发展的水平,是解决相关问题的突破口,明确教师专业化核心内容是基础和切入点[2]。发达地区的农村薄弱学校,因为办学条件相对较差,教育理念滞后,教师专业发展动力不足,专业能力缺乏。教师在教育教学中缺乏职业成就感,部分农村学校甚至出现了“放羊式”或自由式教学。这不仅是作为农村学校的普遍性存在的问题,而且对于即将待撤并的民乐小学更是如此,学校的教师发展面临着上下为难的境地,尤其是在面临撤并之时,师生双方纷纷找寻“良策”,部分有能力的老师申请调离,同时部分学生也转离到其他学校。这对学校的办学发展提出了较大的挑战,学校如何生存发展、如何利用教师力量促进学校质量提升成为学校进一步发展的最大问题。然而,教育直面鲜活的生命和生动的灵魂,它是教师与学生携手共进的精神旅程[3]。教师群体人心浮动,意志消沉,茫然彷徨。在此情况下,学生厌学,成绩不断下降,对自己失去信心,从而造成了恶性循环。面对着当前中小学教师发展以新时代教师发展理念为引领,通过问题导向的教师工作坊搭建,将人工智能赋能教师发展,并构建教师专业发展质量监测跟踪体系,从而促进教师专业发展[4]。

(三)学生自我认同度低,意志薄弱

俗话说,得天下英才而育之,是所有学校教育工作者所共同期盼的事情,可是在莘莘学子中,英才毕竟是凤毛麟角。对于发达地区农村薄弱学校来说,学生来自农村,亦或是外地务工人员子女,这些孩子的学习习惯相对比较差、学习自信心不足,家长的素质相对比较低、家庭教育意识和水平欠缺,造成学生自我认同度低,意志薄弱。尤其是学校生源结构导致学生相比于其他学校学生在心理上会产生一定的落差,外来务工人员子女在城市立足的归属感不足更加剧了这种心理状态,再加上家长受教育程度较低,群体素质相对较差,普遍缺乏家庭教育意识和知识。多数家长忙于生计,对孩子关心甚少,家庭教育的缺失也使得学生的学习质量缺少足够的指导。进一步分析学校学生特点,学校学生来自五湖四海,由于成长的环境不同,家长关心不足,造成学生自我认同感和价值感较低,自卑、散漫、没有规矩意识,学习能力较弱,意志力薄弱,不敢抱有梦想。

二、发达地区农村薄弱学校发展路径探析

特色办学是我国教育内涵发展阶段的追求之一,它是学校发展的一种模式,是提高办学质量的抓手[5]。作为一所待撤并的薄弱学校,该往何处去?撬动学校改革的动力支点何在?如何能快速有效地给全体师生注入自信和精气神?基于此,经过深入调研论证,民乐小学找到了一条文化兴校之路。学校组织相关人员进行调研实践,从学校地理位置分析,民乐小学坐落在美丽的西樵山脚下,西樵山是文化名山,是“岭南狮艺武术发源地”,是一代武术宗师黄飞鸿故里,“南狮”被确定为非物质文化遗产。为此,学校根据学校周边的优秀资源,依托黄飞鸿等佛山优秀人文资源,将体育、艺术与传统技艺相结合,开启了学校发展的特色探索之路。

(一)加强顶层设计,完善办学理念体系

学校发展首先定位为特色办学,聚焦“飞鸿精神”,从传统走向现代,并与时代接轨。依托本土优秀人文资源,学校提炼出“飞鸿精神”——怀梦想、持坚毅、行仁爱、习智慧。成立了校级特色发展研究中心,对顶层设计进行全盘布局,梳理与提炼。深化学校发展精神内涵,进一步明晰学校发展定位,提出“飞鸿教育·育人成人”的育人目标,逐步提炼出“德艺双馨,文武相晖”的办学理念,丰富“一训三风”,把育人理念体现在《校歌》《飞鸿赋》《飞鸿誓词》中,引导学生追寻梦想。

同时,学校借助高校专家力量完善理念文化体系,构建“飞鸿教育”课程体系。围绕“德艺双馨、文武相晖”办学理念,构建“小飞鸿”课程体系,也借助当下课程发展较为适宜的STEAM教育理念促进学校课程体系建设和重构,以STEAM理念引领学校课程发展[6],从而构建了四大课程:一是“小飞鸿·修德”,重点对学生进行以自尊、自信、自爱、自强、自立的“五自”教育;二是“小飞鸿·学艺”,重点对学生进行良好的社会适应能力、人际关系处理能力、自我成长能力等的可持续发展教育;三是“小飞鸿·崇文”,重点对学生进行培养学习能力及运用智慧能力的教育;四是“小飞鸿·尚武”,重点对学生进行磨练意志,培养乐观向上生活态度的励志教育。课程内容体系涵盖了国家课程、地方课程、校本课程,形成了富有特色的飞鸿教育课程体系。

(二)挖掘本土资源,构建特色项目体系

本土资源的挖掘与利用,有助于本土优秀文化资源的传承与发展,也为学校特色办学寻找了一条具有创新性的道路,能够帮助学校学生在学习的过程中不断树立自信,提高自我认同,促进学校质量提升。本土资源的挖掘重在“寻找黄飞鸿足迹,以狮艺武术为载体,创建特色项目”的探索,培育狮艺武术特色项目。

首先,学校采取任务驱动的方式,以课题带动学校特色项目构建。2004年,学校开展了“寻找黄飞鸿足迹”的全校性课题研究,抓住倡导学校开展“阳光体育大课间”活动契机,引入“狮艺武术文化”,通过将其引入学校教育教学中,有利地传承了飞鸿精神。

其次,为了让“飞鸿精神”落地生根,学校致力于融物质文化和精神文化于多彩特色活动中。学校通过打造特色活动精品项目的形式,先后开发了《武动佛山》《佛山大头佛》《舞者传道》《飞鸿赋》《狮道》《鸿鹄方洲》《佛宝闹狮》《妹,去打仗》《不倒》等系列节目和特色活动。推动了学校特色项目发展,用作品感和成就感唤起师生追梦的内驱力。

最后,通过项目整合与实施,以全校性的推进方式,促进项目在学校的落地实施,学校获得了转型发展的契机,增强了师生努力向前的信息和动力支持。

(三)发挥平台效用,搭建教师成长体系

学校充分发挥平台效用,构建“飞鸿之师共同体”成长模式,助力教师立体化发展,实施“四大强师工程”,造就“飞鸿之师”。

1.科研为先导,课题带动战略

在人员培养方面坚持课题研究与提高教师素质相结合,通过学校课题的设立带动教师进行课题开展和探索,将课题内容与学校教师任教学科紧密结合,并结合学校特色发展方向,以课题的形式进行全校性的课题推进,从而不断深化学校特色发展内容。当然,教师的发展也需要经过长期性的、系统性的培训指导,学校借助高校专家资源、地方教育科研部门力量等多种方式,不断推进学校教师的专业发展。这还需要教师提高自身认识,深化教师自我理性思考,整合提炼,使教师的教育科研能力与综合素养得到实质性的飞跃。

2.研发校本教材,助力教师专业化成长

根据教师的兴趣特长,成立教材研发小组,从顶层设计、学生成长、教师成长等方面开发《飞鸿少年四项修习》《佛山武术》《岭南少儿狮艺》《岭南少儿武艺》《小飞鸿学乐器》《小狮子篮球联盟》《佛山家宴》等系列校本教材。开发教材过程中,教师需要专业阅读、专业写作和专业共同体建设,从而深化教师教育教学理念,培养老师组织管理、协调等能力,促进教师专业化成长。

3.构建“飞鸿之师共同体”成长模式,打造品牌教师队伍

成长源自一步步的“蜕变”,而最好的蜕变是自主的成长。搭建教师自主成长的平台,提高教师自主发展的意识和能力,使“飞鸿之师”在成长的道路收获成功、分享喜悦、共同成长。

一是专家引领,铸造团队成长“跑道”。学校聘请学科教研与教师培养方面的专家作为学校发展的顾问。在专家的引领与指导下,我们不断摸索特色教育发展的方向,铸造团队成长的“跑道”。学校充分发挥名师、骨干教师的引领、示范作用,专门成立各项目科研工作室(科研小组),从而促进教师团队整体科研水平的提高。利用科研团队学习时间,组织教师进行学习交流,将自主学习的心得及教学实践中的举措、疑惑、经验、反思等在同伴中分享、互学、互助,共同提高,为教师成长“助跑”。

二是实施专业发展“三三工程”,促进教师立体化发展。划分“三格”培养层次,即分为新教师“入格”培养、青年教师“升格”培养、骨干教师“风格”培养。铺设专业发展“三环道路”,即铺设“外环”(教学基本功)、“中环”(教学策略)、“内环”(教学思想)。

三是积极落实名师工程。树牌子:鼓励科组教师申报省、市、区级成果,不断推出名、特、优教师,并加大激励和宣传力度;给位子:高度重视优秀教师这一优质教育资源的合理配置和使用,选拔一批年富力强、心系学生、能干苦干的青年骨干教研室主任、年级部主任、教研组长和年轻教师的指导教师;搭台子:鼓励和支持教师参加高学历进修,选派骨干教师参加省市区骨干教师培训。

4.提高学生参与度,建设交流展示体系

基于外来务工子女个性发展和综合素质不足,农村学生缺乏自信、缺乏梦想,缺少兴趣爱好和特长。民乐小学以“一生好习惯·一流好品格”“一手好字好文章·一生阅读好思辨”“一项好体育·一身好体魄”“一门好手艺·一项好乐趣”为目标,国家课程为基础,以校本课程为抓手,以活动课程为平台,使不同的孩子能够找到各自的成长通道,让每个孩子都有出彩的机会。

一是开设多元课程活动,浸润师生心灵。通过完善飞鸿教育课程体系,建立以深化德育与课程教学改革为内驱的学生成长“新里程”,开展“乐艺缤纷show”“尚武嘉年华”“厚德文化节”“崇文文化汇”四大主题活动,以“每周一展示,每月一主题,每学年一汇报”的形式,构建“小飞鸿”多元成长平台。多样化的活动课程生态构建,进一步增强育人的系统性,深刻诠释了学校飞鸿文化的核心价值,传播了飞鸿精神的核心内涵,让飞鸿教育直抵师生心灵。

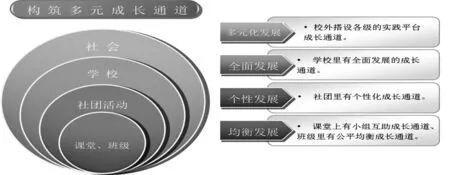

二是深化课程体系,打造多元实践平台。在落实国家课程体艺2+1的基础上,全面实施“六个一工程”(如图1),开设“每天1小时社团活动课”“每周一舞台校级展示活动”等校内活动平台。搭建了佛山市非遗周暨佛山秋色巡游活动,镇区市省各级少儿艺术花会,并通过香港、澳门回归庆典晚会、篮球世界杯开幕式展演等校外交流成长平台,提升学校学生的自信发展。通过近年来的努力和发展,学生参与国际国内各类文化交流活动达120多次。5年间,18次登上中央电视台,三度登上央视春晚。多元化的成长平台(如图2),让不同的孩子能够找到各自的成长通道,使得每一个孩子都有出彩的机会。

图1 “六个一”工程

图2 构筑多元成长通道

经过学校多年的实践探索,民乐小学实现了从自强、自信到自觉的重要飞跃,形成了发达地区农村薄弱学校发展素质教育实践探索的经验与成果,成为了具有引领示范作用的典型样本。发达地区农村薄弱学校困境的解决不能一蹴而就,关键要精准定位学校办学特色,充分挖掘本土人文资源,找到撬动学校转型发展的支点,为教师、为学生搭建多元平台,才能真正使农村薄弱学校走出困境,进而走向优质化发展的道路。