释义助学密码 推动师生共学

文|孟 艳

“学为中心”理念是当下教育界的共同价值追求,“助学课堂”就是这一广阔潮流中的一朵洁白浪花、一弯清奇溪流、一抹皎洁月光。“助学课堂”,是指帮助学生学习、促使学生主动发展的课堂。教师摒弃课堂中的“主导”身份,由原来的决策者变成学生学习的参与者、陪伴者、点拨者,站在学生的立场,倾听学生的心声,把握学生的学情,关注学生即时的学习需求与状态,弯下腰真正和学生一起学习。这就要求教师既要适时出现,在学生困惑迷茫处指点迷津、拨散迷雾,又要在学生的最近发展区适当隐退,成全学生的独立成长,让课堂成为学生精神发展和思维进阶的助推器。

在“学为中心”的“助学课堂”中,不仅会听到学生“拔节”的声音,也会听到教师“拔节”的声音。教师在助学的过程中,不再追求表演的一气呵成、完美无瑕,而是以师生共同成长为美好愿景,自觉优化课前教学设计,提升课中驾驭能力,做好课后教学反思,与学生平等对话、合作探究,进而成长为一名善于引领学生学会学习的智慧型教师。正如《礼记·学记》中记载的:“学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰教学相长也。”

“助学课堂”共包含五种课型,分别是“1+1 习作”读写结合课、“1+1 篇”阅 读 整合 课、“1 篇+1 组”群文阅读课、“1+1 本”整本书阅读指导课、“1+1 实践”综合实践活动课。这些助学课型分别助力学生习作能力培养,助力学生阅读能力提升,助力学生整本书阅读,助力学生开展语文综合实践活动。五种不同课型,其价值与意义各不相同却又殊途同归,每种课型都散发出独特耀眼的光芒,让学生流连忘返。

一、博闻强记,助力学习方法的深度迁移

语文教学的目的,不只在于教会学生识字、写字,更重要的是学习方法的落实与迁移,进而将学习的“引擎”交给学生,拿到自主探究学习奥秘的金钥匙。不仅如此,教师还应该培养学生悠然自得的博大情怀,用一颗富足善良的心灵,感悟文章的情感内涵,提升学生的审美情趣。“1+1 篇”阅读整合课,“1 篇+1 组”群文阅读课,正是通过它的课型优势,助力学生能力的深度迁移以及审美情趣的不断提升。

学完统编本三年级下册的《燕子》,为了帮助学生感受喷薄而出的炙热的春光,引导学生落实本单元语文要素“一边读一边想象画面,体会优美生动的语言”,助力学生学会仔细观察,笔者为学生迁移拓展了徐志摩先生的《落叶》:“我又再次见到了那飘散着的一片片落叶。见到落叶并不稀奇,但是这是在春天,四月的春天!春天见得最多的应是傲然怒放的鲜花和春风得意的杨柳,而不是像蝴蝶一般在空中翩翩起舞,萦绕的落叶。我看着地上的落叶,有三种不同的颜色:翡翠般绿的,金子般黄的,火一般红的,真可以说是色彩繁多了。”落叶的优美舞姿、绚丽色彩,就在边读边体会的过程中,渐渐浮现于学生的脑海之中。

学完统编本三年级下册的《肥皂泡》,为了帮助学生体会冰心童年的美好时光和些许的无奈和孤单,为本单元习作“写一个人,尝试写出他的特点”奠定基础,笔者为学生拓展了《我的童年》:“因为没有游伴,我很小就学习看书,有‘好读书,不求甚解’的习惯。我的老师很爱我,常常教我背些诗句,我似懂似不懂地欣赏。”进一步助力学生感悟冰心先生热爱读书、痴迷读书的人物特点。

《桂花雨》是统编本五年级上册第一单元的文章,本单元的语文要素是“初步了解课文借助具体事物抒发感情的方法”,习作要素是“写一种事物,表达自己的感情”。作者回忆了童年时期故乡的“桂花雨”这一典型事物,字里行间弥漫着作者淡淡的乡愁。原文中有许多美不胜收的句子,读之让人心生暖意:“桂花树的样子笨笨的,不像梅树那样有姿态,不开花时,只见到满树的叶子,开花时,仔细地在树丛里寻找,才能看见那些小花。可是桂花的香气,太迷人了。”这样的语句比比皆是,表达了作者对家乡的怀念之情。品读这样清新怡然的文章,学生自然会生发出些许对美好自然的向往之情。可是,光靠这一篇文章,难以呈现给学生一场作者文学的唯美盛宴。此时,“1 篇+1组”群文阅读彰显了优越性,结合学生的理解能力,站在学生的立场,教师呈现了作者的《毽子里的铜钱》《月光饼》《细雨灯花落》等文本,学生可以进一步迁移学习作者又选取了哪些具体事物,抒发了何种细腻感情,既落实了本单元的语文要素,为习作打下扎实的基础,又助力学生更近一步走近作者,走进她那一篇篇承载着浓厚情感和回忆的文本,走进那如泛黄相簿一般的时代,燃起心中的那盏璀璨的文学之灯,睁开那双能辨识世间之美的慧眼,敞开澄澈空明的内心境界。

搜集与教科书中的文本内容贴合、语文要素一致的教学资源,对于教师而言,也是不小的挑战。在整合教育教学资源的过程中,教师必须反复研究文本,目光在字里行间反复穿梭,挖掘文字后面的言外之意。只有心中有章法,目中有学生,才能整合出真正助力学习方法迁移运用的优质资源。只有师生共进退,在这疏影横斜、斜枝横生的拓展与运用中,学生的能力才能实实在在得以提升。

二、寻本溯源,助力读与写的深度转换

写作是潜意识的外化,是记忆的重建,是林林总总的想法初潜于我们大脑之时捕捉到的吉光片羽、斑驳光点。流淌于学生笔尖的文字,也许是一闪而过的奇思妙想,也许是奔涌而出的汩汩清泉,教师需要将埋藏在学生心中关于写作的火苗点燃,而不是让美好的词汇永远埋藏于学生意识的深谷。

统编本教材中选取的精读课文是阅读训练的最佳载体,是学习语言表达的“本”和“源”。教师应该结合本单元的语文要素,寻找最有价值的语言训练点,给予学生自由的阅读和探索时间,表达自身的感受和理解,进而实现读与写的深度转换。仿写前,教师应转变教育理念,从教“写什么”到教“怎么写”,只有将课本中的文本教到位,将方法提炼准确,将细节教扎实,才能使文本真正发挥应有的价值。

“1+1 习作”读写结合课,目的就是打破学生“读后依然不会写、教后仍然惧怕写”的怪圈,助力学生学会表达。以前一个“1”为范本,在仔细品读文本语言之余,教师应教会学生习作的方法、文章段落间的结构、好词好句的运用与积累以及联想和想象在习作中的重要作用,然后,找准读写结合点,利用相应的小练笔,为学生提供思考和习作的平台。这样,既检验了前面的学习成果,又实现了对习作实质意义的探究,记录课堂上学生的奇思妙想和课堂生成。

《乡下人家》选自统编本四年级下册,本单元的语文要素是“抓住课文关键词句,初步体会课文表达的思想感情”,习作要素是“写自己喜爱的地方,表达出自己的感受”。笔者在带领学生品读完本文的关键句“乡下人家,不论什么时候,不论什么季节,都有一道独特、迷人的风景”,感受乡下人家的“独特”“清新”之美后,重点剖析文本的第3 自然段“鸡,乡下人家照例总要养几只的。从他们的房前屋后走过,肯定会瞧见一只母鸡,率领一群小鸡,在竹林中觅食;或是瞧见耸着尾巴的雄鸡,在场地上大踏步地走来走去”,引导学生结合四年级上学期学习过的“动物描写一组”的方法,再来描写一种乡下人家可能会饲养的小动物,写出它们可爱的动作和神态。

因为有了前面“1”的指导,学生写起文章来如鱼得水,课上涌现出不少活灵活现的动物描写。如:“牛,乡下人家照例是会养几只的。从他们的田野麦田经过,肯定会瞧见一只老牛在夕阳下低着头辛勤地耕作;或是一只母牛,率领几只小牛,在林间悠闲的吃草。”又如:“猫,乡下人家照例是会养几只的。从他们的房前屋后经过,肯定会瞧见一只母猫眯着眼睛懒洋洋地晒太阳;或是一只公猫躲在房檐下,蓄势待发地捕捉老鼠。”这样的习作,才是有血有肉的,才是对语文本色的完美诠释。学生不仅感受到了文章写作手法之精妙,还训练了凝练的语言表达、自然的情感抒发。

《花钟》是统编本三年级下册第四单元的第一篇文章,文中最为精彩的部分是描写九种不同的鲜花开放的动作和形状、样态的句子,是促使学生语言表达提质增效的典型范例。写作前,教师应挑选学生最适宜的助学策略,助力学生合理“拆分”文本,提取关键信息。如“凌晨四点”“五点左右”“在七点左右”等短语,将时间的先后顺序表述得既清晰流畅又不生硬刻板。再如“吹起、绽开、苏醒、含笑一现”等一系列精准的动词,生动传神地表达出不同的花或慵懒、或怒放、或害羞、或明艳的开放姿态。之所以说“牵牛花吹起紫色的小喇叭”,是因为牵牛花和小喇叭的形状相近,所以可以依照花的形状进行比喻、拟人的创造等。关键信息提取完成后,教师让学生顺势完成课后小练笔,学生就能仿写出“向日葵扬起圆圆的小脸”“蝴蝶兰扇动起粉色的薄如蝉翼的翅膀”等形象生动的句子。教师还可以出示“迎春花、荷花、菊花、梅花”代表四种不同季节的花朵让学生进行仿写,既组成了四季的“花钟”,映衬了本文的文本主题,又深化了学生“按照时间的顺序依次描写”的逻辑思维和写作方法,促进读写的深度融通。

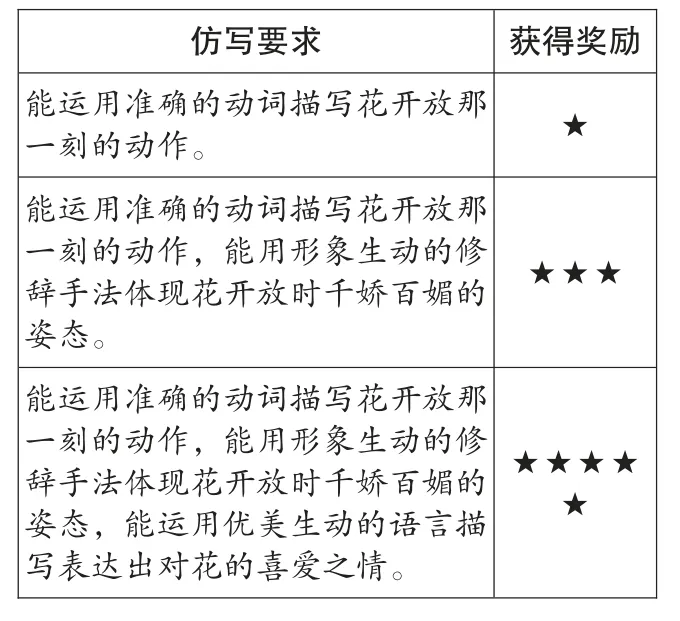

在学生读写转换完成后,为实现“教、学、评的一致性”,教师可为学生出示评价表格(如表1),给予学生相应的评价标准,来即时检测学生的仿写质量,进一步提升学生的语言表达能力。教师也能了解学生的习作情况,并给予富有针对性的指导。

表1

综上所述,教师在教学时,应充分利用文本这一“本源”,挖掘透彻,解析到位,并且选择合宜的助学策略,搭建好文本和习作的桥梁,帮助学生享受表达的自由和幸福,真正将言语实践落实到位。在此过程中,教师的文本解读与运用能力也相应提升。

三、曲径通幽,助力深度思维的训练提升

苏轼曰:“吾文如万斛泉源,不择地皆可出。在平地,滔滔汩汩,虽一日千里无难。及其与山石曲折,随物赋形,而不可知也。所可知者,常行于所当行,常止于不可不止,如是而已矣!”助学课堂也理应如此,教师如同水,学生就如同山石或平地,水只能依合山石或平地的走势,或蜿蜒崎岖,或一泻千里,或贴着平地而流,或匍匐前进。无独有偶,钱梦龙老师也曾说:“我在备课的时候,首先考虑的不是怎样讲文章。有时自己在阅读中遇到难点,估计学生也会在这些地方发生困难,就会设计几个问题,让学生多想想。”

特级教师李玉玺老师在教学古诗《闻官军收河南河北》时,就是这样做的。他始终从学生的学情出发,和学生一同经历感悟杜甫“喜欲狂”的历程。李老师先向学生提问:“近期,有哪些事让你感到高兴?”看似不经意的发问,实则投石问路、以石探水,为后面感受诗人的“欣喜若狂”埋下伏笔。由于杜甫生活的时代与当今相隔久远,学生很难真正体会到杜甫听到获胜的消息,为何如此欣喜若狂、喜极而泣。如若教师简单给予、和盘托出,学习效果自然稍显逊色,学生的思维能力也无法得到有效训练。李玉玺老师极具教育智慧,他运用两份助学单,恰当补充杜甫一生疾苦、几经风雨等背景资料,迁移了杜甫的其他几首代表作《春望》《石壕吏》等,适时隐退在学生身后,帮助学习自主阅读、独立思考,进而组织引导学生说出心中感受。自此,学生在一番艰难又有趣的思维历程后,“洞天石扉,訇然中开”,杜甫“喜欲狂”的原因逐渐在心中由模糊转为清晰。学生的亲身感悟比教师的说教难忘得多,学生的思维也在无形之间经历了曲径通幽、柳暗花明又一村。

一位真正优秀睿智的教师,就要像李玉玺老师这样,始终和学生站在一起,采用合宜的助学策略,从学生生命成长的高度思考课堂问题的设置、学习资源的整合、教学设计的优化,从而引领学生学会学习,落实核心素养。从关注教学设计的落实到关注学生的实际需求,从关注问题的结果走向关注自主解决问题的过程,从关注课堂的外在演绎到关注深度学习的内在发生。

除此以外,要想真正感受文学的深层次魅力,发展学生的思维能力,还应践行叶圣陶先生所倡导的“整本书阅读”。如何改变传统的教学方式,在正确诊断学情的前提下,以学定教,删繁就简,实施与学生阅读能力相匹配的整本书阅读教学,进而激发学生阅读整本书的兴趣,是“1+1本”整体书阅读指导课的关键。

阅读是一个由浅入深、先整体感知再局部赏析、循序渐进的过程。“1+1 本”整体书阅读指导课,关键要搭建好课文与书本间沟通的桥梁。以《冬阳·童年·骆驼队》一课为例,首先,根据教学目标,教师先为学生设计一个“助学单”,从读准字音、读通句子、把握文章大意等方面,助力学生预习。学生凭借此“助学单”能轻松掌握自学方法,形成对整篇文章的整体感知。其次,在课堂上,教师针对学生的预习情况,梳理主要问题,仅对重要词语进行点拨,如骆驼的“咀嚼”“沉默”等动作、神态描写,进而提出主问题“为什么作者记忆深处的童年印象是感伤和温暖的”。再次,教师组织学生深入文本,仔细品味文章中的语言风格,鼓励学生联系上下文和生活实际,谈谈自己的感受,在学生的交流和展示中,升华文章主旨,“作者的童年是蕴含童真、童趣、童心的”,并谈谈自己的童年趣事。最后,围绕作者林海音的生平简介以及小说《城南旧事》的创作背景,激发学生对小说的阅读欲望。由课内到课外,这种去功利化、以培养学生阅读素养为主旨的阅读若长期坚持下去,学生定会跳出片面化的思维格局,不断养成高层次、全面的思维能力,欣赏书籍之内的那份“别有洞天”。

小课堂蕴含大智慧。语文的课堂,应该泛着灵动之美、智慧之美、创造之美,“助学课堂”无论是哪种课型,都是围绕着如何助力学生学习、落实学为中心展开的。因此,“助学课堂”是自然真挚的课堂,是师生共舞的课堂,是消融师生鸿沟的课堂,是值得每位有理想追求的语文教师毕生探索实践的优质课堂!