运用思维导图,助力语文素养提升

文|史超男

思维导图是一种培养学生发散性思维的助学策略,不仅能够将学生的思维过程以个性化的方式可视化,还有助于学生自主构建完备的知识体系。因此,在助学课堂中科学地运用思维导图的助学策略,能够同步提升教师的教学效率和学生的学习效率,助力语文高效课堂的建立。

一、课前预学:以思维导图构建自学能力提升的梯架

传统预习语文的方式无外乎标注自然段、读几遍课文、圈画抄写生字词等,缺乏变化与创新,学生们往往完成得机械且流于形式,无法深入到教材之中,独立思考并发表见解的能力培养更是无从下手。在这样的低质量循环下,学生学习的自主性不能得到充分发挥,教师的课堂容量难以精简,高效的课堂也就难以实现。

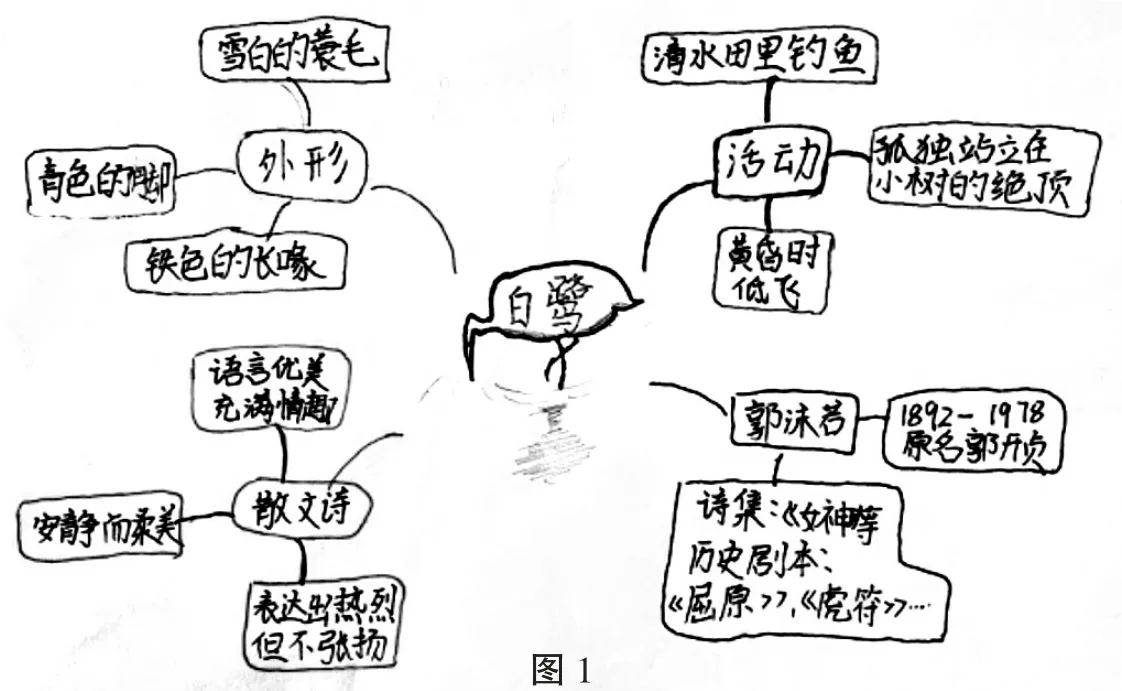

笔者在为期一年的教学中,尝试将思维导图应用于学生的课前预习。思维导图能够极大地提升学生自主学习的积极性,将学生的思维过程具象化,并激发了学生的创造力。如统编本五年级上册的《白鹭》一文,通过描写白鹭精巧的外形和富有情趣的活动,抒发了作者对白鹭的喜爱之情。在这一阶段,学生将预习的思维导图呈现得清晰具体,能自主完成查找作者资料,梳理课文脉络,提炼课文要点以及圈画生字词等任务,能以“白鹭”为中心点,自主整理出以“课文体裁”“作者简介”“白鹭外形”“白鹭活动”为主干的四条导图分支,在每条分支上又能提炼出每一部分的关键词,以放射状的连接线衔接其各分支的内容,顺利完成预习阶段对文本的独立解读(如图1)。

图1

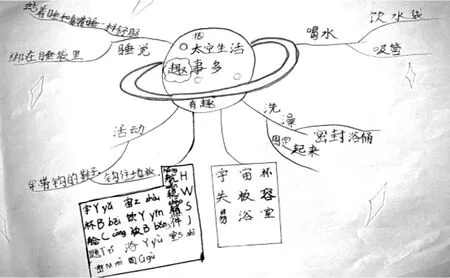

有时学生也会用相应的图像、符号取代文中冗长的内容,用不同颜色的连接线,甚至各异的导图造型,来达到区分思维导图中不同分支所代表的不同内容和装饰的效果。如二年级下册的《太空生活趣事多》一文通过浅显生动的语言介绍了新奇有趣的太空生活知识,笔者鼓励学生读好课文,尝试利用思维导图,以自己喜欢的方式来进行课文的预习(如图2)。这使得思维导图的创作过程富有趣味性,学生能够深入文本,完成对课文内容的分类和解读,同时发挥想象,绘制出了属于自己独一无二的思维导图,这也反作用于学生创造力、组织力的发展。

图2

在课前预习中应用思维导图,打破了传统预习方式的固化法则,给予学生充足的独立思考和施展的空间。将创作思维导图的积极性应用于学生深入文本、独立解读能力的培养,为深度学习奠定了基础,教师在课堂上能够有效减少重复、机械以及缺少思维含量的提问,在助力高效课堂的同时,构建起学生自学能力提升的梯架。

二、课中助学:以思维导图实现深度学习,发展思维能力

课堂上的时间极其有限,想要在短短的40 分钟内完成对整篇文章的把握与分析,达成语言训练与思维能力同步发展的良好教学效果,这对教师在助学策略上的选择提出了更高的要求。情境教学、启发式教学、合作探究学习等教学方式对于学生思维能力的发展起到了实质性的作用,但仍有一定的局限性,即难以系统地将知识点进行整理与归纳。而假若恰当地将思维导图引入到语文课堂中,它就会成为语言训练与思维发展的催化剂,在二者巧妙的融合下产生奇妙的“化学反应”。

如三年级上册《美丽的小兴安岭》一文按照季节变化的顺序,描述了我国东北的小兴安岭一年四季美丽的景色和丰富的物产,赞美了祖国的大好河山。作者抓住了不同季节的景物特点进行描写,语言特点较为突出,课文各部分互相联系。结合本单元“借助关键语句理解一段话的意思”的语文要素,我们可以用思维导图的助学策略来引导学生自主学习。思维导图以文章中心为中央基点,向外发散各层次主题的分支,在这一步,学生能够准确且迅速找到全文的关键句,并提炼出“花园”“宝库”两个关键词,再沿着这两个核心关键词,发散出春、夏、秋、冬四个主题分支。以“春”分支为例,笔者引导学生朗读相关段落,圈画出作者描写了春天的哪些景物,并交流某一景物的特点,同步在板书上以“春天—景物—特点”的层次分支进行“春”部分思维导图的绘制,学生很快就提炼出作者在描写“春”部分的语言特点,并能够对照文本补充板书上未完成的关于景物和特点的分支。可以说,这一局部的思维导图,引导学生破译了解读文本的密码,在“夏”“秋”“冬”几部分内容的学习上,学生迁移学法,在合作探究中抓住各个季节的景物及特点,绘制出了不同季节的思维导图(如图3、图4)。

图3

图4

在小组合作绘制思维导图的过程中,也涌现出许多富有个性化的设计:有的小组用长树枝图形代替了各层级分支的连接线;有的小组大胆创新,设计了树形图。由此可见,在熟练掌握了思维导图的助学策略后,学生们能够自主地向更深更广的主题层次发展,绘制出更加丰富多样、各具特色的思维导图。在此基础上,笔者鼓励学生将思维导图进行展示,并化身为导游,结合绘制的思维导图向其他同学介绍小兴安岭和家乡不同季节的美丽。因为有“图”可依,学生们在表达时往往信心满满、连贯流畅,文本解读得深入透彻,在语言训练上也收到了较好的效果。

思维导图还可以同步应用到课后题中,围绕自己家乡不同季节的特点,学生们增加了家乡特有的景象和特点,绘制出了以“家乡美景”为主题的思维导图。而绘制的过程,就是将书本、课堂、生活方方面面的经验进行联系、整合并序列化的过程,这一“做”的过程,也是学生不断夯实其内部经验积累的过程,以此完成由内部积累的量变促成口头语言输出和书面语言表达的质变过程。

可以说,思维导图为学生提供了一条实现深度学习的途径,将其引入课堂,学生能够展开个性化的联想与创造,以此来组织文本符号,重构文本语言。学生在思维导图的训练模式下,思考方式越来越明晰,越来越富于创造性,以积极的心态参与课堂,深度学习的思维自然能够在课堂上形成高效循环,进而开辟出语文思维训练的主战场。

三、课后延学:以思维导图助力知识体系建模

经过预习阶段与课堂探究阶段,学生对于文本会有更为深入的见解,教师可在课后引导学生,参照前期绘制的思维导图,补充整理课堂上不曾想到、不曾理解的或是引发了更深层次思考的内容,删繁就简、系统归纳,再次进行课文、单元甚至整本书的知识要点梳理和信息整合。

如五年级下册第二单元,教材编排了《草船借箭》《景阳冈》《猴王出世》《红楼春趣》四篇课文,分别选自中国的四大名著。对于初次接触四大名著的学生来说,要克服文中令人一知半解的文言文、洞悉性格各异的人物特点、明确每部作品的文学常识等困难,是一个不小的挑战。而思维导图的引入起到串珠成链的作用,将繁杂的知识点系统化地逐级分类,学生可凭借个性化的联想与创造,顺着思维分支进行信息的组织。以四大名著为核心词或中央图像,连接四篇课文的次主题分支,再在几篇课文的次主题分支下发散出名著介绍、作者简介、人物特点、故事拓展、字词归纳等次级分支关键词,将重点内容分类并列在同一平面。通过这些发散性层级的罗列,学生的记忆点从一个词汇发展到相互连接的词汇网络,从一个知识点关联发展到更深更广的知识面,学生手忙脚乱记下的那些碎片知识点,密密麻麻的课堂笔记,经过有效的信息整合后变成了一张丰富美观、内容紧凑实用的思维导图,极大的提高了复习效率,学生也在反复地思考提炼与联想创造中,建立了知识的空间联系感,形成了自我知识体系的建模。

思维导图让教师实现了由“教学”到“助学”的转变,也在一定程度上改变了学生传统的认知方式,给学生提供了系统化学习和个性化表达的空间,给予学生充分的学习空间,使学生站在了课堂的中心。它也引导着广大的语文教育工作者,发挥无穷的教育智慧,在教学中积极探索类似于思维导图这样能够“四两拨千斤”的助学策略,助力唤醒学生的学习源动力,助力语文高效课堂的建构与实施!