半夏效用的古今演变探析*

上海中医药大学(上海,201203) 朱玲艳 张 芯

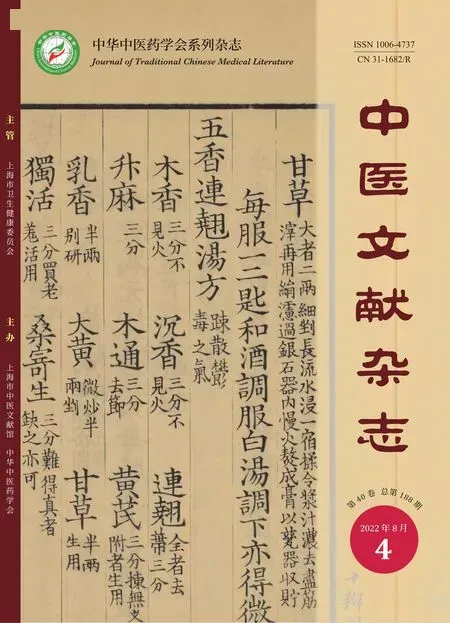

半夏为天南星科植物半夏Pinelliaternata(Thunb.) Breit.的干燥块茎。半夏首载于《神农本草经》[1],其功效和应用较多,且不同方法炮制后的功效和应用各有侧重。本草文献中对于半夏功效和应用的记载存在着从混杂到精炼规范又有所摒弃或遗漏的演变过程。2015年版《中华人民共和国药典》[2]将半夏功效和主治概括为燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结。用于治疗湿痰寒痰,咳喘痰多,痰饮眩悸,风痰眩晕,痰厥头痛,呕吐反胃,胸脘痞闷,梅核气;外治痈肿痰核。本文通过探讨半夏效用从古至今的演变过程,对半夏的功效和应用进行整理归纳,以期为临床合理用药提供依据。

先秦至汉唐

半夏作为药物使用最早出现在《神农本草经》,属下品,“味辛,平。主伤寒,寒热,心下坚,下气,喉咽肿痛,头眩胸张,咳逆肠鸣,止汗”[1]。《本草经集注》在此基础上增加了“上气咳嗽”“呕吐”“痰饮”“心下满急”“痈疽”的功效,同时也指出了半夏的使用注意事项,“半夏毒,用生姜汁、煮干姜汁并解之”“有半夏、菖蒲,勿食饴糖及羊肉”[3]。《新修本草》将其治疗病症又增加了“瘿瘤”[4],此为半夏消痞散结功能的又一应用。在《药性论》中,开始提及半夏的作用机理“半夏使……能泄痰之标,不能泄痰之本,泄本者,泄肾也”[5]。

在药物配伍方面,《黄帝内经》中即载有半夏秫米汤。《灵枢·邪客》云“今厥气客于五脏六腑,则卫气独卫其外,行于阳,不得入于阴……沸置秫米一升,治半夏五合……汗出则已矣”,方中半夏具有引阳入阴的功效,用以治疗“目不暝”。据《本草经集注》记载,干漆、茈胡、前胡和钩吻等均以半夏为使[3]。《华佗神方》中,半夏曲配南星曲、陈橘皮等用姜汁和丸,治气痰[6]91;半夏配甘草(炙)、皂角、生姜等治痰喘[6]90;半夏配独活、芍药等治中风半身不遂[6]61;姜半夏配厚朴、紫苏叶等治咽喉妨闷[6]233。《肘后备急方》中,半夏配桂心、茱萸、生姜等治卒上气咳嗽[7]85;配细辛、干姜、人参、附子治卒心痛[7]18;配人参、白蜜等为大半夏汤治胃反呕吐[7]112;配麻黄为丸“治人心虚下悸”[7]64。在外用方面,《肘后备急方》中,治痈疽妒乳诸毒肿,“末半夏,鸡子白和涂之,水磨敷,并良”[7]131;治卒蝎所螫,“取半夏以水研,涂之立止”[7]201;救卒中恶死,“半夏末如大豆,吹鼻中”[7]3。《华佗神方》中记载,“救溺死然后以生半夏丸纳鼻孔中,必取嚏而苏”[6]259;生半夏配草乌尖、生南星等外敷为麻药[6]42;半夏配羊脂、猪脂等治面色晦暗,“去滓涂面,二十日即变,五十日如玉光润,妙”[6]240。上述记载说明,半夏除痈疽肿毒外还有救溺亡和美颜容的作用,这在之前的本草文献中并未提及。

综上可知,唐代以前的本草古籍较少,本草的功效应用记载混杂,而且在本草文献中未见描述半夏的作用机理,也鲜少提及半夏主治疾病的病性,但对半夏功效应用的认识已经初具雏形,也基本体现了半夏的主治范围,为后世半夏的功效应用演变奠定了基础。

宋元时期

宋元时期,我国医学事业蓬勃发展,对半夏的认识也有了明显提高。《本草图经》补充记载了“半夏主胃冷呕哕,方药之最要”[8],提示其为治疗寒性呕逆的要药。《证类本草》阐述半夏主治疾病的病机特点“虚而有痰气,加而用之”[9]280。《本草衍义》载“半夏,今人唯知去痰,不言益脾,盖能分水故也。一男子夜数如厕,或教以生姜一两碎之,半夏汤洗,与大枣各三十枚,水一升,瓷瓶中,慢火烧为熟水,时时呷,数日便已”[10],说明半夏可以祛痰湿以助脾之运化。对于不同性质的痰,《本草发挥》记载“半夏治寒痰,及形寒饮冷伤肺而咳。去痰用半夏,热痰加黄芩,风痰加南星,胸中寒痰痞塞,用陈皮、白术”[11]。

该时期的方书在半夏的主治及配伍上亦有较为丰富的记载。《证类本草》对生、熟半夏的药性作了进一步描述“生微寒、熟温”,在用药配伍方面,指出用半夏必配伍生姜,忌羊血、海藻、饴糖[9]280。《汤液本草》记载“如渴者,用干葛、茯苓,禁半夏”[12],提示半夏有伤阴之弊,也是掌握了半夏主治病机特点后的禁忌指导。在治疗内科疾病方面,《太平圣惠方》载半夏配前胡、紫菀等治咳嗽呕吐[13]1027;配羚羊角屑、麦门冬、川大黄等治胆热多睡[13]62;配防风、麻黄等治肝风筋脉拘挛[13]52;配木香、人参等治上气腹胀满[13]921;配独活、桂心等治脚气疼痛皮肤不仁[13]990;配泽泻、地骨皮等治上焦虚热[13]1058;配枳壳、黄芩、前胡等治中焦壅热[13]1061,极大地扩充了半夏的临证主治范围。《仁斋直指方论》载“大南星、生半夏、白芷梢最能去风……推广痈疽法度行之”[14]581,可见生半夏的去风功效较强;姜半夏治疗痰盛[14]363;半夏曲治疗咳嗽[14]281、呕吐[14]262、中寒[14]106、中暑[14]111、痎疟[14]356、痞满[14]269、胀满[14]444等。可见,半夏经过不同的方法炮制后,其主治范围具有明显差异。《丹溪心法》记载“有阴虚挟痰喘者,四物汤加枳壳、半夏,补阴降火”[15]。

在外用方面,《证类本草》载“发眉堕落,涂半夏而立生”[9]22;还可治五绝、疗蝎子蜇人,雷敩云:“钱相公箧中方治蝎螫人,取半夏以水研涂之立止……凡五绝,皆以半夏一两,捣筛为末,丸如大豆,纳鼻中愈。”[9]281《太平圣惠方》同样记载了半夏配羊脂、狗脂、白芷等可令面光泽洁白[13]889,这些功效也一直延续至明清时期。

综上,宋元时期本草文献对半夏的记载已较唐以前详尽,尤其对半夏主治范围有了极大扩充,对半夏的作用机理也有了初步的认识,并开始结合疾病病机更明确地配伍用药,但对半夏的功效应用仍为混杂论述。

明 代

至明代,本草学对药物及其功效应用的归纳更为全面,医者对半夏的认知又有拓宽。《本草纲目》在继承前世本草诸病通用药的框架下又将病症分为若干子目,这有助于我们对本草功效应用的认识,但也易把复方功效作为药物功效。《本草纲目》中记载了半夏不仅可以治疗前代本草方书中已论述的虚寒、痰食、痰气、风痰、痰饮、缢死等病症,还新增了湿热、虫物入耳、舌苔、痰湿、流涎及腹胀病症[16]。《本草品汇精要》[17]在《神农本草经》的基础上载半夏上可“消心腹胸膈痰热满结,咳嗽上气”,中可主“心下急痛坚痞时,气呕逆消”,下可“堕胎”,亦主外感之“吐食反胃,霍乱,转筋,肠腹冷及痰疟”,外用可治“痈肿”“瘤瘿”“蝎瘘”和“五绝”,并指出了炮制对功效的影响“陈久者良”“生令人吐,熟令人下”,其广泛归纳了半夏的功效与主治,是对前代半夏功能的总结与补充。

明代医家对半夏的药理机制有更多的探讨和发挥。《本草品汇精要》提出半夏的归经为“足阳明经、太阴经、少阳经”[17]。《本草纲目》[16]记载了诸医家在探讨半夏药理时对其性燥和性润认识的不同,李时珍指出“半夏能主痰饮及腹胀者”与其“体滑、味辛而性温”有关,因“滑则能润,辛温能散亦能润,故行湿而通大便,利窍而泄小便”。聊摄成氏也认为半夏非性燥,而是“湿去则土燥”,其本身“辛而散,行水而润肾燥”,并指出“《局方》用半硫丸治老人虚秘,皆取其滑润也”。赵继宗认为半夏性燥烈,“若风痰、寒痰、湿痰、食痰则相宜;至于劳痰、失血诸痰,用之反能燥血液而加病,不可不知。”缪希雍在《神农本草经疏》[18]中也指出应用半夏“有三禁,谓渴家、汗家、血家”,因其“辛温性燥而有毒,虽能祛湿分水实脾,开寒湿痰,气郁结痰,而其所大忌者,乃在阴虚血少,津液不足诸病”。

在临床应用上,明代记载了大量应用半夏的方剂和医案,拓宽了其临床应用范围。在治疗内科疾病方面,《本草纲目》[16]在主反胃的认识基础上,将其温中消食止吐的功效进行细分。如“呕逆厥冷,内有寒痰,同面作弹丸,煮吞之;妊娠呕吐,同人参、干姜丸服;小儿痰吐,同面包丁香,煨熟,丸服”“伤寒干啘,为末,姜汤服”。在治疗各类痰饮方面,《神农本草经疏》[18]记载了半夏配白附子、南星“能豁风痰暴壅而有寒邪者”;配橘皮、白茯苓、苏子等为曲,治脾胃积痰;配苍术治痰厥头痛。《卫生易简方》中记载半夏配橘皮治痰壅涎,嗽久不已[19]55;配大栝蒌为丸治痰饮胸膈痞满[19]57;配生姜为饼子治膈壅风痰[19]57;配朴硝为丸治痰饮流注疼痛[19]58;配茯苓、枳壳等为丸治中脘停痰,臂痛难举,手足不得转[19]58;配陈皮治胸膈停痰,满闷呕逆,恶心吐痰水[19]58;配枯白矾、飞辰砂、南星等为丸治风化痰,安神定志,利咽膈,清头目[19]10。同时,医家们也很重视炮制对半夏效用的影响。《神农本草经疏》言“制半夏能散湿痰及食积痰,兼除五饮”[18]。《仁术便览》[20]记载治疗呕吐用“藿香养胃汤”和“沉香开膈散”,分别含姜半夏和半夏曲。《万氏家抄济世良方》记载治痰饮流注作胁痛和咳嗽用姜汁制半夏[21]。可见,经过不同方法炮制的半夏的效用各有侧重之处。

在外用方面,除消痈肿外,《本草纲目》记载了半夏配石菖蒲、薄荷等治风热郁火耳鸣,诸流气[16]。《神农本草经疏》记载半夏配白芷、贝母为丸治头垢;配天南星治金疮折伤瘀血;半夏为丸纳鼻中“治产后晕绝”及“产难,生产,子肠先下,产后不收”[18]。此外,半夏配生面外涂治远行足趼;配白蔹水调涂治金刃箭镞入骨肉;配石灰敷治瘰疬,九漏,痈疽,诸疮。可见,半夏在外用上有较多的应用,可以治疗许多常见的疾病。

清 代

清代,各本草著作对中药功效的总结与归纳进一步发展。随着临床用药经验的不断积累,医药理论也逐步完善,这对理解半夏的效用有重要指导意义。《本草崇原》载半夏“主治伤寒寒热,心下坚,胸胀咳逆,头眩,咽喉肿痛,肠鸣,下气,止汗”[22]。《神农本草经百种录》记载“半夏色白而味辛,故能为肺经燥湿之药。半夏辛中带涩,故能疏而又能敛也”[23],指出了半夏除燥湿外,还能敛肺气。《本草正义》[24]记载半夏除“以燥胜湿”外,更有“开宣滑降”之力,突出了半夏治痰亦治气的特点。

清代的本草方书中已经有了半夏作用机理较为详细的记载。《本草思辨录》[25]记载“半夏味辛气平,辛则开结,平则降逆,为治呕吐胸满之要药”,因此可以推广到“治心痞、治腹胀、治咳、治咽喉不利”,半夏“体滑性燥”故治“结与逆者,由其有停痰留饮,乘阳微以为患”。《本草择要纲目》[26]记载半夏“止呕吐为足阳明。除痰为足太阴之剂”。《本草备要》[27]记载半夏“燥湿痰,润肾燥,宣通阴阳”“能走能散,能燥能润。和胃健脾(去湿),补肝(辛散)润肾,除湿化痰,发表开郁,下逆气,止烦呕,发音声,利水道”。《本草求真》[28]111记载“半夏辛温。能于脾中涤痰除垢”,故能健脾;“又合生姜暖胃以除呕,若合柴苓以治少阳寒热往来”,故能和胃。

清代医者将半夏功效单列,有些置于药名后,有些写作眉批。这是将中药的功效单独说明的一种形式。如《本草求真》中诸病通用药以功效分类,半夏“散心痰湿”[28]289,“散脾湿痰”[28]291,“温胆”[28]299,“散胃湿”[28]301,“散湿痰”[28]311,“开肠寒结”[28]303,“通寒燥”[28]312,“表痰宜散”[28]318,“消痰积”[28]325,“湿痛 ”[28]327,等等。在治疗内科疾病方面,诸书记载了生半夏能止痛、清痰、止咳、止泻等。《本草易读》[29]记载半夏配柴胡、黄芩、姜枣等治疟疾初作,表证犹在;配五味、细辛、干姜共治喘咳干呕,发热;配硫黄、石膏等为丸治头痛难忍,脉弦牢。《太医院秘藏膏丹丸散方剂》记载生半夏配净乳香、净没药、生南星等为清痰膏治疗痰饮[30]。《喻选古方试验》记载半夏配南星、官桂治疗气痰咳嗽[31]105;制半夏配大栝蒌实、切薤白等治胸中痹痛[31]43。《不知医必要》记载“小半夏加茯苓汤……治呕吐,心下痞,膈间有水,眩悸者”[32]。可见半夏消痞散结、降逆止呕、止咳化痰的功效在清代已经基本明确。

现 代

清代对中药功效的专项分列是近代中药学体例的基石。当代本草学把中药的功效精练化和规范化,2015年版《中华人民共和国药典》记载半夏具有“燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结。用于湿痰寒痰,咳喘痰多,痰饮眩悸,风痰眩晕,痰厥头痛,呕吐反胃,胸脘痞闷,梅核气;外治痈肿痰核”[2]的功效与作用。半夏药理作用广泛,现代药理研究表明其有镇咳、抗溃疡、抗心律失常、降血脂、抗肿瘤、镇静催眠、解毒抗炎等作用[33],与燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结、安神等功效基本相符,为其临床广泛应用提供了依据。在安神方面,诸多医家在半夏秫米汤基础上,以夏枯草代替秫米治疗失眠取得较好疗效[34],研究表明两药配伍可通过增加皮质中5-羟色胺含量,降低多巴胺和去甲肾上腺素含量,发挥镇静催眠作用[35]。相关研究表明,半夏止咳祛痰和降逆止呕的作用与其总生物碱和有机酸成分有关[33,36],同时半夏还能激活迷走神经发挥止呕作用[37]。在对半夏不同炮制品止咳作用的比较中发现,4种半夏炮制品中止咳效价最大的为京半夏,之后依次为法半夏、清半夏、姜半夏[38]。此外,半夏的蛋白、多糖、生物碱成分均有抗肿瘤的作用[37]。

历代医家在长期的临床实践中对半夏的功效和应用不断完善和总结。在不同历史时期,临床上对半夏的各种应用既有继承之处,又有摒弃或遗漏之处。从唐以前到当代,半夏燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结的功效已经逐渐明确。但也有一些功效和应用逐渐被人们遗忘忽视或摒弃。比如,唐以前半夏发表开郁的功效,宋元时期半夏长发眉的应用,明代半夏去头垢、产后晕厥和子肠不收等应用,清代半夏舒肢节、开胸膈、除胸寒和补肝润肾等效用,这些被遗漏的效用值得进一步地发掘和验证。