如何将中国名著以当代戏剧形式呈现

李旻原

《白先勇细说红楼梦》中评价《红楼梦》为天下第一书,曹雪芹以天眼看红尘,写下大观园中的人生百态,贾、史、薛、王四大家族的繁华兴衰,贾宝玉、林黛玉、薛宝钗等人的青春情事。全书集文言与白话、诗词与曲艺、写实与象征、宗教与哲学、神话与俗事等不同的叙事手法和切入角度,包罗万象、蔚为大观。如何将这部集中华文化大成的巨作以现当代戏剧的形式呈现?如何说好这个中国故事?上海话剧艺术中心挑起了这一重责大任,交出的答卷虽未满分,但也颇具亮点。

叙述体的改编创作

亚里士多德将悲剧的第一要素定为情节,戏剧的书写应该模仿现实事件的发展有起承转合,并将有限的时间秩序联系在一起,让观众产生入戏的认同感。布莱希特为避免观众过于融入情节,失去对造成悲剧情节的社会问题和人物行动的思考反省,故以叙述剧的编剧方式,依照主旨意函的排列方式(如《伽俐略传》),改变西方传统的叙事逻辑,并不断地改写许多经典,同时将他的戏剧称为非亚里士多德戏剧。面对这样一部多数观众极为熟悉的《红楼梦》,喻荣军的改写有意地参照布莱希特的手法,因为他知道“伟大的戏剧都会提出伟大的问题,让观众感受与思考”。故打破原本小说中照情节发展的章回顺序,未将话剧《红楼梦》的时空明确地再置于清代的康乾盛世,以一种悬置的方式让时空处于幻境舞台的当下,突显原小说中繁多的人物事件,再以多重对话、人物独白等,达到台上与台下的时空共融,让演员与观众一同在剧场时空的当下,检视《红楼梦》中所包含的人世间的种种问题。

该剧总体叙事结构分为上部“风月繁华”、下部“食尽鸟归”,演出的事件发展打破了原著的章回顺序,虽然将原著不同章回中的人物事件对话以并置、互文、穿插、拼凑、叠韵等多种形式的手法改写,但也没有令人混淆不清,特别一些经典场景的排序仍照着原著因果逻辑的线性发展,也可说是照着人世发展的规律,由兴而衰,由春至冬。上部主要展现了男女之间的爱恨情仇与家族的繁盛,下部随着人世纠葛和权利欲望,最后一一散去、老去、死去,走向了结局。

事实上,布莱希特的叙事剧手法也受到梅兰芳的启发,才能将原本抽象的陌生化理论转化为实践的编剧手法,喻荣军知晓这份源与流,故在现代性的创作中运用我国传统叙事体的方法,让故事更加“简洁、立体、从容和交集”,“达到更多地保留原著的精华”的目的。整体演出的人物对话和事件发展,都是我们熟悉的小说《红楼梦》,同时又是让我们感到陌生的现代话剧创作的《红楼梦》。在这份即熟悉又陌生的“间离”中,喻榮军希望观众在观剧的同时,能达到布莱希特所期待的效果,在剧场当下的空间中“时时提醒观众如何介入和如何撤离”,进而重新对剧中的封建社会、爱恨情仇、道德寓意和今日的社会现状进行反思,话剧《红楼梦》于今日的演出才更显价值。

场面调度的创作方法

喻荣军在访问中表示话剧《红楼梦》不是原著《红楼梦》,话剧《红楼梦》首先是戏剧,再是《红楼梦》。的确,原著小说是文学,话剧演出是戏剧,两者是艺术的不同表现方式,其中最大的相同之处即文学性的存在。小说靠的是曹雪芹以全知的角度,用文学的词藻描述与人物的独白对话,依靠着不同读者自我脑海中的理解想象进入书本的虚构幻境。现代戏剧已不是文学,在法国被称为是场面调度(mise en scène)的艺术,主要的创作元素是存在空间中各样可被感知到的物质(matériel),台词话语只是创作的元素之一。导演创作不只是关于文本的解读和指导演员的演出,更关键的是每个元素之间给予观众的感受,并将所有元素化为符号的交织,传达出所指的意涵或能指的延异(différencié),成为文学性的表现。场面调度的创作方法以空间的物质元素为主,导演(metteur en scene)可以将空间的任一元素作为主元素进行创作,随着场面调度的美学思想转变(特别是阿尔托与布莱希特的影响之下)和日新月异的剧场技术发展,在欧洲不同导演的创意之下,自20世纪70年代开始产生了许多非戏剧的戏剧演出,学者雷曼后来将此类型的演出定义为“后戏剧剧场”,在国外也仅是一家之言,近十年却在国内产生了极大的影响和争论。

话剧《红楼梦》仍是以台词话语为主的创作模式,但喻荣军的改写并不是将小说文学改成传统的戏剧文学——忠于原著的人物情节发展,而是将漫长叙事的小说改为浓缩片段的人物对话,基于“以人和命运之间的抗争与关联来重新架构这部戏”。更确切地说,喻荣军的改编方式,是为了直接给予在舞台空间演员说话的剧场文本,演员表演的不是人物的再现(représentation)而是人物的表现(présentation),文本主要提供演员说话的依据,要如何说出台词,以何种情绪说出,需配合整体场面调度的画面节奏,而不是依照传统进入规定情境的写实模仿。这也是为何在话剧《红楼梦》中,演员经常是以某种与台词相符的情绪状态面向观众说话,不再都是以人物之间的交流来表演人物,更多的是以符号化的方式来表现人物。观众于是可以辨认出演员演出的是谁(所指),但又似乎不是原本小说中描述的样子,却也因此更能从演员口中所说的话语去思考人物命运和话中意涵(能指)。

整体空间元素的相融

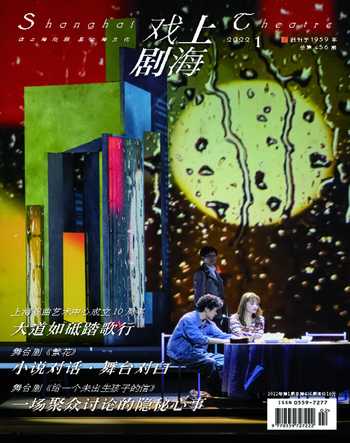

这些人物的表现和话语的传递都配合着整体空间中的场面调度,特别是融入舞美设计刘杏林的视觉美学中,使演出如电影画面般以“六小时画卷式的呈现”。在话剧《红楼梦》的舞美设计中,刘杏林以原著中的尾声“落了片白茫茫大地真干净”为灵感来源,舞台的主结构由左右后悬吊的三大块洁白木片构成,从吊起和放置之间产生舞美视觉的动态变化,再以红色直角的边线勾画出似框的聚焦视点。部分轻巧的装饰道具和符号线条,营造出不同的空间意象,让片段之间的切换,能随着演员的走位行动同步变化。三大块洁白木片因细线钢丝的悬吊显得轻巧,开场的从中开启与结尾的向中聚合,如同一本小说的开卷和阅毕。

简洁的舞台也连带了其他元素的简洁的设计,服装主要以白色为底,饰品配件以红色为辅,似乎象征洁白人性的主体于红尘世间的缀点,或是每个生命都如鸿毛般白净轻盈,又总有一点炽热的红心。洁白的舞台主体随着情节而变化,以不同的灯光色彩渲染氛围,配以不同的光线色彩反应人物心境,在整个舞台画面之中给予人物在色彩之中的留白,成为观众的在画面中的“刺点”。配乐主要是单音复调的极简音乐类型,交杂着中西乐器的合鸣,部分片段融入了戏曲唱段和《心经》的吟诵,没有刻意的浪漫抒情,倒有几分克制的铺成陪衬,提升了人物台词道出的意境,也让观众在音乐的回荡中品味言语之中的意涵。

搭配着如梦幻境的空间,演员的表演可脱离现实的框架,以更多样的方式来表现人物。这也是为何喻荣军原本在构思的过程中,会有“想加入交响乐和肢体剧”的念头。但在话剧《红楼梦》中,演员的整体表演却略显单一与不足,似乎被困在了现实和风格化两种极端的状态。演员都演得很好,但又缺少了一些自然过渡的层次,或是更有突破性的表演方法,以至于六个小时的演出看到最后在视觉上已有审美疲劳之感。不过,这个问题似乎也是近年来国内许多演员都遇到的挑战。在演员训练中过度重视技巧或单一的训练方法,导致无法将表演转化成自然状态或多样的技术展现,通常要等到在舞台上成了“老戏骨”才能融会贯通。

该剧整体的场面调度综合了不同的剧场元素,从多层次的面向构成了空间整体的语汇,建构了一部似梦如画的上话版《红楼梦》。相比过去不同戏剧或影视版本的《红楼梦》,这个版本更有其舞台叙事的独特性和原创性,以及西方与东方、传统与现代的相生之处。运用符号系统传递出所指与能指的交替作用,让观众可以依寻所指的明确意义去理解情节人物的故事发展,又可以通过能指的发散意涵与自己的生命经验联结,话剧《红楼梦》也因此达到一种现代戏剧的创作形式,有别于传统话剧的演出方法。

话剧《红楼梦》是部好戏吗?若依照传统叙事的观点而言,这部戏似乎少了原著中的丰富的人物刻划和情感深度,也少了点将观众带入戏剧高潮的事件冲突。但话剧《红楼梦》的确是部不错的好戏,好在突破了原有的戏剧表现形式,又没有像那种不知所云、无美感层次的先锋创作,好在没有老调重弹、毫无新意地改编经典著作,好在融入了西方剧场的现代技术又展现了中国典雅的美学传统。