《黄帝内经》基于“三阴三阳”思维构建的六气临床应用模型研究※

张登本 李翠娟 陈震霖

《黄帝内经》(简称《内经》)基于主气是应时而至的、主万物生、长、化、收、藏之常态气候,而客气是反季节之异常的、灾害性非时之气,于人体则为致病邪气的观念,于客气理论之中构建病因模型、发病机理模型、所致病谱模型、病理脉象模型,以及相关病证的临床用药法则模型,这就是本文研究的基本立场。

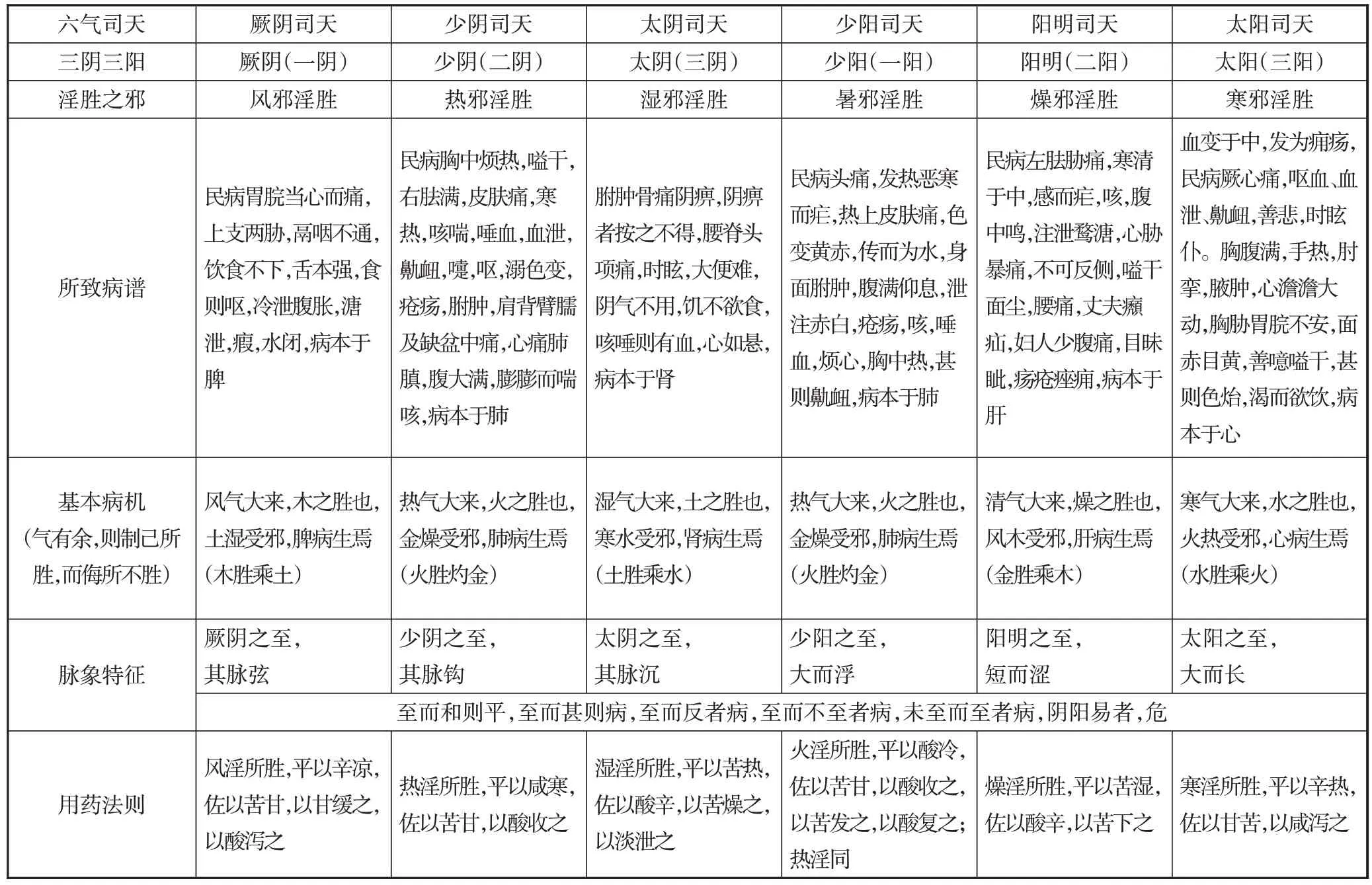

1 “三阴三阳”六气司天临床应用模型

基于原文对“三阴三阳”六气司天而发生的六气淫胜之病因、所致疾病谱系、基本病机、临床脉象特点和临床治疗用药法则等内容(《素问·至真要大论》)所构建的临床应用模型,见表1。

表1 “三阴三阳”六气司天临床应用模型

司天之气,也称岁气,统管上半年的异常气候变化,位于客气六步的三之气。因此,司天之气具有双重作用,既分管该年份三之气60.875天的特殊气候变化,还会对上半年初、二、三之气产生的异常气候施加影响。该类模型因岁支不同而各年份有所差异,6 年为1个周期。

2 “三阴三阳”六气在泉临床应用模型

基于原文对“三阴三阳”六气在泉而发生的六气淫胜之病因、所致疾病谱系、基本病机、临床脉象特点和临床治疗用药法则等内容(《素问·至真要大论》)所构建的临床应用模型,见表2。

表2 “三阴三阳”六气在泉临床应用模型

在泉之气,也是岁气,统管下半年的异常气候变化,位于客气六步的终之气。在泉之气也有双重作用,既分管该年份终之气60.875天的特殊气候变化,还对下半年四、五、终之气异常的气候施加影响。该类模型因岁支不同而各年份有所差异,6年为1个周期。

3 “三阴三阳”六气之胜临床应用模型

基于原文对“三阴三阳”六气之胜而发生的六气淫胜之病因、所致疾病谱系、基本病机、临床脉象特点和临床治疗用药法则等内容(《素问·至真要大论》)所构建的临床应用模型,见表3。

表3 “三阴三阳”六气之胜临床应用模型

胜气,是“三阴三阳”客气六步表现的特殊状态,六气中的任何一气都可能成为胜气。一旦成为胜气,就是致病邪气,即致病因素,就会有相应的疾病流行谱及其相应脉象,就会发生“气有余,则制己所胜而侮所不胜”的相应病机。

4 “三阴三阳”六气之复临床应用模型

基于原文对“三阴三阳”六气之复而发生的六气淫胜之病因、所致疾病谱系、基本病机、临床脉象特点和临床治疗用药法则等内容(《素问·至真要大论》)所构建的临床应用模型,见表4。

表4 “三阴三阳”六气之复临床应用模型

《内经》认为,凡有胜气发生,在其后的某一时段,一定会有相应的复气出现。复气能制约太过的胜气,其五行属性与胜气为相克关系,复气出现的时间、强弱常以胜气的多少而定,但有时也会有“矫枉过正”的现象发生,即复气强度过大而造成伤害。“有胜则复,无胜则否”“复已而胜,不复则害”“胜有微甚,复有少多”(《素问·至真要大论》)则是复气发生的不同象态。

以上四类“三阴三阳”六气临床应用模型的共同点在于:①都是以运气学说中客气相关内容为前提而构建的,因此“客气”六步的基本特征在模型中均有体现;②由于风、寒、暑、湿、燥、火(热)六者的本质不变,所以,无论其处于“司天”“在泉”,还是“胜气”“复气”的何种状态,由此发生的致病邪气(病因)的基本属性也必然相同;③六气的五行属性、阴阳属性也是相同的(风邪为阳邪,属木,标记为厥阴;热邪为阳邪,属火,标记为少阴;湿邪为阴邪,属土,标记为太阴;暑邪为阳邪,属火,标记为少阳;燥邪为阴邪,属金,标记为阳明;寒邪为阴邪,属水,标记为太阳);④四类模型中的“三阴三阳”之序也一致;⑤鉴于以上四者,所以六淫病邪所致病证的基本性质、脉象特征、“气有余,则制己所胜而侮所不胜”的基本病机也基本相同。

其不同点在于:①四者所主的时段不同,司天之气,既主上半年初、二、三等三步之气,同时也主每年客气六步中的三之气的气候以及由此发生的致病因素;②“三阴三阳”六气分别表现为司天、在泉、胜气、复气不同的状态,而不同状态的六气又发生在不同时段,因此受到所在时位之主气的影响肯定也不同;③“三阴三阳”之气受不同年份的客主加临状态的影响,相同之气在“主气胜客气”或“客气胜主气”的影响下,其所致病证的特征肯定有别,故有“主胜逆,客胜从,天之道也”之论,如“太阴司天,客胜则首面胕肿,呼吸气喘;主胜则胸腹满,食已而瞀……太阳司天,客胜则胸中不利,出清涕,感寒则咳;主胜则喉嗌中鸣”;而六气在泉年份的客主加临所致病证又是另一番景象,如“太阴在泉,客胜则足痿下重,便溲不时,湿客下焦,发而濡泻,及为肿、隐曲之疾;主胜则寒气逆满,食饮不下,甚则为疝……太阳在泉,寒复内余,则腰尻痛,屈伸不利,股胫足膝中痛”(《素问·至真要大论》)。这就是《内经》为何要构建不同的“三阴三阳”六气模型的理由。

5 “三阴三阳”六气司天邪气淫胜所致病证的临床用药举例

“三阴三阳”六气分别位于司天、在泉、左右间气不同时段的状态虽然各有区别,但是古人认为只有六气处于司天状态时对人体健康的影响最大,这就是历代临床医学家注重“六气司天”年份所致病证临床用药研究的缘由。

5.1 厥阴风木司天,风邪淫胜所致病证用药规律厥阴风木司天,风气流行,风邪淫胜伤人致病的治疗方法与“厥阴风木在泉”相同。“平以辛凉”,指用味辛性寒凉之药,疏风清热,使风热外袭之疾,一从表解,一从内清。“佐以苦甘”,是指苦味能增强泻热作用;风木太盛,肝气偏旺而乘脾土,故以甘味和其中,益其脾,“无令得受肝之邪”。“以甘缓之”,是指甘味药物多具有缓中补虚之效,一则可缓和风木对脾胃之乘袭,二则可缓和风药,防止疏散太过。至于“以酸泻之”,指风邪偏盛之证多因风性升散而损及肌表之卫阳,故用酸味药配合。由于辛味药有疏肝作用,如果疏泄太过,易使肝气偏亢,亦为异常,故此时用酸味收敛之药,收敛肝气,防止疏泄太过。对肝脏来说,疏泄为顺,收敛则逆其特性,故曰“以酸泻之”。《素问·藏气法时论》之论与此相同。故临床上对风病、肝病之属于风热者,不论是司天、在泉,还是胜气、复气,只要是风气偏盛,都应治以辛凉。由于风气过盛、肝气过亢时,则当配以酸味药物,如白芍、五味子等收敛其偏亢之肝气,使肝之疏泄作用得以恢复。

如南宋陈无择根据临床验证,在其《三因极一病证方论·六气时行民病证治》(以下简称“陈氏”)中认为,但凡“巳亥之岁,厥阴风木司天,少阳相火在泉,气化营运后天”,所以该年份“病者中热,而反右胁下寒,耳鸣,泪出掉眩,燥湿相搏,民病黄瘅浮肿,时作瘟疠”,临证当用“敷和汤”[半夏、枣仁、五味子、枳实(麸炒)、茯苓、诃子(炮,去核)、干姜(炮)、橘皮、炙甘草等各半两]。由于六步之气的客主加临状态不同,气候变化以及所致病证有别,所以临证用药要随季节气候变化而加减:自大寒至春分,加鼠粘子一分;自春分至小满,加麦门冬(去心)、山药各一分;自小满至大暑,加紫菀一分;自大暑至秋分,加泽泻、山栀仁各一分;自秋分直至大寒,则根据正方。

5.2 少阴君火(热气)司天,热邪淫胜所致病证用药规律少阴君火司天,热气流行,“热淫所胜”,伤人致病的治法与“少阴君火在泉”相同。“平以咸寒”,主要指用咸寒之品以治热病。若温热之邪伤人肌表而有表热证者,当运用辛凉解除表热的桑菊饮、银翘散之类以除之;而对于里热炽盛者,用黄芩、黄连、大黄等性寒泻火之品以清里热。又因味咸者属于水,水克火,故用咸味助水除热。“佐以苦甘”,指运用甘寒之药滋阴生津,缘于火热邪气为阳邪,最易伤人阴津,故用甘寒之味生津养阴。对于温热之病,“存得一分津液,便保得一分生机”,所用味甘者,义在于此。热性升散,既能伤津,又可耗气,而药中之甘温者能益人正气,所以对于热病伴有短气乏力者,可佐用甘温之药。酸能收敛,对热病患者发热汗出伤阴耗气时,自当用酸味药物收敛之,同时,可借“酸甘化阴”之力,救其伤阴之虞。

陈氏认为,但凡“子午之岁,少阴君火司天,阳明燥金在泉,气化营运先天”,该年份好发病证如“关节禁固,腰痛,气郁热,小便淋,目赤心痛,寒热更作,咳喘;或鼻鼽,嗌咽吐饮,发黄瘅,喘,甚则连小腹而作寒中”,故临证当用“正阳汤”[白薇、玄参、川芎、桑白皮(炙)、当归、芍药、旋覆花、甘草(炙)、生姜各半两]。该方是以“宜咸以平其上,苦热以治其内,咸以软之,苦以发之,酸以收之”为思路组方,临证辨治还需根据该年份不同季节气候特点下罹患的相关病证予以加减:自大寒至春分,加杏仁、升麻各半两;自春分至小满,加茯苓、车前子各半两;自小满至大暑,加杏仁、麻仁各一分;自大暑至秋分,加荆芥、茵陈蒿各一分;自秋分至小雪,据正方;自小雪至大寒,加紫苏子半两。

5.3 太阴湿土司天,湿邪淫胜所致病证用药规律太阴湿土司天,湿乃大行,湿气淫胜伤人致病的治疗用药,法同“太阴湿土在泉”。“平以苦热”,指用苦味温性之药以燥其湿,如苍术者是也,若为湿热者,可用黄连、黄柏、白头翁等以燥湿清热。“佐以酸辛”,一来酸味属木,入肝,木胜土,故酸味能胜湿邪,此亦为木克土在五味相胜理论中的体现;二来辛能发散,尤其对于表湿者,防风、羌活等可用之,以发汗排泄。“以苦燥之”,指苦味能燥湿,湿热者选用苦寒之品,而寒湿者则用苦温燥之。“以淡泄之”,指淡味药能利尿除湿,如茯苓、猪苓、扁豆、薏苡仁、车前草、冬瓜皮等皆属之。

陈氏认为,但凡“丑未之岁,太阴湿土司天,太阳寒水在泉,气化营运后天”,该年份临证多见“病者关节不利,筋脉拘急,身重萎弱,或温疠盛行,远近咸若,或胸腹满闷,甚则浮肿,寒疟血溢,腰椎痛”,故临证当选用“备化汤”[木瓜干、茯神(去木)各一两,牛膝(酒浸)、附子(炮,去皮、脐)各三分,熟地黄、覆盆子各半两,甘草一分,生姜三分]为主方随证加减。此方以“用酸以平其上,甘温治其下,以苦燥之,温之,甚则发之,泄之。赞其阳火,令御其寒”为思路组方,临证用药还要根据六节气候变化而加减:自大寒至春分,据正方;自春分至小满,去附子,加天麻、防风各半两;自小满至大暑,加泽泻三分;自大暑直至大寒,据正方。

原文还认为,“湿上甚而热,治以苦温,佐以甘辛,以汗为故而止”(《素问·至真要大论》),是指人体上半身感受湿邪的用药法度,即用“苦温”治之,佐以辛甘发散之品以发其汗,到浮肿消退为止,仲景所主张的“诸有水者,腰以下肿,当利小便;腰以上肿,当发汗乃愈”(《金匮要略·水气病》)的治疗大法即据此旨。为何六气皆不言此而唯“湿淫于内”作此补充之论呢?因为《内经》认为湿为阴邪,易袭阴位,如“伤于湿者,下先受之”(《素问·太阴阳明论》),“身半以下者,湿中之也”(《灵枢·邪气藏府病形》)。“清湿则伤下”“清湿袭虚,则病起于下”(《灵枢·百病始生》),可见,湿邪伤人下部阴位是一般规律,而湿邪伤人上部阳位者虽非绝无仅有之例,但不属邪气伤人的常例,故此处独言而特示之。

5.4 少阳相火(暑气)司天,暑邪淫胜所致病证用药规律少阳相火司天,暑乃大行,上半年气温偏高,夏季天气炎热酷暑,火邪淫胜伤人的治疗用药,其法与“少阴君火司天”基本相同,故此处曰“热淫同”。用酸冷之品清热泻火,以清里热。味酸者既可收敛大暑炎热之势,又可酸甘化阴,滋补热盛所伤之阴津,同时又能敛汗敛气。“因于暑,汗”(《素问·生气通天论》)及“炅则气泄”(《素问·举痛论》),说明暑热所伤,其人汗多,既可伤津,又能耗气,故当用酸药收之。苦能泻火,可治火邪内郁之疾。故有“此与在泉热淫治同。盖水能胜火,故平以咸冷,苦能泻火之实,甘能缓火之急,故佐以苦甘。火盛而散越者,以酸收之,火郁而伏留者,以苦发之。然以发去火,未免伤气,故又当以酸复之。而火热二气同治也”(《类经·运气类》)之注。

陈氏认为,但凡“寅申之岁,少阳相火司天,厥阴风木在泉,气化营运先天”,该年份临证多见“病者气郁热,血溢目赤,咳逆头痛,胁满呕吐,胸臆不利,聋瞑渴,身重心痛,阳气不藏,疮疡烦躁”,故临证当选用“升明汤”[紫檀香、炒车前子、青皮、半夏(汤洗)、酸枣仁、蔷蘼、生姜、炙甘草各半两]为主方随证加减。此方以“咸寒平其上,辛温治其内,宜酸渗之,泄之,渍之,发之”为思路组方,临证用药还要根据六节气候变化而加减:自大寒至春分,加白薇、玄参各半两;自春分至小满,加丁香一钱;自小满至大暑,加漏芦、升麻、赤芍药各半两;自大暑至秋分,加茯苓半两;自秋分至小雪,根据正方;自小雪至大寒,加五味子半两。

5.5 阳明燥金司天,燥邪淫胜所致病证用药规律阳明燥金司天,燥气大行,燥气淫胜伤人致病的治疗用药,法同“阳明燥金在泉”。燥性干涩,易伤津液,易伤肺致病。所谓“平以苦温”,是针对凉燥而设,燥为次寒,虽然有温燥致病,但凉燥者为多,故用苦温以散其凉燥。“佐以酸辛”,指辛味能发散,有利于燥邪所致肺之宣发失常的恢复;辛能宣散肺气,用味酸之品,一则敛收之以防辛散太过,二则酸甘化阴,以助燥胜所伤之阴津。“苦”寒能清泻,可除温燥;“苦”温以除凉燥。可结合“阳明燥金在泉”之“燥淫于内”的用药法度。

陈氏认为,但凡“卯酉之岁,阳明司天,少阴在泉,气化营运后天”,该年份临证多见“病者中热,面浮鼻鼽,小便赤黄,甚则淋,或疠气行,善暴仆,振栗谵妄,寒疟痈肿,便血”,故临证当选用“审平汤”[远志(去心,姜制炒)、紫檀香各一两,天门冬(去心)、山茱萸各三分,白术、白芍药、炙甘草、生姜各半两]为主方随证加减。此方以“咸寒以抑火,辛甘以助金,汗之,清之,散之,安其运气”为思路组方,临证用药还要根据六节气候变化而加减:自大寒至春分,加白茯苓、半夏、紫苏、生姜各半两;自春分至小满,加玄参、白薇各半两;自小满至大暑,去远志、山茱萸、白术,加丹参、泽泻各半两;自大暑至秋分,去远志、白术,加酸枣仁、车前子各半两;自秋分直至大寒,据正方。

5.6 太阳寒水司天,寒邪淫胜所致病证用药规律太阳寒水司天,寒乃大行,上半年气温偏低,“寒淫所胜”伤人致病的治疗用药,法同“太阳寒水在泉”。“平以辛热”者,若寒邪袭表,症见恶寒、发热、无汗、头身疼痛、脉浮紧之表寒证者,用麻黄汤辛温解表,以发汗解表;若寒邪直犯于胃而致恶寒、脘腹冷痛剧烈、得温减轻、呕吐清水、脉沉紧之胃寒证者,可用辛热之良附丸,以温胃散寒止痛;若寒滞肝脉所致少腹冷痛、抽引外阴者,用辛热之暖肝煎治之。“佐以甘苦”,当为“甘热”,以温中散寒。“以咸泻之”者,咸入于肾,以助肾阳祛除寒邪之力,故曰“泻”。理解此处组方法度当与在泉之法相参。

陈氏认为,但凡“辰戌之岁,太阳司天,太阴在泉,气化营运先天”,该年份临证多见“病身热头痛,呕吐气郁,中满瞀闷,少气足痿,注下赤白,肌腠疮疡,发为痈疽”,故临证当选用“静顺汤”[白茯苓、木瓜干各一两,附子(炮,去皮、脐)、牛膝(酒浸)各三分,防风、诃子(炮,去核)、炙甘草、干姜(炮)各半两]为主方随证加减。此方以“用甘温以平水,酸苦以补火,抑其运气,扶其不胜”为思路组方,临证用药还要根据六节气候变化而加减:自大寒至春分,去附子,加枸杞半两;自春分至小满,加附子、枸杞;自小满至大暑,去附子、木瓜、干姜,加人参、枸杞、地榆、香白芷、生姜各三分;自大暑至秋分,加石榴皮半两;自秋分至小雪,据正方;自小雪至大寒,去牛膝,加当归、芍药、阿胶(炒)各三分。

六气司天所致病谱的治疗用药规律模型“三阴三阳”之序与客气六步一致。通过对两种模型资料的对比分析,发现六气司天、六气在泉淫胜所致病证的治法、组方法度、临床所用药物的性味功效等内容基本一致。

6 “三阴三阳”六气淫胜所致病证的临床用药举例

如何用药治疗“三阴三阳”六气淫胜所致病谱?此处以元代张元素之临床经验为例,专论“六气相胜”而病的治疗药物配组方法。“六气相胜”而病的治疗药物配组方法与六气司天、在泉淫胜致病时的药物组配略有区别。无论是主气还是客气,相同特点的气候淫胜之时,均可按以下规律用药。

6.1 “厥阴之胜”所致病证临床用药张元素的《医学起源·六气方治》(简称“张氏”)依据“厥阴之胜,治以甘清,佐以苦辛,以酸泻之”(《素问·至真要大论》)之用药原则认为,可针对临床病证特点分别选用防风通圣散、灵砂丹、神仙换骨丹、不换金丹、花蛇续命汤、加减冲和汤、防风天麻散、祛风丸、大通圣白花蛇散、活命金丹、至宝丹、牛黄通膈汤等。

6.2 “少阴之胜”所致病证临床用药张氏依据“少阴之胜,治以辛寒,佐以苦咸,以甘泻之”(《素问·至真要大论》)之用药原则,针对少阴君火热气淫胜所发生的不同病证,拟定以下方药以供选择:凉膈散、黄连解毒汤、三一承气汤、八正散、洗心散、调胃承气汤、大承气汤、柴胡饮子、白虎汤、桃仁承气汤、神芎丸。

6.3 “太阴之胜”所致病证临床用药张氏遵循“太阴之胜,治以咸热,佐以辛甘,以苦泻之”(《素问·至真要大论》)之用药原则,结合相关的疾病流行状态,创制葶苈木香散、白术木香散、大橘皮汤、桂苓白术丸、六一散、五苓散、赤茯苓丸、人参葶苈丸、海藻散等方药,以供临床治疗相关病证时选择。

6.4 “少阳之胜”所致病证临床用药张氏遵循“少阳之胜,治以辛寒,佐以甘咸,以甘泻之”(《素问·至真要大论》)之用药原则,结合相关的疾病流行状态,拟定了白虎汤、桂苓甘露饮、桂苓白术散、益元散(桂府滑石二两烧红,甘草一两)、竹叶石膏汤、化痰玉壶丸(生南星、生半夏、天麻各一两,白面三两)、四君子汤、白术散、小柴胡汤、升麻葛根汤等方药,以供临床治疗相关病证时选择。

6.5 “阳明之胜”所致病证临床用药张氏遵循“阳明之胜,治以酸温,佐以辛甘,以苦泄之”(《素问·至真要大论》)之用药原则,结合相关的疾病流行状态,拟定了脾约丸、润肠丸[麻仁、桃仁(去皮、尖)、羌活、当归、大黄各半两]、当归润燥汤(升麻、当归、生地黄、甘草、干地黄、桃仁、麻仁、红花、大黄)、橘杏丸(橘皮、杏仁)、七宣丸(柴胡、桃仁、枳实、诃子皮、木香、大黄、甘草)、麻仁丸、神功丸(大黄、麻仁、人参、诃子皮)、浓朴汤(厚朴、白术、半夏、枳壳、陈皮)、七圣丸(川芎、肉桂、木香、大黄、羌活、郁李仁、槟榔)、犀角丸(黄连、犀角、人参、大黄、黑牵牛)等方药,以供临床治疗相关病证时选择。

6.6 “太阳之胜”所致病证临床用药张氏遵循“太阳之胜,治以甘热,佐以辛酸,以咸泻之”(《素问·至真要大论》)之用药原则,结合相关的疾病流行状态,拟定了大己寒丸(干姜、高良姜、肉桂、荜茇)、四逆汤、附子理中丸、胡椒理中丸(胡椒、荜茇、干姜、款冬花、甘草、陈皮、高良姜、细辛、白术)、理中丸、桂附丸(川乌头、附子、干姜、赤石脂、桂、蜀椒)、姜附汤(干姜、附子、甘草)、加减白通汤(附子、干姜、官桂、白术、草豆蔻、甘草、人参、半夏)、二姜丸(高良姜、干姜)、术附汤(黑附子、白术、甘草)等方药,以供临床治疗相关病证时选择。

综上所述的六气司天、在泉、胜气、复气临床应用模型,以及张陈二人的临床用药经验,都是前人依据运气理论指导临床治疗用药的实践结晶。由于时间的变迁,气运特点也会有所区别,因此在临床应用前人的经验时,要遵循“善言天者,必有验于人;善言古者,必有合于今;善言人者,必有厌于己”(《素问·举痛论》)的学习方法和要求,灵活对待,不可拘执。当今山东临沂擅长应用陈无择运气方治疗疑难病证的专家李玲主任,于此颇有心得[1],说明上述理论和经验仍有现实意义和临床使用价值,这也是本课题研究的目的。