辽宁省集中收治新型冠状病毒肺炎的中医临床特点浅析

田霞,李鲁平,王岩*,李伯君,于成文,郭晓苇,郑佳连,卢秉久*

(1.沈阳市第六人民医院中医康复科,辽宁 沈阳 11006;2.辽宁中医药大学附属医院门诊,辽宁 沈阳 110032)

自2019年12月湖北省武汉市监测发现不明原因肺炎病例,新型冠状病毒肺炎迅速蔓延,2020年1月波及辽宁。沈阳市第六人民医院积极启动疫情防控预案,早期即开展了中西医结合治疗。2020年1月31日正式挂牌“辽宁新型冠状病毒感染肺炎集中收治中心(沈阳)”,至2020年2月13日共收治来自省内沈阳市7个城市的确诊患者57例,对于其中51例进行了中西医结合治疗。本研究对流行病学情况、中医证候特点及其与西医的相关性进行初步分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 参照国家卫生健康委员会、国家中医药管理局发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第六版)》[1]诊断标准,收集2020年1—2月沈阳市第六人民医院收治的明确诊断的新冠肺炎患者57例。中医资料由院内中医专家组进行辨证分型。

1.2 资料采集 采用回顾性研究方式,收集患者流行病学资料、西医诊断分型、肺部影像学资料、中医四诊资料等。设计“新冠肺炎中医证候量化评分表”,随诊及时填写。因患者未全部出院,本研究只做入院中医证候分析,疗效分析数据待处理。本研究经本院医学伦理委员会审核批准。患者及家属均知情同意并签署知情同意书。

1.3 统计学方法 采用SPSS 19.0统计软件进行数据分析,计量资料以“±s”表示,比较采用t检验,计数资料以[n(%)]表示,比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义;中医证型与西医诊断分型的关系采用相关性检验进行分析。

2 结果

2.1 流行病学特征

2.1.1 性别与年龄 本组辽沈地区感染病例57例,其中男32例,占56.1%;女25例,占43.9%。年龄21~80岁,平均年龄(45.2±14.7)岁。以中青年为主,20~39岁22例,40~59岁25例,60~80岁10例。特殊人群有孕妇1例,80岁老人1例,均为家族聚集感染,病情均属轻型。

2.1.2 接触史 有湖北旅居史者25例,占43.9%;本地病例32例,占56.1%。重型及危重型9例中,武汉旅居史3例,火车上传染4例(其中2例在火车上工作),只有2例是家族性接触感染。

2.1.3 家族聚集性 本中心收治省内7个市确诊患者。家族聚集性涉及17个家庭共39例,占比68.4%。盘锦共11例,来自4个家庭;鞍山共4例,其中2例为夫妻,为盘锦确诊患者亲属,1例为该夫妻的密切接触者;阜新共8例,其中6例来自3个家庭;铁岭共6例,其中4例来自同1个家庭聚会。

2.2 中医证候特点

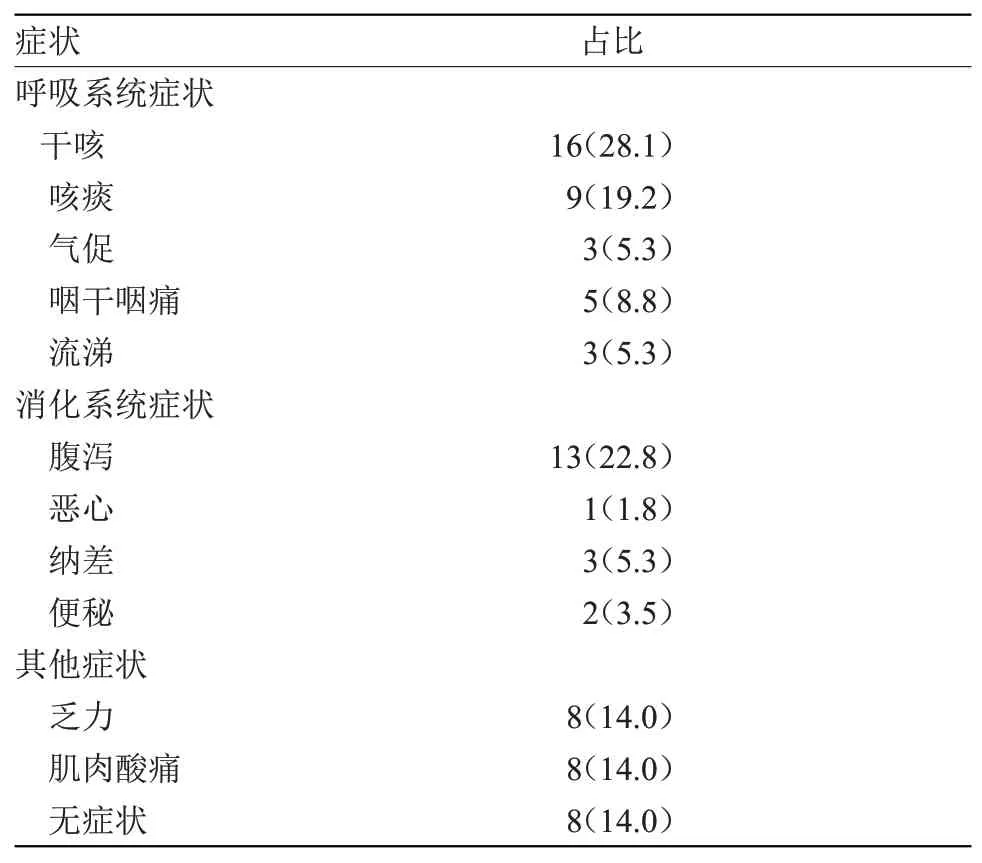

2.2.1 57例中医症状特征 中医症状主要还是以发热和呼吸道症状为主。57例病例中有34例(59.6%)出现发热,其中高热体温39℃以上仅有8例,约23.5%,主要还是轻中度发热。住院后有5例出现了发热。无发热表现的23例中,13例有不同程度的呼吸道症状,有2例主要症状为乏力,另有8例无明显症状(核酸检测阳性入院)。发病即有呼吸系统症状者31例(54.4%),其中25例出现咳嗽且以干咳(16例,28.1%)为主,仅有9例咳痰,以少量白痰为主,住院后有5例出现干咳,5例咳少量白痰;有消化道症状者19例(33.3%),以腹泻(13例,22.8%)为主,症状相对轻微,不伴有腹痛,见表1。

表1 57例中医症状分布情况[n(%)]Table 1 The distribution of 57 cases of TCM symptoms[n(%)]

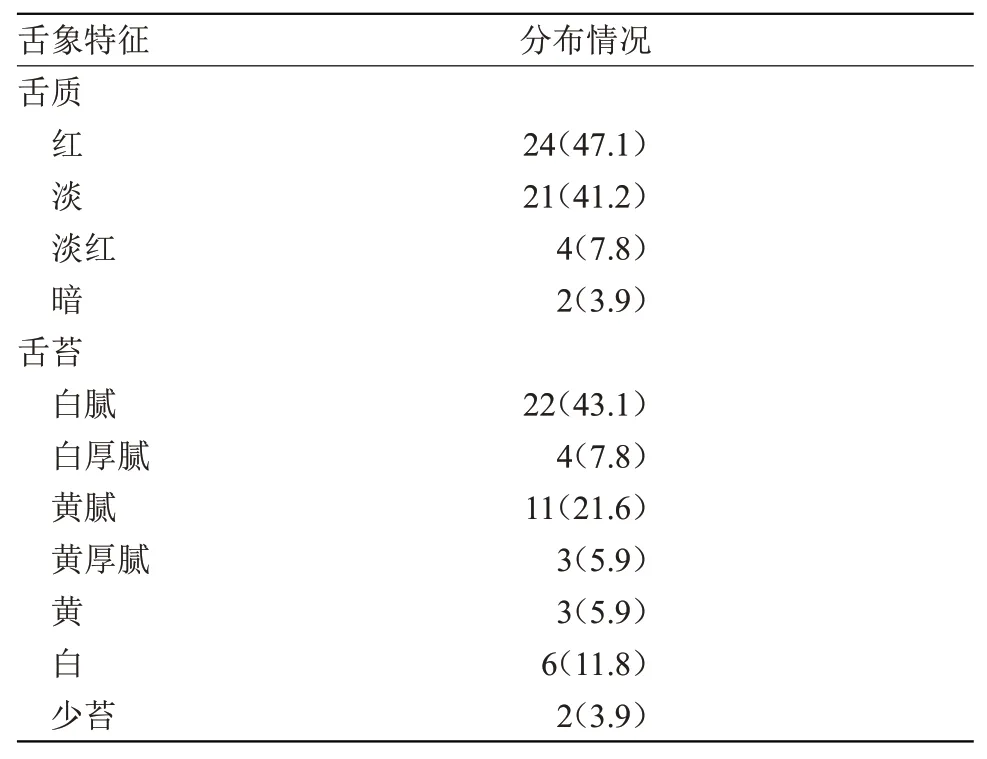

2.2.2 51例中医舌象特征 舌象特征中,舌质以红或淡为主,分别为舌红24例(47.1%)和舌淡21例(41.2%);舌苔以腻苔(40例,78.4%)为主,其中白(厚)腻26例(45.6%),黄(厚)腻14例(27.5%)。无论舌苔厚薄腻否,白苔共32例,占62.7%,黄苔共17例,占33.3%,见表2。

表2 中医舌象分布情况[n(%)]Table2 Distribution of Tongue Picturein Traditional Chinese Medicine[n(%)]

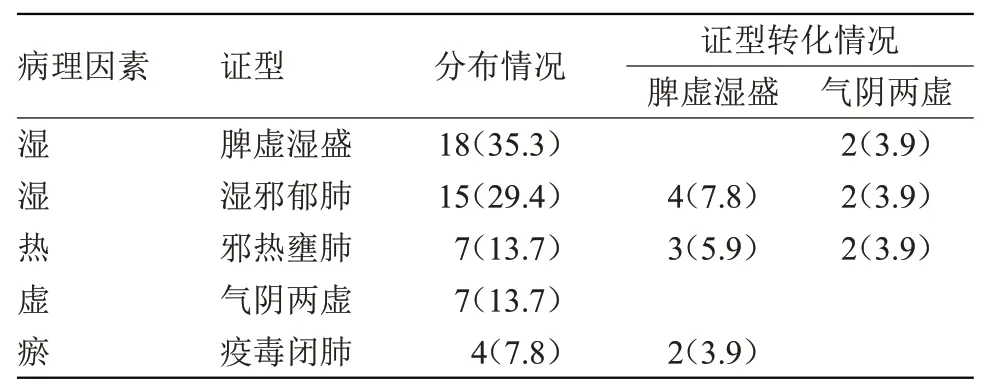

2.2.3 51例中医证型特征 在证型分布上分为湿邪郁肺、脾虚湿盛、邪热壅肺、气阴两虚、疫毒闭肺5个证型。致病因素以“湿”为主,占比约65%,分别为湿邪郁肺(15例,29.4%)和脾虚湿盛(18例,35.3%)。湿邪可瘀而化热,也可损伤阳气,而从寒化,亦可聚湿生痰,而见痰湿。邪热疫毒耗伤津液,气随液脱,部分病例(6例,11.7%)可向气阴两虚转化;而湿困脾胃,阻遏阳气,更致脾虚湿盛,有9例(17.6%)向脾虚湿盛转化。本组以“瘀”发病的只有4例(7.8%),疾病发展过程中也未发生向其转化的情况,见表3。

表3 中医证型的分布特点[n(%)]Table 3 Distribution characteristics of TCM syndrome types[n(%)]

2.3 51例中医证型与西医指标的相关性

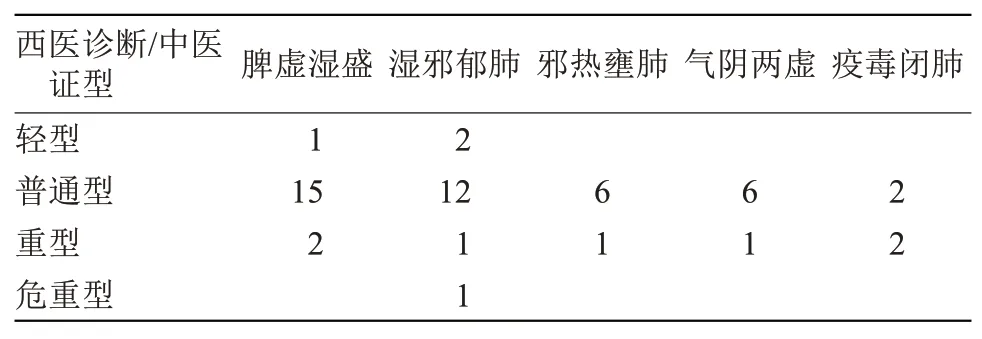

2.3.1 中医证型与西医诊断分型的关系 目前西医对新冠肺炎的分型有轻型、普通型、重型、危重型[1]。本组病例以普通型41例(80.4%)为主,轻型3例,重型和危重型分别有6例和1例。脾虚湿盛和湿邪郁肺型以轻型和普通型为主,分别占该证型的88.9%和93.3%,而疫毒闭肺型有50%为重型。中医证型与西医诊断分型的相关性检验显示,中医证型与西医诊断分型R=0.178,P=0.206,说明中医证型与西医诊断无明显的相关性,见表4。

表4 中医证型分布与西医疾病分型的关系Table 4 The relationship between the distribution of TCM syndrome types and the types of diseases in Western medicine

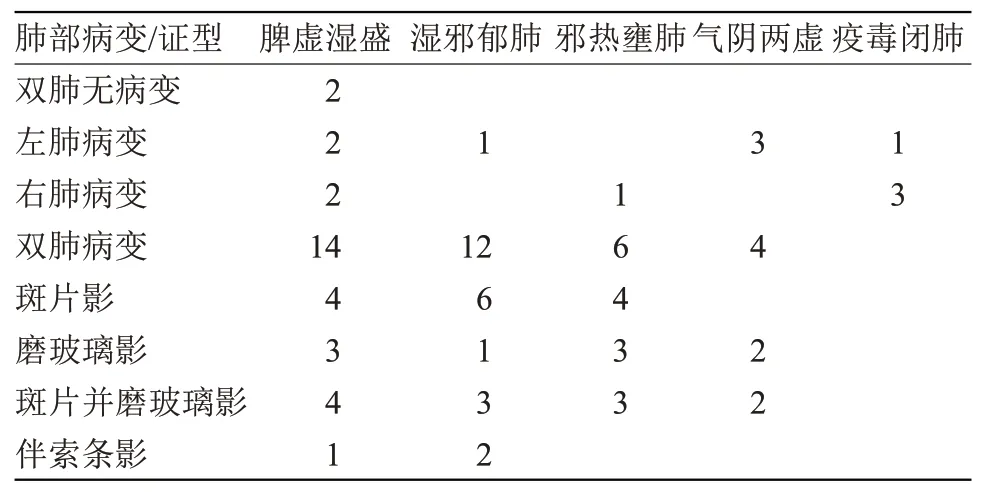

2.3.2 51例中医证型与肺部炎症的关系 根据胸部CT结果显示,有96.1%的患者出现肺部病变,以双肺病变为主,病变类型以斑片影居多。中医证型分布,邪热壅肺型双肺病变发生率最高,为85.7%(6/7),气阴两虚型发生率最低,为57.1%(4/7);斑片影改变,邪热壅肺型居多,发生率为42.9%;脾虚湿盛型和气阴两虚型较少,见表5。

表5 中医证型分布与肺部CT病变的关系Table 5 The relationship between the distribution of TCM syndrome types and lung CT lesions

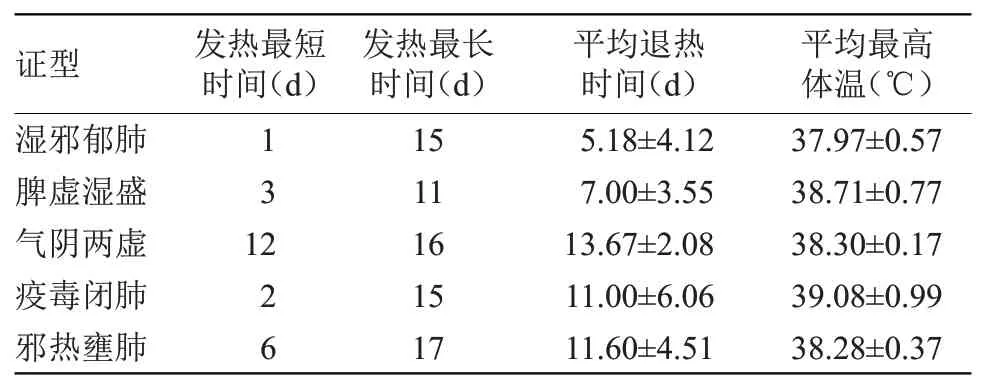

2.3.3 中医证型分布与发热的关系 中医辨证治疗病例中发热患者34例,以轻中度发热为主,占76.5%,高热仅8例。湿邪郁肺和脾虚湿盛退热时间较短,分别为(5.18±4.12)d和(7±3.55)d,而另外3组平均退热时间较长。湿邪郁肺平均最高体温最低,疫毒闭肺平均最高体温最高,见表6。

表6 中医证型与发热的关系Table 6 The relationship between TCM syndrome types and fever

3 讨论

新冠肺炎虽然是一种新发的呼吸道传染病,但中医认为,其属于“疫病”“疫戾”范畴,与感受“非节之气”密切相关,此气即为“戾气”。戾气是一种具有强烈传染性的致病邪气,正如吴又可《温疫论》所说“非风、非寒、非暑、非湿,乃天地间别有一种杂气所感”。新冠肺炎通过口鼻进入体内,具有发病急骤、传变迅速、病情险恶、变化多端等特点,如《素问•刺法论》所说“五疫之至,皆相染易,无问大小,病状相似”[2]。2019年末,武汉等地暖冬天气,应寒反温,使肺有“伏热”,同时岁末阴霾多雨,湿浊之气夹戾气由外入里。“戾气自口鼻而入”,鼻通于肺,而致肺失宣肃,肺气失和;湿浊之邪,易伤脾胃,易损阳气,而致脾胃虚寒,脾虚湿盛;湿邪不化,聚湿生痰,水道不同,湿邪壅滞肺内,瘀而化热,“湿、瘀、热、痰”伤于肺络,肺不纳气甚则内闭外脱。由此病机可归于邪犯太阴,湿困表里,肺脾同病,病理因素为湿浊之气,病位在肺与脾[3-5]。

本研究结果显示,从中医角度呼吸系统方面以干咳、咳痰为主,消化系统方面以腹泻为主,其他症状方面以乏力、肌肉酸痛、无症状为主。中医舌象以舌红、淡为主,舌苔白腻、黄腻为主。中医证型以脾虚湿盛和湿邪郁肺为主。中医证型与西医分期、肺部CT变化及发热无明显相关性。表明,本病“湿”邪为患,因湿而生瘀热与痰浊,阴损及阳而致虚,病位在肺与脾。素体感受“疫戾”之气,正邪相争,故见发热,湿气内盛,湿热交蒸,热度与湿热偏盛有关,素体热盛发于高热、咳痰黄稠、气急气促,大便干结等,热有从湿化之,素有脾肺气虚或湿浊内蕴,则湿浊偏重,化生痰湿瘀阻肺络,内闭肺气,甚至内闭外脱。故轻者表现出肺气不宣或湿邪困脾之症,进一步加重则有肺气不固的表现,湿热焦灼,灼伤津液、耗气伤阴,出现气阴两虚之症。国家卫生健康委员会发布了《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》并不断更新,全国各地也从“三因制宜”均有各自的辨证分型。应从“湿、热、毒、瘀、虚”[6]论治。辽沈地区新冠肺炎的病理因素主要为“湿”邪,湿浊之邪直中太阴,湿困表里,而致肺脾同病,表现为脾虚湿盛和湿邪郁肺为主。而湿为阴邪,易伤阳气,湿邪瘀而化热,热伤津液,气随液脱,故在病机演变过程中,“虚”证也随之而至,亦有阴虚致病之类。既有湿邪困脾的脾阳虚,热灼津液的肺阴虚,也有气随液脱的脾肺气虚,还有先天正气不足。疫病的发生责之天地人,天地人和则安康,反之则为病患[7-8]。虽有湿邪为患,但其发生与转归则与人体正气密切相关。若人体正气足,正盛邪实引动肺内伏热而为病,以发热及咳嗽、咳痰为主,正胜邪退则病愈;正虚邪恋则病情缠绵,向脾虚湿盛及气阴两虚转变;正不胜邪则肺气郁闭、脉络壅阻而发为重症,甚至出现呼吸衰竭;若正气虚无力抵抗外邪,加之湿邪重浊黏腻,湿困脾胃,又因肺与大肠相表里,故而可见身热不扬、乏力倦怠、肢体困重、食少纳呆、腹泻、恶心等症;或因个人体质偏颇,阳虚或阴虚或气虚体质,湿为阴邪易伤阳气、邪热壅盛耗气伤阴,又有因虚发病为脾肺气虚或气阴两虚,而在疾病的转变中,也易向此转变。本病的演变过程中,湿浊之邪贯穿始终,而致肺脾同病。在治疗上化湿去浊为首要原则,“肺为水之上源”“治湿必先化气,化气必当先宣肺”,故祛湿化浊之法,从肺论治,宣畅气机,或轻清宣透、或宣肺通腑、或宣化降逆;从脾论治,或健脾祛湿、或芳香化湿、或淡渗利湿[9]。“正气存内,邪不可干”“邪之所凑,其气必虚”,扶助正气应贯穿始终,根据病情选用益气健脾之品[10]。新冠肺炎与SARS病因不同,但病机相似,均会引起肺部纤维化病变,因此,需及时应用活血化瘀之品,以疏通血脉,调畅气机。

综上所述,辽沈地区新冠肺炎中医病因为外感疫戾之气夹湿浊,引动肺内伏热而发病。致病因素为“湿”邪,并会因湿生瘀热、痰浊。病位在肺脾,证型以脾虚湿盛和湿邪郁肺为主,并因人体正气而致虚实转化,影响疾病转归。临床中应结合患者临床发病特点,采用中医辩证应用中医中药治疗,能够早期起到干预作用,体现“治未病”的合理应用,同时对疾病的转归起到良好的预防治疗作用。