互联网使用与家庭文旅消费

刘震 杨勇

[摘 要]经济新常态下,互联网普及推动了消费方式的系统性变革。文章基于中国家庭追踪调查数据(CFPS),实证检验了互联网使用对家庭文旅消费的影响。研究结果表明:(1)互联网使用显著提升了家庭文旅消费概率和水平,并且在克服潜在的内生性问题后,其影响效应保持稳健。(2)进一步分析发现,互联网使用对家庭文旅消费的促进作用来源于信息渠道效应和便捷交易效应,而受教育水平和收入水平的增加有利于增强互联网使用的影响效果。(3)分地区异质性分析显示,在中西部地区、低互联网普及率地区、高景区拥有量地区,互联网使用对家庭文旅消费的促进作用更为明显。(4)拓展分析还发现,互联网使用没有影响家庭在必需品消费方面的支出比重,但却带来以文旅消费为代表的服务消费水平和比重的显著提升,继而有助于家庭扩大消费支出,并促进消费结构的服务化转型。上述结论不仅为理解中国家庭消费行为提供了新的视角,也为合理利用互联网激发消费潜能提供了有益参考。

[关键词]互联网使用;文旅消费;信息渠道;便捷交易;消费升级

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2022)02-0075-19

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2022.02.012

引言

经济新常态下,“高投资、高出口”的发展模式不可持续,增强消费对经济增长的基础性作用已成为推动我国经济可持续发展的应有之义。然而,多年以来,我国居民消费率一直处于较低水平。根据世界银行世界发展指标(World Development Indicators,WDI)数据库的统计数据显示,在2000至2010年间,我国居民消费率从46.7%下降至35.6%。虽然在2018年回升至38.7%,但无论与美国(67%)、德国(52%)等西方发达国家同期相比,还是与印度(59%)、巴西(64%)等发展中国家同期相比,中国的消费率仍明显偏低。特别是在疫情防控常态化以及世界贸易争端不断升级的背景下,如何有效释放内需潜力、加快构建以国内大循环为立体的新发展格局已成为提升中国经济韧性的一个亟待解决的难题。

文旅消费是居民消费的重要组成部分,也是满足居民美好生活追求的重要载体。近年来,随着我国模仿排浪式消费阶段基本结束,人们越来越注重品质消费和服务消费,在文化和旅游消费方面的支出日益增加。2019年,国务院办公厅印发的《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》中也明确指出,“应顺应人民群众消费提质转型趋势,从供需两端发力,不断激发文化和旅游消费潜力”。伴随着5G、人工智能和物联网等新型基础设施建设的快速布局,互联网已渗透到居民生活的各个方面,极大地改变了信息流通方式,逐步成为扩大消费的活水源头。尤其是在新冠肺炎疫情爆发后,2020年上半年我国社会消费品零售总额同比下降11.4%,但全国线上零售额却同比增加7.3%,充分展现出互联网在保障和促进居民消费中的“压舱石”作用[1]。而文旅消费与互联网间存在着天然的适应性。截至2019年6月,中国在线旅行预订用户规模已达到4.18亿人[2]。2020年新冠肺炎疫情发生后,在线下服务全面暂停的情况下,居民也能通过“云观展”“云旅游”等方式满足自身的精神文化需求。目前,虽然学术界就互联网能够促进文化和旅游业发展已达成共识[3],但立足于微观层面,讨论互联网使用能否促进家庭文旅消费的研究仍十分缺乏。

鉴于此,本文在文献梳理和理论分析的基础上,利用中国家庭追踪调查数据(China family panel studies,CFPS)研究了互联网使用对家庭文旅消费的影响,借此为培育消费增长新动能提供重要依据。本文可能的边际贡献在于:第一,研究视角的创新。现有研究探讨了互联网使用对家庭一般性消费的影响,但对文化、旅游等高收入需求弹性消费的研究较为鲜见。本文将互联网使用引入家庭文旅消费的分析框架中,从而丰富了相关研究的文献基础。第二,研究内容的创新。本文深入探讨了互联网使用对家庭文旅消费的影响效应,并着重考察了受教育水平和收入水平对两者关系的调节机制。进一步地,本文就互联网使用对家庭消费及结构的影响进行了检验,发现互联网使用引致的文旅消费扩张,有效地促进了家庭整体消费水平的提升以及消费结构的服务化转型。第三,研究方法的创新。本文不仅采用两部分模型有效地解决了样本分布高度偏态可能造成的估计偏误,而且使用倾向得分匹配法和条件混合过程估计法克服了潜在的内生性问题,有效地提升了所得结论的可靠性。

1 文献综述与理论分析

1.1 文献综述

既有研究中,国内外学者主要延续了经典消费理论的分析框架,探讨了影响家庭文旅消费的因素,包括:第一,从生命周期理论出发,强调家庭年龄结构及退休对文旅消费的影响[4-5];第二,基于绝对收入和持久收入假说,认为当期收入、预期收入的增加[6],以及未預期到的资产价格上升将带来家庭文旅消费增长[7];第三,以预防性储蓄理论为基础,发现家庭为应对健康、就业等不确定性而增加预防性储蓄,从而导致文旅消费水平有所下降[8];第四,考虑到心理、习惯等方面因素的差异,不同来源收入以及消费习惯也可能是影响家庭文旅消费的原因[9-10]。这些研究为扩大旅游消费提供了可行的思路,但值得注意的是,与其他消费不同,文旅消费通常具有无形性、异地性和复杂性的特征,这对居民搜集和分析信息提出了更高的要求[11]。长期以来,文旅市场的供求信息并非对称,居民处于价值链的弱势地位,在消费决策时往往需要投入较高的搜索成本[12]。这既会造成服务商与消费者间信息传递的时滞性,也会出现由信息不对称所引致的机会主义行为,从而加剧了消费风险,阻碍了家庭文旅消费水平的提升[13]。与此同时,由于对营业场所、销售渠道、经营时间的高度依赖,传统的文旅消费活动也面临着较高的交易成本,并且双方可能在耗费一定的交易成本后仍无法达成供需匹配[14]。

与过去相比,互联网通过“连接”再“聚合”的方式打破了线下融通的区域性局限,改变了居民信息获取和传递能力,颠覆了传统的交易方式,进而对家庭文旅消费产生显著影响[15]。与之相关的研究大致形成了如下两种观点:一部分学者认为互联网使用有助于促进家庭文旅消费。这类研究大多基于技术接受模型(technology acceptance model,TAM)、计划行为理论(theory of planned behavior,TPB)和交易成本理论,强调消费者对于互联网的功能感知是影响其行为决策的主要动因[16]。其中,Wu等的研究发现,互联网的易用性和实用性降低了文旅消费的风险感知,从而有利于居民产生积极的行为意向[17]。Kim等的研究表明,互联网通过降低支付成本、时间成本和心理成本的方式提高了居民的出游概率[18]。同时,如自我效能[19]、文化资本[20]等因素能够正向调节两者间的关系。另一部分学者则得出了相反的结论。Datta和Chatterjee认为,互联网市场中的价格分散、系统漏洞、欺骗抵赖等问题会加剧消费的不确定性,造成居民出游意愿降低[21]。Chen等则将使用互联网视为一种休闲方式,发现互联网使用与文旅消费间存在着替代关系,即互联网使用时间的增加也会挤出家庭文旅消费[22]。

上述文献为本研究的开展提供了有益借鉴,但仍留下了一些有待解决的问题。首先,集中于发达国家或地区的研究样本,缺少对发展中国家的讨论。事实上,作为正处于转型期的发展中国家,我国互联网普及程度仍相对较低,数字鸿沟、信息贫困的现象普遍存在,由此可能会带来不同家庭间文旅消费水平的差异。其次,多关注互联网与家庭文旅消费意向之间的关系,尚未给出互联网影响实际消费行为的经验证据。诚然,行为意向与实际消费间存在着一定的联系,但由于缺少相关研究,导致无法直接判断互联网的具体影响。同时,多数研究通过小规模的问卷调查展开,很可能会因缺少大样本支撑而造成解释力和可信度不足。最后,多局限于单一视角,未能形成完整的分析框架来揭示互联网影响家庭文旅消费的微观机制。更为重要的是,现有研究仅考察了互联网与家庭文旅消费间的关系,但在预算约束下,若互联网使用引致的文旅消费增长是以牺牲其他消费为代价,那么仍无法实现促进消费增长和改善消费结构的双重目标。

1.2 理论分析

1.2.1 互联网使用与家庭文旅消费

给定其他条件不变,信息不对称会产生低效的“柠檬市场”,导致商品均衡价格会随搜索成本的增加而上升,进而降低消费者的预期效用,并挤出消费[23]。同时,消费者也会根据交易成本核算消费者剩余,从而做出合适的购买决策[24]。如今,互联网对文旅消费的技术性嵌入不仅有效弥补了信息交换的缺陷,而且依托大数据、物联网等技术进一步减少了中间环节,加快了交易速度,实现了消费全流程的便捷化[25]。因此,本文将从信息渠道和便捷交易两个视角分析互联网使用对家庭文旅消费的影响。

就信息渠道效应而言,一方面,互联网拓宽了家庭获取市场信息的来源。居民既可以利用互联网获得其他消费者的知识溢出,有效降低单一渠道下信息匮乏和产品不确定性所造成的消费压力[26],也可以激发和强化家庭在文旅消费过程中的场景化需求,使得自身消费需求得到更大程度的满足,文旅消费支出也相应增加[27]。另一方面,互联网实现了供需双方的信息交互。供应商、服务商均能基于用户画像技术,通过精准匹配的方式帮助家庭获得稳定的消费预期,大大降低了居民的搜索难度和感知风险,缓解了服务供给与居民价值诉求间的偏差,有助于家庭形成积极的出游意向[28]。更为重要的是,互联网进一步增强了家庭参与产品设计的可数据化程度,使其由产品被动接受者向合作创造者转变[29]。借助互联网,居民与供应商、服务商间的互动不再受到时空制约,彼此间的信息交互由间断、单向、时滞转变为连续、双向、实时。这种需求端的“赋权”替代了传统环境下供给主体需求识别的“隧道视野”,在将居民实际需求融入供应流程的同时,也使居民对产品和服务的认可度增加,并产生更强的出游意愿[30]。综上,本文认为互联网作为信息渠道,不仅提升了市场信息的对称性,而且也使供需主体间建立起即时反馈的互动机制,由此带来家庭出游概率和消费水平的同步提升。

就便捷交易效应而言,首先,互联网降低了交易前期的沟通成本。互联网技术所产生的去中介化效应,极大地削弱了旅行社对市场信息的分配权,使居民家庭摆脱了对传统中介商的路径依赖[31]。家庭能通过点对点、端对端的连接消除与服务商间的沟通障碍,并充分了解到产品信息,从而提升了交易效率[32]。其次,互联网降低了交易中期的时间成本和合同成本。一方面,家庭通过扫码支付、指纹支付、刷脸支付等互联网支付手段提升了交易的转结效率,能够将节省的时间重新分配到文化和旅游体验中,在缓解过去现金交易带来的支付疼痛感的同时,放宽了预算约束,继而提升了消费水平[33]。另一方面,互联网交易的顯性规则降低了机会主义行为,有利于切实保护居民利益,并减少了逆向选择风险,有效地促进交易发生[34]。最后,互联网降低了交易后期的支付成本。在互联网环境中,由于能控制产品分销、实体店租金中的成本投入,大量服务商利用随机立减、店铺券、礼品卡等方式进一步扩大了降价空间。这使得家庭获得了折扣优惠,诱发了“意外之财”的心理账户效应,并倾向将这部分非预期性收入用于文化、旅游等享乐消费体验中,从而引致消费概率和水平的提升[35]。由此,本文认为,互联网作为交易媒介减轻了交易成本带来的摩擦力,促使居民家庭的文旅消费意愿被刺激和强化。

1.2.2 互联网使用与文旅消费:受教育水平与收入水平的调节机制

基于上述分析,互联网对家庭文旅消费的影响主要体现在其具有信息渠道效应和便捷交易效应。然而,考虑到不同家庭在信息处理能力和产品交易需求方面存在差异,这种影响效应的大小可能与受教育水平和收入水平密切相关。

第一,尽管互联网具有信息渠道效应,但信息超载的现象日益明显,导致消费者甄别信息的困难加重,容易做出错误的判断,而受教育水平构成了家庭获取互联网红利的基础[36]。既有研究发现,高受教育水平家庭在文旅消费过程中更善于使用互联网制定规划、开展交易[37]。这是因为,与标准化的物质产品不同,文旅消费往往含有大量的非标准化信息,考验着人们对服务质量的判断。低受教育水平家庭只能利用互联网进行简单的信息搜集,如浏览图片、比较价格等,但缺乏信息筛选以及利用信息创造价值的能力[38],从而时常遭遇以次充好、以假乱真等问题,极大地影响了消费水平的提升。而高受教育水平家庭在面对信息同质化压力时,能更好地筛选和分析多元化的庞杂信息,并通过在线学习不断完善信息整合技能,进而能根据品牌、信誉、差异化程度等因素识别出符合自身需求的产品、降低不确定性风险[39]。此外,高受教育水平家庭的消费观念与时俱进,对互联网的接受能力也更强,会主动利用数字化渠道参与文旅服务的生产过程,推动产品和服务更好地迎合自身的偏好和需求[40]。由此可知,受教育水平的提升有利于增强互联网使用对家庭文旅消费的影响。

第二,随着家庭收入水平增加,追求个性化和多样化产品成为文旅消费的新特征,居民家庭也更倾向于使用互联网实现自身体验效用的优化。究其原因,一方面从提升效用水平的视角来看,虽然收入是家庭开展文旅消费的基本条件,但是相较于低收入家庭,高收入家庭的消费需求更为复杂,进行文旅消费活动时也更加注重品质和体验。传统环境下,受距离、文化等因素的影响,消费者面临着地理空间变换所产生的信息不对称,由此降低了高收入居民家庭的产品获取能力,并抑制了其消费意愿和满意度的提升[41]。而互联网使用则极大地改善了文旅产品的可获得性,使得高收入家庭耗费较短的时间即可接触到更多的长尾商品和服务。这不仅有助于提高供需双方间的匹配效率,而且实现了消费者与遍在性文旅元素的良性互动,从而推动了高收入家庭潜在消费需求向实际消费行为的转变[42]。另一方面从规避效用损耗的视角来看,相较于低收入家庭,高收入家庭在交易环节的时间消耗意味着更高的机会成本[43]。而使用互联网压缩了文旅消费中用于搜索和交易环节的必要时间,大大简化了高收入家庭寻求“解决方案”的迭代过程,避免了延时响应造成的效用流失,促使高收入家庭文旅消费意愿和水平相应增加[44]。因此,在高收入水平家庭中,互联网使用对文旅消费的促进作用更为明显。

2 数据来源与研究设计

2.1 数据来源

本文所使用的数据源于2014年和2016年中国家庭追踪调查数据库(CFPS)。CFPS是由北京大学中国社会科学调查中心实施,每两年进行一次的跟踪调查。调查内容涉及个体、家庭和地区3个层面的数据,可以从微观层面综合反映中国经济社会变迁情况。需要说明的是,由于本文关注的是互联网使用对家庭文旅消费的影响,在计量分析时不仅需要尽可能地控制其他变量的影响,而且需要对各类异质性问题进行讨论。因此,尽管该数据库已更新至2018年,但CFPS 2018问卷中并未对家庭纯收入、家庭净资产等变量加以准确度量,故本文主要采用CFPS 2016数据集进行分析,并在稳健性检验部分引入CFPS 2014数据,以控制消费习惯及偏好等不可观测因素的影响。

CFPS 2016的数据集覆盖了全国31个省市、自治区(不含港澳台地区),包含家庭层面有效样本14 763户,具有全国代表性。其中,家庭问卷部分收集了家庭文旅消费以及家庭纯收入、净资产等方面的信息。互联网使用情况以及个体特征等信息存在于成人问卷中。在样本选择上,本文根据家庭编号将家庭和成人数据库进行匹配,在数据清洗和剔除存在缺失值的样本后,最终得到9500户家庭样本。

2.2 模型设定

需要注意的是,与其他消费不同,文旅消费具有高需求收入弹性的特征,导致其数据分布呈现高度偏态,即考察年份内大量家庭的文旅消费支出为0。若直接使用线性回归会出现估计结果不一致的问题。针对这一情况,通常的做法是采用Tobit模型进行处理,但在使用该方法估计后发现,扰动项不服从正态分布的原假设。因此,本文参照Duan等的做法,使用两部分模型(two-part model)来解决样本分布所造成的估计无效问题[45]。其检验思想是将家庭文旅消费行为分为两个阶段,第一步是考察文旅消费决策,采用Probit模型进行估计。假设第i个家庭的文旅消费决策是由效用函数[Y*]决定的,效用函数[Y*=β0+β1neti+β2Xi+εi],当[Y*>0],家庭选择进行文旅消费,得到:

[Pr(cultouri=1|net, X)=Pr(Y*i>0|net, X)=Φ(β0+β1neti+β2Xi+εi)] (1)

式(1)中,[Φ(·)]为标准正态累计分布函数,[cultouri]为家庭是否进行文旅消费的虚拟变量,[neti]为是否使用互联网的虚拟变量,[Xi]为其他控制变量,假设扰动项[εi]服从标准正态分布。

第二步考察文旅消费支出水平,采用对数线性模型进行估计:

[lncultouri|cultouri>0=β0+β1neti+β2Xi+φi] (2)

式(2)中,[lncultouri]为文旅消费水平的对数值,假设[εi]和[φi]不相关,即文旅消费等于0和大于0的情况相互独立。

2.3 变量说明

2.3.1 被解释变量

考虑到文化和旅游融合发展的进程,家庭的日常文化娱乐活动通常在当地的景区(点)开展,而旅游产品的开发也涉及大量文化要素,因此文化和旅游消费间存在着密不可分的联系。本文根据CFPS数据库中“过去12个月,家庭文化娱乐和旅游的支出总和”來定义文旅消费。通过问卷发现,该变量不仅包括交通、住宿、景点门票等较低层次的文旅消费支出,也包括戏剧、展览等高层次的文旅消费支出,从而较为全面地涵盖了常见的家庭文旅消费类型。进一步地,考虑到变量的分布特征,分别设定cultour、lncultour两个变量。其中,前者为“文旅消费决策”虚拟变量,即若存在消费,则定义为1,否则为0。后者为“文旅消费水平”的连续变量。为降低异常值和异方差的影响,本文对这一变量进行1%的缩尾处理后再取对数。

2.3.2 核心解释变量

互联网使用(net)为本文的核心解释变量。本文借鉴周广肃和樊纲的做法[46],利用户主的互联网使用情况设定虚拟变量,并根据问卷中“是否电脑上网”和“是否移动上网”进行定义。若户主使用其中一种或多种设备上网则取值为1,否则为0。这样测度可以更为直观地反映不同家庭的互联网接触情况,以及互联网普及对家庭文旅消费的影响。在此基础上,根据是否使用互联网对家庭进行分组,比较不同家庭间文旅消费的差异。在使用互联网的家庭中,进行文旅消费的占64.83%,户均消费水平为2908.83元。而在未使用互联网的家庭中,进行文旅消费的仅占26.79%,户均消费水平为584.25元。进一步地,独立样本t检验的结果显示,两组之间文旅消费水平均值存在显著差异(diff= ‒2324.58***)。由此可知,使用互联网家庭在文旅消费方面的表现要优于没有使用互联网的家庭。

2.3.3 控制变量

为避免遗漏变量所造成的估计偏误,本文尽可能地控制了其他变量的影响。第一,在家庭层面,加入家庭纯收入(lnfincome)和家庭净资产(lnfasset)以控制收入和资产对估计结果的影响,并对相应变量进行1%的缩尾处理后再取对数。需要说明的是,由于部分家庭的净资产存在0值,故参照已有研究做法,数据加1后再对数化处理[47]。家庭人口结构包括家庭成员数(fpop)以及65岁以上老年人口比重(oldper)。第二,在户主层面,控制的变量包括年龄(age)、年龄平方/100(ages)、受教育年限(eduyear)、婚姻状况(marry)、性别(gender)、健康状况(health)、户口(hukou)以及工作状况(work)。第三,在地区层面,加入省份虚拟变量(province),以控制不同省份经济发展水平和自然差异对估计结果的影响。具体变量的描述性统计结果如表1所示。

3 实证结果分析

3.1 基准回归分析

表2报告了基准回归结果,其中,第(1)列和第(2)列只控制了核心解释变量,第(3)列和第(4)列依次加入了家庭和户主层面的控制变量,第(5)列和第(6)列中又进一步加入了省份虚拟变量。值得注意的是,第(1)、第(3)、第(5)列均为Probit模型的估计结果,为使结果可解释,表格中报告的数字为边际效应。通过比较发现,在不同回归模型中,互联网使用的影响系数均显著为正,并保持稳健。平均来看,在其他条件不变的情况下,与不使用互联网的家庭相比,使用互联网家庭的文旅消费概率约提升0.12~0.13个百分点,而消费水平约提升51.85%,表明互联网使用对家庭文旅消费具有显著的正向影响。

接下来,本文就控制变量的估计结果进行分析。在家庭层面,首先,家庭收入对文旅消费具有显著的正向影响,与绝对收入假说和持久收入理论相符。其次,家庭资产增加有利于促进文旅消费。根据生命周期理论,家庭会将资产平滑到生命周期的各个阶段,以实现跨期消费的效用最大化。因此,家庭净资产越多,文旅消费的概率和水平也就越高[48]。最后,家庭规模、老年人口比重均对文旅消费水平显示出显著的负向影响。这可能是因为,家庭人口及老年人口比重的增加,增强了家庭预防性储蓄的动机以及在生活必需品、医疗等方面的支出,从而降低了文旅消费需求。在户主层面,第一,户主年龄与文旅消费决策间呈现U形关系。可能的原因在于,年纪轻的户主往往财富积累也比较低,工作时间的增加会减少休闲需求。随着年龄增加,财富积累会减少劳动供给,继而增加了文旅消费需求。但这种关系在文旅消费水平方程中并不明显。第二,户主受教育年限具有显著的正向影响。户主受教育程度越高,不仅意味着家庭预期收入越高,而且也在一定程度上影响了家庭的消费观念和方式,表现出对文旅消费更强的偏好[49]。第三,与既有研究一致,女性户主家庭的文旅消费概率和水平要高于男性户主家庭[50]。第四,已婚及有工作的户主具有更低的文旅消费意愿,但这两类变量对文旅消费水平的影响不明显。一种可能的解释是,已婚及有工作的家庭承担较多的责任和压力,家务及工作时间的增加在一定程度上挤出了闲暇时间,降低了出游概率。但在消费过程中,已婚及有工作家庭却具有较强的经济能力和更为多元化的消费需求,进而弱化了其对文旅消费水平的不利影响,导致其影响效应转变为不显著。第五,由于在社会保障和消费习惯等方面存在差异,非农业户口家庭具有更高的文旅消费水平,这也从侧面反映出城乡分割和户籍制度仍是制约居民消费的重要原因之一[51]。

3.2 稳健性检验

3.2.1 考虑消费习惯的影响

除当期信息外,文旅消费还会受到家庭消费习惯、偏好和预期的影响,忽视这一问题可能会导致估计偏误。但由于这些因素不可观察,要想在截面数据研究中加以控制非常困难。故根据李涛和陈斌开提供的思路[52],通过引入上一期家庭文旅消费变量,来解决滞后期因素所产生的内生性问题,估计结果见表3第(1)列和第(2)列。可以看出,当在两部分模型中分别加入家庭“2014年是否文旅消费”以及“2014年文旅消费水平”变量后,互联网的影响依然在1%水平上显著为正,并且影响系数并未出现大幅降低,说明互联网使用对家庭文旅消费的影响不是由消费习惯或文化因素造成的。

同时,长期使用互联网的家庭本身就形成了较强的文旅消费偏好,从而导致上述结果可能无法准确反映互联网使用的影响效果。为此,本文在引入滯后项的基础上,根据2014年家庭使用互联网的情况,剔除在上一期就已联网的家庭样本后进行回归。表3第(3)列和第(4)列报告了子样本回归的估计结果,可以发现,与不使用互联网的家庭相比,使用互联网仍会带来家庭文旅消费概率0.08个百分点的上升,也会使消费水平提升约38.90%,进一步验证了上述结论的稳健性。综上,尽管的确可能存在文化、习惯等不可观测因素的影响,但是否使用互联网仍是解释家庭文旅消费差异的重要原因。

3.2.2 替换核心解释变量

上文检验了“是否使用互联网”作为核心解释变量的估计结果,但考虑到即使同样使用互联网,互联网使用强度的差异也可能带来家庭文旅消费水平的不同。本文进一步根据受访者“在业余时间里上网时间”的对数值来定义家庭互联网使用强度,检验其对家庭文旅消费决策和水平的影响,估计结果如表3第(5)列和第(6)列所示。互联网使用强度变量分别在0.1和0.05的水平上通过了显著性检验,结果基本保持稳健。可以看出,上網时间每提升1%,家庭文旅消费的概率提升0.01个百分点,而消费水平约提升0.06%。换而言之,互联网使用频率的增加的确会在一定程度上激发居民家庭的文旅消费需求,与理论预期保持一致。同时,需要说明的是,由于受访者对这一问题的回答存在较多缺失值,导致研究样本大量损失,因此在后文的分析中,本文将继续围绕“互联网使用”变量展开讨论。

3.3 内生性讨论

3.3.1 应对样本自选择的问题

虽然上文已证明互联网使用与家庭文旅消费显著相关,但由于数据、变量等方面的限制,在回归分析中仍可能存在样本自选择的问题,即是否使 用互联网是由家庭特征、经济状况、个人偏好等因素共同决定的,而非随机的。因此,为缓解自选择问题造成的估计偏误,本文利用倾向得分匹配法(propensity score matching,PSM)构建反事实框架,对样本自选择造成的内生性问题加以纠正。具体而言,首先将互联网使用视为处理变量,将家庭文旅消费视为结果变量。其次,选取家庭和户主层面的控制变量进入Logit模型,估计出家庭使用互联网的条件概率,即倾向得分,并进行平衡性检验。最后,根据倾向得分进行匹配,计算得到互联网使用对家庭文旅消费影响的平均处理效应(average treatment effect on the treated,ATT)。

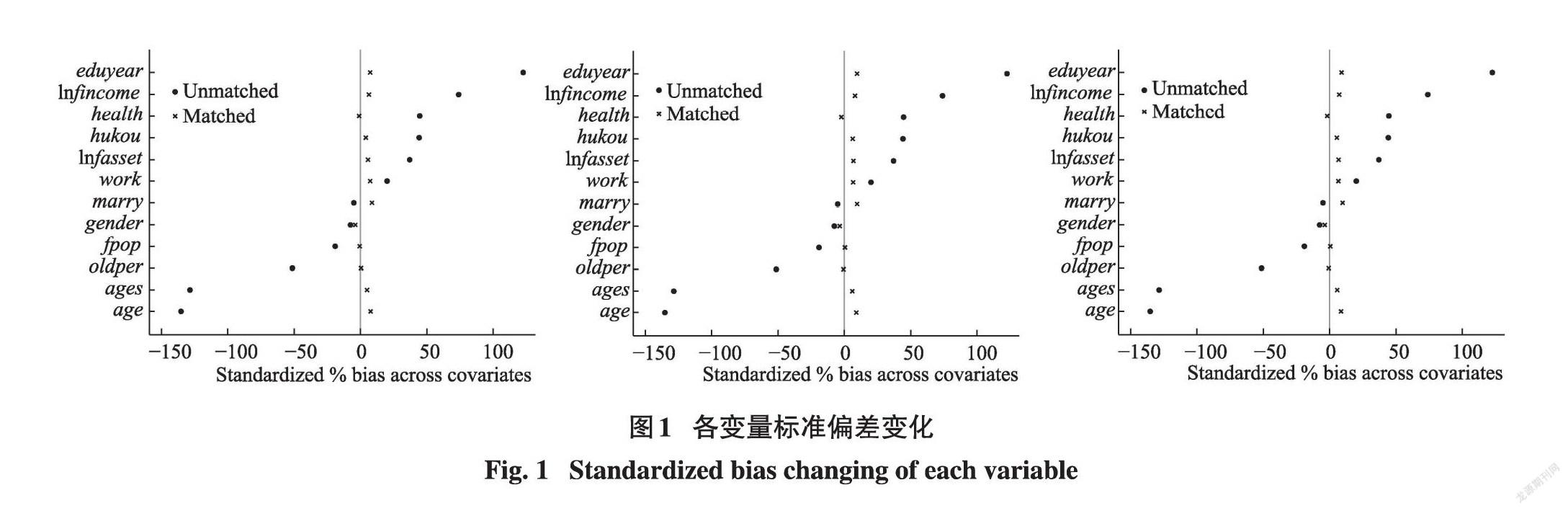

为保持结果稳健,本文分别采用一对三近邻匹配、半径匹配以及核匹配的方式进行估计。匹配前后各变量的标准偏差变化如图1所示,无论采取何种匹配方式,匹配后各变量的标准偏差均显著减小,且小于10%,较好地满足了平衡性检验的要求。表4显示了不同匹配方法下,家庭文旅消费的平均处理效应。以半径匹配的结果为例,家庭文旅消费概率及水平的平均处理效应分别为0.1874、1.6036,均在1%水平上显著。更换匹配方法后,估计结果基本一致,说明在消除了样本间可观测的系统性差异后,互联网使用对家庭文旅消费的影响依然保持稳健。

3.3.2 应对遗漏变量和反向因果的问题

尽管上文已利用加入控制变量、倾向得分匹配等方法尽可能地克服了遗漏变量、自选择等问题造成的估计偏误,但一方面互联网使用与家庭文旅消费间可能存在双向因果关系,另一方面遗漏变量的问题在所难免,仍可能存在其他难以度量的变量作用于互联网使用与家庭文旅消费之间,使得估计结果不可靠。为解决上述问题,常用的方法是工具变量法,但互联网使用与家庭是否文旅消费均为离散变量,导致基于两阶段最小二乘法的估计结果不再有效[53]。鉴于此,本文在倾向得分匹配的基础上,使用Roodman提出的条件混合过程估计法(conditional mixed process,CMP)对模型进行估计[54]。该方法通过联立似然估计法同时估计互联网使用模型及家庭文旅消费决策模型。第一部分寻找工具变量,并评估其与互联网使用间的相关性,第二部分将结果带入基准模型进行回归,并根据内生性检验参数的显著性,判断模型是否具有内生性问题。

本文参照尹志超等的做法[55],使用同社区其他家庭使用互联网的比例作为互联网使用的工具变量。一是因为该变量反映了不同社区内互联网的普及情况。一般而言,同一社区内居民家庭间往往具有相同的经济能力和生活习惯,因此其他居民使用互联网的情况与受访家庭密切相关,满足相关性条件。二是同社区其他居民的互联网使用比例对于本家庭文旅消费而言是外生的,与影响家庭文旅消费的不可观测变量无关。由此,选择该变量作为工具变量具有理论可行性。

PSM-CMP模型的估计结果如表5所示①,在两部分模型中,工具变量均对互联网使用具有显著的正向影响,因而满足工具变量相关性条件。进一步地,atanhrho_12参数值均在1%水平上显著,从而拒绝了互联网使用是外生变量的原假设,说明条件混合过程估计法所得的结果要优于基准模型。在纠正可能的内生性后,互联网使用对家庭文旅消费概率和水平的影响仍在1%水平上显著为正,并且与基准模型相比,互联网的影响系数有所提升,说明潜在的内生性问题在一定程度上造成估计结果向下偏误。这可以解释为互联网使用需要投入时间和金钱,并且上网在日常生活中也能起到休闲放松的作用,导致互联网使用在一定程度上与家庭文旅消费间形成了替代关系,从而降低了基准模型中互联网的积极作用。据此,可以确定互联网使用与家庭文旅消费间存在内生性问题,故在后续研究中均报告PSM-CMP模型的估计结果。

4 进一步分析

4.1 信息渠道效应与便捷交易效应

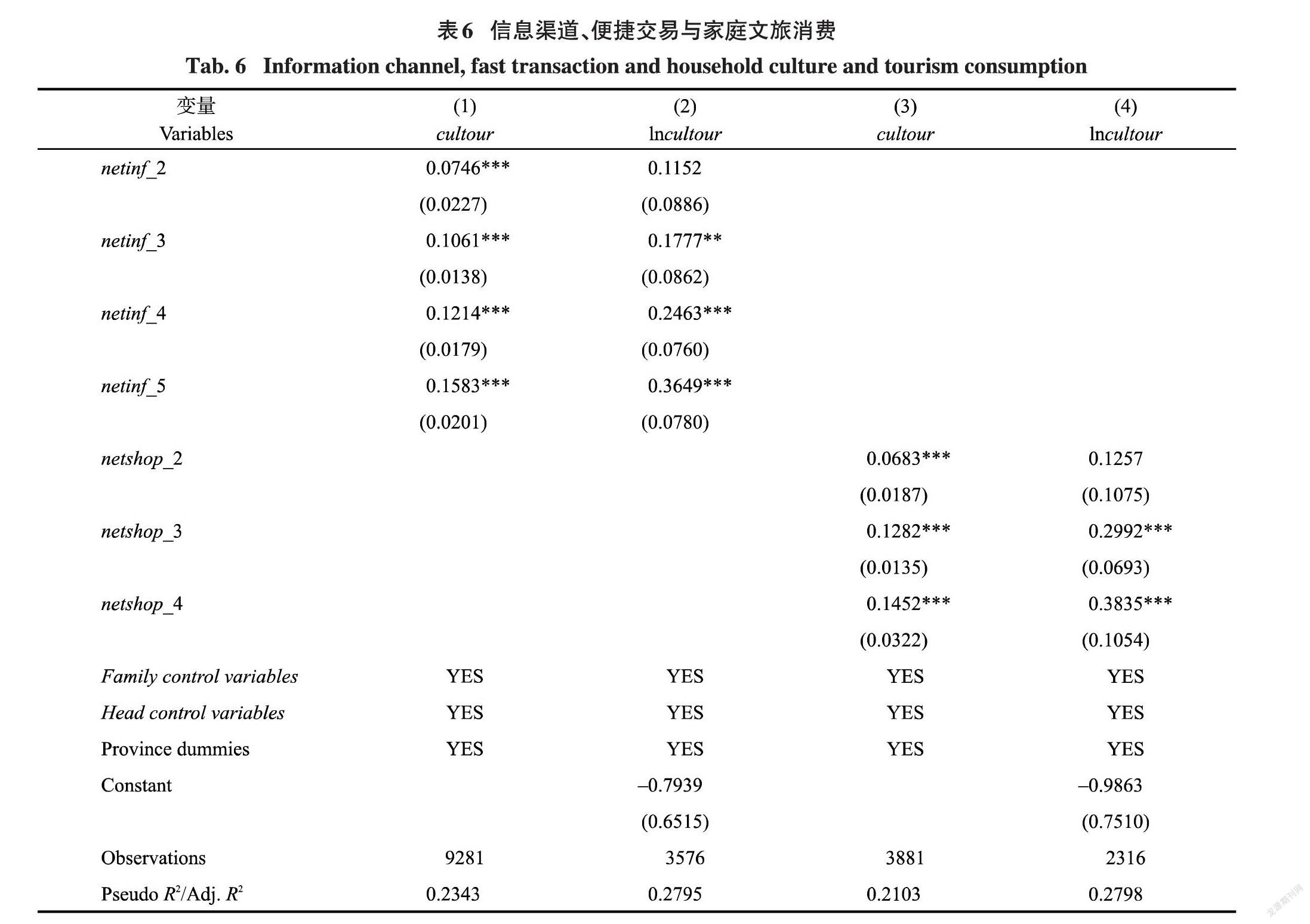

上文基本得出了互联网使用能够促进家庭文旅消费的结论,但其具体作用方式仍需进一步讨论。根据理论阐述,互联网对于家庭文旅消费的影响在于其具有信息渠道效应和便捷交易效应。为检验上述效应是否存在,本文分别引入如下变量:一是互联网信息渠道(netinf),参考张景娜和张雪凯的做法[56],根据问卷中受访者对互联网获取信息的重视程度来进行定义,共分5个等级,1代表“非常不重要”,5表示“非常重要”。本文以“非常不重要”作为参照组设置相应的虚拟变量。二是互联网便捷交易(netshop),借鉴易行健和周利的做法[57],根据互联网购物频率来定义互联网便捷交易效应。其中,1表示“从不”,2表示“几个月一次”和“一个月一次”,3表示“一月2~3次”和“一周1~2次”,4表示“一周3~4次”和“几乎每天”。本文以“从不”作为参照组,设置相应的虚拟变量。估计结果见表6,第(1)列和第(2)列检验了互联网信息渠道对家庭文旅消费的影响。可以发现,随着对互联网信息渠道重视程度的逐步提升,家庭文旅消费概率和水平也相应增加。如果认为互联网信息渠道非常重要,则家庭的文旅消费概率约提升0.16个百分点,消费水平将提升约44.03%。第(3)列和第(4)列为互联网便捷交易的检验结果。与预期一致,家庭对互联网的便捷交易效应越重视,越能促进文旅消费。与从不使用互联网开展商业活动的家庭相比,频繁发挥互联网便捷交易效应家庭的文旅消费概率约提升0.15个百分点,消费水平将提升46.74%。

互联网通过信息渠道效应促进了家庭文旅消费。究其原因,一方面,互联网消除了家庭文旅消费的信息壁垒。利用互联网,家庭不仅降低了主动寻求感兴趣产品的难度,也通过拓宽信息渠道的方式,扩大了产品选择范围,使得消费兑现几率大大增加。不仅如此,由于互联网的连通性,家庭在文旅消费过程中也可以以接近零的成本广泛接触目的地元素,从而有利于其跳出传统的游览路径,最大程度地满足自身的“碎片化”需求,带来消费水平的提升[58]。另一方面,家庭通過互联网建立起与服务商间的交互渠道,打破了传统环境下供需主体间的单一垂直关系。居民逐步成为内容的贡献者参与到产品设计环节中,而服务商也能根据家庭的数据信息,准确识别其消费偏好,继而保证了服务价值的完整传递,大幅提升了产品功能和家庭需求间的契合度,最终推动了文旅消费的增长。

互联网通过便捷交易效应促进了家庭文旅消费。首先,借助携程、飞猪等平台,居民家庭大大缩短了与服务商、供应商间的沟通距离,提高了交易效率。其次,互联网有利于居民家庭合理规划行程,使得产品购买与实际体验间的联结变得松散,有效地减少了排队入园、住宿登记、结账找零等环节的时间成本,从“质”上实现了时间价值的增值[59]。再次,互联网推动了产品预订、消费、反馈等环节的有机统一,通过透明化的技术标准形成了完善的信息披露机制,既使得整个交易过程更加符合规范,也提升了服务商、供应商的违约成本,有助于促进交易达成。最后,与传统线下市场相比,线上旅游产品市场更具有竞争性,不仅降低了相似产品之间的价格离差程度,而且提高了不同产品之间的替代性,有效地避免了价格投机行为,使得家庭开展文旅消费活动的动机更为强烈。

4.2 受教育水平与收入水平的调节机制

不同受教育水平和收入水平家庭,由于其信息处理能力和产品交易需求的不同,导致互联网使用对文旅消费的影响可能存在差异。由此,本文进一步参考已有研究[60],选择户主受教育年限和家庭纯收入对数衡量受教育水平和收入水平,并引入其与互联网使用的交互项,考察互联网使用对家庭文旅消费影响的调节机制。表7报告了PSM-CMP模型的估计结果,第(1)列和第(2)列的结果显示,互联网使用与户主受教育年限的交互项分别在1%和5%水平上显著为正,说明受教育水平能够显著提升互联网对家庭文旅消费的影响。在第(3)列和第(4)列中,互联网使用与家庭纯收入的交互项显著为正,表明家庭收入水平越高,互联网使用对文旅消费水平的提升幅度越高。

其背后的机制在于,一方面,虽然互联网能够促进家庭文旅消费,但网络环境中不可避免地会存在信息冗余和欺骗讹诈。而高教育程度群体往往具备成熟的信息处理能力,可通过甄别和分析网络中纷繁复杂的信息来降低消费风险,也更容易辨识出差异化产品和高质量服务,以满足自身需要[61]。不仅如此,高教育程度群体既具有更强的享乐偏好,也能依托自身知识储备参与到服务创新、优化和评价中,从而提高了消费的满意度和参与感,进一步释放了消费潜力。另一方面,尽管互联网降低了交易成本、扩大了家庭选择文旅产品的时空范围,但高收入家庭的经济优势才能为互联网实际作用发挥提供物质保障。对于低收入家庭而言,仅依赖低层次文旅产品即可满足自身的消费需求,与传统线下渠道相比,使用互联网并不会带来显著的效用提升。相反,高收入家庭则更加愿意使用互联网搜寻和定制差异化的产品或服务,并能够获得时间价值溢出的优质体验[62],从而使得互联网使用对其文旅消费的正向影响更为明显。

4.3 异质性分析

4.3.1 分经济发展水平的异质性分析

之前的实证结果得到的是互联网使用对家庭文旅消费的平均效应,并没有对不同地区家庭加以区分。然而,不同地区家庭可能从使用互联网中获得不同的收益。对于我国这样一个经济发展不平衡的国家来说,互联网使用对不同地区家庭文旅消费的影响可能存在异质性。为此,本文根据家庭所处的区域,将总样本划分为东部样本和中西部样本后分别进行回归,估计结果见表8。可以看出,与东部地区家庭相比,互联网使用对中西部地区家庭文旅消费的促进作用更为明显,并且这种影响效果在两部分模型中保持一致。

可能的解释是,与东部地区相比,长期以来,中西部地区通信网络不够发达、市场发育水平低,导致家庭在旅游活动中面临着较高的信息壁垒和交易成本。同时,中西部居民家庭自身收入水平也相对较低,往往具有价格敏感度高的消费特征,使得传统环境下信息不对称所产生的消费抑制效应更为明显[63]。而互联网弥补了中西部地区消费环境与服务的短板,使当地居民能直接接触到多样化的文旅服务,获取透明度高的产品价格。并且,互联网也重塑了中西部地区居民根深蒂固的消费理念,使其对文化和旅游等服务消费的接受程度不断增强,有助于其在更大程度上释放消费潜力。

4.3.2 分互联网普及程度的异质性分析

互联网带来的信息透明化导致传统服务商难以将距离和资源作为市场保护的屏障。随着互联网的普及,文旅产业逐步建立起新的制度和规范,并形成了开放高效的交易体系,有效促进交易发生[64]。因此,互联网使用对家庭文旅消费的影响可能会因所处地区间互联网普及程度的不同而存在差异。本文根据2016年不同地区的互联网普及率对样本进行分组。如果该地区互联网普及率高于均值0.532,则定义为高普及率地区,否则为低普及率地区。表9的估计结果显示,互联网使用对低普及率地区家庭文旅消费的影响要高于高普及率地区家庭。

可能的原因在于,在高互联网普及率地区,文旅市场的信息透明度较高,从而有助于抑制潜在的机会主义行为,使得家庭无需借助互联网就能获得相对稳定的消费预期。但长期以来,在低互联网普及率地区,文旅市场的供需信息并非对称,家庭在开展文旅消费活动时也面临着较高的不确定性风险。而使用互联网能够显著提升服务可得性和交易效率,很大程度上缓解信息获取和交易成本方面的制约,为这些地区家庭释放消费需求创造了有利的条件,致使互联网的促进作用更为明显。

4.3.3 分景区拥有量的异质性分析

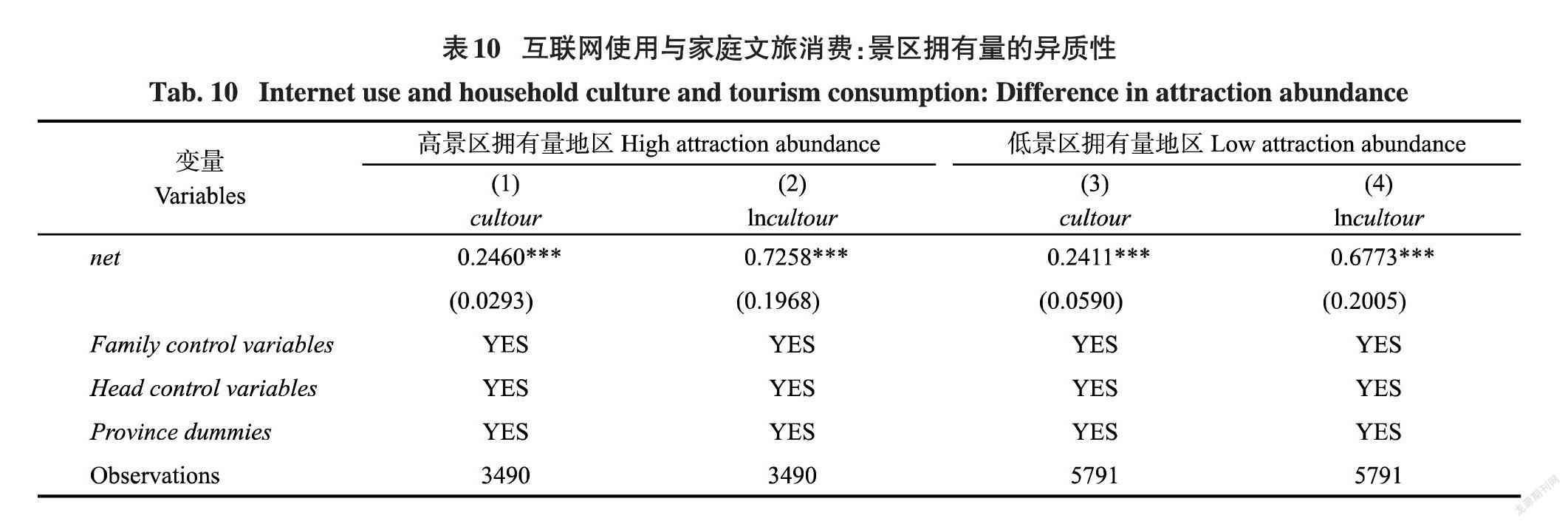

与其他消费不同,是否进行文旅消费不仅取决于家庭条件,而且还依赖于不同地区文旅产业的供给能力。作为文旅服务的物质载体,丰富的旅游景区(点)既有助于激发居民的消费潜力,也能极大地提升居民的消费体验。那么,不同地区旅游景区的数量差异是否会影响互联网使用对家庭文旅消费的促进作用呢?根据我国现行的景区管理体制,国家A级旅游景区通常具备较强的资源吸引力和完善的服务设施,能够有效满足居民的多元化需求[65]。在无法获得所有景区信息的情况下,本文以2016年不同地区的A级景区数量来反映各地区的景区拥有量。考虑到各个地区的地理面积差异以及消费需求的距离衰减效应,A级景区分布的密度越大,居民消费的可获得性越高[66]。因此,按每平方千米的A级景区数量划分样本。如果该地区A级景区密度高于均值0.088,则定义为高景区拥有量地区,否则为低景区拥有量地区。表10的估计结果显示,当家庭位于高景区拥有量地区时,互联网使用对家庭文旅消费概率和水平的提升作用更强。

这是因为在高景区拥有量地区,当地居民在使用互联网之前就具备了开展文旅消费活动的外部条件。而互联网实现了产品和服务的数据化、在线化,这进一步缩短了居民家庭与各类景区之间的心理距离。无论是5A级、4A级景区,抑或是3A级、2A级景区,在虚拟空间中的搜索和展示成本均相同。这有效地促进了消费者与当地景区间的互联互通,使得居民能够更好地利用当地资源满足自身需求,带来家庭文旅消费水平的提升。然而,在低景区拥有量地区,尽管家庭利用互联网降低了搜索成本和交易成本,但是由于景区数量较少,居民为获得高品质的文旅消费体验,移动成本和时间成本仍无法避免,从而导致互联网的积极影响也相对减弱。

4.4 拓展分析:互联网使用、文旅消费扩张与家庭消费升级

以上内容就互联网使用对家庭文旅消费的存在性、影响效应进行了检验。接下来,需进一步讨论的是,由互联网使用引致的文旅消费扩张是否会对家庭总消费以及消费结构产生影响。因此,本文借鉴张传勇和王丰龙的做法[67],根据CFPS的调研结果,将文旅消费、教育培训消费(edu)、保健美容消费(fit)视为家庭服务消费支出(ser),将耐用品消费(dur)、衣着鞋帽消费(dress)、食品消费(food)视为家庭必需品消费支出(nes),它们与家庭医疗消费(med)、交通通讯消费(trans)一同构成家庭总消费(cons)。在实证策略上,首先,以家庭总消费的对数值作为被解释变量,检验互联网使用能否提升家庭整体消费水平。其次,以各类消费占家庭总消费的比重作为被解释变量,检验互联网使用是否引起家庭消费结构变化。最后,以文旅消费与必需品消费、其他服务消费的比值作为被解释变量,检验互联网使用对不同消费间比例关系的影响。

估计结果见表11,在第(1)列中,互联网使用的回归系数为0.4799,并在1%水平上显著为正,说明互联网有助于促进家庭整体消费水平提升。第(2)列至第(4)列显示,互联网使用会引起家庭增加在文旅消费等服务消费方面的支出比重,但对必需品消费支出比重的影响并不显著。进一步地,观察第(5)列和第(6)列发现,互联网使用没有影响文旅消费与其他服务消费间的比例关系,但对文旅消费与必需品消费间的比例关系却产生了显著的正向影响。由此可知,互联网使用对家庭消费的积极影响主要体现在服务消费上。即互联网使用没有影响到家庭在必需品消费方面的支出比重,但却带来文化娱乐、旅游、保健美容、教育培训等服务消费绝对比重和相对比重的显著增加,从而引致家庭消费结构的服务化转型。

传统环境下,因为服务过程要求生产和消费同步进行,加之消费需求日益差异化,所以服务业通常被认为是一个低效率的部门,服务消费往往也伴随着较高的成本投入[68]。这不仅抑制了居民的消费意愿,而且也会挤出卖家,从而导致市场失败的情况。互联网的普及则改变了服务消费的形式和特征,为优化家庭消费结构提供了良好的契机。第一,互联网降低了交易成本,实现了消费者与服务商间的互联互通,有效地解决了市场失败的问题。与此同时,由于信息服务的边际成本趋向于零,市场均衡价格也随之降低,使得家庭的服务消费意愿不断增加[69]。第二,互联网降低了服务多样化的供给成本,推动了服务消费从标准化向个性化的转型。不同家庭均能利用互联网获得满足自身需求的服务,为家庭扩大服务消费提供了充足激励。第三,互联网改变了服务消费的供给方式,促使大量服务商将自身产品映射到虚拟空间中,进而衍生出“在线教育”“在线康养”等新业态,有效地带动了服务商品的跨区域和跨时间流通[70]。而对于文化、旅游等地理依赖性强的消费形式而言,互联网也能有效提升居民家庭与地理空间交互的广泛性,使其将与“商养学闲情奇”相关的个性化元素融入消費体验,进而发挥出拉动消费的乘数效应。由此,在其他因素给定的情况下,互联网带来的低成本、多品种、高质量等优势引致家庭消费偏好从商品消费向服务消费拓展与延伸,在促进家庭消费升级的同时,提高了消费的边际效用,增加了家庭的福利水平。

5 结论与启示

5.1 主要结论

经济新常态下,消费对于经济发展的基础性作用进一步凸显。特别是在新冠肺炎疫情冲击下,如何稳消费、保增长已成为缓解经济下行压力、转换经济动能的当务之急。伴随着5G、人工智能等新基建的布局,互联网的广泛应用对于促进消费回补、培育新兴消费形态、激发消费潜力具有重要意义。本文以家庭文旅消费为研究对象,利用中国家庭追踪调查数据,从微观视角考察了互联网使用与居民家庭消费间的关系。研究结果表明:第一,互联网使用对家庭文旅消费概率和水平的提升均具有显著的促进作用,并且当考虑家庭消费习惯、替换核心解释变量检验时,这一效应依然存在。在此基础上,本文使用倾向得分匹配法和条件混合过程估计法克服了模型潜在的内生性问题,仍得到了一致的结论。第二,进一步分析发现,互联网使用对家庭文旅消费的促进作用来源于信息渠道效应和便捷交易效应。此外,由于在信息处理能力以及产品交易需求方面存在差异,家庭受教育水平和收入水平的增加有利于提升互联网使用对家庭文旅消费的影响。第三,分地区异质性分析显示,在中西部地区、低互联网普及率地区、高景区拥有量地区,互联网使用对家庭文旅消费的促进作用更为明显。第四,从家庭总消费的变动情况来看,互联网使用虽然提升了家庭的整体消费水平,但对消费支出比重的影响却存在差异性。即互联网使用没有影响到家庭在必需品消费方面的支出比重,但却带来文化娱乐、旅游、保健美容、教育培训等服务消费绝对比重和相对比重的显著增加,从而引致家庭消费结构的服务化转型。

5.2 实践启示

基于上述结论,本研究带来如下启示:一是完善互联网技术,更好地发挥互联网驱动文旅消费提升的内在机制。首先,鉴于互联网信息渠道能够显著提升家庭文旅消费水平,相关服务商、运营商应主动利用互联网创新传播和营销方式,通过“云端漫步”“直播+带货”等新模式提升产品可视化程度、塑造品牌形象,从而改善传统环境下文旅消费的不确定性预期,以此激活市场。其次,考虑到在常态化疫情防控阶段,分散化、个性化的消费体验将成为一种趋势,市场供给主体应充分获取和利用居民消费所生成的大数据,提炼反馈意见,让居民参与到产品构思、改进等环节中,有效促进供给和需求的动态匹配,实现面向消费者的供应链转型。最后,文旅企业应抓住新型基础设施建设的机遇,做好对外连接的产品接口,打造适应新消费场景下的数字文旅解决方案。特别是在非体验环节中,可借助互联网优化服务流程、保证交易安全、统筹消费过程,从而最大化地降低交易成本、助力居民便捷消费。

二是充分考虑不同主体对互联网的接受能力和运用能力,进一步挖掘居民消费潜力。一方面,受制于受教育水平差异,部分家庭在文旅消费上难以均等地享受到互联网带来的红利。因此,相关部门在推动新型基础设施建设的同时,应全面普及互联网知识,增强居民鉴别和再加工信息的能力。文旅企业也应推动用户社群建设,为居民在虚拟空间中开展组织学习创造条件,不断降低其因互联网知识匮乏而造成的消费压力。另一方面,在时空集约型消费时代,随着收入水平的不断提升,人们对时间价值的感知将更为敏感。因此,文旅企业应重视数字化平台的效能,基于未来的市场发展与管理需要创新平台功能,以完善人流、信息流、交易流等协同的方式整合资源,降低文旅消费的时间成本,确保居民获得感、体验感不断提升。

三是扩大优质数字产品供给,引导家庭消费结构升级。互联网不仅带动了家庭消费水平的增长,更是在改善家庭消费结构方面起到了关键作用。因此,政府应及时总结和提炼消费新趋势,将阻碍居民消费升级的难点、堵点纳入规划方案,着力打造完善的消费保障环境,让新消费和新基建同频共振,有效地服务居民消费升级。供给主体则应更加关注居民消费升级的实际需求,引导和培育内容消费、体验消费、智能消费等消费新业态,促进服务消费提质扩容,不断推进居民消费由“有没有”向“好不好”的转变。

四是加快缩小地区间的数字鸿沟,推动数字技术与实体经济的融合发展。由于在经济发展水平及互联网设施建设等方面存在差距,一些地区的家庭正面临着被数字鸿沟隔绝的风险。而本研究发现,当这些群体使用互联网后,往往展现出了巨大的消费潜力。因此,政府部门应加大财政投入力度,通过互联网服务下沉的方式增强家庭对互联网的接触、信任和利用,进而在更大范围内唤醒“沉睡”的资产和资金,推进居民消费增长与升级。与此同时,对于文旅消费而言,能否发挥互联网的消费促进效应仍依赖于线下的服务供给。因此,市场供给主体应进一步丰富产品体系,做好数字资源与实体资源的高效对接,为居民消费升级提供长期稳定的物质基础。

5.3 研究局限与展望

本文还有进一步改进和完善的空间。首先,鉴于测量方法和数据的局限性,本文主要讨论了互联网使用对家庭文旅消费的促进作用,并从信息渠道和便捷交易两个方面解释了互联网的影响效应,但未具体分析家庭互联网使用场景与文旅消费间的关联性,以及户主的互联网使用能力差异。未来研究应结合深度访谈、一手数据调研等方法去探索互联网普及对家庭消费方式、意图和水平的改变。其次,如何有效发挥互联网在扩大内需中的作用一直受到学者们的关注,本文重点分析了收入水平和教育水平两个变量的调节机制,以及地区异质性所可能产生的影响。除上述机制外,具备中国特色的情景因素同样值得关注,未来研究可进一步结合其他理论视角,如金融素养、性别角色观念、不确定性风险等进一步揭示互联网对家庭文旅消费的作用机制,从而确定更加完善的理论体系。最后,该领域研究尚处于起步阶段,本文基于CFPS数据库进行了理论探索和实证层面的有益尝试,未来研究可以结合中国数字金融普惠发展指数、《中国电子商务年鉴》等宏观数据进一步丰富指标类型,或采用其他多年限的家庭追踪调查数据验证结论的稳健性,并展开更广泛的研究。

参考文献(References)

[1] 国家统计局. 2020年6月份社会消费品零售总额下降1.8%[EB/OL]. [2020-07-16]. www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202007/t20200716_1776198.html. [National Bureau of Statistics. Total retail sales of consumer goods fell 1.8% in June 2020[EB/OL]. [2020-07-16]. www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202007/t20200716_1776198.html]

[2] 中國互联网信息中心. 第44次中国互联网络发展状况统计报告[R]. 北京: 中国互联网信息中心, 2019. [The 44rd China Statistical Report on Internet Development[R]. Bejing: China Internet Network Information Center, 2019].

[3] 杨勇. 互联网促进旅游业提质增效了吗?——基于我国省级面板数据的实证分析[J]. 旅游学刊, 2020, 35(1): 32-46. [YANG Yong. Does Internet improve quality and efficiency of China tourism industry? Empirical test based on Chinese provincial data from 2004 to 2014[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(1): 32-46.]

[4] MARROCU E, PACI R, ZARA A. Micro-economic determinants of tourist expenditure: A quantile regression approach[J]. Tourism Management, 2015, 50: 13-30.

[5] 任明丽, 孙琦. 退休与家庭旅游消费: 经济状况与闲暇时间的调节作用[J]. 南开管理评论, 2020, 23(1): 4-17. [REN Mingli, SUN Qi. Retirement and family tourism consumption: The moderating effect of economic status and leisure time[J]. Nankai Business Review, 2020, 23(1): 4-17.]

[6] 魏翔. 有钱而游, 还是因梦而旅?——预期收入对旅游消费决策的作用机制研究[J]. 旅游学刊, 2020, 35(4): 12-25. [WEI Xiang. Do you travel for money or for your dream? Research on the mechanism of “expected income” on tourism consumption decision-making[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(4): 12-25.]

[7] ZHANG C, FENG G. More wealth, less leisure? Effect of housing wealth on tourism expenditure in China[J]. Tourism Economics, 2018, 24(5): 526-540.

[8] HUNG W T, SHANG J K, WANG F C. A multilevel analysis on the determinants of household tourism expenditure[J]. Current Issues in Tourism, 2013, 16(6): 612-617.

[9] 鄧涛涛, 胡玉坤, 杨胜运, 等. 农村家庭收入来源, 家庭特征与旅游消费——基于中国家庭追踪调查 (CFPS) 数据的微观分析[J]. 旅游学刊, 2020, 35(1): 47-62. [DENG Taotao, HU Yukun, YANG Shengyun, et al. Sources of income, family characteristics and tourism demand of Chinese rural households: Evidence from China Family Panel Studies[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(1): 47-62.]

[10] SMOLČIĆ JURDANA D, SOLDIĆ FRLETA D. Satisfaction as a determinant of tourist expenditure[J]. Current Issues in Tourism, 2017, 20(7): 691-704.

[11] DE LA HOZ-CORREA A, MUÑOZ-LEIVA F. The role of information sources and image on the intention to visit a medical tourism destination: A cross-cultural analysis[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2019, 36(2): 204-219.

[12] HAYS S, PAGE S J, BUHALIS D. Social media as a destination marketing tool: Its use by national tourism organisations[J]. Current Issues in Tourism, 2013, 16(3): 211-239.

[13] 李恒, 全华. 基于大数据平台的旅游虚拟产业集群研究[J]. 经济管理, 2018, 40(12): 21-38. [LI Heng, QUAN Hua. Research on tourism virtual industry cluster based on big data platform[J]. Economic Management Journal, 2018, 40(12): 21-38.]

[14] 刘卫梅, 林德荣. 基于信任的旅游目的地口碑推荐机制研究[J]. 旅游学刊, 2018, 33(10): 63-74. [LIU Weimei, LIN Derong. Mechanism of word-of-mouth tourism recommendations based on destination trust[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(10): 63-74.]

[15] 江小涓. 高度联通社会中的资源重组与服务业增长[J]. 经济研究, 2017, 52(3): 4-17. [JIANG Xiaojuan. Resource reorganization and the growth of the service industry in an interconnected society[J]. Economic Research Journal, 2017, 52(3): 4-17.]

[16] AMARO S, DUARTE P. Online travel purchasing: A literature review[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2013, 30(8): 755-785.

[17] WU C H J, LI H J, CHIU C W. Understanding consumer responses to travel websites from online shopping value and flow experience perspectives[J]. Tourism Economics, 2014, 20(5): 1087-1103.

[18] KIM M J, LEE C K, CHUNG N. Investigating the role of trust and gender in online tourism shopping in South Korea[J]. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2013, 37(3): 377-401.

[19] CHANG I C, CHOU P C, YEH R K J, et al. Factors influencing Chinese tourists’ intentions to use the Taiwan medical travel App[J]. Telematics and Informatics, 2016, 33(2): 401-409.

[20] AGOVINO M, CROCIATA A, QUAGLIONE D, et al. Good taste tastes good. Cultural capital as a determinant of organic food purchase by Italian consumers: Evidence and policy implications[J]. Ecological Economics, 2017, 141: 66-75.

[21] DATTA P, CHATTERJEE S. The economics and psychology of consumer trust in intermediaries in electronic markets: The EM-Trust framework[J]. European Journal of Information Systems, 2008, 17(1): 12-28.

[22] CHEN C M, LAI F T, HUA K T. A linkage between Internet use and tourism activities[J]. Current Issues in Tourism, 2019, 22(3): 291-300.

[23] BAKOS J Y. Reducing buyer search costs: Implications for electronic marketplaces[J]. Management Science, 1997, 43(12): 1676-1692.

[24] ANDERSON J E, VAN WINCOOP E. Trade costs[J]. Journal of Economic Literature, 2004, 42(3): 691-751.

[25] BUHALIS D, LAW R. Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet: The state of e-Tourism research[J]. Tourism Management, 2008, 29(4): 609-623.

[26] WEN I. An empirical study of an online travel purchase intention model[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2012, 29(1): 18-39.

[27] 方福前, 邢煒. 居民消费与电商市场规模的U型关系研究[J]. 财贸经济, 2015(11): 131-147. [FANG Fuqian, XING Wei. The U-shape relationship between household consumption and E-commerce market scale[J]. Journal of Business Economics, 2015(11): 131-147.]

[28] 华成钢, 白长虹, 韦鸣秋. 移动互联时代旅游信息服务体验对出游决策的影响研究[J]. 旅游学刊, 2019, 34(11): 51-65. [HUA Chenggang, BAI Changhong, WEI Mingqiu. The impact of mobile tourism information service experience on travel decision quality[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(11): 51-65.]

[29] MOROSAN C, DEFRANCO A. Co-creating value in hotels using mobile devices: A conceptual model with empirical validation[J]. International Journal of Hospitality Management, 2016, 52: 131-142.

[30] 罗珉, 李亮宇. 互联网时代的商业模式创新: 价值创造视角[J]. 中国工业经济, 2015(1): 95-107. [LUO Min, LI Liangyu. The innovation of business model in Internet era: From value creation perspective[J]. China Industrial Economics, 2015(1): 95-107.]

[31] STANDING C, TANG-TAYE J P, BOYER M. The impact of the Internet in travel and tourism: A research review 2001—2010[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2014, 31(1): 82-113.

[32] 谢莉娟. 互联网时代的流通组织重构——供应链逆向整合视角[J]. 中国工业经济, 2015(4): 44-56. [XIE Lijuan. Distribution organization reconstruction in the Internet age: Backward supply chain integration perspective[J]. China Industrial Economics, 2015(4): 44-56.]

[33] 张美萱, 吴瑞林, 张涵, 等. “电子钱包” 让人花钱更多?——手机支付的心理账户效应[J]. 心理科学, 2018(4): 904-909. [ZHANG Meixuan, WU Ruilin, ZHANG Han, et al. Does electronic wallet make one spend more? Mental accounting of mobile payment[J]. Journal of Psychological Science, 2018(4): 904-909.]

[34] LEWIS G. Asymmetric information, adverse selection and online disclosure: The case of eBay motors[J]. American Economic Review, 2011, 101(4): 1535-46.

[35] CHUANG T C, LIU J S, LU L Y Y, et al. The main paths of e-Tourism: Trends of managing tourism through Internet[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2017, 22(2): 213-231.

[36] 王偉同, 周佳音. 互联网与社会信任: 微观证据与影响机制[J]. 财贸经济, 2019, 40(10): 111-125. [WANG Weitong, ZHOU Jiayin. Internet and social trust: Micro evidences and impact mechanisms[J]. Journal of Business Economics, 2019, 40(10): 111-125.]

[37] WEN J C, LEE C. The impact of web site image and consumer personality on consumer behavior[J]. International Journal of Management, 2005, 22(3): 484-496.

[38] BONFADELLI H. The Internet and knowledge gaps: A theoretical and empirical investigation[J]. European Journal of Communication, 2002, 17(1): 65-84.

[39] ESCOBAR-RODRÍGUEZ T, CARVAJAL-TRUJILLO E. Online purchasing tickets for low cost carriers: An application of the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) model[J]. Tourism Management, 2014, 43: 70-88.

[40] SARMAH B, RAHMAN Z, KAMBOJ S. Customer co-creation and adoption intention towards newly developed services: An empirical study[J]. International Journal of Culture Tourism & Hospitality Research, 2017, 11(3): 372-391.

[41] GÖSSLING S. Tourism, technology and ICT: A critical review of affordances and concessions[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2021, 29(5): 733-750.

[42] 杨勇. 互联网促进旅游产业动态优化了吗?[J]. 经济管理, 2019, 41(5): 156-170. [YANG Yong. Does the Internet promote dynamic optimization of the tourism industry?[J]. Economic Management Journal, 2019, 41(5): 156-170.]

[43] 冯华, 陈亚琦. 平台商业模式创新研究——基于互联网环境下的时空契合分析[J]. 中国工业经济, 2016(3): 99-113. [FENG Hua, CHEN Yaqi. Research on platform business model innovation: Based on a time-spatial correspond analysis under internet environment[J]. China Industrial Economics, 2016(3): 99-113.]

[44] LU J, MAO Z, WANG M, et al. Goodbye maps, hello Apps? Exploring the influential determinants of travel App adoption[J]. Current Issues in Tourism, 2015, 18(11): 1059-1079.

[45] DUAN N, MANNING W G, MORRIS C N, et al. A Comparison of alternative models for the demand for medical Care[J]. Journal of Business & Economic Statistics, 1983, 1(2): 115-126.

[46] 周广肃, 樊纲. 互联网使用与家庭创业选择——来自CFPS数据的验证[J]. 经济评论, 2018(5): 134-147. [ZHOU Guangsu, FAN Gang. Internet usage and household entrepreneurship: Evidence from CFPS[J]. Economic Review, 2018(5): 134-147.]

[47] 陆铭, 陈钊. 城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距[J]. 经济研究, 2004(6): 50-58. [LU Ming, CHEN Zhao. Urbanization, urban-biased economic policies and urban-rural inequality[J]. Economic Research Journal, 2004(6): 50-58.]

[48] RASHIDI T H, KOO T T. An analysis on travel party composition and expenditure: A discrete-continuous model[J]. Annals of Tourism Research, 2016, 56: 48-64.

[49] SUN P, LEE H, CHEN T, et al. Analysis of the relationship between household life cycle and tourism expenditure in Taiwan: An application of the infrequency of purchase model[J]. Tourism Economics, 2015, 21(5): 1015-1033.

[50] WU L, ZHANG J, FUJIWARA A. Tourism participation and expenditure behaviour: Analysis using a scobit based discrete-continuous choice model[J]. Annals of Tourism Research, 2013, 40(1): 1-17.

[51] 陳斌开, 陆铭, 钟宁桦. 户籍制约下的居民消费[J]. 经济研究, 2010, 45(S1): 62-71. [CHEN Binkai, LU Ming, ZHONG Ninghua. Household consumption constrained by Hukou system[J]. Economic Research Journal, 2010, 45(S1): 62-71.]

[52] 李涛, 陈斌开. 家庭固定资产、财富效应与居民消费: 来自中国城镇家庭的经验证据[J]. 经济研究, 2014, 49(3): 62-75. [LI Tao, CHEN Binkai. Real assets, wealth effect and household consumption: Analysis based on China household survey data[J]. Economic Research Journal, 2014, 49(3): 62-75.]

[53] 祝仲坤, 冷晨昕. 互联网使用对居民幸福感的影响——来自CSS2013的经验证据[J]. 经济评论, 2018(1): 78-90. [ZHU Zhongkun, LENG Chenxin. The impact of Internet use on the subjective well-being of residents: Evidence from CSS2013[J]. Economic Review, 2018(1): 78-90.]

[54] ROODMAN D. Fitting fully observed recursive mixed-process models with cmp[J]. The Stata Journal, 2011, 11(2): 159-206.

[55] 尹志超, 公雪, 潘北啸. 移动支付对家庭货币需求的影响——来自中国家庭金融调查的微观证据[J]. 金融研究, 2019(10): 40-58. [YIN Zhichao, GONG Xue, PAN Beixiao. The effect of mobile payments on household money demand: Micro evidence from the China Household Finance Survey[J]. Journal of Financial Research, 2019(10): 40-58.]

[56] 张景娜, 张雪凯. 互联网使用对农地转出决策的影响及机制研究——来自CFPS的微观证据[J]. 中国农村经济, 2020(3): 57-77. [ZHANG Jingna, ZHANG Xuekai. The impact of internet use on the decision-making of farmland transfer and its mechanism: Evidence from the CFPS data[J]. Chinese Rural Economy, 2020(3): 57-77.]

[57] 易行健, 周利. 数字普惠金融发展是否显著影响了居民消费——来自中国家庭的微观证据[J]. 金融研究, 2018(11): 47-67. [YI Xingjian, ZHOU Li. Does digital financial inclusion significantly influence household consumption? Evidence from household survey data in China[J]. Journal of Financial Research, 2018(11): 47-67.]

[58] WANG D, PARK S, FESENMAIER D R. The role of smartphones in mediating the touristic experience[J]. Journal of Travel Research, 2012, 51(4): 371-387.

[59] KOTILOGLU S, LAPPAS T, PELECHRINIS K, et al. Personalized multi-period tour recommendations[J]. Tourism Management, 2017, 62: 76-88.

[60] 张勋, 万广华, 张佳佳, 等. 数字经济、普惠金融与包容性增长[J]. 经济研究, 2019, 54(8): 71-86. [ZHANG Xun, WAN Guanghua, ZHANG Jiajia, et al. Digital economy, financial inclusion and inclusive growth[J]. Economic Research Journal, 2019, 54(8): 71-86.]

[61] UKPABI D C, KARJALUOTO H. Consumers’ acceptance of information and communications technology in tourism: A review[J]. Telematics and Informatics, 2017, 34(5): 618-644.

[62] COZZOLINO A, VERONA G, ROTHAERMEL F T. Unpacking the disruption process: New technology, business models, and incumbent adaptation[J]. Journal of Management Studies, 2018, 55(7): 1166-1202.

[63] 張永丽, 徐腊梅. 互联网使用对西部贫困地区农户家庭生活消费的影响——基于甘肃省1735个农户的调查[J]. 中国农村经济, 2019(2): 42-59. [ZHANG Yongli, XU Lamei. The impact of Internet use on family life consumption of farmers in western poverty-stricken areas: An analysis based on household survey of 1735 farmers[J]. Chinese Rural Economy, 2019(2): 42-59.]

[64] 陈小勇. 产业集群的虚拟转型[J]. 中国工业经济, 2017(12): 78-94. [CHEN Xiaoyong. Virtual transformation of industrial cluster[J]. China Industrial Economics, 2017(12): 78-94.]

[65] 何仁伟, 李光勤, 曹建华. 酒香真的不怕巷子深吗?——基于国家级风景名胜区的区位选择问题研究[J]. 旅游学刊, 2018, 33(9): 94-107. [HE Renwei, LI Guangqin, CAO Jianhua. Does “good wine needs no bush”, really hold good? A study on location selection of Chinese National Parks[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(9): 94-107.]

[66] 寧志中, 王婷, 杨雪春. 2001年以来中国旅游景区时空格局演变与景区群形成[J]. 地理研究, 2020, 39(7): 1654-1666. [NING Zhizhong, WANG Ting, YANG Xuechun. Spatio-temporal evolution of tourist attractions and formation of their clusters in China since 2001[J]. Geographical Research, 2020, 39(7): 1654-1666.]

[67] 张传勇, 王丰龙. 住房财富与旅游消费——兼论高房价背景下提升新兴消费可行吗[J]. 财贸经济, 2017, 38(3): 83-98. [ZHANG Chuanyong, WANG Fenglong. Housing wealth and tourism consumption: Is it feasible to enhance emerging consumption at the age of high housing prices[J]. Journal of Business Economics, 2017, 38(3): 83-98.]

[68] 程名望, 张家平. 新时代背景下互联网发展与城乡居民消费差距[J]. 数量经济技术经济研究, 2019, 36(7): 22-41. [CHENG Mingwang, ZHANG Jiaping. Internet development and consumption gap between urban and rural residents in the new era of China[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2019, 36(7): 22-41.]

[69] BRYNJOLFSSON E, SMITH M D. Frictionless commerce? A comparison of Internet and conventional retailers[J]. Management Science, 2000, 46(4): 563-585.

[70] 江小涓, 罗立彬. 网络时代的服务全球化——新引擎, 加速度和大国竞争力[J]. 中国社会科学, 2019(2): 68-91. [JIANG Xiaojuan, LUO Libin. Globalization of services in the Internet age: A new engine, acceleration and the competitiveness of major powers[J]. Social Sciences in China, 2019(2): 68-91.]

Internet Use and Household Culture and Tourism Consumption: A Study on the Role of the Wide-spread Use of the Internet on Promoting Consumption Upgrading in China

LIU Zhen, YANG Yong

(School of Business Administration, East China Normal University, Shanghai 200062, China)

Abstract: Under the new normal conditions, the economic growth mode featuring high levels of investment and large volume of exports becomes unsustainable. Strengthening the fundamental role of consumption in driving economic growth is of great significance for China’s sustainable economic development. As an important part of household consumption, spending in culture and tourism is a major manifestation of people’s pursuit of a better life. Nowadays, the wide-spread use of the Internet has brought profound changes to Chinese people’s consumption ways. However, there is few studies on the role of Internet use on household culture and tourism consumption from a micro perspective.

Based on the research status and practical needs, this paper employs the data from China Family Panel Studies (CFPS) to examine the impact of Internet use on China’s household culture and tourism consumption in theoretical and empirical terms, with a view to providing a basis for fostering new drivers of consumption growth. First, the results of this study show that Internet use can significantly promote the household culture and tourism consumption, and this effect still exists when the impact of household consumption habits is taken into consideration. Based on this, this paper uses propensity score matching method (PSM) and conditional mixed process estimation method (CMP) to overcome the potential endogeneity of the model, and the result is consistent with the previous findings. Second, mechanism analysis shows that Internet use can increase the level of household culture and tourism consumption by providing information channels and facilitating fast transactions. Further study finds that due to differences in information processing capabilities and product transaction requirements, high-education level and high-income level can make the positive effect of Internet use stronger. Third, the region-specific heterogeneity analysis shows that in the central and western regions, regions with low Internet penetration rate, and regions with many attractions, Internet use plays a bigger role in promoting household culture and tourism consumption. Fourth, although Internet use leads to an increase in people’s overall consumption, it shows a kind of exclusivity in terms of affecting the mix of consumption expenditures. That means Internet use positively affects the proportion of spending on services in the households’ total consumption, but does not significantly affect the proportion of consumption of necessities, which will promote a “service-oriented” transformation of the household consumption structure and drive forward the consumption upgrading.

This paper will have the following possible marginal contributions. Firstly, existing literature mainly explores the impact of Internet use on household general consumption, while few studies examine its impact on high-demand elastic consumption such as culture and tourism consumption. This paper, therefore, broadens the research horizon in this field by introducing the factor of Internet use into the analysis framework of household culture and tourism consumption. Secondly, this paper discusses the mechanism of Internet use on household culture and tourism consumption, and focuses on the moderating effect of education level and income level on the relationship between Internet use and such consumption. In addition, this paper finds that the expansion of culture and tourism consumption caused by Internet use has effectively improved the overall household consumption level and promoted the “service-oriented” transformation of the household consumption structure. Thirdly, this paper reaches highly reliable conclusions by using a two-part model to solve the estimation error which is caused by the sample distribution, and using the PSM method and the CMP method to overcome the problem of potential endogeneity.

Keywords: Internet use; culture and tourism consumption; information channel; fast transaction; consumption upgrading

[責任编辑:王 婧;责任校对:刘 鲁]