基于职前化学教师建模能力发展的“搭建有机分子球棍模型”实验设计

刘贝贝 严文法

摘要: 模型建构能力体现在模型初建、修正及应用的科学实践动态历程之中,是“证据推理与模型认知”学科核心素养维度下涉及的一种关键能力。在分析模型建构能力培养价值的基础上,以学生必做实验“搭建有机分子球棍模型”为例开发面向职前化学教师的中学化学教学实验,结合进阶式的建模活动发展职前化学教师的模型建构能力。

关键词: 职前化学教师; 模型建构能力; 实验开发

文章编号: 10056629(2022)02001905

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

“证据推理与模型认知”是《普通高中化学课程标准(2017年版)》(以下简称“2017年版课标”)提出的五个化学学科核心素养之一,其中,“模型认知”素养要求学生“建立认知模型,并能运用模型解释化学现象,揭示现象的本质和规律”[1],从利用模型进行科学思维活动的角度对学生的模型建构能力提出了要求。“搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点”是2017年版课标规定的18个学生必做实验之一,是提升模型建构能力、培养建模思维的特色学科实验。基于2017年版课标,2019年版新教材设计了适合高中生的建模能力与“模型认知”素养培育价值的实验,而对职前化学教师而言,要发展自身模型建构能力并胜任该实验的教学则需在培养过程中通过实验加强“有机物结构”内容主题的认识并丰富建模能力的培养功能。基于此,本文在化学师范生必修课程《中学化学实验教学》中将该实验进行了拓展设计,开发了面向职前化学教师的“搭建有机分子球棍模型实验”,以此跟进2017年版课标及新教材的设计理念,促进职前教师模型建构能力的提升及“模型认知”学科核心素养的发展,提高职前教师胜任未来素养为本的教学的能力。

1 实验开发背景

1.1 模型建构能力的培养价值

从不同的角度,周业虹、单旭峰、赵铭等研究者将化学学科中的模型分为了不同的类别[2~4]。虽然针对化学“模型”的分类尚无统一觀点,但当前各版本的化学教材均涉及了不同类型的模型,体现了教材设计中模型的多样性与模型方法在自然科学研究中的普遍性。2017年版课标也从“识别”“理解”“描述”“解释或预测”“评价与改进”等不同水平层级对“证据推理与模型认知”素养进行了描述。已有研究基于课程标准对该素养的内涵进行了诸多阐释,有研究认为模型认知是一种核心思维,是证据推理的进阶形式[5~7]。作为一种学科思维活动,“模型认知”素养包含了识别模型、建构模型、修正模型、评价模型的完整流程,也是模型建构能力的具体表现。培养学生的模型建构能力,经历模型建构的完整动态过程,是发展“模型认知”素养的关键环节。

有研究表明,教师自身对模型与建模的理解在支持、引导学生进行建模学习的过程中发挥着重要作用[8]。当前诸多研究关注了学生模型建构能力的提升与“模型认知”素养的发展,但国内研究集中在基于“证据推理与模型认知”素养发展的教学设计研究[9,10],研究主体面向学生,而对教师本身的建模知识与建模能力关注较少[11]。因此,在教师教育与培养过程中关注职前教师自身模型建构能力与学科素养的提升与发展,进一步增进职前教师的化学学科理解,对未来教师及学生发展均有裨益。

1.2 “搭建有机分子球棍模型实验”的开发价值

作为与“模型”密切相关的“建模”活动,科学实验是发展学生模型建构能力与“模型认知”素养的重要环节。2017年版课标将“搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点”设计为18个学生必做实验之一,该实验也是有机化学部分唯一一个涉及模型的科学实验,在帮助学生认识有机化合物结构特点、形成有机物的系统知识体系、发展空间想象能力与空间认知能力等方面发挥着重要作用。

在面向学生的教材原实验设计中,不同版本的新教材实验具体内容虽有差异,但均涉及了必修阶段的几种典型有机化合物,关注分子式—结构式—立体构型的三者联系,并引导学生在模型建构过程中推理总结有机物成键方式与成键类型,初步了解使用模型研究物质结构的方法。《中学化学实验教学》是化学师范生的必修课程,职前教师要通过该课程经历教材中的学生实验训练过程,考虑到实验主体的知识基础及角色特点,面向学生的教材实验迁移应用在职前教师培养过程中,其实验目的必然会发生相应变化,也应进行实验内容的对应改进。高中教材原实验中涉及的有机物种类较为单一,延伸出的思考问题也仅局限在碳四价理论,而在通过搭建球棍模型发展职前教师建模能力的实验设计中,将有机化学单元中的卤代烃、苯及其衍生物、同分异构现象、官能团类型、原子共线与共面等纳入实验设计中,既能帮助职前教师建立有机化合物的系统知识体系,又能在不断深化建模能力的进阶设计中实现职前教师自身“模型认知”素养与模型建构能力的高水平发展。同时,有机化学结构体系形成与发展的化学史实也是拓展职前教师知识面,体会科学家模型建构、证据推理与科学探究过程,整体发展职前教师化学学科核心素养的重要素材,可在讲义的实验背景中引入,进一步丰富该实验的教育价值。

2 实验设计思路

面向职前教师的“搭建有机分子球棍模型实验”设计旨在加强职前教师对有机化合物结构的系统化认识,提升职前教师的模型建构能力,促进“模型认知”素养向高阶发展。在加强有机物结构的系统化认识方面,实验扩大了素材选取的范围,在原教材实验涉及的甲烷、乙烯、乙炔等有机物基础上增加了丁烷、苯及其衍生物、卤代烃及含氧衍生物等有机物,包含了“碳成键学说”“同分异构现象”“取代”及“分子内原子共线、共面问题”等内容要素,进一步丰富了实验的教学功能。邱美虹教授在综合国内外研究的基础上,将这样的动态建模历程划分为“模型发展”“模型精致化”“模型迁移”及“模型重建”四个阶段,环节之间交互运行,循环修正,以建立更加完整、解释力更强的模型[12],本次“搭建有机分子球棍模型”实验设计正是这样的过程性建模活动。实验设计思路为: 首先,在学生经历了甲烷球棍模型的搭建,初步建立了甲烷的正四面体空间构型之后,进一步搭建二氯甲烷的球棍模型并思考其可能存在的同分异构体的模型,通过对不合理的模型认识进行修正与重建,形成对甲烷正四面体空间构型的精致化认识;其次,对甲烷与二氯甲烷球棍模型的认识又能够进一步迁移应用到乙烷、丁烷球棍模型的选择与搭建过程中,加强对碳四价理论与同分异构现象的认识;再次,在理解碳碳单键成键方式的基础上,可以进一步发展学生对乙烯、乙炔的双键与三键的模型认知;最后,在此基础上又能结合取代反应与同分异构现象进一步迁移应用在苯及苯的衍生物、烃的含氧衍生物的球棍模型搭建过程中。可以看到,实验中典型有机化合物的球棍模型搭建过程也是模型建构历程中四个发展阶段的小循环进阶过程,帮助实验者在有机物结构模型逐步完善、丰富的过程中形成系统认识,在科学实践活动中反复巩固并提升建模能力,实验的设计思路见图1。

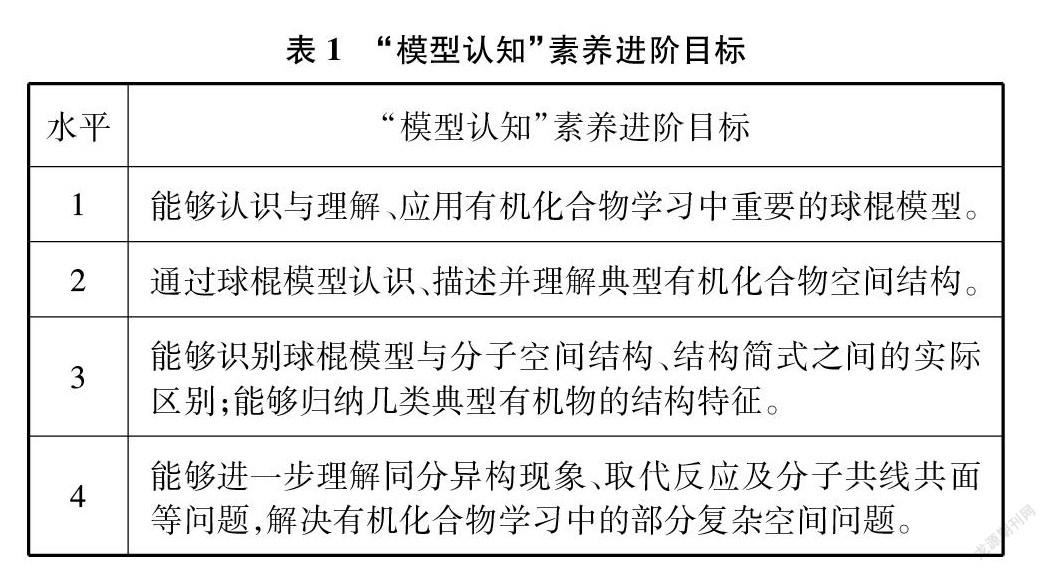

本实验的设计也指向“模型认知”学科核心素养的培养目标,促进职前教师的“模型认知”素养向高阶发展。《普通高中化学课程标准(2017年版)》将化学学科核心素养进行了进阶式设计,对应体现在本节实验设计内容的“模型认知”素养进阶目标如表1所示。

3 实验设计内容

3.1 实验目的

(1) 通过经历有机化合物分子球棍模型的搭建过程,加深对有机化合物分子结构的系统认识,并结合实验设计过程体会学习进阶理念,发展实验创新与再开发能力;

(2) 通过经历模型建构的完整动态过程,能说出模型建构的环节流程并能解释其实质内涵,提升模型建构能力及运用模型解决问题的能力,发展建模思维,促进“模型认知”学科核心素养向高水平发展;

(3) 通过实验设计背景的研读,能说出有机化学结构体系形成与发展的化学史实,体会科学家模型建构、证据推理与科学探究的过程,促进化学学科核心素养整体发展,深化对本节实验教育价值的感悟。

3.2 实验讲义创新设计

实验讲义体现了面向职前教师的实验设计应体现出的教师培養意向,设计了实验目的、实验原理、实验用品、实验过程、实验伦理、实验教学背景、实验问题探究及分析七个顺序梳理的模块(见图2)。

实验讲义作为实验材料的一部分,以文本的形式向职前教师传递实验的关键信息。本节实验内容重在通过讲义中实验目的、实验原理及实验教学背景等的呈现,从教师自身和学生教学两个角度帮助职前教师厘清该必做实验意图及应当关注的重点,着重加强其对教材实验内涵的理解,在实践中提高模型建构能力的同时关注模型方法在化学实验中的设计应用。

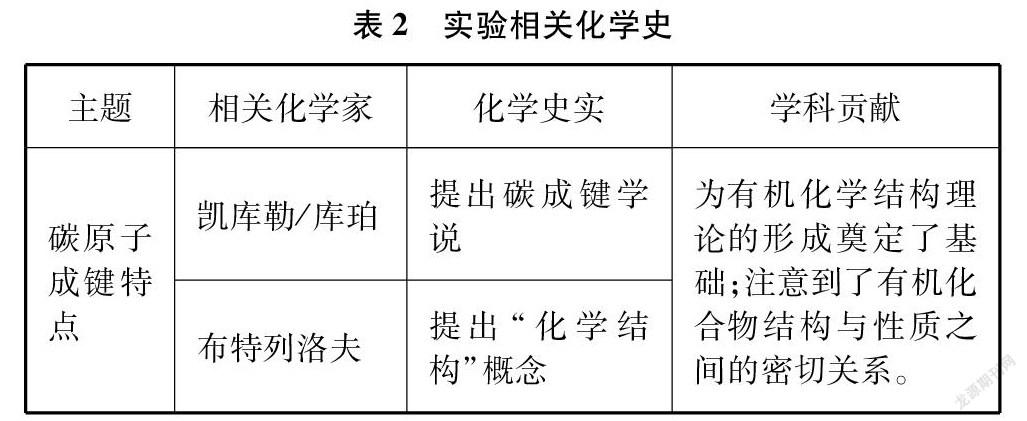

其中,实验原理部分作为实验设计中贯穿全程的结构及理论基础,是在实验开始前提供的一种支撑材料,设计了“碳原子的成键特点”“同分异构现象”“有机分子中的共线、共面问题”“球棍模型”以及“动态建模历程”五个知识点,基本覆盖了实验主体的关键要素。其中,“动态建模历程”在介绍“模型”“建模”科学概念的基础上,阐述了学者邱美虹提出的建模四阶段历程,帮助职前教师在实验过程中有意识地经历模型建构的完整流程,发展自身建模能力,形成建模思维。在完成实验主体部分“实验过程”的实践活动之后,讲义设计了“实验教学背景”栏目作为实验的补充与升华,介绍了该必做实验蕴含的学科核心素养发展价值,并引入了本次实验有机化合物结构要素中涉及的相关化学史料内容。在学科核心素养价值介绍部分,结合2017年版课标向职前教师阐释了实验过程的基本设计思路及缘由,并重点关注“模型认知”的素养进阶水平与本次实验具体活动表现间的联系,既为职前教师提供了自我评价的标尺,又突出强调了“素养为本”的教学设计理念,从教师对教材理解的角度出发将教材实验内容进行了扩展与升华。在引入的化学史料部分,与实验原理的知识点相呼应,沿着有机化学结构体系发展的历史脉络梳理了各节点上的关键史实与学科贡献(见表2),帮助职前教师扩充本节实验相关的知识储备内容,串联起有机结构部分的知识逻辑,加强对有机化合物结构的系统认识,并发挥化学史在整体发展学科核心素养方面的附加价值。最后的“实验问题探究及分析”部分设计问题,分别对应着实验过程中“搭建丁烷有机分子结构”及“描述乙烯、乙炔、苯等有机分子的共线(面)特点”,考查学生对链烷烃、环烷烃及其同分异构体的认识以及系统的自主归纳能力,检测学生运用模型解决问题的能力,评价职前教师的模型建构能力发展水平及“模型认知”素养发展水平。

3.3 实验过程进阶设计

相较于面向学生的必做实验内容,面向职前化学教师的实验开发从能力进阶、素养进阶的角度将球棍模型搭建的实验过程内容设计为图2中的六个模块,并结合对应的“问题与思考”设计促进职前教师高阶思维活动的开展,串联起不同模块间的知识逻辑,进一步发展职前教师的模型应用能力。实验过程中,每个模块设计一份主题表格,用以填写相应有机分子的分子式、结构式及结构特点,同一模块的不同有机化合物进行横向排列,引导职前教师在模型搭建的过程中认识不同有机化合物的立体结构特点,并识别有机化合物的实际空间立体结构与平面结构式的区别。在达成认识、描述及理解有机分子结构特点的基础之上,将有机结构体系中的要素结合“问题与思考”内容进行了梯度设计(如图3所示)。在同分异构现象方面,结合思考“二氯甲烷是否有同分异构体”的问题再认识甲烷的正四面体结构,并过渡至平面乙烯分子被取代后的同分异构现象,进一步思考苯的衍生物的同分异构现象,实现模型建构过程的进阶设计。在有机分子中原子的共线、共面问题上,从初步引导观察乙烷、乙烯、乙炔分子的共线(面)特点,到要求学生自主归纳苯及苯的衍生物的共线(面)特点,将静态的结构特点迁移至键旋转的动态情况下“最多/最少有多少原子共线(面)”问题,最后拓展至“按不同有机物类型综合归纳共线(面)特点”,同样体现着逐步发展模型建构能力的进阶式设计。最后,在完成不同类型有机化合物的结构特点的认识基础上,从官能团的分类角度上再归纳有机化合物类别,加强对有机分子结构的系统化认识。

4 讨论

2017年版课标要求“能够通过分析、推理等方法认识研究对象的本质特征、构成要素及其相互关系,建立认知模型”[13]。这既是对“证据推理与模型认知”学科核心素养的培养要求,也是对掌握模型方法与发展模型

建构能力的突出强调。模型建构作为科学探究过程中一种重要而独特的方法,能够将抽象的科学知识转化为易于理解和解释的直观规律及特征。而模型建构过程中寻找证据、分析推理、假设构建、修正与应用的系列过程,也是增进学生概念理解深刻性,促进错误概念转变,培养化学学科思维与发展化学学科核心素养的应然路径。在高等师范教育过程中,关注职前化学教师在教学实践活动过程中模型建构能力的培养,加强职前教师化学学科思想与方法的形成与发展,促进其化学学科核心素养向更高水平提升,是高等师范教育服务基础教育课程改革的体现。“搭建有机分子球棍模型”作为体现模型方法与模型建构能力的典型实验素材,对其进行再开发反映了直观实物模型在培养模型建构能力方面发挥的相关作用,但除球棍模型外,中学化学课程中还涉及有类似原子结构模型、元素周期表(律)模型、化学平衡常数模型这样的抽象模型,亦是可以关注与挖掘的方向。同时,在具体可操作的实践活动中培养起的模型建构能力,同样能够迁移应用至其他模型中促进概念理解与方法论形成,在教学中有意识地培养学习对象的模型建构能力,应是高等师范教育与基础教育层面共同关注的方向。

参考文献:

[1][13]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018.

[2]周业虹. 高中化学模型建构能力的培养与测评[J]. 中国考试, 2019, (5): 50~56.

[3]单旭峰. 对“模型认知”学科核心素养的认识与思考[J]. 化学教学, 2019, (3): 8~12.

[4][5]赵铭, 赵华. “证据推理与模型认知”的内涵与教学研讨[J]. 化学教学, 2020, (2): 29~33+60.

[6]王磊, 于少华. 对高中化学课程标准若干问题的理论阐释及实践解读[J]. 中学化学教学参考, 2018, (13): 3~9.

[7]王祖浩. 我国21世纪两版高中化学课程标准比较研究[J]. 化学教学, 2018, (9): 3~11.

[8]Schwarz C. V, Gwekwerere Y. N. Using a Guided Inquiry and Modeling Instructional Framework (EIMA) to Support Preservice K8 Science Teaching [J]. Science Education, 2007, 91(1): 158~186.

[9]李斌, 李继良. 从化学学科核心素养到学生学习活动——基于证据推理与模型认知的“空气”教学[J]. 化学教育(中文), 2020, 41(3): 52~60.

[10]闫银权. 基于“证据推理与模型认知”培育的教学——以“苯”的教学实践为例[J]. 化学教学, 2020, (2): 51~55.

[11]史凡, 王磊. 论国际化学教育研究热点: 模型与建模[J]. 全球教育展望, 2019, 48(5): 105~116.

[12]刘俊庚, 邱美虹. 从建模观点分析高中化学教科书中原子理论之建模历程及其意涵[J]. 科学教育研究与发展季刊, 2010, (59): 23~54.