三版高中化学教科书中“元素周期律”模型建构比较研究

刘岩 季春阳

摘要: 元素周期律对元素及其化合物知识的学习具有重要的指导作用。以三版高中化学教科书(人教版、鲁科版、苏教版)为载体,从模型位置、模型建构思路、模型建构方法、模型示例图四个方面探究元素周期律的模型建构过程,探索“模型认知”核心素养在元素周期律中的培养方法,为一线教师引导学生建构元素周期律模型以及培养学生化学学科核心素养提供参考。

关键词: 化学教科书; 元素周期律; 模型建构

文章编号: 10056629(2022)02003006

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题的提出

《普通高中化学课程标准(2017年版)》(以下简称“课程标准”)提出了五维学科核心素养,其中“模型认知”为化学学科核心素养的一个重要维度,并将其表述为: 知道可以通过分析、推理等方法认识研究对象的本质特征、构成要素及其相互关系,建立认知模型,并能运用模型解释化学现象,揭示现象的本质和规律[1]。简而言之,在教学中要注重培养学生建构化学模型并不断理解、应用模型的能力。

元素周期律作为高中化学学习中重要而又基础的核心概念,对学生的元素观、微粒观及周期性的认识方式起到核心联结和整合作用。元素周期律知识和基本能力的核心是“位置—结构—性质”(以下简称“位—构—性”)的系统框架,而“位—构—性”三者的关系框架是元素周期律的模型化表达。通过建构“位—构—性”关系模型,学生将知识体系中零散、繁乱的元素知识结构化,是促进知识转化为能力的重要工具。元素周期律模型的有效建构需要教师充分解读课程标准和二次开发教科书,有目的、有计划地进行元素知识的结构化设计,引导学生建构“位—构—性”模型以促进对元素知识的阶段性认识发展。通过对比分析人教版、鲁科版、苏教版三版高中化学教科书(以下简称三版教科书)中元素周期律模型建构过程的共同之处和差异所在,以期为教师引导学生建构“位—构—性”模型和培养“模型认知”核心素养提供参考。

2 三版教科书中元素周期律模型建构比较研究

基于元素周期律模型建构的教学价值与意义,从三版教科书中存在明显差异的四个角度即模型位置、模型建构思路、模型建构方法、模型示例图对比分析元素周期律的模型建构过程,具体分析如下。

2.1 元素周期律模型建构的位置分析

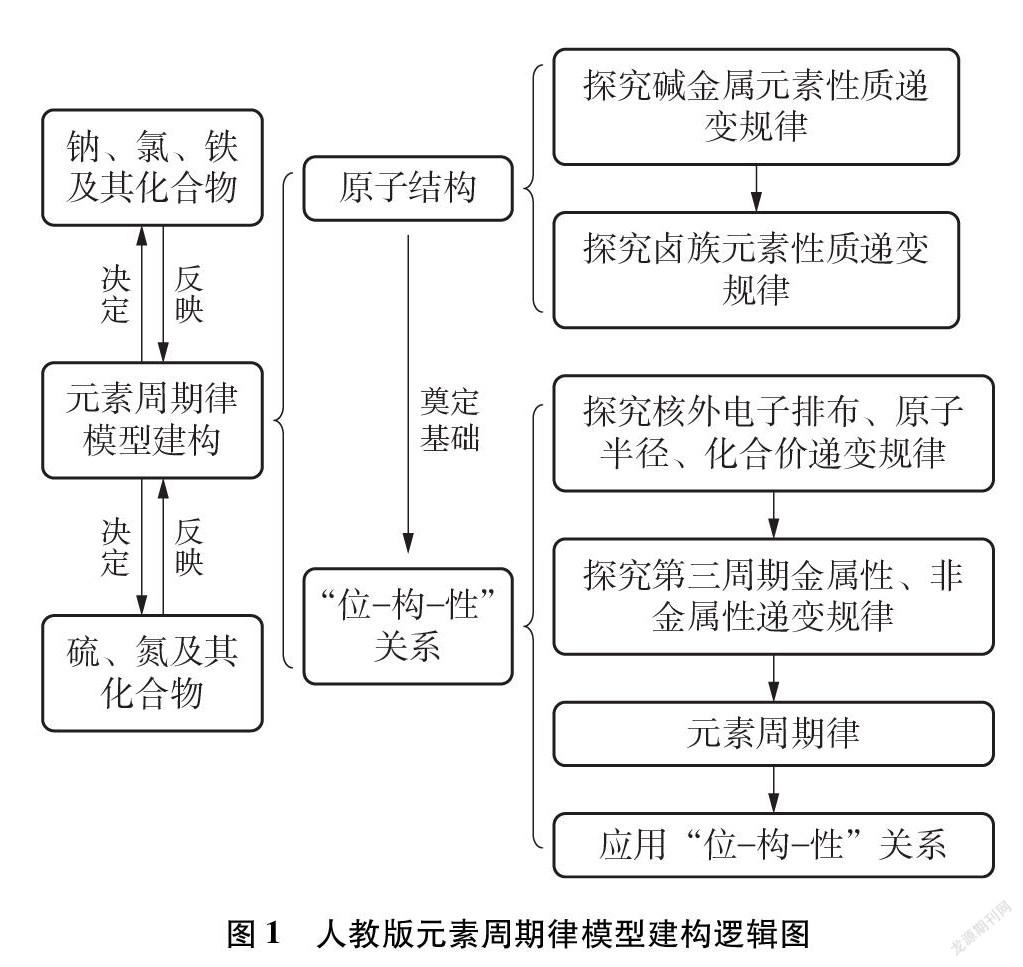

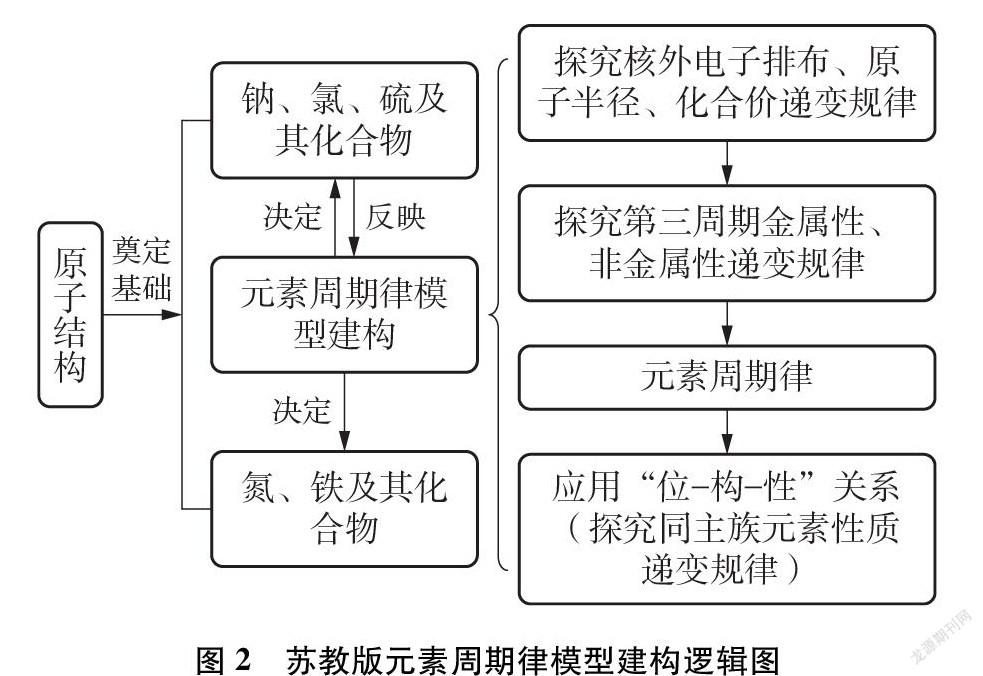

三版教科书中元素周期律模型建构所处的位置存在差异,其中人教版与苏教版所处位置类似(如图1、图2所示)。两版教科书在元素周期律前后都有以“单章”的形式学习元素知识,体现着“典型→理论→非典型”的编写特点。这既有利于元素知识的掌握,也有利于元素知识的分散记忆。而鲁科版则是将课程标准中要求掌握的主要元素内容集中编排在元素周期律模型建构之前(如图3所示)。

由图1、图2可知,人教版与苏教版位置编排上虽整体相似,但也存在差异性。人教版在学习元素周期律前,编排了主族典型元素钠和氯作为研究对象,帮助学生掌握研究物质的一般思路和方法;接着通过对副族典型元素铁及其化合物的学习,初步形成“价—类”认识元素性质的方法。在学生已有元素知识的基础上建构元素周期律模型,后续章节中学生将完成对非金属硫、氮等元素知识的学习,教材中以明确的文字信息提醒学生从“位置”“结构”“性质”认识新元素,加深对“位—构—性”模型的理解与应用。苏教版在建构元素周期律模型前,也编排了钠、氯元素知识的学习,接着通过对硫及其化合物的学习,探索元素的性质以及同一元素不同化合物的转化关系,为元素周期律模型的建构奠定“转化”思想。在元素周期律的后续章节中将学习氮、铁及其化合物,在编排此部分内容时,应加强对“位—构—性”模型的理解与应用,但教材中未体现从“位置”的角度认识新元素。

由图3可知,鲁科版对元素知识的编排顺序如下:

通过对钠、氯及其化合物的学习,巩固和发展具体物质类比的认识方式;通过集中编排铁、硫、氮及其化合物,促进学生形成“价—类”二维认识方式[2]。在此基础上建构元素周期律模型,促进学生形成“位—构—性”三维认识方式,实现从“价—类”二维认识到“位—构—性”三维认识的进阶,建构完整的元素知识结构体系。

2.2 元素周期律模型建构的思路分析

由图1、图2、图3所呈现的逻辑思路可知三版教科书建构与应用“位—构—性”模型的思路存在差异。其中人教版的整体思路为: 原子结构→探究原子结构与元素性质的关系(探究同主族即碱金属、卤族元素性质的递变规律)→探究核外电子排布、原子半径、化合价的变化规律→以第三周期元素为例探究元素金属性、非金属性的递变规律→元素周期律→应用“位—构—性”关系(发现新元素,预测结构和性质)。

苏教版的整体思路为: 原子结构→探究核外电子排布、原子半径、化合价的变化规律→以第三周期元素为例探究元素金属性、非金属性的递变规律→元素周期律→应用“位—构—性”关系(探究同主族元素性质的递变规律、寻找新材料)。

鲁科版的整体思路为: 原子结构→探究原子结构与元素性质的关系(比较钠、镁、钾元素原子的失电子能力)→探究核外电子排布、原子半径、化合价的递变规律→元素周期律→应用“位—构—性”关系(探究同周期、同主族元素性质的递变规律、预测元素及其化合物性质)。

通過上述梳理发现,三版教科书中模型建构思路的主要差异点集中在探究同周期、同主族元素性质的递变规律上,而这也是解决模型中所涉及的“结构”与“性质”关系这一难点的关键。人教版和苏教版将探究同周期、同主族元素性质的递变规律采取了分散处理,如人教版通过认识同主族元素性质的递变规律,初步探究“结构”与“性质”的关系,在此基础上建构元素周期律模型,应用这种关系和分析解决问题的思路,建立同周期元素性质递变规律的认识,由此向学生讲述该规律同样适用于其他周期、其他主族元素,这符合从个别到一般的认识发展规律。而鲁科版则是在元素周期律后集中编排了探究同周期、同主族元素性质的递变规律,将难点集中处理,但在元素周期律的上一节“原子结构与元素性质”中,通过比较钠、镁、钾失电子能力的实验探究活动,帮助学生初步建立“结构决定性质”的问题解决模型,该探究活动仅在鲁科版教科书中出现。

2.3 元素周期律模型建构的方法分析

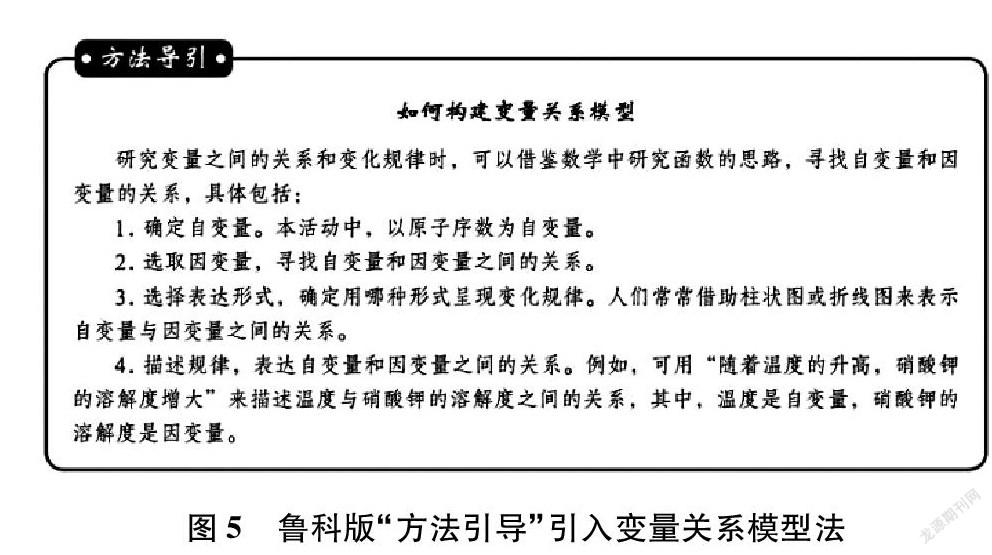

三版教科书在建构元素周期律模型时通过引入一些“方法导引”,如“变量关系法”“预测法”以帮助学生更有效地建构“位—构—性”关系模型,下面是三版教科书中方法引入的具体分析。

2.3.1 “变量关系法”的引入

三版教科书在建构“位—构—性”模型时,均以1~18号元素为例探究元素位置(原子序数)、原子结构(原子核外电子排布)、元素性质(元素化合价、原子半径)的关系。人教版是通过表格的形式填写前三周期原子序数、最外层电子数、原子半径变化以及主要化合价的变化过程,思考并讨论后得出结论: 随着原子序数的递增,元素原子的核外电子排布、原子半径和化合价都呈现周期性的变化,进而得到元素周期律。

而鲁科版和苏教版都采用了“变量关系模型”的方法,即引导学生用折线图或柱状图的形式表征“位置”“结构”“性质”的关系,其中苏教版将变量关系图直接呈现在教材上,如以核电荷数为因变量、最外层电子数为自变量绘制折线图(如图4所示[3]),清晰明了地得出随着元素核电荷数的递增,原子最外层电子数呈现周期性变化,构建“位置”与“结构”的逻辑关系。而鲁科版中虽然没有给出直观的变量关系坐标图,但通过“方法引导”的栏目提出“如何构建变量关系模型”以帮助学生从变量关系的角度,借助柱状图或折线图探究“位置”“结构”“性质”之间的关系(如图5所示[4]),具 体地阐述了学生构建变量关系的思路和方法。这种直观的方式更容易在学生头脑中建构“位—构—性”模型,同时可以提高学生对所收集的数据信息进行加工处理的能力以及培养学生将变量关系融入化学学习的思维。

2.3.2 “预测”方法的引入

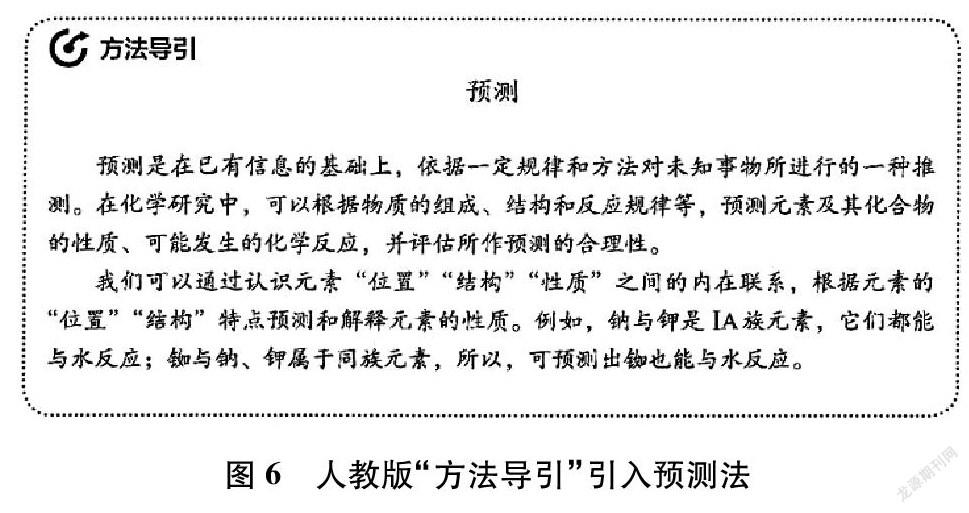

对元素“位置”“结构”“性质”三者的关系,从学科本原可进一步概括出“结构决定性质,性质反映结构”这一化学学科的统摄性观念[5],在实际的教学研究中发现,学生虽然也知道“结构决定性质”,但对该观念的理解仅停留在表面上,研究物质性质的方法基本只是借助于物质分类和记忆,预测未知物依赖于事实或位置,忽视结构[6]。“位—构—性”模型建构的一个重要任务就是引导学生构建“结构决定性质”的问题解决模型,让学生学会从原子结构入手分析、解释元素的各种性质呈周期性变化的原因。人教版在处理此难题时通过“方法导引”栏目引导学生运用“预测”的方法认识“结构”“性质”之间的关系(如图6所示[7]),也就是将POE策略即“预测—观察—解释”(Predict-Observe-Explain)运用到化学模型建构中,这种策略要求学生在实验前借助原有知识经验对实验现象和结果进行预测,并说明预测理由,进行实验时学生观察实验现象,实验结束后对所观察到的现象进行解释[8]。

三版教科书在探究金属性和非金属性的周期性变化以构建“结构决定性质”的推理关系时,均以第三周期元素为例。其中人教版和鲁科版在编排此部分内容时皆采用了“预测”的方法,即引导学生用原子结构预测该周期元素金属性和非金属性的递变规律;通过实验验证或科学事实论证,得到结论: 同周期,元素原子的金属性逐渐减弱、非金属性逐渐增强;最后再次引导学生用原子结构解释金属性、非金属性递变规律的原因,反复形成“结构决定性质”的推理关系。而苏教版的设计思路是“实验探究(或事实论证)→结构解释”,没有在探究前引导学生从“结构”的角度进行预测。

2.4 构建元素周期律模型的示例图分析

三版教科书在编排元素周期律的知识内容、栏目设置时都在有意识地引导学生构建“位置”“结构”“性质”三者关系,其中鲁科版、人教版在节末或章末的位置以直观示例图引导学生建构“位—构—性”关系模型,而苏教版并未给出直观的关系图示。

鲁科版在“元素周期律”这一节末尾处给出元素的“位—构—性”模型示例图[如图7(a)[9]所示],在“原子结构 元素周期律”这一章末尾处给出元素的“位—构—性”关系模型、物质的性质模型以及二者之间关系的示例图[如图7(b)[10]所示],模型示例图的进阶性体现了学生认识发展的进阶性。人教版给出的模型示例图较为简单[如图8(a)[11]所示],只有元素的“位—构—性”模型,且模型中没有给出三者之间的推理关系,在此基础上,引导学生应用该模型分析元素钾的位置和结构,预测元素钾的性质[如图8(b)[12]所示],进而形成“建构模型到应用模型”的学习过程。由此可见人教版、鲁科版两版教科书在不断通过直观的图示设计和外显化的语言有意识地引导学生建构元素周期律模型,这有利于学生系统思维的发展和模型认知素养的培养。

3 教学建议

通过三版教科书中元素周期律模型建构的对比分析发现,三版教科书都是通过知识内容的层层递进引导学生建构“位—构—性”关系模型的。教师在教学中应注意对教科书的二次开发,将元素周期律的模型建构落在实处。

3.1 注重元素知识的连贯性

元素周期律作為一个综合性、总结性、结构性的概念,教师在教学时应突出元素周期律对元素知识的指导作用,形成建构模型到应用模型的连贯性教学思路。人教版和苏教版将元素周期律的模型建构穿插在元素之间,将元素知识分散处理,基于典型元素建构“位—构—性”模型,同时应通过后续元素知识的学习加深对模型的理解与应用。学生学习是一个连贯性的过程,教师在头脑中要对所教的内容有一个清晰的思路脉络,在讲授元素钠、氯时该如何为元素周期律的模型建构奠定基础,在元素周期律的基础上,教师讲授后续元素时要如何引导学生理解和应用模型。

使用鲁科版教材的教师应注意后续章节中不再涉及元素知识的学习,因此需要通过元素周期律的学习实现学生元素知识认识方式的转变即从“价—类”二维发展到“位—构—性”三维系统认识方式,并在后续复习中不断加深对“位—构—性”模型的理解。

3.2 适当调整教学活动

根据已有教学实践研究表明“结构”与“性质”的关系是学生学习的难点,是认识发展和模型建构的关键,需要通过教学活动帮助学生建立相对应的问题解决模型,即“结构决定性质”。三版教科书对此问题的解决总体上都是通过探究同周期、同主族元素性质的递变规律,人教版、苏教版两版教材将此部分内容分散编排即分散了教学难点,逐渐建立认识发展;鲁科版则是采取集中处理,认识结果更为系统。在教学中,教师应根据学生的实际情况合理地调整教学活动,同时可根据教学进度和学生情况适当进行增添或删减。

3.3 重视方法的使用

三版教科书中在构建“位置”“结构”“性质”三者关系时或外显或内隐地使用了一些方法策略。如“变量关系模型法”,在课堂上,由学生自主收集数据并将其变量关系化耗费时间较长,但却能让学生更好地认识“位置”“结构”“性质”之间的关系,同时提高学生信息收集、加工、处理的能力,使用人教版教材的教师可以借鉴使用。

上述提到“结构”与“性质”的关系是学生学习的难点,“预测”方法的使用可有力地帮助学生解决这一难题。人教版在教材中更是以“方法导引”的栏目设计突出此方法的重要性和必要性,因此教师在教材开发时,要将“预测法”切实地应用到性质探究实验中以帮助学生反复认识“结构”与“性质”的关系,因此建议在教学中,横向对比三版教科书中的方法应用,取长补短,使用更符合学生实际情况的方法突破教学难点。

3.4 引导学生构建“位—构—性”模型图

整章课程学习完毕后,学生已经能够意识到“位置”“结构”“性质”存在着一定的逻辑关系,这时教师应以教材中给出的模型示例图为基础,有目的、有计划地引导学生梳理三者的关系,自主构建“位—构—性”关系模型图。如使用人教版教材的教师在引导学生建构元素的“位—构—性”模型的基础上延伸至物质的性质模型上,同时将元素与物质的关系联系起来,再通过探究陌生元素性质引导学生理解、应用模型,明确“位—构—性”模型在化学学习中的重要价值即基于模型解决实际问题。

参考文献:

[1][5]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018.

[2]胡久華, 王磊. 促进学生无机物认识方式的持续进阶[J]. 化学教育(中英文), 2021, (1): 2~8.

[3]王祖浩主编. 普通高中教科书·化学必修第一册[M]. 南京: 江苏凤凰教育出版社, 2019.

[4][9][10]王磊, 陈光巨主编. 普通高中教科书·化学必修第二册[M]. 济南: 山东科学技术出版社, 2019.

[6]黄鸣春, 王磊, 宋晓敏等. 基于认识模型建构的“元素周期律·表”教学研究[J]. 化学教育, 2013, (11): 12~18.

[7][11][12]王晶, 郑长龙主编. 普通高中教科书·化学必修第一册[M]. 北京: 北京人民教育出版社, 2019.

[8]钟楠楠. POE教学策略在化学实验教学中的应用研究——以“常见的无机物及其应用”主题为例[D]. 沈阳: 辽宁师范大学硕士学位论文, 2021.