疫情防控背景下寒地城市公园空间研究

费腾,杨雨青

(1.哈尔滨工业大学建筑设计研究院,哈尔滨 150090;2.哈尔滨工业大学建筑学院,寒地城乡人居环境科学与技术工业和信息化部重点实验室,哈尔滨 150006)

0 引言

由于室内空气密闭、活动范围狭窄,长久的居家隔离给室外活动空间的使用带来了消极影响,也在无形中增加了人们室外活动的需求。城市公园是人们进行室外活动的主要场所,寒地城市冬季漫长、低温降雪的气候特征导致冬季室外活动缺失,因此,寒地城市公园的活动空间的可达性、开敞性和舒适性对满足人群活动需求、提高场所活力和丰富城市生活至关重要。

大量专家学者对寒地城市公园活动空间及人群活动特征展开了研究。赵晓龙等[1]以哈尔滨市4个典型城市公园为例,通过无人机观测和GIS 工具进行体力活动人群空间密度分析,研究体力活动特征及空间分布情况。张忠国等[2]以沈阳万柳塘公园为例,通过模糊层次分析法研究冬季活动影响因子,并提出各个影响因素提升的优先级及空间设计策略。赵晓龙等[3]依据空间认知理论分析寒地城市公园健身路径空间的3个层次运动认知模式,提出适宜运动场地的组合符号地图。冷红等[4]通过访谈、问卷调研、实地观察等方法研究寒地城市公园对促进心血管健康健身行为的支持性,并提出寒地城市促进心血管健康健身行为的公园处方规划应对策略。

文中以哈尔滨市儿童公园为例,采用访谈法和问卷调查法对比分析疫情前后公园内的人群活动情况,结果表明疫情后室外活动的人数略有增加,但活动时长和频次普遍降低,大规模活动显著减少。此外,采用数据挖掘法和地图注记法研究公园内人群活动的空间特征及布局情况,结果表明公园内的活动类型呈现出动态流通的模式,配备活动设施的广场更受人们欢迎,人群呈现出向园区内部的主广场聚集的趋势。最后,提出了寒地城市公园活动空间的设计策略。

1 寒地城市公园冬季活动调查

哈尔滨市儿童公园起初是一座为少年儿童服务的专业性公园,以儿童铁路为特色设“少先号”儿童列车往返于哈尔滨站和北京站两个站台之间,整个公园呈长条形布置在果戈里大街一侧,南侧依附马家沟河,沿园区主路布置了4个活动区域,包含广场、绿地、运动场及休闲娱乐设施。作为寒地城市中宝贵的城市绿地之一,儿童公园免费向全体市民开放,受到了大家的欢迎与喜爱,并在2019 年进行了部分改造,增设环形健身步道,解除围栏,成为完全开放的公共绿地见图1[5]。2019 年年末,新冠肺炎疫情来袭,整个城市陷入沉寂,儿童公园作为保障市民生活品质的公共空间,在城市中扮演了舒缓疫情压力的重要角色。

图1 哈尔滨儿童公园总平面图

文中分别在2018 年12 月~2019 年2 月和2020年12 月~2021 年2 月期间每月任选4d 对哈尔滨儿童公园冬季室外活动类型、频次、时间、规模等相关问题进行调查研究见表1。疫情前在儿童公园随机发放调查问卷共150 份,回收144 份,其中有效问卷137份,有效率0.95;疫情后发放调查问卷共150 份,回收112 份,其中有效问卷96 份,有效率0.86。将问卷结果进行量化分析,结合观察、访谈获得的信息进行如下分析。

表1 调查问卷内容框架

1.1 儿童公园冬季活动时间、频次及时长

文中对2018 年和2020 年冬季儿童公园一天中各时段的月平均人数进行了统计,综合疫情前后各时段公园到访人数,在清晨6:00~7:00、上午9:00~10:00、下午3:00~4:00 时间段人数较多,可见室外活动时间并未受疫情影响而发生改变。在寒地城市的冬季,阳光十分宝贵,相对于日落之后人们更愿意在午后去公园晒太阳,对公园室外活动高峰时段影响更多的是日出日落的时间、天气等自然因素见图2。

图2 疫情前后儿童公园冬季日均活动人数对比

对比疫情前后儿童公园各时段月平均活动人数变化趋势见图3,疫情前高峰时段较为明显,疫情后公园活动人数随时间变化的波动幅度降低,高峰和低峰时段人数差值更小,虽然疫情前后高峰时段相似,但受到疫情的影响有部分人选择错峰出行以避免接触更多的人。将疫情前后各时段月平均人数累加进行比较,发现疫情后室外活动人数不降反增,从调研数据和访谈中分析其原因:有受访者表示,受到疫情影响不愿意去室内公共场所活动,而更愿意到公园进行室外活动;室外公共免费活动场地如大学校园等因疫情而进行封闭管理,附近居民无法入内活动导致公园人数增多;受疫情影响部分营业性室外运动场所暂停营业,市民可选择的活动类型减少间接促使公园活动人数增多。

图3 疫情前后儿童公园冬季月平均活动人数对比

相较于疫情前,疫情后每日来公园活动的人数明显减少,每周活动3~4 次的人数最多,活动频次有所降低见图4。

图4 疫情前后儿童公园冬季活动频次对比图

疫情前活动时长在1h 左右的人居多,疫情后活动时长普遍降低,在被调查者中每次活动时长在0.5h以内的人占据了54%,超过2h 的人仅有1%见图5,在访谈过程中得知,在疫情管控下驻留和休憩的时间和机会减少,在一定程度上影响了冬季室外活动时长。

图5 疫情前后儿童公园冬季活动时长对比

1.2 儿童公园冬季活动同伴、规模及社交需求

由图6、图7 可知,疫情前大多数人选择与伴侣出行,疫情后则是与儿女出行,单独出行的比例有所降低但不明显,可见疫情对于出行伙伴的选择影响并不大。在活动规模上,受疫情管控影响,以散步、快走为主的单人活动比例从疫情前的32%增加到69%,5 人以上活动规模的比例大幅下降见图7;疫情前在活动过程中有超过一半的受访者经常和周围人聊天,而疫情后愿意经常产生活动社交的人数减少,大多数受访者很少与周围人交谈见图8,可见市民面对疫情常态化具有一定的自我管束意识。因此,总体来看在疫情的影响下,园区内活动人数略有增加,而大规模群体活动的需求度在主观和客观因素的共同影响下有所下降。

图6 疫情前后儿童公园冬季活动同伴对比

图7 疫情前后儿童公园冬季活动规模对比

图8 疫情前后儿童公园冬季活动社交需求对比

2 寒地城市公园冬季活动空间调查

2.1 活动的空间特征

儿童公园的室外活动类型丰富,活动空间的位置和空间特征也具有一定的规律性。自由组合式群体娱乐活动既可以独自参与,也可组合成小群体共同参与,还可以发展成大型群体娱乐活动,比如踢毽子、太极拳、喊叫功、广场舞等,此类活动自发性强且无人数限制,对室外场地没有严格的要求,由表2 可知,适合室外群体活动的场所有马路、建筑墙角、广场、树林等。

表2 室外群体活动空间特征

园区内沿着环形小火车轨道布置了一条长约2km 的健身步道,在线性公园内部营造自流动的活动方式见图9。室外活动类型由驻留、聚集模式逐渐趋向动态、流通模式,疫情前备受欢迎的墙角、小广场、休憩亭的活动人数减少,健身步道上散步、快走的活动人数增多,整个园区呈现出一种循环流动的趋势见图10。

图9 冬季室外活动调研

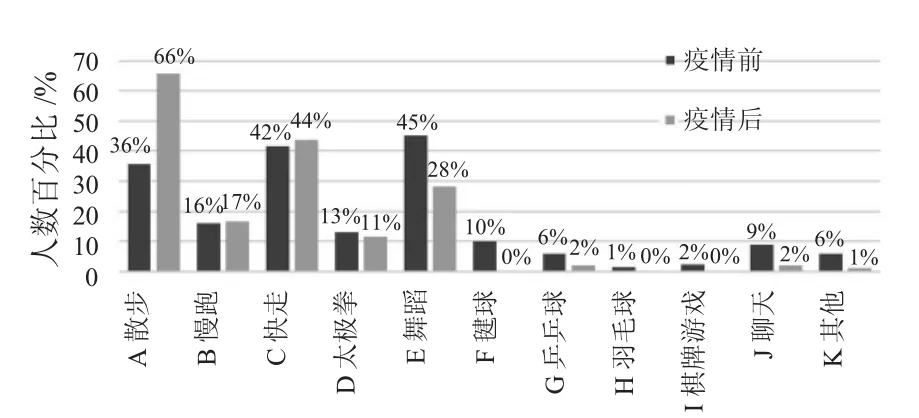

图10 各项运动人数占比

2.2 活动的空间布局

在疫情常态化防控背景下,寒地城市公园冬季室外活动在空间布局上呈现出一定特征,体现了人群对活动场所的偏好。

在2021 年10 月,文中使用猫眼象限工具对儿童公园活动人群的空间分布进行调研,通过街景图像识别、数据挖掘、深度学习等技术手段对调研过程中的照片进行量化,并依托Geohey 平台生成可视化图表,为寒地城市公园的活动空间设计提供参考见图11、图12[6]。

图11 人流空间布局气泡图

图12 人流空间布局热力图

人流空间布局数据显示,人群在几个广场处有明显的聚集趋势。相比于幽静狭窄的小径和景观小品,具有大面积硬质铺装和多种活动设施的广场更受人们欢迎。随着疫情防控形势的稳定,园区内从事跑步和漫步等小规模、无目的性活动的人数有所减少,广场舞、健身操等群体聚集、具有较强目的性活动重新成为主流。此外随着时间的推移,人群呈现出向园区内部的主广场聚集的趋势。

3 寒地城市公园空间设计启示

在疫情常态化防控背景下,寒地城市公园冬季活动模式发生了改变,其空间的设计原则也会随之产生变化。在满足市民活动需求、丰富城市生活和提升空间活力的同时,还应考虑公共健康卫生准则,从而使城市公园成为活力、安全、健康的公共活动空间。

3.1 多尺度场所满足活动需求

不同的活动类型对活动场所的尺度需求也各不相同,文中通过调研将活动场所分为线型、散点型和区域型。而从长远的角度来看,公园活动场所的尺度营造需要灵活设计,面对不同时局可进行实时转换,以适应社会需求。

线型场所适用于跑步、散步等小规模的强流动性活动,同时可以通过路径设计分散人流,满足公共卫生要求见图13(a)。例如健身步道的宽度设置为人行带的宽度,仅限两人迎面交错的空间宽度可有效避免人员滞留、减少交谈。

散点型场所适用于交谈、游戏等小规模的即兴驻足活动,利用绿化景观和活动设施分割大尺度空地、营造小型活动场所的同时,也能达到疏散人流、分隔人群的目的见图13(b)。在该尺度的活动场所中,人们既可以看清楚细节、较好地感受周围环境,又有利于空气和视线的流通;既容易产生交流互动,又可以保持足够的安全距离。

区域型场所适用于广场舞、健身操等大规模的主题性聚集活动,在实际调研中,该尺度的活动场所使用率也是最高的,在城市公园设计中不可或缺见图13(c)。但是在疫情防控时期,此类大型广场易于形成大规模活动、造成人员聚集,因此可以考虑必要时在广场上布置小型草皮和低矮型灌木景观,一方面可以起到点缀装饰作用,另一方面也可以避免大量人群聚集[7]。

图13 活动场所类型

3.2 多样化设施提高活动参与度

在城市公园中,固定的活动设施能够吸引人群聚集参与,激活公共空间。常见的设施包括健身器材、活动器械、游乐设施、运动球场、休息座椅等,除此之外,还可以构筑儿童迷宫、室外剧场、台阶坡道等多样化的活动设施,营造丰富的活动场景,提高人们的活动参与度。

在疫情管控常态化下,活动设施在向市民开放的同时还需要满足室外安全距离,避免人员密集,在设施的使用过程中,建议佩戴口罩和手套避免直接接触以降低病毒传播机率。在调研过程中发现,儿童公园已针对疫情对现有设施做了处理,在原有座椅上增加了间隔护栏见图14,让使用者无法近距离接触,这种强制性间隔措施可用作应急之选,但在疫情防控常态化的未来,应有更加人性化和观赏性的布置方式。

图14 儿童公园间隔护栏座椅

3.3 多时段布局实现活动高效管控

实际调研发现,各个年龄层的人群由于生理和心理上的差异,有着不同的活动需求和高峰活动时段。园区内的老年人早上在入口广场处聚集,从事吹拉弹唱、广场舞、健身操等活动;青年人清晨和傍晚在健身步道跑步健身,或上下午在运动场地进行球类运动;儿童则大多在中午前后聚集于游乐设施处攀爬玩耍、追逐游戏。结合不同年龄段人群的活动偏好和活动时间,可以将公园内的活动场所进行分时段的组织布局。老年人出行时间较早、活动时间较长而行动不便,考虑适当增加入口广场面积;青年人活动类型相对单一,活动场所相对固定且活动时间较短,考虑将健身步道布置在园区外围,避免跑步健身流线与老人、儿童的休闲娱乐流线交叉,造成安全隐患;儿童出行时间较晚、活动量大,可以将儿童游乐空间布置于园区中间,保证活动的安全性。

将活动时段因素引入公园的布局设计中,一方面能够充分照顾不同年龄段人群的身体和心理状况,另一方面也能够通过错峰活动保障安全性。此外,考虑到疫情常态化防控背景,分时段布局也有利于高效地管控人流,满足公共健康卫生要求。

3.4 多层次景观丰富活动视觉感受

在冬季的寒地城市公园中,树木枯黄、树叶凋零,依靠植物品类所营造的景观层次表现不明显,会使用者形成枯燥的视觉感受,因此需要多层次的景观丰富人们的视觉感受[8]。以主轴道路和健身步道的动态流线为主导,穿插布置小型半开敞空间、中型广场空间,配合冬季特色绿植铺在广场和道路之间,可以在一定程度增加视觉趣味性,有效降低寒地城市冬季室外的视觉枯燥。在主线的关键节点建设标志性构筑物,有利于打破环形线性步道的闭合感,分割空间领域并增加识别性。以健身步道、标志性构筑物、广场、绿化构成线、点、面组合的公园空间,可形成层次丰富的公共空间领域。此外,可以通过地面铺装、活动设施、标识系统等的涂装丰富园区色彩,弥补植物凋敝后的单调感。

冬季的酷寒是寒地城市无法逃避的问题,所以我们要正视冬季,将冰雪带来的恶劣影响转变为公园的特色景观。如利用积雪让市民自发雕塑,利用河面结冰创造公益性冰场见图15,使城市公园成为严冬中的乐园。此外,还应高效、美观、及时地清理积雪,充分适应、利用冬季特殊的气候条件,通过冰雪设计引导微气候变化,利用场景的多样交叉营造更加舒适、宜人的城市公园空间环境[9]。

图15 儿童公园冰场

4 结语

(1)疫情后公园到访时长降低,到访量不降反增,且各时段波动性减弱,室外群体活动的需求度在主观和客观因素的影响下有所降低,室外活动类型的特点从多样性趋向流动性。

(2)随着疫情防控形势的稳定,人群倾向于在广场处聚集,具有较强目的性的群体活动重新成为主流。

(3)随着时间的推移,活动人群在一天中呈现出由外围向园区内部主广场聚集的趋势。

针对以上研究结论,文中提出了多尺度场所满足活动需求、多样化设施提高活动参与度、多时段布局实现活动高效管控、多层次景观丰富活动视觉感受的设计策略,以期为寒地城市公园活动空间设计带来启发。