传统村落建筑风貌的数字化保护方法研究

梁静,汤茗喆

(哈尔滨工业大学建筑学院,寒地城乡人居环境科学与技术工业和信息化部重点实验室,哈尔滨 150006)

0 引言

传统村落占据着特定的空间、场所与区域[1],记载着传统建筑风貌、传统习俗风尚和原始空间状貌[2]。目前,由于人工采集手段的侵入性、数据存储方式的单一化、文物保护的标本式与乡建无序发展的消极影响,我国原生态村落的数量在21 世纪初的10 年期间,从360 万骤降至270 万左右[3],许多珍贵的历史资料也随之消失,使得蕴涵丰富信息的传统建筑风貌呈现衰亡状态,传统文化的保护与传承出现危机。为逆转传统村落发展的困境,政府相关部门颁布了相关保护政策以推动传统村落的可持续性发展与保护,充分发挥传统文化与建筑风貌在我国城乡建设中的引导作用。2021 年9 月,我国印发了《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》,表明在城乡建设中系统保护、利用、传承好历史文化遗产,对延续历史文脉、推动城乡建设高质量发展、坚定文化自信、建设社会主义文化强国具有重要意义。

目前,以人工操作和二维数据为主的保护手段已经难以满足当代传统村落建筑风貌保护的需求,而在我国经济转向高质量发展的背景下,数字信息技术在经济发展中推陈出新式的创新表现与成果[4],为传统村落建筑风貌保护思路的转型提供了方法,也使得建筑风貌信息的数字化存留、场景可视化、全生命周期管理成为可能。数字化技术具备的信息记录、数据分析、场景模型重建等功能与高效、准确、开放等优势,可以作为一种多元化方法为传统村落建筑风貌的保护提供支撑[5,6]。将数字化技术引入传统村落建筑风貌保护的目的在于数字化技术可以快速、自动化地获取建筑风貌物质特征的基本数据,并能够结合非物质特征的信息数据进行三维重建、信息记录与分析。但如何将数字化技术有效地应用在传统村落建筑风貌保护、信息采集与记录研究中,以及如何将多项数字化技术有效结合,是目前亟待解决的问题。

1 传统村落建筑风貌保护面临的困境与矛盾

当前,我国在国际上的影响力越来越大,城市化建设成为我国展现大国实力的绝对表现,但这种入侵式的建设活动对传统村落生存环境的破坏也是难以逆转的,传统村落面临的矛盾与困境主要体现在以下三个方面:

(1)标本式的保护模式落后。

一直以来,我国在传统村落保护过程中一直采取“以不变应万变”的保护模式,以达到延续传统村落的原真性的目的。传统村落内的建筑多以砖木结构或木结构为主,而部分处于闲置状态的房屋由于僵化的保护模式难以及时地进行修缮管理,易出现建筑构件破损、保温性能退化等问题,进一步制约了继续居住或使用的可能性。除此之外,传统村落的相关保护工作与信息管理只掌握在某一组织或单位范围内,难以协同其他领域或专业人员共同进行保护建设,降低了保护工作的创新性。

(2)传统人工的保护方法。

目前我国对传统村落及其建筑风貌的保护协同工作仍局限在以人工操作与二维数据为主的工作平台,受上述传统保护方法的限制,存在信息获取片面、失准,信息存储和管理效果较差,信息传递不及时等问题,给传统村落建筑保护与修复工作的开展造成困难。对于传统村落建筑风貌信息的保护和管理,主要通过纸质图纸或电子文档格式作为信息数据的储存方式完成的。物质信息通常以图纸或资料集为载体进行储存,非物质信息则以手艺、口述、经验等形式掌握在村内的老人或传承人手中,通过计算机以文本或者二维数据的形式储存在一定程度上能够降低管理难度,但仍无法将相关信息进行有效关联与统一管理,严重制约了传统村落建筑风貌保护的工作效率。

(3)复杂的信息类之间别缺乏关联。

各地域传统村落建筑风貌的形成均受其所在地域的自然、人文、社会等多重因素的影响,外在呈现出风格各异的构件特征,内在蕴含有类别丰富的风貌信息,每一类建筑风貌的特征与信息都是多个历史阶段发展与演变的叠加而形成的,然而目前对各类别构件及其信息的保护缺乏关联性,对于信息数据的管理尚无系统有效的框架体系与合理的分类标准,造成大量信息孤岛的形成,进一步限制了传统村落建筑风貌数据的管理与分析、信息资源的整合与共享。各类别信息相互孤立的现状难以满足传统村落全生命周期的信息保护与管理需求[7]。

2 数字化保护技术路线研究

随着科学技术发展的日新月异,越来越多的学者开始探索数字化技术在传统村落保护中的应用研究。其中,采用数字技术构建的三维模型可以完整地采集和存留传统村落建筑风貌相关的建筑环境与构件信息,相比于影像视频和二维图纸的平面化表达,三维数字化模型所承载的信息量、种类、表达方式、详细程度都具有无可比拟的优势。文中提出的传统村落数字化保护技术路线包括基于多视角图像的三维重建技术与建筑信息模型技术。

2.1 数字信息采集的技术路线

文中以尚志市镇北村为例,针对传统村落环境的数字信息采集与处理的操作步骤包括:任务准备与现场调研、无人机航拍与近地面拍摄采集图像数据、传统村落风貌数据信息处理、特征要素模型精度评定共4个阶段见图1。由于图像的质量直接决定三维实景模型的精确度,需设计完善的信息采集方案,以确保影像采集过程能获得足够和清晰的纹理图像,确保目标对象影像的完整性。其中,重要节点包括传统村落内具有传统风貌的历史建筑以及村落内具有特色但无人机难以采集到的隐蔽区域。

图1 基于多视角图像的信息采集与三维重建流程

文中选用大疆Mavic 2 pro 和尼康D750 作为低空与近地面信息采集设备。采集得到多视角二维图像作为输入数据,通过Context Capture 软件自动化处理重建得到包含建筑纹理、色彩、高程等数据信息的三维点云模型。三维点云模型不仅能够展示真实的建筑环境现状,而且进一步与建筑信息模型技术相关联,可辅助传统村落内各类型建筑立面、平面等测绘图纸的准确绘制,克服了传统人工测绘的限制,避免了人工操作产生误差的可能性。文中构建的传统村落点云模型如图2 所示。相较于单一无人机设备采集成果,方法成果能够清晰地呈现村内建筑的风貌特征,达到建筑、庭院以及村落内其他隐蔽区域的模型精细度要求,两种方法的成果对比如图3 所示。

图2 三维重建过程

图3 建筑构件模型精度对比

2.2 数字信息模型构建的技术路线

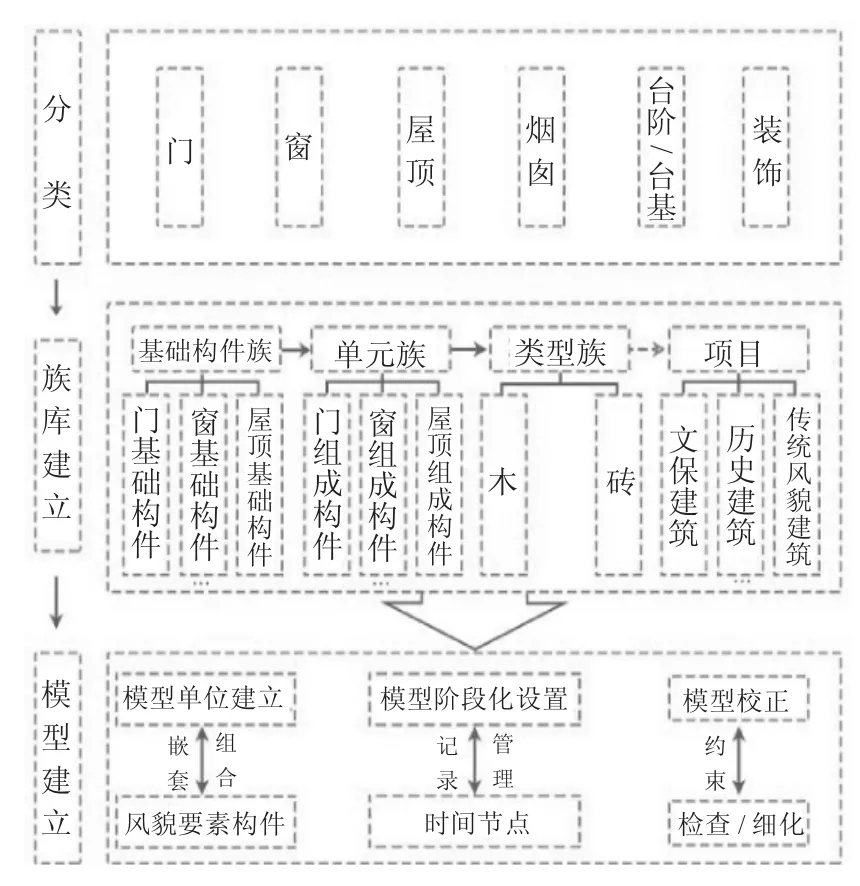

数字信息模型的重点在信息上,如何将信息有效存储到模型之中,构建准确的构建信息库,是传统村落建筑风貌数字化保护的关键步骤,通过不同方式实现对传统村落建筑风貌的物质信息与非物质信息的可视化,传统村落建筑风貌信息的数字化构建步骤包括建筑风貌构件分类、构件族库建立、建筑信息模型构建见图4。

图4 建筑风貌信息模型构建流程

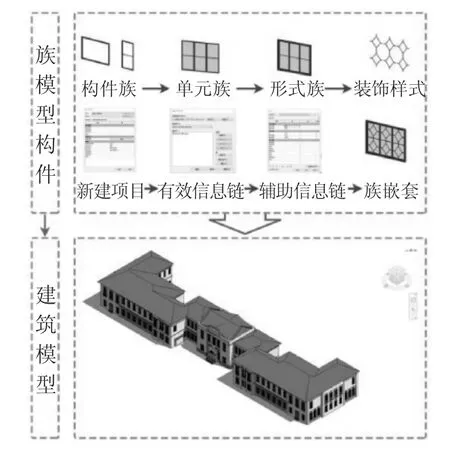

建筑信息模型的完整性是通过各细部构件相互配合实现的,Revit 软件的“族”功能能够实现建筑风貌各要素类别集成。文中将类型学作为传统村落建筑风貌特征分类的依据,构建针对建筑风貌特征的构件信息模型,而建筑类型学可作为进一步更新设计手法创作的基础。

建筑风貌的组成要素可分为装饰构件、烟囱、屋顶、立面(墙、门、窗)、台基与台阶五类[8]。根据要素分类的类别,通过CloudCompare 软件对点云数据进行分割处理,辅助构件族模型的建立。建筑风貌的修缮信息、建造工艺、历史进程、文化习俗等非物质信息是以文本的形式存留在建筑信息模型中。进一步根据实地测绘与文献资料获取的信息数据通过建筑轴网绘制、单层平面构建、墙体与屋顶搭建、构件族模型导入、建筑单体模型校正、场地布置六个步骤建立传统村落内完整的建筑信息模型见图5。传统村落的建筑信息模型与构建模型库的建立能够为传统村落建筑风貌“修旧如旧”的保护修缮提供有力的技术保障与支撑。

图5 模型建立过程

3 数字信息模型在传统村落建筑风貌保护中的应用

基于Revit 软件重建得到的参数化建筑信息模型,把传统村落的各类别建筑的建筑风貌信息集成在一个三维模型中,可以实现传统村落建筑风貌数字化的多样性管理。

3.1 建筑风貌信息保护与管理

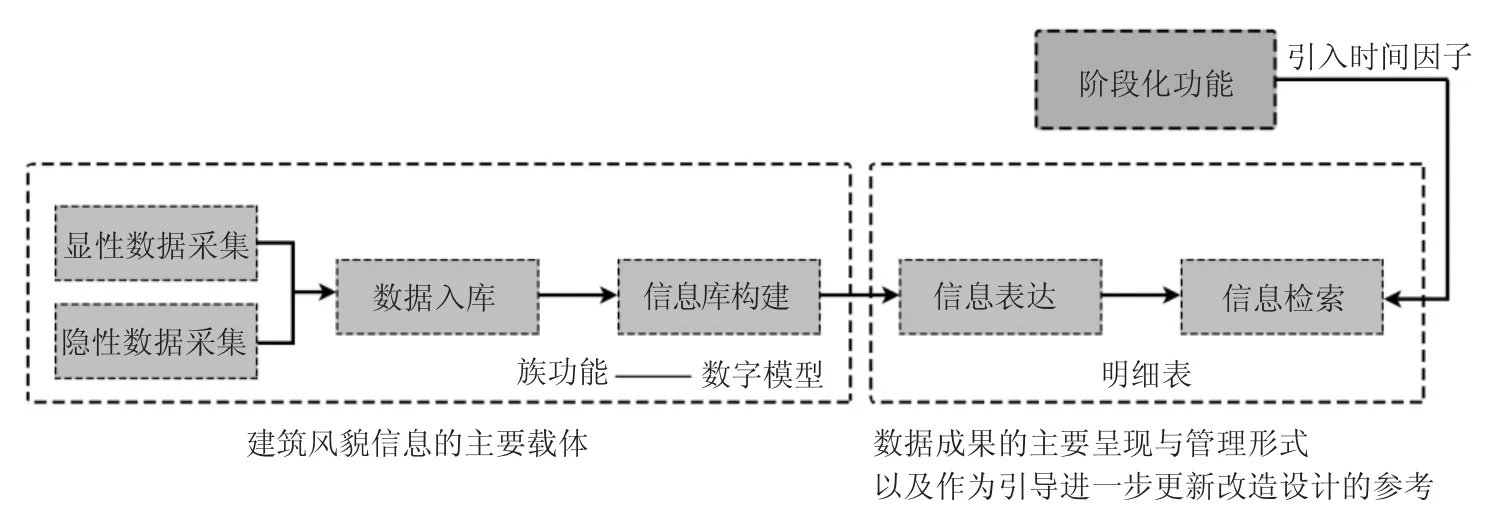

基于数字信息模型的传统村落建筑风貌信息模型库作为传统村落建筑构件信息的集合,能够实现各类物质信息与非物质信息数据的统一管理与调取检索。在Revit 软件中,信息的管理与调取通过其数字信息模型、视图明细表、阶段化设置三个功能实现图6。

图6 建筑风貌信息在数字模型中的管理流程

建筑信息模型是传统村落建筑风貌信息库的主要成果,同样也是传统村落建筑风貌数字化信息的载体,物质信息均以三维模型的形式展现,非物质信息以文本形式与三维模型相关联。传统村落建筑风貌信息库的建立是以信息采集技术为基础,对建筑风貌构件的几何信息、材料信息、空间组合信息、工艺及价值信息等信息进行全方位获取,其物质与非物质信息经过参数化处理以电子信息的形式被存留在数字化模型中。

建筑信息模型可以应用在建筑全生命周期的各个阶段内,其构件信息依据保护修缮工作的进行能够进行实时的调整与更改,并可以三维可视化的形式进行展现。将建筑信息模型技术引入传统村落建筑风貌保护的优势一方面在于提高保护工作在信息数据管理方面的效率与协同性;另一方面也为后期建筑改造与更新设计提供参数依据。明细表可以实现信息的快速检索与调取,满足各个阶段的工作需求。Revit 软件中的各项参数能够通过明细表与约束功能实现统一调整,即对单独数据的修改在整体模型中可以得到体现,数字信息模型的数据交互性优势是修缮信息可以实时更新的重要保障。在建筑信息模型中置入时间因子能够以阶段化设置的方式对保护修缮各工作步骤进行信息记录与管理见图7。

图7 基于建筑信息模型的信息记录与管理方式

3.2 构件修复信息记录

传统村落内传统风貌建筑的维护修缮工作需遵守“保持原貌”的基本原则,使传统村落建筑风貌的历史信息与文化价值能得以保留与延续。目前,传统村落内建筑的保护类别较多,针对各个类别保护建筑的政策和要求也存在差异;同时,传统风貌建筑的建筑构件往往形态复杂且种类繁多,利用传统的信息分类与整理方法难以得到准确的成果。在对传统村落内各类别建筑进行构件更新与修缮时,除记录各类建筑构件的建筑风貌信息外,还需要对各构件后期的保护状况进行跟踪管理。Revit 软件中的明细表功能的应用是信息记录与管理规范化的关键,明细表功能可以根据建筑各保护类别、建筑构件、信息类型进行针对性的统计与管理。建筑信息模型的另一个优势在于可以使三维模型与二维图纸进行信息交互与关联,避免因二者相互独立而导致信息孤岛现象出现。通过约束关系的设置,在软件内的修改操作都是同时对三维模型与二维图纸的信息修改,最终的成果在平面图、剖面图、三维视图和图表中以关联变化的形式向操作人员实时反馈。

通过对建筑信息模型的进一步应用,传统村落的保护工作者与建筑师可以在构建完成的建筑信息模型中依据需要建立构件的明细表,根据不同类别建筑的保护要求与等级进行记录管理。相较于传统的信息管理方式,Revit 软件的优势在于能够通过数据约束功能关联二维图纸、文件与三维模型之间的信息,在保证有效记录构件修复信息的同时,在三维可视化模型中也可追踪构件后续的保护状况。数字信息模型的构建与应用,能够简化保护修缮的工作内容与流程,提升信息利用效率与精度。

3.3 场地布置可视化

传统村落的建筑布局通常较为紧凑,建筑间多以小巷相连,施工时的用地范围较为局促狭小,大型设施难以进驻、施工建材无序堆放等都是传统村落保护工作中亟待解决的困难。如何充分合理地利用现有场地空间是提高保护修缮工作效率与精度的保障,与Revit 软件相配合的族库大师等网络云平台的应用,通过场地施工预制族库能够在三维模型中对施工场实现施工设施预布局见图8。

图8 施工场地预布置

建筑信息模型具有传统二维图纸无法比拟的优势,包括在Revit 软件中可以通过自由切换三维视角以确定施工设备在场地中的空间方位;与虚拟现实技术相结合,可以身临其境地置身于虚拟的施工场地中进行设备摆放与规划;除能够对场地内部进行规划外,还能够分析场地周边环境是否对施工设备造成影响。通过场地布置可视化,能够有效提升保护修缮的工作效率、简化工作流程。

3.4 绿色性能模拟

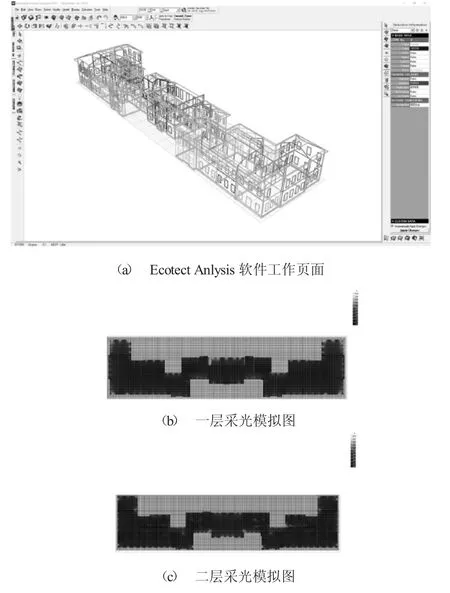

在对建筑风貌特征进行保护修缮的同时,为实现碳达峰与碳中和,还需对其更新再利用进行生态节能思考。Revit 软件具有极高的适配性,其保存的文件格式能够作为输入数据在各类性能模拟软件中进行分析,因此在传统村落风貌建筑的修缮方案制定过程中,依据构建完成的建筑信息模型,进一步应用各类绿色性能模拟软件(如Ecotect Analysis、Energy plus、Airpak 等)可以从日照、光环境、声环境、风环境、热辐射等多方面实现数字化绿色性能分析,达到设计方案优化的目的。以Exotect Analysis 软件进行采光模拟为例,在Revit 的三维视图下,将建筑信息模型导出为gbXML 格式,并转换为UTF-8 字符编码的XML 格式文件,再导入Ecotect Anlysis 软件。性能模拟分析依照GB 50033-2013《建筑采光设计标准》中的现行民用建筑参考平面设定采光分析得平面,以镇北村内的护路军兵营为例,基于黑龙江气候区设定临界照度,进行建筑的各楼层的采光模拟见图9。根据数字化绿色性能模拟的结果,可以针对性地进行局部修缮与性能优化。

图9 基于Ecotect Anlysis 的建筑性能模拟

4 结语

面对难以阻挡的城市化推进,数字化技术方法在传统村落建筑风貌保护中的应用探索既是传统文化与现代科技相融合的有效途径,也是实现传统文化可持续性发展的有力保障。文中以传统村落建筑风貌信息采集、管理与保护作为切入点,针对传统村落复杂的地形环境与建筑布局,提出了集成基于多视角图像三维重建技术与建筑信息模型技术的数字化保护技术方法。实践证明该技术方法具有可行性,其成果能够准确记录与管理传统村落建筑风貌的形态、文化与修缮信息,并协助专业人员客观地进行场地可视化与绿色性能等现状分析。但该方法在信息采集过程中仍存在受障碍物遮挡、光线变化影响大等问题。在未来的研究中,应探索更为自动化与高效的信息采集方法,完善相关技术体系。(6):22-23.