潘素:山明水秀写淡远

王鹤

潘素(1915—1992)年轻时的照片,看到的不多。但仅仅是她1937年摄于上海的那一帧,窈窕端凝,令人称奇。据任凤霞著《一代名士张伯驹》讲述,潘素出身于世家,先辈潘世恩是前清状元,到父亲潘智合时,家道已经中落。7岁时,母亲为她请来先生教授诗文、绘画和琵琶,她还曾跟随管平湖学习古琴,精于音律。母亲病逝后,潘素13岁就被继母推入欢场卖艺。

张伯驹(1898—1982)比潘素年长17岁,两人一见倾心,但经历过一番惊险,才得以携她脱离险境。1935年开始,张伯驹为潘素请来名画家朱德甫、汪孟舒等授画,她同时拜著名学者夏仁虎(林海音的公公)为师,学习古文。

张伯驹的儿子张柳溪讲述:张伯驹十五六岁时奉父母之命,与李氏夫人结婚,李氏的父亲当过安徽督军,张伯驹与她感情淡薄,她去世于1939年。张伯驹在北京曾纳京韵大鼓名家邓韵绮,这名字是他取的。邓出身贫寒,不算美人,也不圆滑,但交际应酬、料理家务都颇能干。李、邓两位夫人都无生育,经人介绍,张伯驹再娶王韵缃(也是他取的名),即张柳溪的生母。她生于柴门小户,但性格温厚,张伯驹的父母很倚重孝顺而生有独孙的王韵缃,让她管家。

父亲张镇芳当过直隶总督、盐业银行总经理。张伯驹年纪轻轻就担任了盐业银行董事兼总稽核,但兴趣却只在诗词书画、音乐戏曲。世人最钦佩仰慕的,是他倾半生心血,收藏传世书画,使之不至于流落国外。收藏中的曲折艰难,其实一言难尽。张伯驹虽然承继了丰厚产业,但他经手的,好些是国之重珍,售价不菲。为了筹措巨资,他有时也不免一筹莫展,甚至借贷典当。隋代展子虔《游春图》是中国存世最早的山水画卷,当时险些跟另一批珍品一样,被古董商人售往国外。张伯驹曾建议故宫博物院收购,但院方经费不足。为了留下此画,张伯驹忍痛将弓弦胡同占地十多亩的精美宅院(原为李莲英旧墅),以2.1万美金售予北平辅仁大学。这笔巨款,再加上潘素卖掉珠宝首饰的20两黄金,使得《游春图》终于安然无恙。张伯驹如释重负,他后来很庆幸地写道:“然不如此,则此鲁殿仅存之国珍,已不在国内矣!”

西晋陆机的《平复帖》已辗转世间1700多年,为我国现存最早的书法墨迹,比王羲之的手迹还早七八十年,被收藏界尊为“中华第一帖”。当时,张伯驹听说唐代韩干的名画《照夜白》已被古董商卖到英国,他担心《平复帖》也流出国外。经多方努力,1937年末,张伯驹终于以4万元购得此帖,他高兴地将北平寓所命名为平复堂。

张伯驹在30岁到60岁的盛年,痴心收藏了数百件文物精品,挥金如土,耗尽家财。他的《丛碧书畫录》序说:

人生若转烛,世事如浮云。惟不可磨灭泯没以与宇宙并寿者,厥为性灵耳。书画皆古人性灵之所托,况乎吾族文化居世界之先位,真可睥睨万国耶!

这些古人性灵之精萃,被他爱至骨髓,往往未到手时寝食难安,获得后摩挲赏玩。但他的终极目的,并非满足占有欲,或以此牟取高利——“予所收蓄,不必终予身,为予有,但使永存吾土,世传有绪,则是予所愿也!”

收藏家王世襄为研究古代书画沿革,有观摩《平复帖》之心,却不便贸然开口,因为太名贵了。原只盼能在张家觑两眼,张伯驹却慷慨让他携回家去,细看一个多月。1941年,张伯驹被汪精卫伪军一师长绑架,虽身历险境、命悬一线,仍坚持不以国宝换命。潘素变卖首饰、多方筹款,加上朋友们资助,历经八个月煎熬,张伯驹总算平安归来。

1952年,张伯驹夫妇将展子虔《游春图》和唐寅画作等献给国家;1956年,他们又将自己用身家性命换来、苦心珍藏多年的稀世瑰宝——陆机的《平复帖》、杜牧的《张好好诗》、范仲淹的《道服赞》、蔡襄的自书诗册、黄庭坚的草书卷等八件古代字画极品,无偿捐献。它们至今仍是北京故宫博物院的镇院之宝。

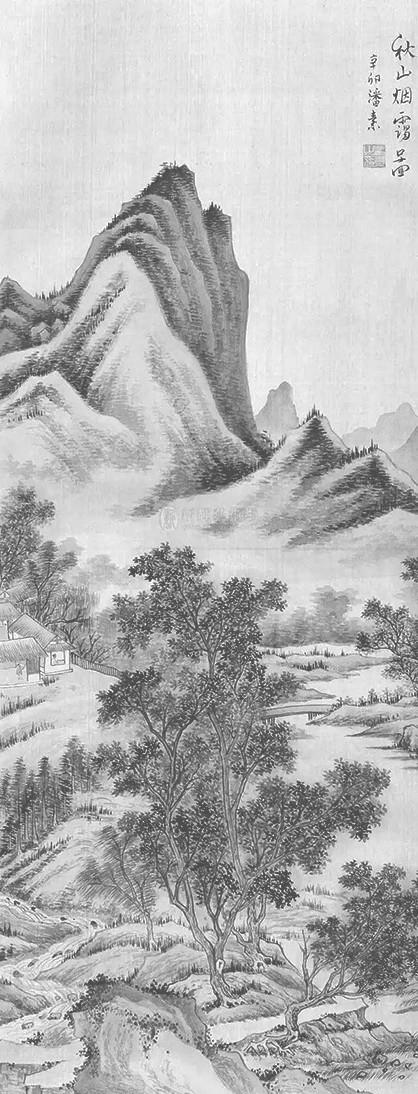

说来说去,好像都是张伯驹的事迹,潘素只是悄无声息跟随在他身后的女人。其实不然。潘素是著名青绿山水画家,她拜师学画学文后,又与张伯驹一起饱览名山大川,更有家中无数珍藏熏染,画艺遂日益精进,1940年代已崭露头角。潘素自己讲述:“几十年来,时无冬夏,处无南北,总是手不离笔,案不空纸,不知疲倦,终日沉浸在写生创作之中。”她的画幅曾被作为礼品送给撒切尔夫人、布什总统等。张大千夸她的画“神韵高古,直逼唐人”。

对张伯驹挥金收藏文物的“败家”行为,不少亲属是不理解甚至反对的,但潘素不仅由衷赞赏,还变卖珠宝首饰助力。潘素与张伯驹结婚,自己带着珠宝细软等丰厚嫁妆。据任凤霞的《慧心百年 素韵流芳》一文记载,张伯驹曾在1950年10月回忆:自潘素嫁给自己以后,“我未曾给她一文钱”。“卢沟桥事变,我的家境已经中落。到民国三十年,我又突然遭到汪精卫伪军的绑架,这时奉养我的生母、营救我的都是潘素一人,任其劳,借款卖物把我救回。为我保存国家文物购买书画大部分都是潘素未嫁我以前的财务。例如,我为保存展子虔《游春图》免落投机商人手中贩卖国外,也是潘素卖出首饰贴补,始得了我心愿。”

张伯驹是名士风流大不拘,为了心爱的书画,不惜千金散尽。家产渐薄,潘素不得不面对千头万绪的日常开支。到后期经济困顿时,更要操心柴米油盐。

北平沦陷后,为避免珍稀书画落入敌手,潘素小心翼翼将《平复帖》等缝进被褥和棉衣中。他们随身携带,辗转抵达西安,“虽经乱离跋涉,未尝去身。”新中国成立后的几次倾囊捐赠,当然也是潘素与张伯驹共同的意愿。

潘素的一生,极尽传奇,她经历过的盛衰、荣辱、悲喜,跌宕、转折、惊险——桩桩件件说起来都意味深长。那些山明水媚或山穷水尽的时刻,她的心底,起过怎样的波澜?

可惜,没有读到潘素自己的文字。好在,她的画也是叙说。潘素的青绿山水、雪景山水最为知名,后者更具疏淡简远之美。《吴山初雪》《湖山初雪》《万松积雪》等,皆是银装素裹的冬景,但画家或点染数枝红枫,素净中有了几抹浅绛淡红;或安排一叶扁舟、一骑行人,画面顿时动了起来。空明、澄澈,却不觉萧瑟。《溪桥烟霭》《雪山寒林图》等也同样,有风雪有寒意,也有浅淡的暖与俏。

与张伯驹交往密切的刘海粟,称张伯驹是“当代文化高原上的一座峻峰。”他说:

丛碧(张伯驹)的可贵还在于:所交前辈多遗老,而自身无酸腐暮气;友人殊多阔公子,而不沾染某些人的纨绔脂粉气;来往不乏名优伶,而无某些人的浮薄梨园习气。四周多古书古画,他仍是个现代人。

周汝昌说张伯驹温文尔雅,没有一丝俗气、富贵气,更没有狂态。王世襄则感慨,张伯驹无论最阔还是最穷的时候,没什么两样。最困难的那三年,也是“不怨天,不尤人,坦然自若,依然故我。”

张伯驹的超逸不俗,潘素恰好能够懂得、欣赏并看重,她也有相似的慧根。所以,张伯驹对这份良缘,有心满意足的庆幸、溢于言表的爱惜。他的词风流蕴藉,冠绝一时,其中有许多是写给潘素的。他们婚后登临峨眉山,他一派欢悦,写下“相携翠袖,万里看山来。云鬓整,风鬟艳,两眉开,净如揩。”他被绑架后思念潘素,夜不成寐,便赋一阕《梦还家》(自度曲。难中卧病,见桂花一枝,始知深秋,感赋寄慧素):“……涼宵剪烛瑶窗,忆与伊人对语……念故园,在何处?想他两地两心同……昨夜梦里欢娱,恨醒来,却无据。谁知万绪千思,那不眠更苦。又离家渐久还遥,梦也不如不做。”

佳节良辰,或潘素的生日,张伯驹也常赠词潘素。调寄《鹧鸪天》云:“……惊浪里,骇波间,鸳鸯莲叶戏田田。年年长愿如今夜,明月随人一样圆。”《水调歌头·元宵日邓尉看梅花》更是深情缱绻:

明月一年好,始见此宵圆。人间不照离别,只是照欢颜。侍婢梅花万树,杯酒五湖千顷,天地敞华宴。主客我与汝,歌啸坐花间。

当时事,浮云去,尚依然。年少一双璧玉,人望若神仙。经惯桑田沧海,踏遍千山万水,壮采入毫端。白眼看人世,梁孟日随肩。

潘素60岁生日,张伯驹写下《人月圆》,期望年年岁岁共享良辰:“清光照到,花灯立处,喜上眉梢……白头百岁,未来还有,四十元宵。”他到西安女儿家,与潘素小别,则寄她《鹊桥仙》:“……白头共咏,黛眉重画,柳暗花明有路。两情一命永相怜,从未解,秦朝楚暮。”一怀浓情,40多年不曾消减。

不管有过怎样的经历,潘素与张伯驹相遇并终身相守,是两人的幸运。张伯驹文采风流,诗词、收藏、京剧,样样精湛。难得他俩有共同的迷恋和超逸的灵性,遂悠游于古典文化最精雅的层面,潜心绘画、听曲、抚琴、填词……两人时常合作绘画,或者她写花草,他题诗词。而且,无论春风得意时,还是贫贱困厄处,都不离不弃,相惜相爱,有立身处世的默契,这,无疑是世间难得的福分了。

(作者系文史学者)