行株距对稻鳖共作模式水稻和中华鳖生长形态及综合效益的影响

吴本丽,黄 龙,张 烨,陈 静,奚业文,何吉祥,吴仓仓,陈夏君

(1.安徽省农业科学院水产研究所,水产增养殖安徽省重点实验室,合肥 230031;2.安徽省水产技术推广总站,合肥 230601)

食品安全和稳定是农业发展不变的主题,稳定和提高水稻产量、提升水稻品质对全球粮食供应起到重要作用。稻渔综合种养可充分利用水稻和水产动物的互利作用,增加资源利用效率,大幅度减少化肥和农药的施用,对提升水稻和水产品质量安全及品质、缓解集约化种养殖带来的环境问题具有重要意义。共作生态系统养殖动物和水稻通过空间和资源相互促进作用实现经济和生态效益提升。在稳定粮食产量的基础上提高产品质量和生态效益,关键是在合理利用自然资源的基础上,使得水稻与养殖动物相互适应,充分发挥水稻和养殖动物的相互促进作用,实现共作生态系统的可持续健康发展。

近年来,在经济、生态效益和政策驱动下,稻渔综合种养迅猛发展,全国面积达200余万公顷,稻虾、稻鱼、稻鳖、稻蟹、稻鳅、稻蛙等模式均形成了一定产业规模。稻渔综合种养的目标是在稳定粮食产量的基础上,实现提质增效。但目前稻渔综合种养采取的水稻种植方式存在较大差异,一般以当地常规种植密度为参考,或者为避免对养殖动物产生影响而采取低密度种植,相应水肥管理方式粗放,使得水稻减产风险较大。稻渔综合种养相关技术规范中已对稻田改造面积做出了不得超过10%的限定以保障水稻产量(SC/T 1135.1-2017),但利用物种间相互作用实现资源的最大利用更有助于稻渔综合种养的可持续发展。

中华鳖()是水陆两栖的爬行动物,常栖息于江河、湖沼、池塘、水库等水流平缓、饵料丰富的淡水水域。野生中华鳖资源逐渐衰退,温室养殖鳖品质和风味遭到消费者一定诟病,而将温室幼鳖引入稻田养殖至商品鳖规格后,其品质和风味与野生鳖相近,且对杂草和害虫有一定防控作用,稻鳖共作是一种生态效益和经济效益较高的综合种养模式。近年来,稻鳖共作模式在田间工程、水稻品种筛选及配套栽培技术、放养品种、水肥管理等方面开展了大量工作。而关于行株距配置对稻鳖共作系统中水稻和中华鳖生长形态影响及相互适应关系尚缺乏研究。稻鳖共作采取的水稻种植方式存在较大差异,一般以当地常规栽培方式为参考,或者为避免对养殖动物产生影响而采取低密度种植,存在水稻减产风险,甚至违背了以稻为主,水产增效的初衷。本研究在筛选合适品种和确保水稻产量的栽培密度的基础上,监测不同水稻品种和栽插行株距的稻鳖共作模式中水稻和中华鳖生长、产量及综合经济效益的影响,获得水稻和中华鳖对不同行株距的适应过程,以期为稻鳖共作模式优化及持续发展提供思路。

1 材料和方法

1.1 实验区域及田块条件

监测实验田位于太湖县桃铺村安徽省农业科学院水产研究所稻鳖共作示范基地(116°21′E,30°18′N)。该区域属皖西南丘陵山区,气候四季分明,具有北亚热带季风气候特征。冬季气温较低,夏季炎热潮湿;年平均气温16.4 ℃,7月份平均气温28.4 ℃,年平均日照1 937.7 h,无霜期249 d,年平均降雨量1 368.4 mm。

单块监测实验田面积1 200 m(40 m×30 m),其中养殖池占比10%(12 m×10 m×1.5 m),所有养殖池建在稻田同侧,规格、坡度等一致,每块实验田设置独立进排水管道,沿田埂以彩钢板隔离防逃。对照组稻田不投放中华鳖,稻田结构、田间管理均与稻鳖共作组一致。另外,统计当地常规水稻种植产量及经济效益作为参考。

1.2 水稻种植管理

水稻品种为前期优选的籼稻丰两优香1号(FLY1)和粳稻香软粳2728(XR2728),为保证中华鳖统一的投放时间,两个品种均在7月1日进行大苗移栽。水稻行株距设置见表1,其中F和X为对照组,采用当地常规种植行株距,不投放中华鳖。稻鳖共作实验组与对照组亩穴数保持一致,设置为不同行株距。生产期间实验组和对照组水肥管理保持一致,均在水稻移栽前,一次性施用复合肥525 kg/hm,尿素150 kg/hm。共作组和实验对照组水稻生长期间未使用农药,9月中旬人工除草一次。FLY1于10月21日成熟收割,XR2728于11月8日成熟收割。另外,对当地常规水稻种植模式(C0)产量和效益进行跟踪监测,以作成本和效益比较,常规模式水肥管理、农药使用等为当地平均水平。

1.3 中华鳖养殖管理

养殖中华鳖为日本品系,本实验均采用雄性个体,于7月15日投放,初始规格(455±25)g,放养量525 kg/hm。每天9:00和16:00按照2.5%~3.0%日投喂率投喂中华鳖专用饲料(43% 蛋白质含量,海皇,杭州)。温度下降后,中华鳖停止摄食即停止投喂,投喂周期约100 d。随后,陆续起捕,统计产量并测量形态指标。

1.4 生长和形态学测量

1.4.1 水稻

在成熟收割前,每块实验田随机取3个1.0 m×1.0 m样方统计有效分蘖数、株高、穗粒数、结实率和千粒重等指标,水稻收割后统计实际产量。

1.4.2 中华鳖

在中华鳖投放前和起捕后完全统计个体重量并进行形态学测量(GB21044-2007)。形态学指标主要包括背甲长、背甲宽、腹甲长、腹甲宽、体高、前肢长、后肢长、尾长、后侧裙边宽等,将背甲长作为基数,将其余形态学指标与背甲长比值作为比例性状值。养殖试验结束后,每组随机取样30只,快速处死后解剖分离肝脏、脂肪、裙边等组织,称量并计算脏器系数。

1.5 经济效益统计

通过记录不同模式投入成本和产出效益,计算各组收益。投入成本包括土地租赁、田间工程、防逃材料、水稻育苗、中华鳖苗种、饲料、化肥、水稻农药、动保、人工成本等,田间工程、防逃材料等按照实际使用周期折算出年均成本。产出包括水稻产出和中华鳖产出。实际经济效益以年度总产值扣除年度总成本计。

1.6 数据统计与分析

各组数据采用SPSS 20.0进行单因素方差分析(ANOVA)后进行Duncan’s多重比较,比较不同品种和栽插行株距下水稻及中华鳖生长性状差异显著性,<0.05表示差异显著。同时对行株距和中华鳖形态指标进行相关性分析,<0.05表示显著相关,<0.01表示极显著相关。本实验中涉及主要计算公式如下:

肥满度(CF)=100×(体重/背甲长)

特定生长率(SGR,%/d)=100%×[ln(终末体重)-ln(初始体重]/时间

裙边系数(CSI)=100%×裙边重/体重

肝脏系数(HSI)=100%×肝重/体重

肠重系数(GSI)=100%×肠重/体重

肠长系数(GSI)=肠长/背甲长

脂肪系数(FSI)=100%×脂肪块重/体重

经济效益(元/hm)=产值-成本投入

2 结果与分析

2.1 不同品种和行株距水稻产量及农艺性状

生产过程中,中华鳖对水稻的物理性伤害不明显,未出现倒伏、损伤等情况。测产结果显示,亩穴数一致条件下,FLY1和XR2728不同行株距产量分别为7.04~8.66 t/hm和5.78~7.25 t/hm,稻鳖共作组水稻产量均超过常规水稻单作组产量;稻鳖共作组水稻产量随行距减小有下降趋势,两个水稻品种行距30 cm和27 cm组产量均显著高于21 cm组。FLY1对照组和稻鳖共作组株高无显著差异,稻鳖共作组有效分蘖数、穗粒数、结实率和千粒重均显著高于对照组,稻鳖共作不同行株距组间差异不显著;XR2728对照组与稻鳖共作各组千粒重无显著差异,有效分蘖数显著低于稻鳖共作不同行株距组,不同行株距对株高和穗粒数有显著影响,宽行距30 cm和27 cm组株高和穗粒数显著高于窄行距24 cm和21 cm组,对千粒重、有效分蘖数和结实率等无显著影响(表1)。

表1 稻鳖共生模式不同行株距配置水稻成熟期群体特征

2.2 不同品种和行株距中华鳖生长及形态指标

经统计,在初始投放量525 kg/hm条件下,当年经过稻鳖共作,FLY1和XR2728稻田中华鳖产量分别为0.89~1.04 t/hm和0.84~0.99 t/hm,分别增重67.3%~95.4%和58.1%~85.1%。中华鳖产量与行距存在显著正相关关系,FLY1行距为27 cm和30 cm,中华鳖产量较高,拟合关系显示,增大行距无法进一步加快中华鳖生长(图1a);XR2728行距为30 cm,中华鳖产量最高,增大行距还有进一步促进中华鳖生长的趋势(图1b)。

图1 中华鳖产量与水稻行距拟合关系

FLY1不同行株距组中华鳖肥满度差异不显著,XR2728宽行距组30.0 cm×13.3 cm和27cm×16.7 cm肥满度显著高于窄行距组;宽行距组肝脏系数、脂肪系数和裙边系数较高,但各组间差异不显著(表2)。本研究以背甲长(CL)为基数衡量各形体指标,获得不同形态指标的比例性状,各组间相对背甲宽、腹甲长(PL/CL)、体高(BH/CL)、后肢长(HL/CL)差异不显著,但XR2728宽行距组相对腹甲宽(PW/CL),裙边宽(LCW/CL),前肢长(FL/CL)值较大,FLY1宽行距组相对裙边宽(LCW/CL)、尾长/背甲长(TL/CL)值较大(表3)。

表2 稻鳖共生模式不同行株距配置中华鳖生长及形态

表3 稻鳖共生模式不同行株距中华鳖比例性状

2.3 经济效益统计分析

经调查统计,不同种养模式生产投入成本有所差异,该地区水稻常规种植成本约16 500元/hm,主要包括水稻育苗、插秧、化肥、水稻农药、人工管理等;稻鳖共作模式增加了田间工程、防逃材料、甲鱼苗种、动保、饲料及人工成本,折算年均成本约66 750元/hm。稻鳖共作每公顷年均成本较常规水稻种植高50 000元以上(图2a)。

本年度该区域常规水稻种植籼稻收购价格为2.5元/kg,对照组和稻鳖共作组籼稻FLY1价格为4.0元/kg,XR2728价格为5.0元/kg,稻田养殖中华鳖可达100元/kg。常规种植水稻年均收益3 000~4 500元/hm,实验对照组年均收益9 000~10 500元/hm,稻鳖共作模式可有效提高水稻产值,增加中华鳖产值,获得较高经济收益,每公顷均效益可达45 000元以上;本实验不同行株距稻鳖共作组中,较宽行距水稻和中华鳖产量高,经济效益也较高,籼稻和粳稻虽价格有所差异,但总体种植收益差异不显著(图2b)。

图2 不同种养模式成本和收益分析

3 讨论

3.1 稻田中华鳖形态与行株距的适应关系

稻渔综合种养相关技术规范中对稻田改造面积进行限定,以保障水稻产量,确保平原地区水稻产量不得低于8.0 t/hm,丘陵山区等土壤相对贫瘠地区水稻产量不得低于当地常规种植水平的90%,对水稻产量监测结果显示,稻鳖共作模式虽然减少了水稻实际种植面积,但由于物种间相互促进作用及稻田边际效应,水稻产量相对稳定。唐建军等(2020)统计浙江稻鳖共作水稻产量可达8.25 t/hm,中华鳖750 kg/hm。本实验中稻鳖共作组水稻产量均高于水稻单作组;在稻田生态养殖条件下,得益于广阔的活动空间和丰富多样的天然饵料,虽减少饲料投喂,产量和质量稳定,外观和解剖形态均近似于野生鳖体征,具有较高的经济价值。

稻田具有一定生态承载力,水稻种植密度、穴苗数等直接影响水稻产量,稻鳖模式生产中一般采用低肥投入,可较大限度减少化肥和农药的使用。但中华鳖及饵料等投入对稻田土壤肥力贡献率有限,不适于高能耗的高密度种植。不同品种在不同地区存在适宜的种植密度,过高的密度无法进一步提高产量,高种植密度减小了行株距,植株内部对水、肥、光等资源竞争压力相应增加,而且窄行距易导致水稻封行提前,加重了病虫害危害程度,可能导致减产。在总穴数一致的情况下,不同行株距也会影响水稻的光利用、通风、稻田气体释放等,水稻生产中常常通过优化行株距配置提高有效分蘖,获得较高的产量。

不同水稻品种适宜的行株距也有所差异,本研究中籼稻品种丰两优香1号行距大于27 cm即可满足试验规格中华鳖生长需求,而粳稻品种香软粳2728行距30 cm时,中华鳖生长仍可能受到一定限制。行株距除了影响水稻生长,还会影响中华鳖在稻田的活动、营养物质吸收和转化,进而影响水稻的农艺性状和中华鳖形体指标。适宜的行株距有提高水稻和中华鳖产量的潜力,稻鳖共作模式中,窄行距使中华鳖在稻田中活动摄食难度增加,田间活动率下降,且水稻和中华鳖的物理伤害风险增加,均不利于生产。

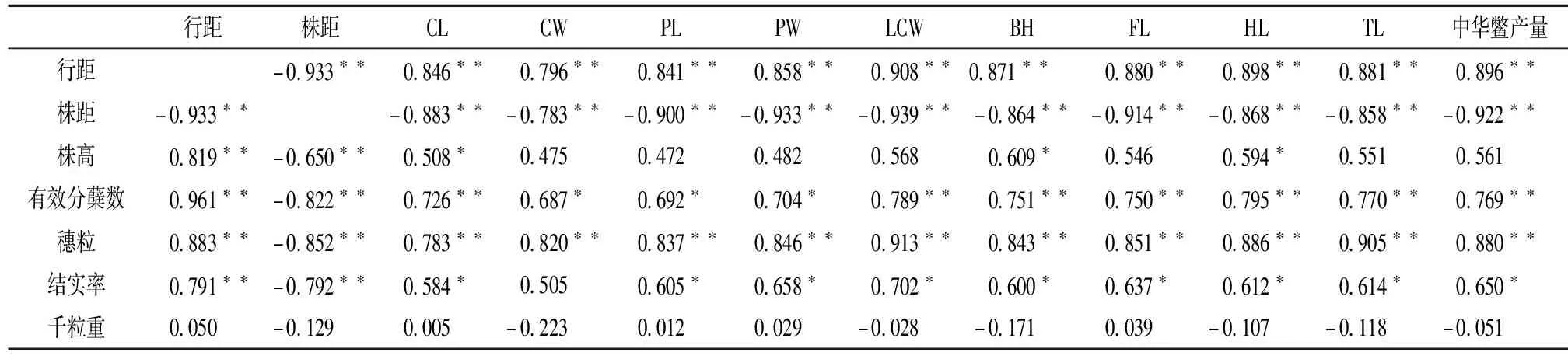

经过相关性分析,得到中华鳖主要形态指标与行距及部分水稻农艺性状呈显著相关(表4)。宽行距相对腹甲宽度(PW/CL)和裙边宽(LCW/CL),总相关系数=0.950,决定系数=0.902。窄行距裙边相对宽度LCW/CL值较低(<0.05),但总体裙边重量系数差异不显著(>0.05),说明中华鳖对水稻栽培环境发生了一定形态学适应,稻田养殖中华鳖比例性状在不同养殖环境或营养条件也存在一定差异。本研究结果显示,亩穴数一致的条件下,较宽行距有助于提升水稻和中华鳖产量及外观品质,不同行株距水稻和中华鳖产量具有差异性,水稻和中华鳖生长存在一定正相关关系,但稻鳖共作模式仍存在一定的优化空间。获得中华鳖与水稻的形态学适应机制,将对水稻栽培和养殖动物规格选择等模式优化具有指导意义。

表4 水稻行株距与中华鳖产量和形态的相关性

3.2 稻鳖共作模式优化和可持续发展

稻田养鱼历史悠久,早期种养技术简单而粗放,水产品作为一种附属品投入和产出水平均较低,基本无生产风险和生态风险,是一种“田园式”可持续发展模式。但随着现代农业化发展和种养规模及技术的不断提升,产量攀升,稻渔综合种养的市场风险和环境风险也加大。如何实现产业稳定健康可持续发展成为稻渔综合种养面临的新挑战。现代农业对化学品依赖程度大,稻鳖共作模式大幅度减少农药和化肥使用,有利于提升稻米的品质、中华鳖营养水平和品质。

稻鳖模式在全国范围内发展较多,效益显著。随着养殖规模的扩大,市场波动和压力也与日俱增,在有限资源内获得较高的综合收益对于提升产业竞争力将起到重要作用。稻渔综合种养模式优化应持续秉持以稻为主,水产增效的初衷。对田间工程,水稻品种筛选及配套栽培技术,放养品种、规格及密度、水肥管理方式等技术优化,应在稳定粮食产量的基础上,实现产品质量和生态效益提高。随着传统农业产业的不断升级发展,现代农业和生态农业成为最主要的发展方向,无论是现代农业还是生态农业养殖模式,都应该逐步走向标准化,在遵守自然条件的基础上,使有限资源合理利用,探索传统可持续农业与现代化农业的平衡点和耦合机制,实现经济效益和生态效益的最大化。本实验中,行株距影响了中华鳖的生长形态和水稻生长性状,中华鳖生长形态和水稻农艺性状间也存在相互适应关系,充分利用两者适应关系,有利于逐步实现种养殖策略的标准化。针对农业农村发展现状和养殖规模技术不断提升的发展形势,稻渔综合种养标准化发展仍需要解决种养殖协调,精简操作,水、肥、药和饲料精准投入等问题以保障产业的可持续发展。

4 结论

稻鳖共作模式不同水稻品种适宜的行株距存在差异,总穴数一致情况下,较宽行距有助于提高水稻和中华鳖产量、水稻有效穗数、穗粒数和结实率等农艺性状及中华鳖裙边宽度等形态指标;稻鳖共作模式水稻农艺性状与中华鳖形态指标存在显著相关性,且对水稻行株距具有一定适应性。生产中应根据养殖中华鳖规格采取与之相适宜的水稻栽插行株距,便于水稻和养殖动物相互适应、提升物种间相互促进作用。