中老铁路动态检测实施方案与关键技术

马良德, 左自辉, 刘世鹏, 余文博

(中国铁道科学研究院集团有限公司 基础设施检测研究所,北京 100081)

0 引言

中老铁路是“一带一路”倡议提出后,首条全线采用中国标准、使用中国装备并与中国铁路网直接联通的国际铁路。作为“一带一路”、中老友谊标志性工程的国际铁路,其全线开通运营将为加快建成中老经济走廊、构建中老命运共同体提供有力支撑。

线路开通运营前,需按照铁路建设项目竣工验收办法完成静态验收、动态验收、安全评估等必要程序。动态检测是工程动态验收的重要组成部分,动态检测的目的是采用专业检测列车、货物检测列车等测试列车和相关检测设备,根据设计和相关技术标准在规定速度范围内对系统功能、动态性能和系统状态进行检测和验证,为动态验收提供技术依据[1]。

1 工程概况

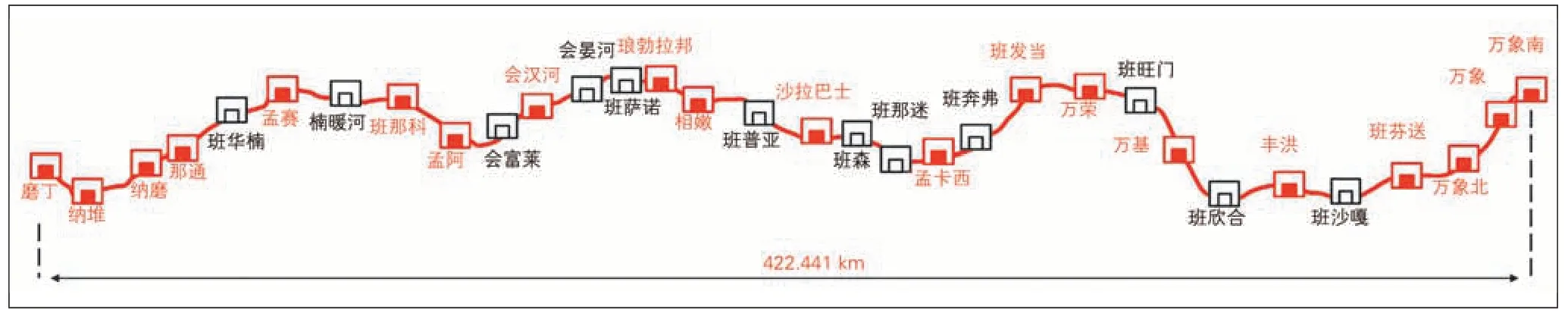

中老铁路磨丁至万象段(简称磨万铁路)位于老挝境内,起于中老边境口岸磨丁,向南经老挝北部的南塔省、乌多姆赛省、琅勃拉邦省、万象省后到达线路终点首都万象市。北接中国境内在建的玉溪—磨憨线,南连泰国境内规划的曼谷—廊开线。沿线80%为山地和高原,线路跨越河流均属老挝境内最大河流湄公河流域。工程孟赛以北为中低山区,与中国云贵高原相接;孟赛—万荣为中高山、中低山区,地形起伏较大;万荣—丰洪为低山丘陵地貌;丰洪—万象为河谷平原及缓丘区,地形平坦开阔。全线海拔高程160~1 320 m,最大相对高差约800 m。沿线属热带和亚热带季风气候,雨量充沛,年平均降水量1 250~3 750 mm,雨季为5~10月,集中了全年90%的降雨量。

磨万铁路采用中国标准建设,为客货共线Ⅰ级单线铁路,正线全长422.441 km,设计速度160 km/h(其中万荣—万象段预留200 km/h 的提速条件)。最小曲线半径一般地段为2 000 m,困难地段为1 600 m。限制坡度为12‰(磨丁—万荣加力段为24‰),到发线有效长度为650 m(预留850 m条件)。牵引供电采用带回流线的直接供电方式;正线接触网采用全补偿简单链形悬挂。通信系统采用GSM-R 无线通信系统,正线采用单网覆盖方案。信号区间闭塞采用自动站间闭塞方式,设置计轴设备检查区间空闲,行车指挥方式为CTC。磨万铁路设计货物列车牵引质量3 000 t,磨丁—万荣段区段货物列车设计最高速度为90 km/h,万荣—万象南区段货物列车设计最高速度为105 km/h。工程新建32 座车站,先期开通运营磨丁、孟赛、琅勃拉邦、万荣、万象、万象南等20座车站,线路走势及车站布置见图1。

图1 磨万铁路线路走势及车站布置

2 动态检测方案

2.1 方案设计

磨万铁路动态检测从工务、供电、通信、信号、环境等方面确定检测指标及方案,突出各系统间的接口功能测试[2],在保障安全的前提下使整体系统的功能达到最优。动态检测采用系统工程方法[3],分析各系统间的相互关系,轨道、电力牵引供电、通信系统、信号系统、振动噪声与电磁环境等方面确定检测方案。磨万铁路依据中国铁路标准建设,动态检测方案参照中国同类技术标准铁路项目,并按照如下原则定制化设计动态检测方案:(1)结合工程实际特点;(2)满足动态验收需求;(3)保障规定速度的行车安全性、平稳性;(4)突出系统间的匹配;(5)兼顾境外组织管理模式。

2.2 检测项目

按照上述原则确定的磨万铁路动态检测项目包括轨道、电力牵引供电、信号系统、通信系统、振动噪声与电磁环境等5大类19个子系统,各子系统既各自独立又相互依存、相互制约,系统之间在时间、空间、物理以及功能等方面存在很多相互衔接的接口。其中,轨道测试项目主要包括轨道几何状态、客车动力学响应和货车动力学响应;电力牵引供电主要测试项目包括接触网、牵引供电、远动系统和分相装置;信号系统主要测试项目包括轨旁信号设备状态、机车信号相关功能、计轴与自动站间闭塞相关功能、CTC系统接口功能和车站联锁系统接口功能;通信系统主要测试项目包括GSM-R场强覆盖、GSM-R 网络服务质量、调度通信业务和GSM-R应用业务性能;振动噪声与电磁环境测试项目主要包括环境噪声、振动和电磁环境(见图2)。

图2 磨万铁路动态检测项目

2.3 测试列车及速度

磨万铁路动态检测采用检测列车、货物检测列车和信号测试列车对全线各系统功能、性能、状态和系统间匹配关系进行综合测试、验证、调整和优化[4]。

检测列车逐级提速采用电力机车牵引的相关专业检测列车进行检测,各专业检测列车编组方案见图3。检测列车逐级提速测试速度为80~176 km/h,按照10、20 km/h 的速度级差掌握,测试数据正常情况下,每个速度等级运行3个往返。

图3 专业检测列车编组方案

货物检测列车逐级提速测试采用23 t 轴重C70货车和21 t 轴重C64K货车组成的空重混编货物检测列车[5],具体机车车辆为:3 台电力机车、27 辆C70重车、1 辆C70重车(更换测力轮对)、7 辆C70空车、1 辆C70空车(更换测力轮对)、1 辆C64K重车、1 辆C64K空车、1 辆试验客车,牵引总质量约3 000 t。货物检测列车逐级提速测试速度范围在磨丁—万荣段区段为80~90 km/h,在万荣—万象南区段为80~105 km/h,按照10 km/h的速度等级差掌握;测试数据正常情况下,每个速度等级运行3个往返。

信号系统测试采用装载机车信号和列车运行监控记录装置(LKJ)设备的客运电力机车及客车组成的测试列车。信号测试列车采用LKJ控车模式,在不高于线路设计速度的前提下,按照LKJ设备允许速度行车。

3 关键检测技术

3.1 轨道

3.1.1 轨道几何状态

轨道几何状态是反映轨道平顺性的项目,通过动态检测验证轨道平顺性是否满足列车以160 km/h 及以下速度运行时的安全性相关标准要求。采用装备有陀螺仪、磁电式加速度计组成的惯性基准平台和激光测量装置,同时具备精确定位功能的检测列车进行轨道几何状态检测。磨万铁路轨道几何状态动态检测项目主要有(左右)高低、(左右)轨向、轨距、水平(超高)、三角坑、轨距变化率、车体垂向加速度、车体横向加速度等。轨道几何检测系统信号处理流程见图4。

图4 轨道几何状态检测系统信号处理流程

3.1.2 车辆动力学

磨万铁路运行的旅客列车为动力集中型动车组,其动力车轴质量为19.5 t,列车通过路桥过渡段、道岔、轨道焊缝等薄弱地段时,轮轨间的作用力较大[6],本次动态检测专门设计了车辆动力学检测内容。采用装备有测力轮对、横向加速度计及横向和垂向加速度计的测试列车,对轮轨作用力、构架的横向振动、车体的振动进行测量,计算脱轨系数、轮重减载率、轮轴横向力及车辆的运行平稳性指标;判断车辆在线路上运行时的稳定性和平稳性,验证轨道状态是否满足列车运行稳定性和平稳性的要求。

3.2 电力牵引供电

磨万铁路动态检测中,在检测列车不同运行工况下测试牵引供电系统的电压、电流等性能参数,评价牵引供电系统的供电能力和质量水平;模拟接触网短路故障,校核故障点标定精度,记录保护启动时序,指导变电所保护定值参数的优化。

采用接触网检测车,通过在车顶和受电弓弓头安装摄像头、位移传感器和压力传感器等设备,对接触网几何参数、接触线平顺性以及接触网性能进行测试,分析、评价接触网系统的性能指标。

通过测试远动系统控制站以及牵引变电所、分区所、AT 所、电力变(配)电所、箱式变电站等被控站的遥控(调)、遥测、遥信等功能,指导远动系统调试,验证系统功能。分析电力机车磁感应器控制方式自动过分相的断电和合电位置、主断路器动作状态,计算电力机车过分相时的速度损失和时间损失;根据测试结果,指导地面磁感应器分相系统调试,验证系统功能。

3.3 通信系统

磨万铁路GSM-R 系统在万象新建核心网设备,包含MSC、BSC/PCU 以及同址设置的TRAU,正线基站子系统采用单层网覆盖方案。动态检测采用配有无线通信检测系统的检测列车按规定速度运行条件下,对通信系统GSM-R 场强覆盖、GSM-R 网络服务质量、调度通信业务及GSM-R 应用业务性能(调度命令信息无线传送成功率和列车无线车次号校核信息传送成功率)进行测试[7]。根据检测数据指导通信系统调试和网络优化,检验各项测试内容是否满足设计和相关标准要求。

3.4 信号系统

磨万铁路信号系统由行车指挥、区间闭塞、联锁、信号集中监测等子系统构成。地面信号为主体信号,车载机车信号与LKJ作为辅助信号。动态检测信号系统主要测试了轨旁信号设备状态、机车信号设备与LKJ功能、计轴与自动站间闭塞相关功能、车站联锁系统接口功能及CTC系统接口相关功能等内容。通过动态检测检验轨旁信号设备状态,验证机车信号、计轴与自动站间闭塞相关功能以及连锁、CTC系统的接口相关功能是否满足标准要求。

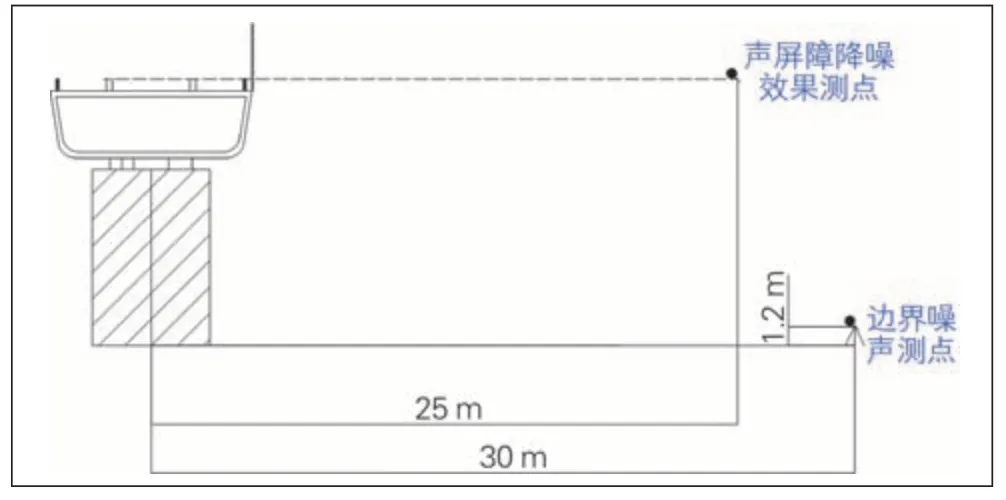

3.5 振动噪声及电磁环境

检测列车以不同速度通过典型桥梁、路基区段时,采用按标准布设的传感器测量列车运行辐射噪声、铁路边界噪声、环境振动及声屏障降噪效果,评价噪声、环境振动以及典型减振降噪措施是否满足相关标准要求,为环境管理及降噪、减振设施的进一步优化提供依据。桥梁声屏障降噪效果测点布置见图5。对检测列车运行时铁路系统对外的电磁辐射和牵引变电所对外的电磁辐射进行测量,验证磨万铁路对外电磁辐射场强是否满足相关标准要求。

图5 桥梁声屏障降噪效果测点布置

3.6 专业融合分析

磨万铁路动态检测不仅测试和评价列车在轨道上运行的安全性、平稳性,弓网受流性能,通信信号系统的安全性、稳定性,振动噪声、电磁辐射的环境影响和总体系统功能是否满足运营需求,而且对全线的各系统和系统之间的匹配进行充分地测试、检验、调试、优化[8]。跨系统间的专业数据融合分析是验证系统之间匹配关系的重要手段之一。

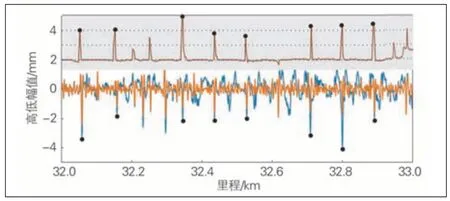

轨道几何状态检测发现部分站内区段高低不平顺呈现比较明显的周期性下降,周期间隔约为90 m。为分析原因,对高低幅值进行滤波处理,并结合轨旁信号设备状态中补偿电容检测数据进行融合分析;该轨道电路区段共设有10 处补偿电容,其中8 处(圆点标记)与高低不平顺的位置正相关,由此可以判断是电容枕的设置引起了轨道高低不平顺(见图6)。在后续运营维护中将重点关注电容枕处的轨道平顺性。

图6 轨道不平顺与补偿电容检测数据融合分析

另外,在磨万铁路动态检测过程中,货车检测列车通过长大坡道时,连续出现3次接触网断电现象。结合机车牵引、司机操控、线路技术参数、接触网动态检测以及供变电监测等多专业、多角度的数据融合分析,判断问题出现的原因。通过调整牵引变电所相关参数定值并且辅助改进机车操纵等方式,最终顺利完成该区段的货车动力学检测。

4 试验组织实施

4.1 组织架构

为全面做好磨万铁路动态检测,建设单位、委托运营单位和测试单位三方共同协作配合做好动态检测工作。成立动态检测指挥部,具体负责动态检测的日常组织实施。与国内项目不同的是,指挥部总指挥由建设单位负责人担任,副总指挥分别由委托运营单位和测试单位负责人担任。指挥部下设综合协调(后勤)、安全应急保障、运输组织、试验测试、机辆保障、工务(房建)保障、电务保障、牵引供电电力保障、建设问题整改督办9个工作组。各现场专业保障组负责本组人员的细化分工和安全管理。其中,测试单位负责执行动态检测和数据分析汇总;运营单位负责专业技术管理和测试问题整改复核;设计、施工、监理等工程建设单位的安全管理、测试问题整改的督促等由建设单位负责监管、约束。

4.2 预检测

通过在工程车辆加装检测设备的方式,首次在工程建设阶段开展了动态预检测。磨万铁路共开展3轮预检测,预检测阶段轨道几何状态共消缺10处三、四级偏差和421处二级验收偏差,轨道质量指数TQI 由4.1 mm下降至3.9 mm;接触网几何状态共消缺9处一级缺陷和15 处二级缺陷。通过预检测数据及时指导线路的精调维修,做到有问题早发现早克缺,大大提高了施工单位精捣、精调的工作效率,为后续正式检测的顺利推进奠定了基础。

4.3 安全管控

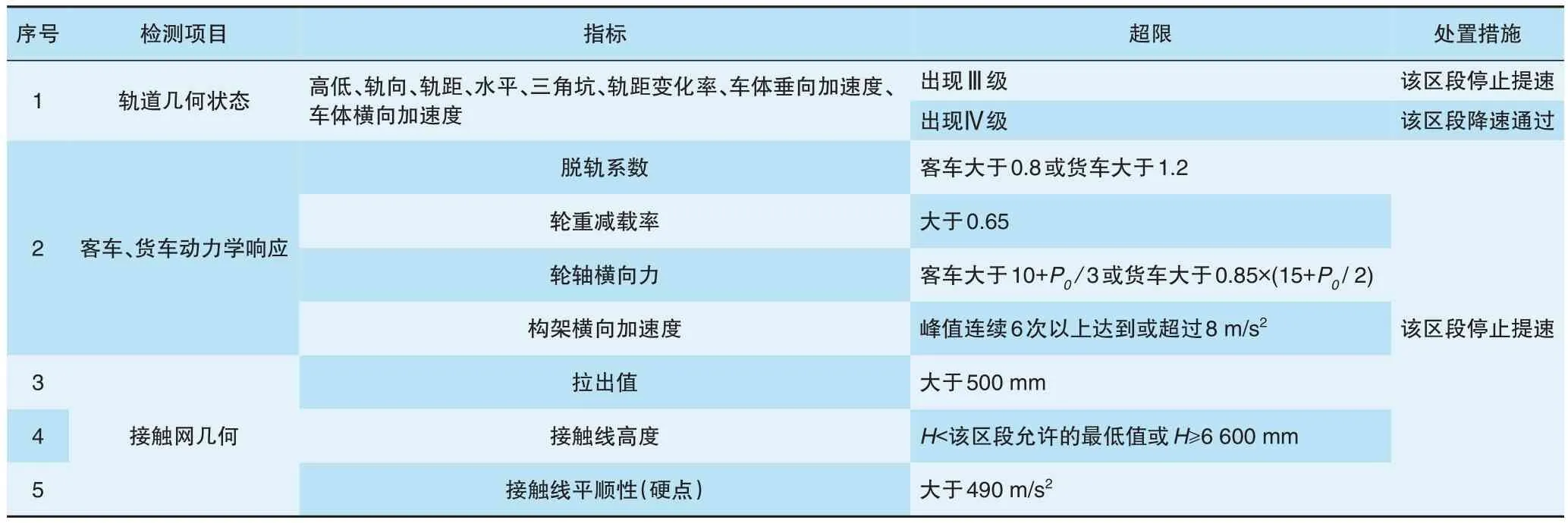

指挥部以工作例会的形式每日传达运输组织计划,每日对检测中发现的问题与验收偏差进行分析,并建立整改问题库。问题整改情况作为重点内容进行跟进,实现闭环管理[9]。为保障试验行车安全,检测列车每趟开行前,行车指挥明确试验要求,并组织完成各方对试验速度表的共同签认。在动态检测试验逐级提速过程中,检测人员全程监控检测数据和关键视频显示,一旦发现危及试验安全的异常或突发性变化立即报告试验指挥,试验指挥按照超限应急处置措施进行处置,并组织后续试验的开展。超限应急处置措施见表1。

表1 检测指标超限应急处置措施

4.4 试验组织

试验开始前,建设、运营和测试单位三方对检测试验的试验项目、工作量和检测时间进行测算,为动态检测整体推进提供标尺。现场指挥部在计划执行过程中根据试验条件、检测结果、问题消缺等情况变化,动态优化调整试验计划,及时安排停轮克缺并同步开展未完工程施工,平衡推进试验计划,根据现场克缺进度,充分考虑每次试验影响范围和作业环节及时长,动态优化总体试验方案,有效提升了检测效率。

此次动态检测范围包含中老国境位置,该位置位于隧道内,国境点附近老挝境内设置了1处电分相,另外此处存在10‰的坡道(见图7)。这些不利因素的叠加给试验组织带来很大难度,为完成大纲中的测试范围,现场组织对接检测方案,经过多方论证,最终采用内燃机牵引检测列车和货物检测列车尾部顶推的方式,实现了检测范围的完整测试。

图7 国境线附近线路技术状况示意

4.5 检测结果

此次动态检测采用检测列车、货物检测列车和相关检测设备在规定测试速度下,对各系统及相关系统间接口、匹配关系进行综合测试,共开行测试列车98 列次,累计检测里程超过15 000 km,最高检测速度达176 km/h。经过系统优化、调试和动态验证,轨道、供电、通信、信号等系统检测结果均满足设计及相关标准要求[10]。

5 结束语

通过方案定制化设计、关键检测技术实现、专业数据融合分析、动态预检测以及现场的试验安全管控及组织,中老铁路动态检测在有限时间内顺利完成,为全线开通运营提供了数据支撑,为今后海外项目联调联试及国内时速160 km/h 客货共线的动态检测积累了工程实践。