《孟氏幼科》文献考察与版本研究

邓景鹏,王程,张宇,佟琳,陈广坤,李鸿涛

·经典与传承·

《孟氏幼科》文献考察与版本研究

邓景鹏,王程,张宇,佟琳,陈广坤,李鸿涛*

中国中医科学院中医药信息研究所,北京 100700

清代医家孟河撰《孟氏幼科》六卷,成书于1678年,为中医儿科经典著作,目前学界对其版本认识、版本之间的关系仍有存疑之处。本文通过对《孟氏幼科》现存版本的对比和考证,发现《著石堂新刻幼科秘书》《著石堂新刻幼科百效》《著石堂新刻幼科直言》实为同一本书。在《中国中医古籍总目》记载的现有版本基础上新发现了乾隆五十年本;温州市图书馆所藏版本亦非雍正四年本。《孟氏幼科》现存版本之间的关系为:康熙宝光阁本系初刻本;康熙刻本在宝光阁本的基础上增加了六卷后半部分内容,为增修本;雍正四年刻本在康熙刻本的基础上又增加了孙嘉淦序,为增修本;乾隆五十年刻本修缮了部分版片,属递修本;嘉庆三年著石堂刻本在雍正四年刻本的基础上删减了卷首部分内容,为递修本。温州市图书馆所藏版本为嘉庆三年后印本。

《孟氏幼科》;孟河;文献考察;版本;中医古籍

《孟氏幼科》,又名《著石堂新刻幼科秘书》,为清代医家孟河(字介石)所撰,记载了孟氏儿科的家学秘方。目前学界对《著石堂新刻幼科秘书》《著石堂新刻幼科百效》《著石堂新刻幼科直言》(以下分别简称《幼科秘书》《幼科百效》《幼科直言》)为3种不同书的观点仍存疑,且对现存版本认识不清,尚未厘清版本之间的关系,致版本著录混淆。我们通过实地调研,对该书现存版本和文献内容进行考察与研究,现介绍如下。

1 著者及文献简介

《江苏历代医人志》记载:“孟河,字介石,清•江宁县人。雍正三年(1725)著《幼科直言》六卷,又著《著石堂新刻幼科百效》六卷。”[1]《历代名医人物志》记载:“孟河,清•江宁人,字介石,著有《幼科直言》二卷。”[2]以上人物志均未记载孟河的生卒年代、家学传承及著作等信息。结合《中医古籍孤本大全•幼科秘书》对孟河的考证,并根据《幼科秘书》何采序和《幼科直言》中孙嘉淦序可知,孟河,字介石,清代江苏江宁府人,生于明天启丙寅年(1626年),生活在明天启至清康熙年间。所学承自其父孟起潜,为家中第三子。金陵孟氏为儿科医学世家,绵延三百余年,活幼无算,至介石公,男女大小症皆擅,而尤精于幼科,著有《幼科秘书》六卷、《(新刻)幼科百效》六卷、《幼科直言》六卷(又名《幼幼指掌集成》)。

《孟氏幼科》卷一、卷二论痘症各证;卷三论痧疹及证治各方;卷四、卷五着重阐论儿科诊疗方法及生理变化,如小儿有病看三关虎口、小儿始生变蒸、小儿脉法、望色,以及儿科杂病证治,如呕吐、泄泻、急慢惊、五疳、痞疾、奶癣疮、喘、汗、童子痨、龟胸龟背、吐虫、解虫、鼻衄、赤游风、疥疮、风疹等四十四病;卷六主要论列经验杂方,如败毒良方、易产良方及一切杂方。综观全书,孟氏儿科辨治经验学有所本而又独树一帜。《中国医学大成总目提要》评价,“《幼科直言》以浅显之文,达幽深之理,虽村翁老妪,亦能读之。曰直言者,以直言无隐,简而不繁,质而不华,介乎浅深之间,状难明之症,传经验之方,按其方而治病,百无一失,足使举世之稚儿无夭枉之患”[3]。

2 《孟氏幼科》著录考

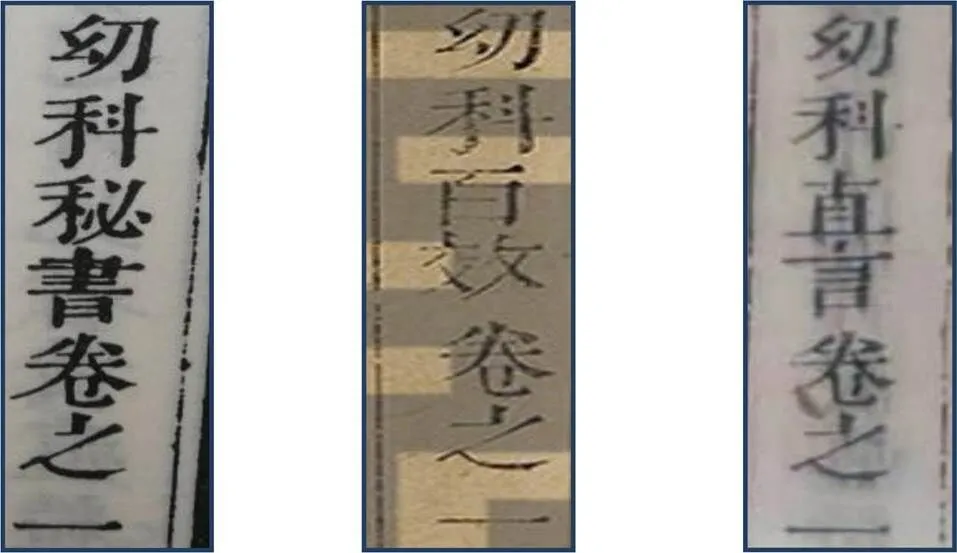

《中国中医古籍总目》(以下简称为《总目》)将《幼科秘书》《幼科百效》《幼科直言》三书分条著录。因此,目前学界仍认为三书为孟河所撰的不同著作。《总目》记载三书著者皆为孟河,成书年代分别为[1722]、[1722]和1725年(《总目》规定:查不出准确成书年的著作,给参考年号,加方括号表示)。鉴于如此相近的时间内,连撰并刊刻三部著作的可能性较低,故对“三书说”产生怀疑。通过对三书的内容和版式进行详细比对,发现其内容差异主要存在于序和六卷的后半部分,仅有部分内容增删。三书版心处均镌有“孟氏幼科”,且各卷端题名中原“秘书”二字的位置分别被替换为“百效”和“直言”,字迹明显偏出,有剜改痕迹,(见图1),但卷尾却仍保持原貌。因此,初步判定所谓“三书”,并非3种不同的书,而是在初刊本的基础上增删订补而成。

宝光阁本《幼科秘书》康熙本《幼科百效》乾隆五十年本《幼科直言》

3 《孟氏幼科》版本考

《总目》记载《幼科秘书》现存康熙宝光阁刻本(以下简称“宝光阁本”)和抄本,《幼科百效》存康熙刻本(以下简称“康熙本”)、《幼科直言》存雍正四年刻本(以下简称“雍正四年本”)和嘉庆三年著石堂刻本(以下简称“嘉庆三年本”)[4]。此外,在第四次全国中医古籍资源普查中还发现,陕西省图书馆藏有《幼科直言》的乾隆五十年刻本(残,存一至四卷。以下简称“乾隆五十年本”),温州市图书馆(以下简称“温图”)藏有《幼科直言》雍正四年刻本。考证发现:

《幼科秘书》的6个版本版式均为八行二十字,白口,左右双边,单鱼尾。

据宝光阁本的卷六端所存在的墨钉现象和其序言的变化,可知该版本应为初刻本。据方亨序言,“介石不忍秘其传,梓以公诸世其论”,可知主持刊刻之人应为孟河。

宝光阁本在总目第五页的横栏和竖栏线接口处有明显的断栏,经核对,其他版本均存在该断栏,类似此现象的还有很多,如总目第二列“一卷”二字旁界行的缺口、总目第六页的空白行、药内引子第一页上栏中间部分等处。同时结合卷端题名等更改部分有明显的剜改,说明各版本均是采用同一底版,仅增加的内容为重新雕刻。

将温图所藏版本与乾隆五十年本对比,根据其版印残损和漫漶程度(温图所藏版本明显破损严重,有多处笔画缺失致笔迹无法辨认,且栏线和界行断裂严重,如孙嘉淦序第一页的“焉”“计”和“日”等字、孙嘉淦序第二页的“明”和“之”,均笔画缺失),判断温图所藏版本并非为雍正四年刻本,疑为嘉庆三年后印本(以下用“嘉庆三年后印本”代之)。温图之所以将其著录为雍正四年是编目者据该版本中孙嘉淦序的时间所定,但对比真正的雍正四年本和嘉庆三年本则很容易发现该错误。结合其内容与嘉庆三年本并无差别,故判定温图所藏版本应为嘉庆三年后印本,但具体何时印刷,暂无从考。

4 《孟氏幼科》文献考

本研究比对的各版本信息见表1。其中宝光阁本为中医古籍出版社按照中华医学会上海分会图书馆所藏的版本影印所得。雍正四年本现藏于解放军医学图书馆,但由于该馆古籍并不对外开放,所以未见其所藏书籍,仅在孔夫子旧书网发现雍正四年本的4张残影。比对各版本的内容,发现相异之处在于以下五部分:扉页、序、总目、各卷卷端、正文六卷后半部分。

表1 《孟氏幼科》各版本信息

4.1 扉页

宝光阁本扉页的天头题“孟介石先生著”,右栏书“王子方/范本山两先生校订”,中栏为“幼科秘书”,左栏为“宝光阁梓”,分别介绍了著者、校订者、题名、书坊信息。

康熙本扉页的天头题“增补幼幼集”,右栏书“江宁孟介石先生著”,中栏为“孟氏幼科全书”,左栏为“秘传痘疹心法/本衙藏板”,分别介绍了版本类型、著者、题名、藏板等信息。

雍正四年本扉页的天头题“江南学院合河孙大宗师鉴”,右栏书“孟介石先生著”,中栏为“孟氏幼科”,左栏为“直言定本/著石堂梓行/槐荫堂发兑”,根据其序的内容,可知孙大宗师正是撰序之人孙嘉淦,分别介绍了鉴赏者、著者、题名、书坊和出版发行单位等信息。

乾隆五十年本扉页的天头题“乾隆乙巳年新镌”,右栏书“孟石甫先生著”,左栏为“幼科指掌大全/本衙藏板”,分别为出版年、著者、题名和藏板信息。

嘉庆三年本扉页的天头题“嘉庆三年新镌”,栏内题“幼幼指掌集成/天士谨识”,旁边书两列小字“是书采百家之精蕴,集群贤之奥旨,果能专心致志,自可起死回生,识者诊之”,分别介绍了出版年、题名、推销语等信息。

嘉庆三年后印本则无扉页。

宝光阁本的扉页信息与书中内容完全对应。康熙本扉页中的“增补”二字提示该书在原书的基础上增补了部分内容,与实际相符。雍正四年本扉页的“孙大宗师鉴”也与该版本中的孙序相互对应。因此推测这3个版本的扉页应为著者或刊行者所制,所提供的信息可信度较高。而乾隆五十年本和嘉庆三年本扉页的“新镌”二字所提示的信息,与事实并不相符,经考证,乾隆五十年本和嘉庆三年本为递修本。结合其扉页中的推销语,怀疑二书的扉页是书贾为赢利所制。

4.2 序

宝光阁本有4个序,分别为何采序(何序)、方亨序(方序)、范莱序(范序)、钱汇序(钱序)。康熙本仅有何序和方序,较宝光阁本少了范序和钱序。雍正四年本首增了孙嘉淦序(孙序),保留了钱序、何序,而方序和范序因未找到相关证据,所以是否保留并未得知。乾隆五十年本仅保留了孙序。至此,后续版本的序都依乾隆五十年本,仅保留孙序。

通过序言的变化可推断,若书中仅有一个孙序,且可排除破损、蓄意破坏等情况时,可判定其刊印年代应不早于乾隆五十年(1785年)。据此可推断温图所藏版本刊印年代应不早于乾隆五十年。

4.3 目录及正文内容

目录内容的变化主要为六卷内容的增加和更替,从其变化亦可判断各版本之间的关系。

目录第六页后的内容均为康熙本新增补的内容,共新增23首方药:“膈食良方”“颈项对口毒良方”“久痢不止方”“又方亦治久痢”“吞黑豆良方”“痔疮良方”“璧蟢伤人方”“治妇人儿风”“治刺良方”“洗浴瘫痪勿药良方”“贴颈项瘰疬第一神效膏药方湿痰一并贴之”“便血日久良方”“用药必分阴脏阳脏说”“敷毒验方”“心口疼方”“治中风口眼歪斜并筋骨抽痛白虎历节风”“大麻风癞疾”“膈食病方”“受蛊毒”“华仙人稀痘良方”“又稀痘方”“跌打刀伤方”“去竹柴鱼刺方”,增补内容均与正文相对应。此外,六卷正文还有“鹅掌风神效方”“汤火烫伤”“治一切肿毒疼痛难忍”“吹药方”“白虎历节风”5首方药,但目录中却未体现。

乾隆五十年本较康熙本删除了目录中的“论脉直指、送药送方说”和“药内引子、荸荠说一名土栗子”字样,但是否在雍正四年本时就删去,暂无从考。

值得注意的是,内容的变化并未导致原有书页顺序改变,这是因为增补的内容是重新刻版而成,并未改变正文中的内容。

增补的内容似属孟河之子孟东山附录的个人经验。《四库全书总目提要•医家类续编》言“河,字介石,江宁人。世习幼科,其子东山承其业”。又据《幼科直言》孙序言“孟河之子孟东山业儒,于儒而兼医,其医尤邃……东山之重刊是书而广之也,可谓善继先志而能仁天下者矣”[5]2。

4.4 卷首内容

卷首内容的演变主要为“送方送药说”“药内引子”“荸荠说”三部分内容的增删和位置变化。

宝光阁本卷首内容有“论脉直言”篇章。康熙本将“言”易为“指”,内容未发生变化。康熙本还首增“送方送药说”“药内引子”“荸荠说”三部分内容。乾隆五十年本将三部分内容的位置移至目录之前。基于此,可以推测雍正四年本应保留了这部分内容,但位置是否变化有待进一步考证。嘉庆三年本则删去了“药内引子”和“荸荠说”,保留了“论脉直指”和“送方送药说”,且“送方送药说”的位置被移至总目后、卷一前。温图的嘉庆三年后印本又重新将“送方送药说”“论脉直指”移至目录前。至于卷首内容的位置频繁更改的原因还有待进一步考证。

4.5 卷端

宝光阁本卷端均为“著石堂新刻幼科秘书”,康熙本将“秘书”改为“百效”,雍正四年本又将“百效”易为“直言”,更改的字样均有明显的剜改痕迹,与原来的字形和位置均有明显的区别。雍正四年之后的各版本均未再发生变化。

宝光阁本的卷六端“孙/铭”与“辑”字之间存在一个墨钉“■”。康熙本将墨钉改为“箴三”二字,最终定型为“孙/铭箴三辑”,之后版本未再发生变化。

虽然各卷卷端在不同版本之间有所变更,但卷尾始终为宝光阁原貌,这也间接说明该书的6个版本均为同一套书版,并非像乾隆五十年本和嘉庆三年本扉页中所言“新镌”,即重新雕刻的新版。

至于是何人修改的卷端名,原因为何,可从相关序言及附文《孟氏庭训》中窥见一二。《幼科秘书》刊刻时(1682年)孟河尚在,且何序和方序均言“介石不忍秘其传,梓以公诸世”,可推测“幼科秘书”有较大概率为孟河所题。据雍正四年本扉页所题“直言定本”的信息可知,该版本应为《幼科直言》最早版本。孙序是在雍正四年本中首增的,此时孟河在孙序中已被称为“先人”,孙序言:“而天下之为幼科者,类皆村翁老妇,不能精通文义,故其书亦难著。浅言之而不祥,深言之而不解,以不精通文义之人。读不祥不解之书,以临难明之症,而用难用之药,如是而望其有效,必无冀矣。孟氏忧之,故与之直言。”[5]4可推测“直言”应为孟东山修改。至于“百效”的修改人则既有可能为孟河,也有可能为孟东山。金陵孟氏乃世家名医,其庭训言“医道盖难言也,一举指间而人之生死系之,苟非学问渊博、探索精深者,未足辨焉。故古之良医,明其道,不谋其利;行其义,不居其功。如或行奸言伪,欺世盗名,止足供有识者一哂耳!”[6]孟河将其家传秘方公之于众,是迈出了重要的第一步。“百效”则是为了打消购书者对其疗效的疑虑。“直言”则是在“百效”的基础上更进一步,意在告知购其书者,不需要担心书中内容浅显或晦涩,因为村翁老妇均可读懂。孟氏父子所做实为严格践行其庭训理念,意让其书广为流传,从而使读其书者按其方而治病,百无一失,使举世稚儿无夭枉之患。

5 《孟氏幼科》现存版本

基于上述考证,可以得出:宝光阁本应为孟河主持刊刻的初刻本,成书年为1678年,这是依据书中最早撰序的时间(方序卷尾题康熙戊午年)所定,刊刻年为康熙二十一年(1682年)。康熙本则是在宝光阁刻本的基础上增刻了六卷的后半部分,但未增加的部分仍沿用原有版片,并未重新制版,所以应为依宝光阁本为底本的增修本。但其增修时间仅根据现有证据仍无法确定。雍正四年本首增了孙序,所以应是在康熙本基础上的增修本。乾隆五十年本在雍正四年的版本上并未增加内容,仅是修缮了部分版片,所以应为雍正四年本基础上的递修本。嘉庆三年本在乾隆五十年本的基础上删减了“药内引子”和“荸荠说”,其他内容并无变化,同时亦修缮了部分版片,所以应为乾隆五十年本的递修本。温图所藏版本与嘉庆三年本内容一致,但版面却较嘉庆三年本破损严重,所以应为嘉庆三年后印本。其现存版本及收藏馆见表2。

表2 《孟氏幼科》现存版本及收藏馆

6 结语

综上所述,参照《中医古典目录学概论》[7]和《总目》要求的著录规则和方法,《孟氏幼科》的规范著录内容应为:《孟氏幼科》六卷,成书于1678年,又名《著石堂新刻幼科秘书》《著石堂新刻幼科百效》《著石堂新刻幼科直言》《幼幼指掌集成》。撰者为(清)孟河(介石),辑者为(清)孟庄(尧文)、孟菁(香山)、孟芾(道山)、孟芬(东山)、孟铭(箴三)。

[1] 陈道瑾,薛渭涛.江苏历代医人志[M].南京:江苏科学技术出版社,1985:258.

[2] 刘飞白.历代名医人物志[M].台北:五洲出版社,1986:99.

[3] 曹炳章.中国医学大成总目提要[M].上海:大东书局,1936:7.

[4] 薛清录.中国中医古籍总目[M].上海:上海辞书出版社,2007:601.

[5] 薛清录.中医古籍孤本大全:幼科秘书[M].北京:中医古籍出版社,2014.

[6] 薛怡,赵继雄,殷世鹏.孟河庭训赏析[N].中国中医药报,2018-04-20(008).

[7] 李鸿涛,张伟娜,佟琳.中医古典目录学概论[M].北京:中医古籍出版社,2020:109.

Literature Review and Edition Research on

DENG Jing-peng, WANG Cheng, ZHANG Yu, TONG Lin, CHEN Guang-kun, LI Hong-tao*

(Institute of Information on Traditional Chinese Medicine, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100700, China)

Meng He, a doctor in the Qing Dynasty, wrote six volumes of, which was written in 1678. It is a classic work on pediatrics in TCM. At present, there are still doubts in the academic community about its understanding of the editions and the relationship between the editions. Based on the comparison and literature research of the existing editions of, this article found that,andare actually the same book. On the basis of, Qianlong 50th year edition was newly discovered; the edition collected by Wenzhou Library is not the Yongzheng 4th year edition. The relationship between the existing editions ofis as follows: Baoguang Pavilion edition is the first edition; Kangxi edition adds part of the content on the basis of Baoguang Pavilion edition, which is an updated edition; Yongzheng 4th year edition adds part of the content on the basis of Kangxi edition, which is an updated edition; Qianlong 50th year edition repairs part of the edition, which is a revised edition; Jiaqing 3rd year edition deletes part of the content on the basis of Yongzheng 4th year edition, which is a revision. The edition collected by Wenzhou Library is the printed edition of Jiaqing 3rd year edition.

; Meng He; literature review; edition; ancient books of TCM

G256.2

A

2095-5707(2022)02-0045-05

10.3969/j.issn.2095-5707.2022.02.009

邓景鹏,王程,张宇,等.《孟氏幼科》文献考察与版本研究[J].中国中医药图书情报杂志,2022,46(2):45-49,52.

国家重大基础文化工程(2070111);中国中医科学院科技创新工程(CI2021A00505、CI2021A05302);中国中医科学院基本科研业务费自主选题(ZZ13-YQ-130、ZC202002)

邓景鹏,E-mail: 1274053123@qq.com

李鸿涛,E-mail: newdream1013@163.com

(2021-12-20)

(修回日期:2022-01-18;编辑:魏民)