非全日制医学博士生焦虑与抑郁状况的相关因素调查分析

周祁 陈燕 龙慧 王玲 李萍

在新时代背景下,研究生作为高层次人才,不仅仅需要较高的文化素养和较丰富的知识储备,更需要的是德才兼备,拥有良好心理素质的知识技能型的综合型人才[1]。非全日制研究生教育本质上是一种提供学位教育的终身学习,是我国现代化社会发展和医护人员个人可持续发展的需要[2]。目前研究生心理健康越来越受到社会各界的关注,非全职日制博士研究生大多是各家附属医院的医疗骨干和中坚力量,他们在读期间有着学生和医生的双重身份。由于在从事医疗工作的同时进行着非脱产学习,他们所面临的各种压力有别于全日制研究生。由于一般高校对于非全日制研究生都没有配备专职的辅导员老师,这个群体的心理健康状况往往容易被大众忽视。国内外研究发现,大学生和医护工作者的心理疾病中抑郁和焦虑的发生率是最高的[3-4]。本研究旨在调查分析我校医学院非全日制博士生的抑郁和焦虑现状及其相关影响因素,为进一步建立相关的支持系统,保障他们求学期间的心理健康提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 调查对象

截至2020 年3 月,我校医学院共招录了2012~2019级共515 名非全日制博士生(含退学、超期清退人数),目前在册430 名,已获批学位69 名。2020 年2 月—2020年3 月期间,我们对这430 名在校博士生进行横断面在线调查,通过微信群发放调查问卷,一共有健康问卷抑郁量表(PHQ-9)、广泛性焦虑量表(GAD-7)心理测评问卷和一般情况调查问卷3 套题目。所有问卷均是在充分告知调查内容的前提下自愿填写。

1.2 调查方法

目前国内外测试焦虑、抑郁的量表比较多,我们选取的PHQ-9 和GAD-7 是在国内外临床上使用比较广泛,操作简便、有效;具有良好信度和效度的测评量表[5-7]。PHQ-9 一共9 个条目,每个条目0~3 分,总分就是9个条目分值相加,一般总分0~4 分为无抑郁,临界分为5 分,10 分,15 分,20 分,临床上常以10 分为中重度抑郁阳性临界值。GAD-7 即广泛性焦虑量表-7 一共7个条目,也是每个条目0~3 分,总分0~4 分为无焦虑,临界分为5 分,10 分,15 分,临床上常以10 分为中重度焦虑阳性临界值。两个量表提问的都是最近2 周内发生的情况,是有效的抑郁和焦虑障碍的筛查和识别工具。一般情况调查问卷则涉及非全日制博士生的个人基本情况,比如年龄性别,毕业学校等;就读博士相关情况如年级,导师指导和所在科研团队情况,以及发表科研论文和获得课题等围绕学生生活学习全方位展开的一些问卷调查。

采用非参数检验和相关分析Eta 指标等对抑郁情况进行单因素分析,一般情况问卷中的下列因素对抑郁情况影响有显著性:您目前是否具有行政职务、您是否熟悉临床医学博士培养方案、您认为该培养方案是否合理、您在熟悉培养方案后是否制定学习计划、是否希望脱产、您认为培养方案中发表学术成果的规定对您的学术成长帮助程度、您的导师在对您的学位论文过程中的指导程度、您在获得硕士学位后至攻读博士前是否以主持或第一责任人申报课题研究、您在获得硕士学位后至攻读博士前是否以第一作者或通讯作者发表学术论文、是否失眠、科研经费压力、导师指导不够压力、本职工作影响压力、学业考试压力、感到压力时求助导师、感到压力时自己解决、运动情况、同事之间是否友好、博士团队氛围、人际沟通是否障碍。我们将这些因素代入回归模型分析,结合实际再加入年龄、性别、职称、入学年份、是否进入导师科研团队等因素,进行多元线性回归分析。

1.3 统计学方法

问卷星发放问卷导出Excel 数据后使用SPSS 20.0 统计软件包对调查数据进行分析处理。采用的统计学方法包括描述性统计分析、Spearman 相关分析、线性回归分析。以P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 心理测评问卷调查结果

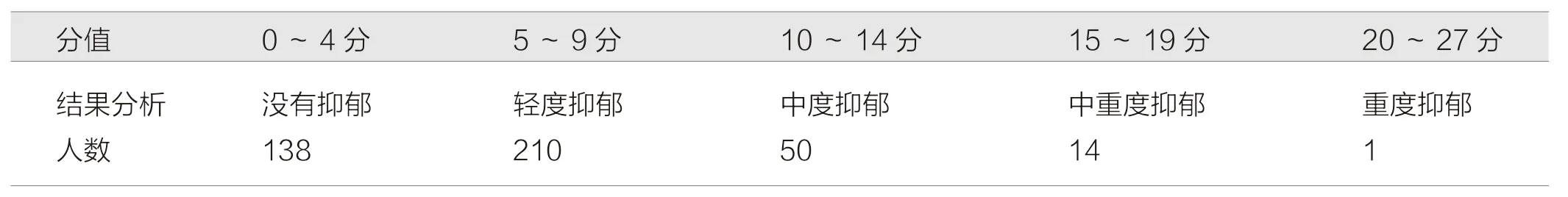

本次调查发放问卷430 份,收到有效问卷413 份,回收率92.6%。两个心理测评问卷调查结果如下表1、表2。我们可以看到,一共有275 名(66.6%)存在不同程度的抑郁情绪,256 名(62.0%)伴有轻度甚至重度焦虑症状;其中有临床意义的中重度抑郁占到了15.7%,中重度焦虑占6.8%。

表1 PHQ-9 调查统计结果(名,n=413)

表2 GAD-7 调查统计结果(名,n=413)

在413 份有效问卷中,Spearman 相关分析得出PHQ-9评分和GAD-7评分的相关系数为0.777(P=0.000),说明焦虑和抑郁呈正相关。

2.2 抑郁相关因素分析

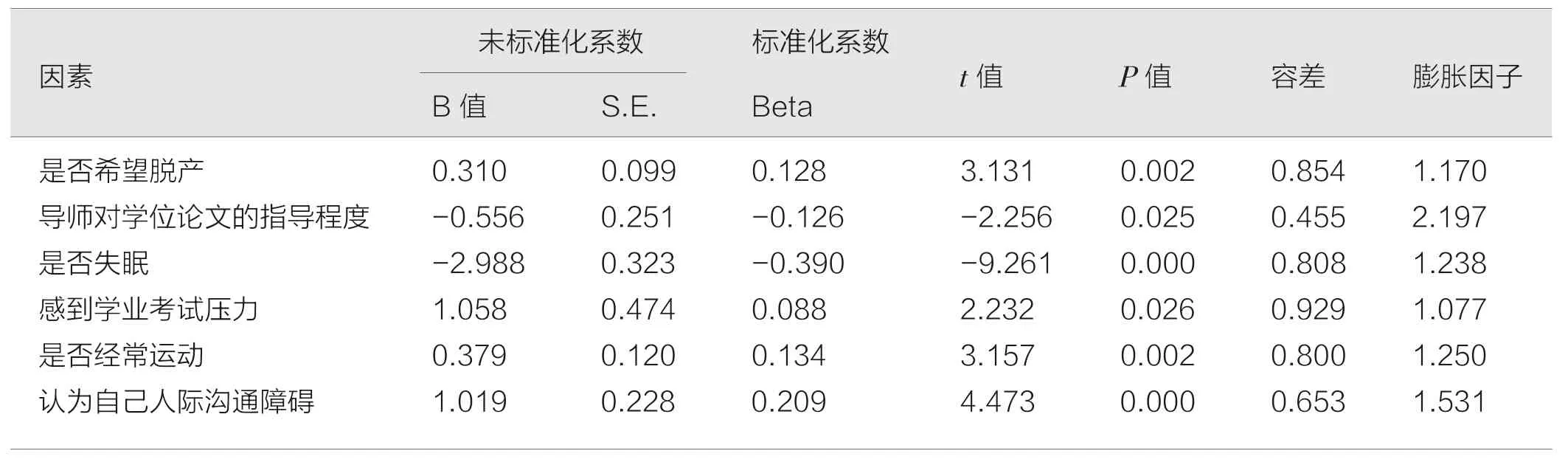

多元线性回归分析结果发现下列因素对抑郁的影响差异有统计学意义(P<0.05),见表3:是否希望脱产,导师对论文的指导程度,失眠,考试压力,经常运动,人际沟通。

表3 抑郁情况影响因素多元线性回归分析(R2=0.453)

2.3 焦虑相关因素分析

多元线性回归分析发现下列因素对焦虑的影响差异有统计学意义(P<0.05):是否希望脱产,导师对论文的指导程度,失眠,有压力时候求助他人。见表4。

表4 焦虑情况影响因素多元线性回归分析(R2=0.456)

3 讨论

目前国内外的相关研究表明,医学研究生的心理健康水平要差于其他健康青年人群;加上研究生的逐年扩招,医学研究生所面临的学业压力也愈发严重;医学研究生的心理健康水平与社会支持,睡眠质量有着密切的正相关,与学业任务、导师科研压力等呈现负相关[8-9]。临床高强度的工作节奏以及医患纠纷等医疗环境,也给我们一线的临床医生带来了巨大的心理压力[10]。现阶段国内外对于医学研究生和临床医生的心理健康都有了一定的重视,也给予了一定的心理关爱和支持[11-12]。非全日制医学研究生在承担一线临床任务的同时,也要同时完成研究生学业所带来的负担;有关这部分人员群体心理状况的相关研究报道目前相对较少。本调查研究发现,非全日制博士生产生焦虑和抑郁两种情绪的共同相关因素有:第一,希望能够脱产学习,说明他们一边工作一边读书感到时间不够用;第二,导师对论文的指导程度。第三是失眠,这可能是由于产生了焦虑和抑郁情绪之后而带来的身体上的负面影响。另外对抑郁情绪有统计学意义影响的还有是否经常运动和良好的人际沟通。这提示我们定期规律而适当的体育运动和良好的人际沟通可以缓解抑郁情绪的产生;而经常向他人求助则可以很好的缓解焦虑情绪。通过对我校医学院非全日制临床医学博士生焦虑抑郁情况的调查分析,笔者对如何改善这个群体的心理状况,保障他们的心理健康做了一些思考,总结如下:

3.1 学校层面打造良好的心理健康平台,完善心理健康服务体系

我们了解到医学院的研究生特别是非全日制的在职博士,因为对精神医学有一定的了解,如果觉得自己最近状态不好,一般也都会找其他途径去排解,大部分学生的主观就诊需求不是很强烈,对自己的心理健康缺乏敏感性。目前各大高校都有大学生心理辅导中心,能够提供比较专业的心理支持,如能进一步加强心理健康必要性的宣传和推广工作,或使之纳入到学生阶段的必须环节,将早期发现很多潜在危险因素。

3.2 加强研究生导师心理健康教育水平

导师是研究生就读期间的学术引路人,在学生眼里即具权威性又令人敬畏,他们言行举止会直接影响到学生的心态和人生观[13]。对导师进行相关心理健康培训,确保他们能够早期对学生的心理问题和潜在危机有正确的认识实属必要。进一步熟知发现学生群体有心理问题之后的规范化处理流程也是院系和每个课题组都应知晓的重要内容[14]。

3.3 提升心理知识普及宣传和发展新媒体平台心理支持

在学生层面进行一定的基础心理知识培训,可以结合微信公众号等新媒体方式进行宣传,提高他们的心理健康意识;比如让他们在学业和工作之外留出一定的个人业余生活时间,培养一些个人兴趣爱好,保持良好的生活方式,定期进行适当规律的体育锻炼,保持对生活的热爱,以便在紧张繁忙之余可以更好的去调试自己的精神状态。释放科研和工作量带来的双重压力。一旦出现心理不适症状也能够及时采取积极的态度去应对和缓解[15]。另外也可以利用互联网平台,提供一些心理健康的干预和支持。比如开发一些应用程序,用于认知行为疗法,团体心理辅导等,舒缓研究生的学业压力[16]。

3.4 各家附属医院积极加强非全日制博士的职业健康促进工作

充分发挥医院内部具备员工关爱服务功能的党群和职能部门,比如工会、团委、宣传部、群工部、社工部、人力资源部等对员工的关爱和心理援助功能[17]。另外,科室内部如果能够制定相应政策,员工之间相互协调,给与充分的时间上的支持也是减轻非全日制博士生们焦虑抑郁情绪的有力保障。

3.5 非全日制医学博士生所在单位科室和就读单位科室加强联动机制

非全日制医学博士生就读期间主要还是在原单位工作,而同时又要完成就读单位导师布置的科研课题,如能在科研时间安排、临床课题病例收集、课题诊疗标准均一性、课题诊疗涉及研究资源共享等方面多加强共建联动机制,不但大大有益于非全日制医学博士生早期顺利完成学业,也会有助于院间科室诊疗水平协同提高和更好更快的发展。

综上所述,非全日制医学博士生具有双重身份,他们所面临的心理压力状况不容忽视。他们在日常的医疗工作中承担着举足轻重的作用,同时也肩负着学业的负担。如能从学校,导师,社会,医院等各个层面都意识到这部分博士生的心理健康影响相关因素,进而重视和落实相关政策和举措,将大大改善他们的焦虑和抑郁状况。