舟山群岛新区大型围填海工程对水下地形地貌影响研究

——以大鱼山围填海工程为例

严镔镔,韩文章,徐霄尉

(舟山市自然资源测绘设计中心,舟山 316000)

0 引言

填海造地用海将海域资源变为土地资源,属于严重改变海域自然属性的方式,因此对海洋环境影响也最大,尤其是大型围填海工程,不仅造成填海区本身海洋生物资源受损和海洋生态环境破坏,还改变了周边潮流流速流向等水动力条件,对周边水下地形地貌也带来一定的变化,甚至对周边海洋功能区造成持续性影响,这些因素很可能导致一些难以挽回的生态后果发生[1-2]。因此,如何加强对大型围填海工程的事中事后监管,开展大型围填海工程水下地形地貌动态监测,不仅是海洋管理部门对大型围填海项目加强管理的要求,也是海洋环境保护和生态用海的要求[3]。虽然当前部分单位结合有关项目也开展了相关研究,但由于缺乏系统的理论知识和技术研究,在开展围填海工程水下地形地貌变化监测中,本文拟提出一种针对填海工程水下地形地貌变化监测的具体技术方案。

1 研究区概况

1.1 鱼山岛用海情况、围填海开发概况

鱼山岛填海造地工程中,规划区用地是依托大、小鱼山岛进行填海造地所得,填海规模较大,影响范围和程度也相对较大。且鱼山填海工程填海区水较深,可以直观了解深水区填海对周围水下地形造成的实际冲淤变化,并据此可以分析冲淤变化是否会对海堤工程的安全产生的影响。

在当前,填海方式单一,基本都是采用简单的海岸向海延伸、海湾截弯取直或利用多个岛屿为依托进行围填。这样的填海虽然经济效益较高,但忽视了资源的利用效率和生态环境价值,造成自然岸线缩减、海湾消失、岛屿数量下降、自然景观破坏,还会造成近岸海域生态环境破坏,海水动力条件失衡,海底地形地貌改变以及海域功能受损等情况发生。

根据本次围填海工程水下地形变化动态监测研究的需求,结合当前舟山群岛新区围填海项目实施情况,如图1 所示。本次研究报告选定的研究对象为鱼山填海工程[4],主要分析围填海工程前后对水下地形以及相关要素的影响。

图1 鱼山填海工程规划图(一期、二期工程和远期规划)

1.2 海域动态监管现状

围填海项目动态监视监测虽然对加强围填海项目用海监管发挥了重要作用,但随着国家全面深化改革要求进一步加强事中事后监管要求的提高[5],特别是国家对围填海海域使用和环境保护管理要求的提高,当前动态监视监测制度在实施过程中暴露出一些问题。

监测的主要对象以围填海工程本身为主,监测的基本内容主要是围填海用海位置与审批对比,工程实施后对水下地形地貌环境和周围海洋功能区的影响,实际情况是仅凭现场踏勘和陆域测量是无法做出判断的。

其次,由于冲淤变化发生在水下,通过卫星遥感影像和现场陆域测量等手段可能无法直观地发现,必须通过水下测量手段长期对工程区海底地形地貌进行测量,形成水下地形图,并经对比分析后,才能直观地了解工程实施后对水下地形、冲淤平衡引起的变化[6-7]。

由于缺少对大型围填海项目周边水下地形的动态监测,用海单位没有及时发现填海工程实施后海堤前沿及周边海域的实际冲淤变化,错失了补救时机,致使新建海堤发生开裂甚至坍塌。例如蚂蚁岛西北侧围填海工程,就曾发生过坍塌事故,经查海堤堤脚被大幅冲刷是导致海堤坍塌的主要原因之一。围填海工程也会造成周围海域发生淤积,例如钓梁大型围填工程导致螺门港发生严重淤积,港内大型船舶无法进出,需要对港区海域定期疏浚。

因此,开展大型围填海工程水下地形地貌动态监测,及时掌握水下地形变化情况,不仅对保障工程安全起到重要作用,也是海洋管理部门加强围填海管理、保护海洋资源环境的有效手段[8]。

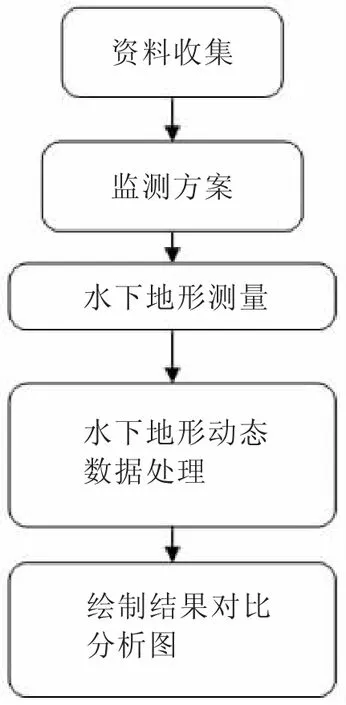

2 研究方法与内容

本次大型围填海工程对水下地形地貌影响的动态监测研究主要是通过选择具有典型代表的鱼山岛大型围填海工程,收集填海区相关数据资料;根据填海工程的海域使用论证报告和冲淤数模分析结论,制定动态监测方案,开展实时动态监测。根据监测的结果,给出水下地形变化的分析结论;最终依据研究对象的水下地形变化监测与分析结论,探讨围填海工程水下地形变化动态监测的可行性和必要性,提出监测的技术规程和技术要求[9]。

2.1 研究方法

根据课题研究要求和实际工作开展情况,本次课题研究共分为四个阶段,技术路线如下图2 所示。

图2 技术路线流程图

水下地形测量实施技术主要分为三部分:

导航和测点定位:采用差分全球定位系统(DGPS)技术。潮位控制:采用验潮站方法,用测深水尺进行人工观测。水深测量:选用单波束双频测深仪,其测深精度为H×1‰±1 cm(H 为实时水深值)。

将测深仪及DGPS 信标机固定于测量船上,安装示意图见图3,引导测船进入需要测量的位置后,按事先布设的测线,进行测点定位和测深,并根据偏航显示数据,随时修正测船的航向,使测船始终保持在断面线上航行,按同样的方法施测全部测线。

图3 设备安装示意图

海岸线测量包括海岛海岸线、海堤和码头等沿海构筑物的测量,基岩海岸处以多年平均大潮高潮线形成的痕迹线为海岸线,砂砾和淤泥质海岸以大潮高潮线为海岸线,有人工海堤处以海堤挡浪墙平台向海侧的外缘线为海岸线。用RTK 测量仪器各特征点进行实际定点测量。实测数据实时存入并现场绘制地形。部分达不到采集要求的点位,用全站仪补充测量。

2.2 研究内容

本文主要针对大型围填海工程对水下地形以及冲淤对周围海洋开发区和功能区以及生态红线的影响进行讨论,并在2016 年和2017 年先后对鱼山岛围填海工程进行了实测。外业测量先后分为两段,第一部分测量区域为大小鱼山西北侧海域,第二部分测量区域为三块,分别是大小鱼山南堤外侧,大鱼山东堤外侧、小鱼山西堤外侧,如图4 所示。

图4 测区范围示意图

鱼山岛水下地形概况:鱼山海域海岸线以基岩海岸为主,海蚀地貌发育。测区水下地形起伏明显,主岛大鱼山南北有潮流冲刷的深潭,深潭处水深最大超过40 m。大小鱼山之间以及东南、西北两侧水深较小,主要为水深小于5 m 的水下浅滩,5 m 等深线最远处距海岛岸线约4 km。

本文通过实测数据与数字建模相结合,将2016 年实测与2017 年实测数据进行时间上的对比,突出围填海工程前后,鱼山岛水下地形与冲淤量的变化;并通过数值模拟,与实测数据进行对比,得到相关性误差,最终得到一套精准度较高的水下地形监测方法。

3 结果与分析

3.1 2017 年水下地形实测结果

3.1.1 测区选择。2017 年现场调查发现,由于围堤建设速度加快,2016 年测量区域大部分被包围进海堤内侧。海堤内侧部分海域已经抛石,水下地形变化受人为因素干扰较大,再对围区内进行水下地形测量意义不大,结合今后规划,经过比选,遵循等效原则,重新选择了南区、西区和东区研究海域。

3.1.2 测区水下地形描述。实地测量并总结测区水下地形情况如下表1 所示。

表1 鱼山岛2017 实测结果

3.2 2015 至2017 年水下地形变化分析

3.2.1 南区水下地形冲淤对比分析。南区位于连接大鱼山和小鱼山的南堤的南侧海域,南堤于2015 年开始抛石施工,2016 年9 月海堤合拢,2017 年7 月进行南堤南侧海域的水下地形实测,海堤合拢前进后共历时10 月。

此时间段南堤冲淤主要趋势为:在离岸100~700 m、水底高程为-10~-20 m 之间,该范围淤积和冲刷并存,基本上以离岸500 m 为分界线,500 m 以内以淤积为主,500 m 以外以冲刷为主。且越靠近小鱼山淤积和冲刷越明显,小鱼山东南1 km 处淤积或冲刷现象不明显。可见海堤完工后地形变化明显的区域主要位于小鱼山岛附近范围,测区其他区域地形相对稳定。

离南堤500 m~1500 m 范围,水底高程在-20~35 m之间,整体表现以冲刷为主,各等深线往内侧移进40~70 m 之间。

3.2.2 西区水下地形冲淤对比分析。西区位于小鱼山岛北侧,鱼山西大堤西侧海域,该处海域岛礁集中,岛礁重多,潮流变化较为复杂,围堤合拢后,该处潮流流速流向等变化较大,分两个区块分析,一是北小礁北侧海域,另一块为南小礁南侧海域。

研究对比区域一(北小礁北侧海域):

2015 年至2016 年整体上呈现淤积趋势。从垂向比较来看,整体上淤积幅度为0.5 m 左右。从平面对比来看,-5 m、-6 m 和-7 m 等深线整体向深水区移动了50 m 左右,移动幅度相对比较均匀。

研究区域二(南小礁南侧海域):

2015 年至2017 年整体上呈现冲刷趋势。从垂向比较来看,冲刷幅度在0.5~1.5 m 之间,整体上淤积幅度为1 m 左右。从平面对比来看,-5 m 等深线向浅水区移动了120 ~350 m 之间,-6 m 等深线向浅水区移动了100~190 m 之间。

3.2.3 东区水下地形冲淤对比分析。东区位于大鱼山岛东侧约2.5 km 处,该处海洋开发活动比较集中,东区西侧约9 km2为大规模围区,同时东区也是跨海桥梁、海底管线等集中登陆区,属于对冲淤变化比较敏感的海区。

截止2017 年7 月,该区域东堤尚在抛石阶段,内侧大鱼山至东堤的隔堤部分岸段已经抛石完工并露出海面。研究海域位于东堤前沿至外侧,鱼山大桥与大鱼山岛东部围区的登陆处,东西600 m 宽度,南北1 700 m 范围内,该处地形相对平坦,水底高程在-6~-8 m 之间。

2015-2017 年,该范围总体呈现冲刷趋势,虽然冲刷幅度较小,但冲刷的趋势比较明显,总体冲刷幅度约为0.5 m 以内。

从平面对比看,-7 m 向浅水区移动200 m 以内,-8 m 向浅水区移动400 m。

3.3 冲淤对周围海洋开发活动的影响分析

周围海洋开发活动主要分为港口岸线、无居民岛、桥梁和海底管线等,鱼山填海工程对港口岸线(南区)、无居民岛(西区)、桥梁和海底管线(东区)的影响分析结论,以及是否继续进行监测的建议统计见表2。

表2 填海对水下地形影响分析结论

由于各个围堤合拢时间不同,参照舟山地区海域围填海经验,围填海周边海底地形一般3~5 年后才可达到冲淤平衡,因此围区周边的冲淤变化尚在进行,周边地形尚未达到稳定状态。为全面了解围堤合拢后海底地形的变化状态,也为印证冲淤变化提供理论研究依据,引用围填海工程数学和物理模型专题研究报告的相关结论[10]。

3.3.1 潮流模拟结果。(1)建设前涨潮潮流。大鱼山东南侧由于东南侧岸线基本垂直于涨潮流向,整体处于涨潮流的迎流面,涨潮流在东南侧分为两股,分别沿大鱼山东南侧岸线向南北方向流去,大鱼山东南侧海域涨潮流流速相对较弱。而大鱼山南北两端的矶头岸线对涨潮流起到了挑流的作用,而且两侧都为深槽,涨潮流速相对较强,但整体还较为平整。大鱼山西北侧处于涨潮流的背流面,因此,西北侧涨潮动力较弱,而且受小鱼山等小岛屿的影响,水道纵横交错,涨潮流流向不一致,涨潮流态较为复杂。(2)建设前落潮潮流。大鱼山西北侧处于落潮流的迎流面,潮流在西北侧分为两股,分别沿大鱼山西北侧岸线向南北方向流去,涨潮动力较弱,而且受到小鱼山等岛屿的影响,水道内落潮流不规则,落潮流态较为复杂。而大鱼山南北两端的矶头岸线对落潮流起到了挑流的作用,而且两侧都为深槽,因此落潮流速相对较强,但整体较为平整。大鱼山东南侧处于落潮流的背流面,受到大鱼山的遮蔽作用,形成落潮流的流影区,因此落潮动力较小。其矢量图如图5 所示。

图5 工程建设前后流矢叠加图(落急,红色为工程后,黑色为工程前)

3.3.2 数学模型试验结果。(1)完工前后潮流变化。从流向的变化看:工程实施后,涨潮时段东侧围堤整体处于涨潮流的迎流面,涨潮流顶冲围堤后分为南、北两股,各自沿着围堤前后分为南、北两股,沿着围堤前继续行进,流向行进,流向基本平行于堤线走向,较为平顺;涨潮流绕过大鱼山南北两端的矶头后流态较为平顺,南防波堤的建设阻挡了原本由大小渔山之间的潮流通道的涨潮水流,涨落急流矢有一定的偏转,尤其是在小鱼山岛西北侧至西堤和北堤转角处,由于南堤和西堤的建设,局部会产生旋涡。另外受到小鱼山等小岛屿的影响,水道纵横交错,涨潮流流向不一致,因此涨潮流态较为复杂,流速流向均发生较大变化。落潮时,落潮流基本上与涨潮路相同,方向反流基本上与涨潮路相同,方向相反。从流速变化看,大鱼山东侧围堤前沿及外围一片流速明显减小,该堤的两个堤角处流速增大,而堤与大鱼山交接处的流速则减小。西堤前沿流速普遍减小,两个堤角附近则流速有所增大,南堤前沿流速减小。工程建设前后涨落潮平均流速变化值见图6。(2)完工后最终冲淤趋势预测。根据数值模拟结论,鱼山大型围填海工程结束并达到冲淤平衡后,西堤线外围主要表现为冲刷为主,局部淤积。西堤北堤角转角处海域表现为淤积。南防波堤南侧及北堤北侧的拟建码头外围呈冲刷趋势。各个区域工程实施冲淤平衡后海域地形变化见图7。

图6 工程建设前后平均流速变化值

图7 工程实施冲淤平衡后海域地形变化图

东堤:处于涨潮流的迎流面、落潮流的流影区,故东堤的堤前淤积较为显著,靠近大鱼山的堤段前沿海床则表现为淤积,最大淤积2 m 以上。而堤角处由于挑流作用,流速增加,流速加大造成堤角冲刷,两个堤角一带海床明显冲刷,西南堤脚冲刷幅度最大,可能达到4 m。

南堤:连接大鱼山与小鱼山之间的潮流通道被封,海堤前沿近处沿潮流较小,呈现淤积趋势,最大淤积幅度在2 m 以上;而海堤前沿远处由于大鱼山与小鱼山之间的潮流改为流经此处,由于流速变急,所以海堤前沿800 m 以外大范围海域呈现冲刷状态,平均冲刷幅度在0.5~1 m 之间,冲刷区域主要位于小鱼山岛南侧区域,南北宽度约为2.5 km。

西堤:西堤前沿以峙岗山为南北分界线,呈现“南冲刷、北淤积”的趋势,峙岗山以南区域以冲刷为主,峙岗山以北区域以淤积为主。北侧区域淤积1 m 左右,靠近海堤处淤积幅度较大,往外幅度逐渐较小,冲淤范围沿堤宽度为1 km;南侧冲淤幅度平均为1 m 左右,局部冲淤幅度可达到2 m,冲淤范围沿堤宽度为2 km。

3.3.3 对比分析。舟山海区围填海冲淤平衡一般需要5 年左右,经过长时间观测,将实测结果与数值模拟进行对比分析,结论如表3 所示。

表3 实测与数值模拟对比结果分析对比表

实测与数值模拟对比结果表明,除因东堤尚未完工导致实际冲淤变化与预测的结果相反外,其他西堤和南堤实测地形变化与预测结果在冲淤趋势上基本一致,差异主要体现在冲淤定量上,究其原因,除数值模拟本身的局限性和冲淤平衡期限尚未达到等影响因素以外,还有其他实际因素,例如数值模拟预测的前提是鱼山一期所有围填同时合拢,而受施工条件限制,实际上海堤合拢时间前后可能差一年以上。

4 结论

舟山大型围填海工程的实施改变了周围水动力条件,进而引起周围水下地形发生变化[10]。数值模拟只是一种理论研究,具有一定的局限性,与实际存在一定差异。本课题选取了鱼山填海项目作为典型实例进行研究,通过对水下地形及岸线外业实测得出动态冲淤变化数据,并将实测冲淤数据与数值模拟结论进行了对比分析。

通过对比发现,已经完工的南堤和西堤附近海域实际冲淤趋势与数模预测基本一致,但在冲淤幅度的预测上仍存在一定差异,东堤由于尚未完工,趋势预测相反。由此可见,在泥沙含量高、岛礁众多、施工顺序改变的海区,冲淤趋势或数值与数模相比存在一定差异。因此,大型围填海工程冲淤数值模拟仅供作为参考。

针对当前大型围填海工程尚无水下地形动态监测标准供参考的情况下[11-12],本文在总结此次水下地形动态监测经验和吸取教训的基础上,提出了一套实用性和操作性强的大型围填海水下地形动态监测技术规程,供技术单位在实施水下地形监测时提供借鉴,为今后水下地形动态监测技术规范的出台提供参考。

——全球首台3000吨超级浆态床锻焊加氢反应器成功登陆鱼山岛