北京运河流域多民族的民间花会

王晴

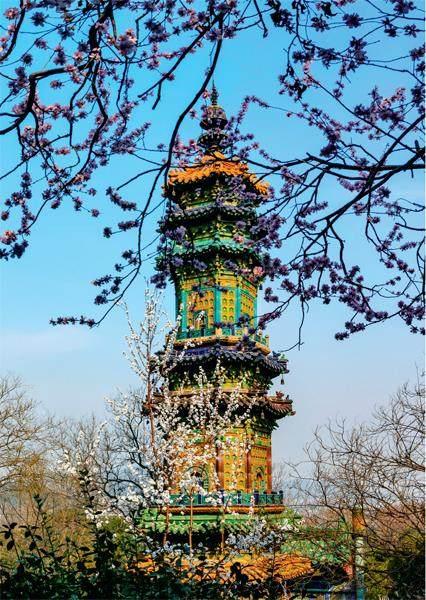

颐和园琉璃塔 摄影 朱天纯

大运河在北京城市发展进程中的政治、经济、文化意义,决定了大运河文化带作为古都文脉的历史地位。大运河流淌着北京人的血脉,沉淀着北京历史的涓埃。2022年,《北京纪事》将架起一叶“专栏”小舟,邀您于大运河的历史、地理、文化、故事与传说之间徜徉浮泛。

北京自古以来就是多民族居住的地区,多民族文化会聚、交融的大都会。

上古时期,北京是以“涿鹿”为中心的黄帝部落都邑,后尧建幽都,舜称幽州,夏商称冀州。西周和春秋战国时期,华夏、山戎、东胡、秽貉、匈奴等部落先后流徙或聚居于燕国。武王灭商后,积淀为东、西夷交融而成的燕、蓟文化。自商周至隋唐,北京从方国都邑,诸侯领地中心,成为封建统一国家的政治、军事重镇,交通、贸易枢纽和多民族融合的大城市。辽代北京升为陪都南京,后经历了金中都、元大都,直至清廷满洲贵族入主中原,这些少数民族主导的民族政权都将自己的民族文化和风俗带入北京,与已有的燕、蓟文化相交融。由于这些历史的和地理的条件,最后才形成了我们今天看到的北京民族文化特色,一种多元的民族共同的文化体系。

北京多民族文化的形成首先得益于北京“山水城市”的自然生态特点。

近看,凤凰岭、妙峰山、丫髻山与永定河、潮白河、运河交相辉映;香山、万寿山、玉泉山以及三座山上屹立的静宜园、清漪园(颐和园)、静明园,附近的畅春园和圆明园,形成以清代皇家园林为代表的“三山五园”文化遗产,成为今天西山永定河文化带和大运河文化带交汇的资源富集之地。

远看,北京西拥太行,背靠燕山,东临渤海,内连中原,因而气候宜人,四季分明,土地肥沃。以居庸关、长城、山海关等人工天险为京城拱卫,外控朔漠,以中原“农耕之气”中和北方“游牧之风”,边关的军事与贸易活动更促进了契丹、女真与蒙古、满族文化的互融共生。因此,北京名胜古迹众多,孕育出的民间文艺表现形式也极为丰富,《宛署杂记》这样描述北京的人文性格:“自古言勇敢者,皆出幽并,然涿郡自前代以来,多文雅之士。水甘土厚,人多技艺。”

单就花会“技艺”来说,通州区、朝阳区的北运河、通惠河一带流行有高跷、跑跷、龙灯、小车、旱船、竹马、狮子舞、十不闲、五虎棍、少林、中幡、杠箱、太平鼓、武术双石、花钹大鼓、大头和尚逗柳翠等,种类颇丰。且具有汉族、蒙古族、满族、回族、朝鲜族,以及先后涌进的安南、俄罗斯等中外各族的文化质素,以及吴越文化、岭南文化、齐鲁文化、中原文化、江淮文化、黄河文化、燕赵文化等多地域文明交流的特征,这可以从民间流传的花会溯源传说中窥见一二。

北运河流域通州区张家湾镇有一个皇木厂村,明永乐四年(1406年)为营建北京城而建,经运河从南方运来的各种建筑材料都要在此暂存,再经陆运至北京城。通州流传一句俗语“先有皇木厂,后有北京城”,夸赞的就是皇木厂在历史上的漕运功绩。皇木厂村有一档竹马会,表演时用竹子或藤子做骨架,蒙上彩布装饰成八匹马、两头骆驼,马的颜色为红、黄、白、黑、粉等,骆驼为黄色,扮演者将马、骆驼的模型挎在腰上,边扭边唱。晚上表演时,在铿锵的锣鼓声和噼啪的烟花爆竹中,马、骆驼的头尾还燃起蜡烛,远远看去,似寒星明灭、万点流萤。运河沿线的许多省市都有竹马会,然而皇木厂竹马的表演角色有“骆驼”,成为不同于其他省市竹马会的一大特点。

关于皇木厂竹马“骆驼”一角的来历,民间有不同的说法。一说与皇木厂村设有供骆驼队落脚的骆驼店有关。明清时期,运河进来的南方山泽百货少量在京通销售,大量货物由骆驼队远销热河、承德、张家口、绥远、包头等地,骆驼常驻于此,民间竞相制作骆驼玩具,也作演戏酬神之用。二说与清军入关的历史事件相关:

相传明朝后期,李自成将要攻进北京的那几天,消息由宫外传到宫里。崇祯六神无主,大臣面如土色,目瞪口呆,朝廷上鸦雀无声,闻太监到外面求签问卦,测字,乞求平安凶吉。闻太监问张铁口是谁逼迫大明江山,除了李自成还有谁?测字摊儿的张铁口说:“这个人当皇上可不简单,嘴上坐锅,胳膊上跑马。”说的是东北人嘴上的烟袋锅,胳膊上的马蹄袖,暗指吴三桂引清兵入关。说八旗人进北京,衣食住行用具都是骆驼驮的,皇上骑的是一头黑驴,所以皇木厂竹马会角色有八匹马、两骆驼、一黑驴。(讲述人:李树德,皇木厂村民)

上述传说讲满洲贵族以骆驼搬运生活用品的出行仗势是竹马会“骆驼”角色出现的缘由。另一位讲述人则提供了“皇木厂竹马受慈禧太后垂爱,受皇封”的说法,皇木厂竹马表演可能是皇城里满族的生活方式和游艺方式之演化。而2006年北京市非物质文化遗产项目普查时,当地又出现“骆驼穿上黄色蒙古装”的角色信息,增加了蒙古族文化沿运河流入皇木厂的这一文化层累。此外,在大运河北端码头附近的通州南街(回民街)一带,回族民众也喜爱扮竹马。如民间谚语所述“元代回回遍天下”,自元代起,回民就随运河贸易的发展北上至通州地区,《元史》记载延芳淀(今通州南部,辽金元皇帝、贵族多在此游猎赏玩)打鹰房有当地回回专门负责饲养海东青(一种善捕水禽、小兽的雕,多由回鹘人自辽东捉来供奉)。当时一些“蒙古流民”不堪军役,也逃荒至通州,安西王阿难答部下的10余万蒙古军大多归信伊斯兰教,也纷纷混迹在这“蒙古流民”的队伍中。可以发现通州区有多处清真寺始建于元代,捐资修庙者多是回民,也有蒙古族捐修清真寺的情况,如南街回民胡同清真寺的《重修朝真寺记》所记教民中就有安西王的谐音姓氏“完氏”三人。另外,熊家胡同因元末《析津志》作者熊梦祥的后裔到此居住而命名,民间另有称“唆啰儿”或“跑马场”,“唆啰儿”在蒙语里是牧群的意思,胡同北邊过去是一处牧场。传说此地流行跑竹马的儿童游戏,孩童手持鞭子或木棍,走街串巷,跑马巡逻,是入驻通州的草原牧民之遗俗。通州地区蒙、汉、回、满民族杂居较早,风俗习惯多有归化,许多回民既参与伊斯兰教的礼拜与圣会,也参与以汉人为主体的地方朝顶进香的祭祀活动,在竹马会溯源的追问上也呈现出多民族文化交融的印迹。

经北运河民俗志编纂课题组的调查,长城一带延庆永宁竹马表演时也有“骆驼”一角,且同为两匹,骑骆驼之人扮演的是匈奴迎亲使者,表演剧目《昭君出塞》,以反映汉元帝时期汉匈人民向往和平的愿望。该传说的发现将竹马会表现出的多民族文化特质推进到更早的历史时期,由于传说是介于文学与历史之间的一种叙事类型,其不仅具有文学色彩,在一定程度上也具有历史真实性。《后汉书·郭伋传》记载了并州太守郭伋在美稷县(今内蒙古准格尔旗西北榆树壕古城)守信于小儿,受孩童“竹马迎宾”之礼的故事。并州是汉帝国安置匈奴之地,学界认为,竹马戏不可能是中原农耕文化的产物,应当起源于北方游牧文化。因此,竹马表演是多民族文化的浑融体,尤其在运河流域以及长城一带多民族频繁交往的地区,传说中的这一特质表现得尤为明显。

再回到北运河流域,皇木厂竹马会是漕运古镇张家湾一带“北八会”的会头,每年定期赴里二泗佑民观朝顶进香。同参与进香活动的,还有高力庄高跷会、里二泗小车会、大河各庄竹马会、枣林庄回族小车会等“南八会”或“万善老会”,这些花会的溯源传说也具有鲜明的民族性。如里二泗小车会表演《昭君出塞》,演绎汉与匈奴向往和平、共建民族团结的历史叙事;高力庄高跷会传说源于清代在旗的高丽人到高力庄“跑马占圈”,民国以后,高力庄十八家组成高跷会,每年至里二泗庙进香;大河各庄竹马会是为纪念清官郭伋而创,歌颂太平盛世,描述战争内容等。这些花会的溯源传说呈现出满、蒙、回、汉等多民族交往的史实,通过一代代表演者的口头讲述和身体叙事,使传统指涉的“文化记忆”得到强化,成为巩固多民族情感联结的一条关键纽带。民间传说在永恒的传承与扩布中,其内在的情感得以传递,北京运河花会蕴含的向往民族团结、和平友好的民族精神得以延续,世代流传,为老百姓津津乐道。

枣林庄民族小车会

大河各庄竹马“满清官员”扮装

上面例举的竹马会传说呈现出北京文化因运河而形成的多民族特点,另一方面花会的参与者及会费的捐资者也是由各民族、各个阶层的民众构成的。清代,旗人社会占主导地位,运河一带的花会参与者多有满族旗丁。兵部尚书洪承畴在京佐理机务期间,规定“凡属旗丁,给予世禄口粮,止得为官为兵,不得为工商,盖欲政治武方之大权,悉归于满族也”。最悠闲的要数城内旗丁,他们拥有令现代人羡慕不已的闲暇时光,饱食终日,常聚集在一起比拼花会技艺,消磨时光。如《旧京风俗志》记载:

所谓会者,京俗又名高乡会,即南方社火之意也。太平无事,生计充裕,一班社会青年,八旗子弟,职务上之相当工作已了,饱食终日,无所用心,于是互相集聚,而为排会之游戏,如中幡会、狮子会、五虎棍……某档居某档之后,秩序均须大费斟酌,尤以同样之会最费踌躇,倘或安排不当,即发生冲突,好勇斗狠,牺牲生命,往往有之。会期多在暑天,天晴则更暑气蒸熏,汗流浃背,会中人常常晕倒。

相比之下,东城外的一些满族旗丁要世代为漕运服务,更为辛苦,看似朝廷规定“禁止转行”,让旗丁群体拥有了代际传承的“铁饭碗”,独揽漕运大权,实现阶层固化,实际上他们对朝廷给予的待遇并不满意。清圣祖后来将每艘漕船配备10名旗丁的指标缩减为1名旗丁,另外雇用9名熟悉撑船技术的民人充役,尽量使旗丁独享优质的俸禄,同时给予平民机会,让民间的舵工水手涌入国家漕运要务。旗丁与民人,这些满汉运丁们在繁忙的运输任务之余,颇感无聊,于是自发撑起帆杆,练起了中幡,娱人娱己。如《北上》所言:

中幡本就是从船上的桅帆演变而来。行走在运河上难免寂寞,船工们就自娱自乐耍帆杆,耍出了花样和手法,再经过改良和创新,就成了一门独立的中幡表演艺术。舅甥俩在河边生,在水上长,玩帆杆跟使筷子差不多,从帆杆到中幡,上手自然就快,玩了一年,中幡就像长在了身上。

行香走会的顺利进行,还必需充裕的生产资料作为物质基础,包括庙产、土地、表演用具、举行活动的会费等。清初旗人到通州“跑马圈地”,迁入通州的“八大姓氏”有金、居、鲍、宛、杜、闵、康、蓝姓氏族,这些大户的后裔们将部分土地捐赠给清真寺,成为清真寺的“田地寺产”。通州城流传的谚语“揪龙尾巴来的”,便是隐喻清朝入关到通州落户的回民。回民按户到清真寺聚岁,收集“乜贴”,留出一部分作为花会的活动资金;会外的善男信女、大小官员、商贾、文人等也自愿捐资。邻近通惠河的东岳庙于光绪二十年(1894年)收到会外人士——长春宫总管刘得印自愿施助的纹银和香灯窗户纸会,翌年总管还将其张家湾地产(在通州运河沿岸)31顷处置租出,将租金献给妙峰山香道上的茶棚和东岳庙的香会,供礼佛之用。[ 刘小萌:《清代北京旗人社会》(修订本),中国社会科学出版社2016年版,第332页。]顺治皇帝爱新觉罗·福临、康熙皇帝爱新觉罗·玄烨、乾隆皇帝爱新觉罗·弘历等均曾驻跸、赐银于里二泗佑民观,已然表现出满清王朝统治者在特定时期对民间信仰及祭祀活动的支持。旗、民之间的土地交易行为也推进了运河神明信仰的变迁与满、汉、回多民族文化的交融。可见人们在朝顶进香这件事上运用的总是情感和想象,而不是理性,修庙行善者从皇帝、官员到商贾百姓,普遍采取价值理性大于工具理性的行為取向,酿成花会作为民间俗信活动的丰富内涵。

北京运河一带的民间花会是由多民族民众共同参与的,这种多民族特点并非源于过去、留于过去。在今天,民间花会仍是不同民族共享的艺术表现形式。每年赴通州里二泗佑民观进香的花会群体中,有里二泗的汉族、枣林庄的回族、永顺的回族、张家湾的回族、漷县的满族等。运河花会的“语汇”也颇具民族特点,里二泗小车会表演道具“小车”侧边印有藏族“吉祥八宝”纹饰,取其吉祥如意之寓意。这种符号多出现在佛教寺院、法物、法器、佛塔和藏蒙民居、服装及绘画作品中,多以此八种图案为纹饰,以象征吉祥、幸福和圆满。这种“公共性”文化符号的运用,不仅彰显了民族文化的交流与交融,亦凸显了小车会表演中对幸福安康的期盼,营造了热烈喜庆的文化氛围。膏药头戴官帽、手拿幌子,一身清兵打扮;小车会演绎象征汉匈友好的剧目《昭君出塞》;大河各庄一对竹马演员手持马鞭,胯下坐骑为战马,会中俗称“二鞑子”。这些花会均在不同的历史时期吸收了汉族、满族、蒙古族、回族的风俗习惯,这种艺术性的文化“层累”如同考古学的地质层,在每个时期染上不同的民族特点,层层累积,并美美与共。同时,各族人民借由花会这种艺术表达来延续、传递自己民族的文化,借由语言、身体、仪式和图像构拟出象征符号,显露民族性格,传承民族精神。

民间文艺依托“开放性”与“共享性”的运河文化网络,传递了不同民族、不同地域“共有”“共识”“共享”的文化传统与价值理念,延续着人们的生存经验和生存智慧,这对中华多元文化交流、交融及中华民族共同体意识凝铸也具有重要意义。