清代的“馆阁”与“帖学”

葛承雍

晚明遗民的异端“余风”,如果说在清朝刚入关需要搜罗人才、利诱文人时还显得宽宏大量,那么,随着清朝统治的逐渐巩固,朝廷对文人知识分子的高压政策就应时而出了。这种在精神领域的专制手段实际上是继承和发展了明代的君主专制,造成文字狱大兴,对一切异端思想进行镇压。

在我国封建社会中,清朝的文字狱可算是达于极点,文网之密、处刑之重、规模之广,皆是历代所未有。仅康熙、雍正、乾隆三朝见于记载的文字狱就有一百零八起,较大的有庄廷鑨《明史》案、戴名世《南山集》狱、汪景祺《西征随笔》案、谢济世《大学》案、陆生楠《通鉴论》狱、曾静《吕留良诗文》案,以及无数的日记、科举试题和文字挑剔案。如果说康熙时的文字狱是出于皇权至上、朝廷至上的目的而进行的政治镇压、思想钳制,那么雍正时则因派系瓜葛,借机在文字中挑刺而带有明显的借题发挥的特点,到了乾隆时,文字狱更为频繁,共计七十多次,大都牵强附会,其荒谬程度简直难以想象。文字狱的处理异常残酷,令人毛骨悚然,抄家逮捕、终身监禁、流放为奴,而大多数是杀头凌迟,即使死去的人,也要开棺戮尸,甚至株连九族,无辜被害者不胜枚举。因为文字大多出自知识分子之手,故可以说文字狱是封建独裁政权专门对付文人的“特刑庭”,文人士子往往因为只字片言,便落到极其不幸的地步。在这种罗织细故、株连满庭、比附不休的情况下,知识分子人人自危,手足无措,虽然达到了封建专制的目的,但却造成了政治局面和学术思想的沉寂,文化艺术遭受空前的摧残,“通人学士,含毫结舌,无所摅其志意”,书法变成了挖空修饰、墨涂字面、变雅为俗的畸形字样,这就是比明代台阁体更为严重地阻碍了书法艺术发展的“馆阁体”。

清代的“馆阁体”与明代的“台阁体”虽说都是工整匀称的楷书,但二者之间也有差别。明代的“台阁体”只是比较平正圆润,而清代的“馆阁体”却被写得更加圆匀规矩。与其说“馆阁体”书法的出现是由于科举取士考卷的字要求写得乌墨、光洁、方正、大小一律,倒不如说这是由于当时馆阁及翰林院中的士大夫们在文字狱下胆战心惊、拘谨刻板的表现。像乾隆时期书写这种书体的张照、汪由敦、董诰、钱沣等人,都是在严峻现实面前守成的典型人物。这并非由于他们水平低下,而是这些满腹经纶、知书达理的人在封建文化专制的历史环境里,形成了一股极端敏感的心理和“避席畏闻文字狱,著书都为稻粱谋”的思潮。

例如,张照是康熙四十八年(1709)进士,曾入直南书房,雍正九年(1731)为内阁学士,但在互相攻讦、告密诬陷的官场中,几乎被杀。乾隆元年(1736)恢复了他的官职,还授任刑部尚书,可张照已成惊弓之鸟,生怕触忌而身首异处,因而他的书法既吸收了米芾的肥姿,又采纳了赵孟頫的媚丽和董其昌的秀雅,具有圆润婉媚的特征,得到了乾隆皇帝的喜爱。张照还善于模仿皇帝的御书,常常为乾隆帝代笔捉刀,完全成了一个敬畏皇权、畏首畏尾的人。

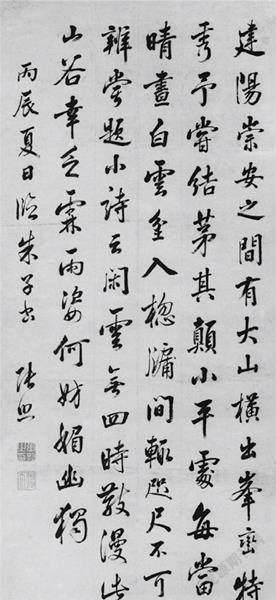

董诰书法作品

又如,汪由敦是雍正时进士,乾隆年间官至吏部尚书、军机大臣,也是因为官场上的尔虞我诈、钩心斗角,被列为“不安分之人”,革去内阁学士之职。后来复职,却从此老成端恪,敏俱安详,勤慎终生,不仅文辞雅正,而且书法圆润,没有一点个性。

再如官至礼部尚书,迁升内阁学士的董诰,以其工整匀称柔和妩媚的楷书为皇后写金字经而得到皇帝的赏识,在他的书法里找不到任何阳刚之气,无论是笔画、结体、布局,处处流露出温雅、平和、娟秀的风格,仿佛是出自女子手笔。

还有乾隆時进士,后任监察御史、入直军机处的钱沣,虽然他的正楷也学颜体,但却着意收敛,尽心安排,毫无坚正挺拔的风神和遒劲刚健的骨力,其传世的《正气歌》等书法作品,根本没有勃然正气和坚实之力。这些士大夫的笔性墨情,不正是他们心理状态的自然流露吗?这也表明它是一种普遍存在于士大夫文人中的群体性人格价值观念,而且这种观念曾强有力地主宰了清朝书坛很长时间。像清中叶以后,人们学习颜字者往往取法于钱沣的楷书,从笔力气势到聚、散、含、拓的结构,都是以他的“馆阁体”为标准,这更说明这种泯灭个性、丧失自我的心理机制,不是单独的个体心理,而是士大夫群体心理的总和。尽管他们个人的经历、遭遇、既得利益、个性气质各不相同,但共同表现出来的思想都是千篇一律的,如出一个模式。如果掩上馆阁体作者的款字姓名,几乎不易识别是出于不同书家之手,即使是张照的“馆阁体”字形略长,汪由敦的“馆阁体”字形方正,但也仅仅是字形微异,在起笔的匀圆和落笔的顿挫上,风格完全雷同,成为一定的僵化程式。

钱沣书法作品

这种千人一面、一字万同的“馆阁体”,把有创造性的书法艺术引向程式化的歧途。与其说它造成无法超越前人的恶劣学风,毋宁说它束缚了有清一代知识分子的思想才华;与其说它使书法陷入无法自拔的衰落困境,毋宁说它使人们的思想沉湎于冥顽不灵、保守闭塞的文化氛围中。虽然“馆阁体”自乾隆以后随着清朝的日益衰落而每况愈下,但它所造成的陈旧思维框架却没有被充分揭露或予以净化。

与“馆阁体”同时并行的“帖学”,是伴随所谓“康乾盛世”而在清中叶书坛上流行的另一种书风。清朝入关后,虽定满文为国字,但仍注重汉文化,只不过根据自己的需要进行了改造,特别是清朝统治者在实施文化专制政策的同时,又在不同场合表示要尊重汉文化,使知识分子把精力集中于文字史料中去。清初的几个皇帝都以精研汉字、工于书法为风雅,像顺治“游艺翰墨,时以奎藻(帝王的书法)颁赐部院大臣”,他自称“亦临《黄庭》《遗教经》二帖”。康熙则是把题赐御书作为笼络文人学士、安抚地方官僚的一种重要手段。乾隆更是“栖情翰墨,纵意游览,每至一处,必作诗纪胜,御书刻石”。在这种情况下,士大夫们便以君主的偏爱作为自己的喜爱,形成“上有好者,下必甚焉”的仕宦书风。康熙帝酷爱董其昌的书法,四处搜访其真迹,精裱装订或玉牒金题,藏之秘阁。当时的朝殿考试,斋廷供奉,皆以董书为唯一的书法圭臬,甚至成为一些人求仕的终南捷径。而乾隆帝为了歌颂自己的承平之象,喜欢丰圆又有富贵气的赵孟頫书法,于是“香光(董其昌)告退,子昂(赵孟頫)代起”。文人士大夫们还常常故作骄矜地将赵书笼上一层富丽堂皇、雍容华贵的气派,清初到清中叶的书风基本上就是在这种宗董、宗赵的帖学影响下度过的。

大凡写出董、赵风格作品的书家,不一定全然笔笔模仿,因为当时的文人知识分子既有入仕的思想,也有退隐的观念,入仕与出世的矛盾因素使得他们在不同作品中表现得各有侧重。即使在帖学成为干禄求仕的一种手段而盛极的情况下,也并非人人都囿于董、赵。例如,何焯喜临晋唐法帖,姜宸英追慕钟王风格,王澍兼习欧褚,刘墉兼学苏轼书貌,翁方纲师法欧虞,梁同书兼采苏米法势,王文治兼法张即之、李邕风度,姚鼐专精王献之意趣,等等。即使是学董、赵出名的沈荃、陈奕禧、孙岳颁等人,也往往喜摹晋唐法帖。但值得注意的是,无论是被称为“浓墨宰相”的刘墉,还是被誉为“淡墨探花”的王文治;无论是功力不浅的梁同书,还是多有佳作的翁方纲,这些人都没有超出帖学的范围。或是被捧为“秀韵天成”,或是被讥为“肥腻墨猪”,从实质上来看都是恪守帖学老路,没有突出的新成就。虽然有些人提出过“江南足拓,不如河北断碑”的论断,却并没有超脱“集帖之学”,仍是拘泥于帖学的法度。他们只是注意学古而不懂创新;只是重视平平板板的字形,而不把握艺术意蕴的生气;尽管转学晋帖、师法唐楷,可是无法在帖学之外另辟天地,一直到“道光时,……欧底赵面之字,风靡一时;翰苑中人,争相摹习”。晚清书法家翁同龢仍是“以赵、董意而参以平原气魄”。这就不难看出,清代的帖学虽然在技巧上不是那么呆滞、闭塞,但在主体风格上却毫无冲破传统的新貌。造成这种无法摆脱“帖学”困境的原因,恐怕不仅仅是因为这些书家大都是身居显职的达官贵人,或是迂腐的士大夫文人,更重要的是那长夜漫漫、黑暗沉闷的封建专制制度窒息着人们的思想解放。尽管号称“康乾盛世”的承平气象使得“帖学”盛行了一阵,但表面的富丽堂皇,毕竟掩盖不住内在的腐朽,它不仅使书法艺术不可避免地没落,也使书法家们不可救药地垮塌下去。与其说“帖学”是书法艺术形成没有出路、没有发展、带着浓厚的挽歌色调的一种书风,不如说它是封建末世文化的回光返照,是封建末世病态文化的铁证。

——士大夫的精神世界