立足课堂教学 培养学生创新意识

李方红

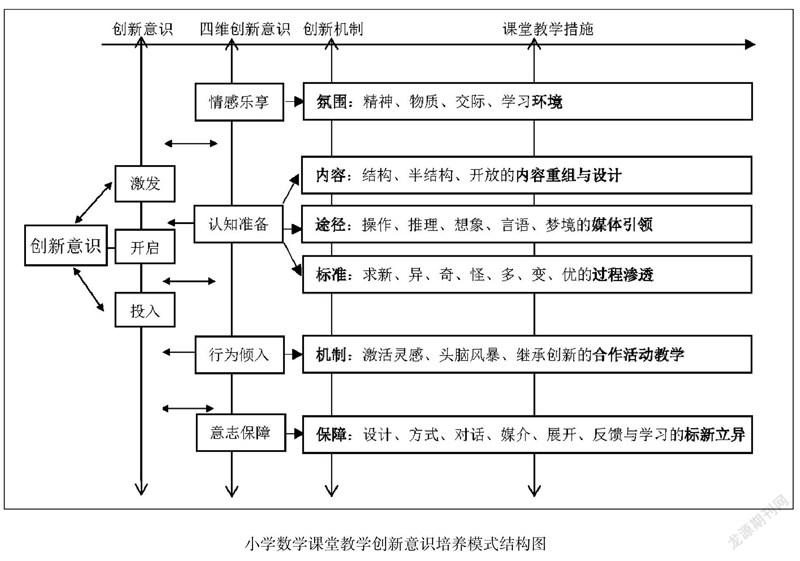

摘 要:当前,我国国民的创新素质令人担忧,培养创新型人才势在必行。创新意识是创新活动的开启、准备、倾入,没有这样的预备,创新活动如同空中楼阁。在小学数学课堂教学中,从基于情感、认知、行为和意志的四维视角进行分析,创设和谐氛围,乐于创新;建构教学支架,知晓创新;开展合作活动,开启创新;追求标新立异,坚持创新等是培养创新意识与能力的重要教学措施。

关键词:创新意识;课堂教学;小学数学

中图分类号:G622 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2022)09-0030-06

创新是一个民族立身的灵魂,是一个国家进步不竭的动力。国家中长期教育改革发展规划纲要也明确地提出要培养21世纪的创新人才。当前,由于受到考试制度的限制,为考而教的现状依然存在,教师和学生都倾注在分数上。加上考试的考核标准主要停留在对记忆、认知等层面的考察,缺乏对学生创新能力的考评。由此,转化教育工作者的观念,在教育实践中关注学生创新能力的培养显得尤为重要。培养学生的创新能力关键是激发和培养起创新的意识。作为教育过程中的中心环节,课堂教学又该做出哪些调整和改革以培养学生的创新意识呢?具体到小学数学课堂教学中又如何培养学生的创新意识呢?这些都是亟待解决的问题。

创新意识即是对创新的一种期待与心向,在情感上是一种认同、投入、享受,并化为学生的一种生命本质,表现为一种习惯化的行为方式和思维方式,思想方式和生活方式。它是创新的开启,激发与铺垫。由此可见,创新意识应包括情感层面的乐享与投入;认知层面的知晓与明理;行为层面的开启与倾入;意志层面的坚持与追求。根据已有文献并综合教学实践可作这样的认识:在情感维度,创设和谐氛围,让学生乐于创新是基础;在认知维度,建构教学支架,让学生知晓创新是创新意识培养的重要路径,措施;在行为维度,开展合作活动教学,让学生开启创新旅程是创新的机制和保障;最后,在意志维度,追求标新立异,让学生坚持创新是创新意识可持续展开的内驱力和目的。

从情感、认知、行为和意志的四维展开,为创新行为活动的展开做铺垫、打基础、激活力是本文培养学生创新意识的阐释逻辑(见下图)。

一、情感维度:创设和谐氛围,乐于创新

创新是推陈出新,在经济学上是一种有效性和更高效性对低效性的代替,在心理学上则意味着对习惯的打破和修正,进入新的行为习惯视野。这牵涉到一系列情感、认知、意志的抵制,如何消除这些抵制呢?首先,就是要从价值观、情感、人生观的角度让主体自主投入,认知认同,情感享用,才能从源头上给予文化支持。创新意识的培养也是如此。其次,在课堂教学中,情感的激发与维系可以从环境的建设入手,包括物质环境、精神环境、交际环境和学习环境。这些环境的建构着眼于构筑一种学生愿意、投入、参与创新的心理氛围,包括自由、轻松、合作、和谐等核心内涵。

(一)精神环境:创设自信、轻松、快乐、勤奋、合作、共生的班风

心理学家罗杰斯提出:“有利于创造活动的一般条件是心理的安全和心理的自由。从本质上讲,创造性活动必定是异样的,从而必定是异常的行为。对一个人的表扬赞许乃是促进心理安全的重要因素之一。当一个人在心理上感到安全时,他就不会害怕表现和发展他的发散思维和求异思维,他可以在进行发散性思维时无须处于防范状态,从而保持心理的自由。”“乐思方有思泉涌”,许多事实证明,学生在心情愉快、精神振奋,没有压力的状态下容易打开思维闸门,萌发创造力。相反,在非常严肃和高强度紧张的心理环境下,会产生压抑和恐惧心理。可见,创设民主、宽松、和谐的学习气氛,是培养学生创造力的前提。在课堂教学中,把微笑、趣味、“自由”、合作、竞争、团结、合作、勤奋、轻松、和谐的学习氛围带进课堂,取得了较为理想的教育效果。

(二)物质环境:建构舒适、绿色、干净的课室环境

除了良好的班风,一个优质、舒适、干净的课室环境对于创新意识的培养同样重要。已有研究表明,人处于整齐、干净、温暖、绿色的课室环境中,思维更加活跃,思想更加开放,注意力更易集中,心境更加祥和。而静思、觅想对于灵感的生成,思维的生发都是非常重要的。从教师的角度,一个干净、舒适、绿色的课室环境,教学资源的有序富美,同样能让教师在一种非常闲适的环境中享受性的开展教学。事实上,课室物质环境对于人心灵的净化作用,对于思维活动的维系,对于人心境状态的调和的重要性正如一幅整齐、精美的板书对于学生的认知、情感引导一样。

(三)交际环境:建立良师益友的师生情感交际氛围

创新需要自由,就是自由表达,自由的思考。但这种自由需要系列资源的保障,系列人力的支持。无疑教师作为学生最为直接的引领者,他们对学生自由夙愿的保护显得尤为重要。如果,教师在课堂教学中经常不给学生表达、思考、练习、操作、想象的机会,学生的创新能力,创新意识是很难生发开来的。同样,如果教师在教学中固执己见,对不同的有理有节的声音置之不理,走进固化、单一、线性的教学思维,也很难培养出具有创新能力的人才。

创新需要民主,教师与学生、学生与学生之间是处于人格的平等地位,遇到问题、对于某一观点想法的讨论不是以一盖百,而应该坚持民主平等的讨论、探究、交流,找寻不同的思路,方法,走向创新。课堂教学中,教师很容易走进包办的胡同,生怕學生没有掌握某个知识点,进而脱口而出,不给学生探究、质疑、叩问、研究的机会,以教师的思维代替学生的思考,这在短时期内可能提高学生的成绩,但这种只见标不见本的课堂教学,很难走上培养学生创新能力的大道。这就需要教师本着民主平等的师生观,与学生一起讨论、交流、共生。

(四)学习环境:建构课室实体、网络空间、主体心境的三维整合学习环境

创新不仅指知识、文化的更新,更需要人们在方法、途径、创新的机制中拓展已有的疆土,走向一种多维立体的创新场域。作为学生的学习、生活、活动、生命成长,不应该只关注课堂教学,应该走向生活世界,让学生在活动,在课外拓展实践中也能学习,甚至在不知不觉的文化环境,社会人文环境中沐浴创新的春风。课堂教学作为一种学习场域和学习活动,就自身而言也应该生发到内外协同的道路上来。这就需要由课内走向课外、校外、社会的四位一体的时空场域,甚至走进主体的心境世界,关乎他们的生命优化与成长。这样才能从外部环境和内部结构两方面为学生的创新意识培养提供文化滋养与质料支持。

另外,也必须从实体环境,走向与网络环境、第三空间、主体心境的整合与统一中来。利用网络资源,其他知识媒介,主体心境等多元载体、工具、路径、内容、生化创新的机制,使创新游走在梦与现实、实体与虚拟、课内与课外、外部与主体内部的多重立体网络之中,乐此不彼。

二、认知维度:建构教学支架,知晓创新

如果说情感维度的讨论着眼于创新的心境激发与意识投入,那么认知的维度则关注创新意识中的认知准备,即懂得关于创新的生发机制,了解创新的途径,知晓创新的标准。总之,认知维度就是要让主体对创新有一个初略的了解,愿意和自信投入到创新的活动中去。在课堂教学中,包括内容导航、媒体引领和过程渗透三方面的措施来培养学生的创新意识。

(一)内容导航:教学内容进行重组和设计,为创新积累质料

创新首先要有质料铺垫,有内容引领,不是任何东西都需要创新。当然,对于任何东西都进行创新性的解构分析则是必要的。数学是一门研究现实世界中空间形式和数量关系的学科。数学源于生活,学生的数学知识与才能,不但来自于课堂,还来自于现实生活。因此,把数学和生活实际联系起来,让数学贴近生活,使学生感到生活中处处有数学,学起来自然、亲切、真实。这样才能从源头上激发学生学习数学的动机,也才能从价值层面激发学生的数学学习认同感。数学学习的归宿是解决问题,是生发新的知识,其实解决问题和文化创新都与创新紧密相连。没有创新性的方法、知识,就不可能创造出新的方法、成果,演化为新的产品,构筑新的生活世界。这一切的源头都是学生愿意,投入与愿意的基础是信息的呈现,内容的呈现是可以且有价值、有意义、有乐趣、有方法进行创新的,进行建构的。所以,对数学学习内容的重组、设计、改造、以使之更加贴近生活世界。学生生活,学生兴趣,学生生命的逻辑凸显出它的必要性与紧迫性。

作为教学内容,通常包括信息、条件、问题等三部分组成。如人教版四年级下册,三角形的分类这一数学知识内容。它在课本上的呈现非常的简单,静止和线性,这就需要教师进行内容改造与设计,把课本中结构化问题变为半结构问题、开放性问题。变结构性的信息为半结构与开放性的数学信息。如笔者在这一课的设计中,首先让学生体悟到分类在生活中的价值,以对人、对文件等的分类进行解析,进而讨论是否有必要对三角形进行分类;其次探究对事物分类的关键与办法;最后让全班学生自由到黑板上画不同的三角形,然后讨论可以怎样进行分类。通过知识信息铺垫与改造,设计(如建构内容支架,分类的关键在于确定标准,而且分类要遵循分全,类间异质等特点),学生的想象力、操作力得到了体现。总之,变结构性的内容、问题、方法为半结构、开放性是培养学生创新意识的重要质料与情感认知铺垫。

(二)媒体引领:利用多媒体感受创新途径

创新当然不是单纯的胡思乱想,但创新依然有径可尋,联合国教科文组织对创新做过系列研究,认为继承与发展是重要的生发机制。在课堂教学中,要让学生感受创新的途径,并在教学中加强引导,让学生通过观察,了解创新的途径后在自己的生活学习世界中逐渐应用,创新其他途径,进而展开创新旅程。

创新说到底依然是一种文化的更替与修饰,改革与创造。这一切行为的背后依然遵循着文化进化的途径规律,操作、推理、想象、言语、梦境、虚幻等是重要的创新途径、路径、办法和机制。

所以,在课堂教学中,要让学生多动手、口、脑,可以民主自由与循序渐进地进行学习;且在课堂教学中,特别的小学中低年级,进行适当的引导显得尤为重要。创新的基础是继承性与发展性的学习,要学会学习。关于学习,观察与模仿依然是重要的学习机制。所以,在课堂教学中,通过媒体,特别是多媒体的展示,对部分题进行具化分析,结合声、相、影、画综合元素,促进学生多感官发展。同时还能提高学习兴趣,为学生创新提供认知解析与引导。于此,探寻课堂教学中其他教学媒体,如近期流行的微课以及传统的板书演示、口语对话、实验操作等,都是培养学生的创新意识,奠基学生对创新的认知的重要措施。

(三)过程渗透:追求教与学的新、异、变、怪、奇、多、优

创新的核心就是追求新、异、优。创新不是一味的新,还需要比以往的文化更加先进,也是创新首要的标准是一种进化思想,即是一种优化格局。

在小学数学课堂教学中,要让学生知晓并树立起创新的真善美标准,其中优、新、异、变、奇、怪、多是重要的元素。

所以,在课堂教学中,不管是教学的内容、组织、教学方式、方法、教学的过程、教学评价都力争做到以上标准。一方面为创新奠定学习范本,另一方面奠基文化基因,即创新的生成首先要有一个创新的环境和过程的创新,其次还为创新的生成提供文化保障。即学生创造出新的成果能得到教师的认可、赞扬、推广,这就需要教学过程本身也必须是创新性标准的合成体。

三、行为维度:开展合作活动,开启创新

创新不仅需要情感的驱动,结构的知晓,还需要一种行为的准备,一种思维的预备,究其实质,需要一种文化的内化,即是思维、思想、行为的一种习惯化,这才能从根本上保障创新意识根植于学生的生活生命中。

(一)激活灵感:开展活动教学,操作中体悟创新机制

行为的习惯化即是活动的习惯化,要让创新意识内化于心,其最为直接的形式则是在教与学的过程中开展创新活动教学。让学生在动手操作中,确认、肯定创新的价值、途径,进而接受、认同和倾入到创新的活动中去。行为主义心理学揭示,人的学习包括了试误、顿悟等过程。创新同样如此,在反复的操作、演练、活动中有时候茅塞顿开,灵感生成。特别是在小学数学课堂教学中,有的知识的学习由于学生思维水平未达到抽象思维的层次,需要学生通过画图、实验、操作、动手活动,进而建立相应概念的表象,化解知识难点。如人教版三年级下册面积单元的引入,面积单位的感知,就需要开展活动教学,在摸一摸、画一画、猜一猜、想一想、摆一摆等活动中建构面积单位的表象。建立表象的过程实际上也是培养学生想象力的过程,也是培养学生创新能力的过程。

(二)头脑风暴:开展合作教学,交流中体悟创新生成

创新的生成机制不光靠灵感,同样交流、互生、头脑风暴,思维多元、思路多样、方法多重等都是重要的生成机制。学生一方面作为独立的个体存在,由于班级授课制的特殊性,学生也作为社会性群体中的个体存在。这刚好为创新的展开提供了很好的文化基础,即可以扬长避短,集集体智慧于一身,又可以在他人存在的错误、问题中获得启示,还可以在他人的优点、智慧中增长知识与智慧。事实上,创新的内部本真天然的包括了矛盾对立与统一,这种结构本身就存在于班级个体与群体结构中。可见,在小学数学课堂教学中,开展合作学习,对学生创新意识的培养有重要的作用。

(三)继承创新:开展结构教学,积淀中感受创新继承

创新是否不需要统一,不需要规约,不需要一致,不需要结构?显然不是,飞机的发明是因为有鸟的原型,苹果手机触摸屏的发明也正是因为传统键盘手机的不便捷性,航天工程也正是因为千百年来的奔月梦。实际上,创新首要的还是积淀和积累,不管是作为创新的质料、知识储备还是方法,都需要一定的继承。在课堂教学中,数学知识中部分知识学生是没法重新经历一次数学生发的完整历程的。如人教版小学数学内容中负数的产生,其产生经历了几百年的历史,这些历史很难浓缩在一堂课的教学中。这些知识学生可以粗略地感受知识的发展历程,但无法亲历与重新体验。可是,这并不会影响学生后续对数的继续创新。所以在课堂教学中,结构化的教学,如传统的讲解法、对话讨论法、启发式教学等依然占有市场,依然可以引渡到学生创新意识的培养中来。

四、意志维度:追求标新立异,坚持创新

创新意识的培养还需要让学生树立和践行持之以恒的定力,把偶然性的创新意识转化为必然性和稳定性的创新实践。从而在日常的学习、生活中都能追求标新立异,寻求高效与优质,追求进化。

(一)教学设计:追求推陈出新

在课堂教学中,首先要做到在设计上力求推陈出新。笔者采取一种主题整合的教学理论进行教学设计。即不同课型的课应该有不同的设计,不同内容的课也应该有不同的设计,针对不同的学生也应该有不同的设计,不同的时空环境应该对教学进行重新调整改善。在教学结构上也可以进行改革,例如最近流行的翻转课堂,自主辅导式、导学辅导式等教学模式都可以拿來用在自己的课堂中。任何内容的创新其实首先得是形式上的一种创新,教学亦然。

(二)教学方式:坚持多重方法

在课堂教学方式上,教师应该坚持多重方法,讲授、发现、探究、合作、讨论、演示、实验、操作、游戏、活动等都应该成为教师教法的有效选择。事实上,教育教学世界里,生活是其本源,万千的生活世界孕育着千万的教学形式,因为教学与生活本身就是一致的。

(三)教学媒介:坚持生活多元

在课堂教学中,在教学媒体上,也要做到坚持多元。现在有一种不良的意识,认为多媒体可以代替一切。如有的教师一直用多媒体,用设计精细的动画翻转等代替学生空间能力的建立,代替了学生的想象力,这需要引起重视。实际上,针对不同内容,不同年龄阶段,板书、多媒体、幻灯片、微课等应该做到适切性的使用。总之,不能走向一切具化和一味抽象的极端,给予学生思考、想象、操作的时空应该成为我们教学的格言。

(四)教学展开:坚持标新立异

在教学的实施过程中,更要坚持标新立异。如导课、活动、练习题的设计、试卷的设计,课外实践活动等,都需要教师本着为学生提供创新质料,本着最大限度挖掘课程资源的内部价值,本着有利于学生树立正确人生观,世界观,价值观,有利于培养学生多方面能力的宗旨展开活动,展开富有生命力的教与学旅程。

(五)教学反馈:坚持多样鼓励

在教学反馈中,不应该坚持一维的评价标准,更不应该以固化、线性、单一的思维模式定量化学生的学习水平和情况,应该看到评价背后的激励价值,应该从动态生成性的视角关注学生的发展性潜力,给予激励性,多元性评价,由终结性评价走向预见式的评价。

(六)学习展开:坚持自主、多元、层次与个性化学习

创新的文化基础是差异性,是主体的差异性,个性化潜质。这个世界上没有相同的两个人,每个人的学力、情感力、社会发展力都不相同,每个人对事物的认知,改造也不尽一样。所以,在课堂教学中,要鼓励多样性,更要开展多元、层次与个性化的学习,让学生从被动的学习走向一种生命投入应该成为我们教育全部的注脚,这也是培养学生创新意识的基础与终结。

参考文献:

[1]陈朝阳.在数学教学中培养学生创新意识的构想[J].教育评论,2001,(06):72~73.

[2]蔡泽俊,左 璜,黄甫全.预见式行动研究:一种面向未来的行动研究新范式[J].电化教育研究,2012,33(02):26~31.