十番鼓与十番锣鼓异同探微

段宝君(南京艺术学院 音乐学院,江苏 南京 210013)

十番鼓又称苏南十番吹打,十番锣鼓又称苏南十番锣鼓,二者均为流传于江苏民间的器乐合奏形式。两组称谓,不但被历史上的文人墨客(如李斗)混淆,而且被部分民间艺人误传。十番鼓与十番锣鼓的区别,并非字面上一个“锣”字,其历史渊源、乐器组合、演奏群体、曲体结构、曲牌使用等大相径庭。

一、乐种概念与历史渊源

(一)十番鼓

十番鼓,又称苏南十番吹打,以江苏南部如无锡、苏州、常熟等地最为盛行。

作为民间器乐乐种,“演奏者多为城市与农村正一派道士和堂名艺人,因此又有道家吹打与神家吹打之分”。“道家吹打”,主要是苏南道士用于做“醮事”活动;“神家吹打”,主要是堂名艺人用于各种风俗礼仪活动。十番鼓以道家吹打最具代表性。杨荫浏依据苏南道士的实际演奏,记录整理的《苏南吹打曲》和《苏南十番鼓曲》,成为探究十番鼓的重要史料。

十番鼓历史悠久,早在明代已有文献记载。

“明,余怀(生于1616年)在所著《板桥杂记》中曾讲到明万历(1573—1619)年间,南京秦淮河一带游客演奏‘十番鼓’的事。”

侍儿曳罗毅者十余人,置酒高会,则和弹琵琶、筝、瑟,或狎客沈云、张卯、张奎数辈吹洞箫,唱时曲,酒半,打十番鼓。

李斗(清乾隆年间人)在《扬州画舫录》中曰:

十番鼓者,吹双笛,用紧膜,其声最高,谓之闷笛,佐以箫管,管声如人度曲……众乐齐乃用单皮鼓,响如裂竹,所谓‘头如青山峰,手似白雨点’,佐以木鱼、檀板,以成节奏,此十番鼓也……是乐前明已有之……

李斗在《扬州画舫录》中不仅谈及十番鼓,而且认为十番鼓出现在十番锣鼓之前。依据十番锣鼓已于1519年出现的时间,杨荫浏认为“十番鼓的产生,应远在明正德十四年(1519)之前。”

(二)十番锣鼓

十番锣鼓,历史上有“十样锦”“十不闲”的称谓,民间俗称“锣鼓”,是一种民间器乐合奏形式,也是“创于京师而盛行于江、浙的民间吹打乐种。”该乐种自明代起,已在苏南无锡、苏州等一带广为流行。

十番锣鼓的演奏群体,由民间职业性的堂名乐手、民间吹鼓手和道士三类组成。

堂名是苏州、无锡一代坐场昆曲戏文的民间职业性班社组织。每次演出之前,因先祭拜当地诸路野神或供奉梨园祖师“老郎神”,而自称“神家”,以示区分从事道场醮事的“道家”。苏南的堂名主要从事喜庆之事,如祝寿、乔迁、结婚等。堂名和吹鼓手最大的差异,在于身份的差异。据苏州顾家班班主顾再欣回忆:“过去的堂名艺人被尊称为‘先生’,不仅能说昆曲、苏剧戏文,而且能演奏十番锣鼓,常被富贵人家邀请到大堂唱堂会;而吹鼓手,只能在大门外演奏吹打曲牌。”吹鼓手除了接红事,也接白事。因此,提及堂名与吹鼓手服务范围时,堂名艺人义正词严地告诉笔者:“不要提丧事,我们堂名不像吹鼓手,什么都做,我们堂名艺人只做红事。”堂名艺人的语气中,隐藏着他们对身份的认同感和优越感。

江南道士,特别是无锡一带均会演奏十番锣鼓。其中,职业道士自幼学习经忏,以此谋生;辅应道士虽以居家务农为主,但农闲时参与道乐学习与十番锣鼓演奏。笔者通过近两年对无锡道乐团的追踪,发现他们既能演奏十番鼓又能演奏十番锣鼓。

十番锣鼓的历史渊源,不乏从文献中窥探一二。

明代沈德符(1578—1642)在《万历野获编》中曰:

又有所谓《十样锦》者,鼓、笛、锣、板、大小钲、钹之属,齐声振响……武宗南巡(1519),自造《靖边乐》,有笙、有笛、有鼓、有歇落、吹打诸杂乐,传授南教坊。今吴儿遂引而伸之。真所谓“今之乐犹古之乐”。

明代张岱在《陶庵梦忆》中曰:

虎邱八胖……天暝月上,鼓吹十百处,大吹大擂,《十番》铙钹,渔阳掺挝,动地翻天,雷轰鼎沸,呼叫不闻。

杨荫浏在《十番锣鼓》中认为:

十番锣鼓至迟应产生于明代,十六世纪初期之前……

(三)比较

从乐种概念来看,十番鼓和十番锣鼓均为流传于江南、盛行于苏州、无锡一带的民间器乐合奏形式。

从演奏成员构成来看,二者存在差异。十番鼓的演奏群体既有 “神家”,又有“道家”。而十番锣鼓,除了与十番鼓相同的演奏群体外,还有民间吹鼓手。

从历史渊源来看,十番鼓和十番锣鼓各不相同。首先,从历史文献中,特别是李斗的《扬州画舫录》认为十番鼓的出现时间早于十番锣鼓。其次,杨荫浏将两个乐种的曲牌名称进行历史溯源,十番鼓中所用的丝竹曲牌,【万年欢】【浪淘沙】等见于唐代崔令钦缩写的《教坊记》;【满庭芳】【桂枝香】等见于宋代词调的牌子;【一封书】【泣颜回】等见于元代以来南北曲的牌子。十番锣鼓所用的曲牌或出于南北曲,或出于民间小调。再次,将十番鼓中的核心因素——鼓的独奏技术进行溯源,其唐代已达相当的高度。综上所述,杨荫浏认为,“1519年已有十番锣鼓,则十番鼓在此时早已存在也就没有疑问的了”。

二、乐器组合与演奏时段

(一)十番鼓

杨荫浏在《十番鼓曲》中将(道乐)十番鼓演奏乐器分为四类,共十三种:

敲击乐器:板、点鼓、同鼓、板鼓、云锣

管乐器:笛、箫、笙、唢呐

拉弦乐器:胡琴、板胡

弹弦乐器:琵琶、三弦

十番鼓的演奏时段,在道教的斋醮仪式中有着明确的规定。按照不同功用,分为四种类型:

(1)序曲吹打。用在整个法事的开始处,慢、中、快三个鼓段需一气呵成;常用曲目如《一封书》《青鸾舞》等。

(2)饭前吹打,又称头套。其特点为演奏中不出现“凡”音,降低半音用“工”音演奏;一般只用两个鼓段的套曲;常用曲目如《老七只》《中丰韵》等。

(3)饭后吹打,又称二套或“饭音”,与道家吹打的另外一个别称“梵音”同音。作为午饭之后的重头戏,不仅可以奏出“凡”音,而且以成套的曲式形式出现,曲目中可穿插着慢、中、快的鼓段。鼓段时间之长,曲目之多,堪称道乐一大亮点。在过去,倘若作七天大忏,意味着至少演奏七套十番鼓曲。若临时遇到斋主喜欢,还得多加演几套。掌握演奏套曲的数量,成为过去衡量一个班社水平的标准。

(4)夜式吹打,也称之为“凡鼓板”。几乎每段音乐都有凡、乙两音;其鼓段专用单皮点鼓进行演奏。

然而堂名中的十番鼓演奏时段与道教不同。一般在婚寿、乔迁等喜事活动的开场时演奏“三头响”,有时也会在迎宾、送宾及间歇时演奏。

(二)十番锣鼓

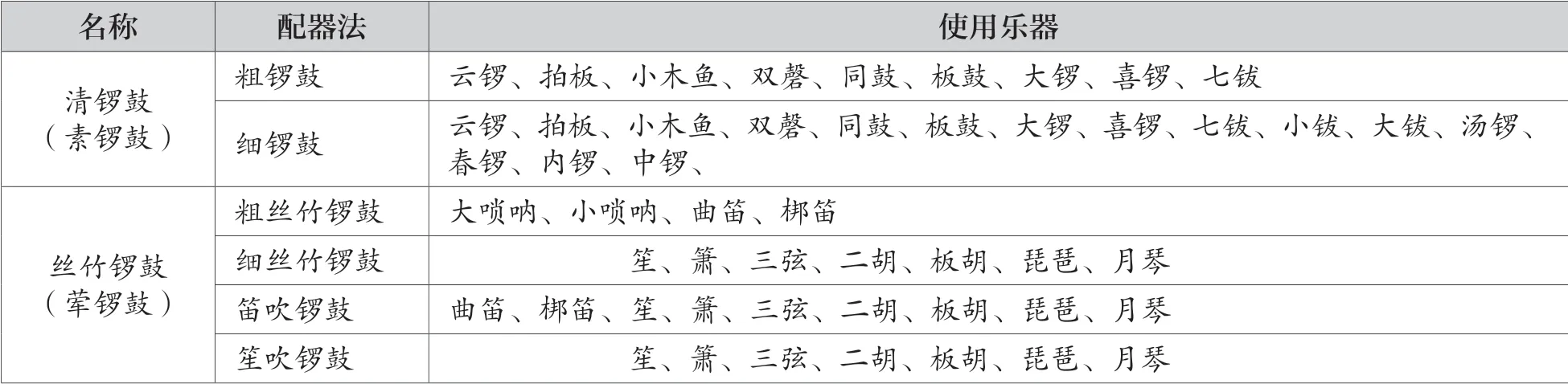

十番锣鼓的使用乐器,在杨荫浏编著的《十番锣鼓》中已作明确分类,笔者整理绘制如下:

表1. 十番锣鼓所用的乐器分类

在斋醮仪式中,道家十番锣鼓的演奏有固定的时间段,即在下午或晚上演奏,“而且只用在‘建坛’‘开坛’‘施食’‘散鲜花’等法事中,它的演奏已融合为法事的一个重要组成部分,按其起奏的时间可分为:法事前、法事中间和法事临结束之前三种奏法”。

堂名班社中的十番锣鼓的演奏,则没有固定时间段的限制。

(三)比较

将文献记载中的十番鼓、十番锣鼓乐器组合,与现存无锡道乐团、顾家班堂名使用情况进行比较,不难发现两个乐种在乐器组合上的差异。

表2. 十番鼓和十番锣鼓的乐器组合对比

由表2可知,十番鼓和十番锣鼓在乐器组合虽有明显差异,但对于掌握多种乐器的民间艺人而言,这些差异可忽略不计。

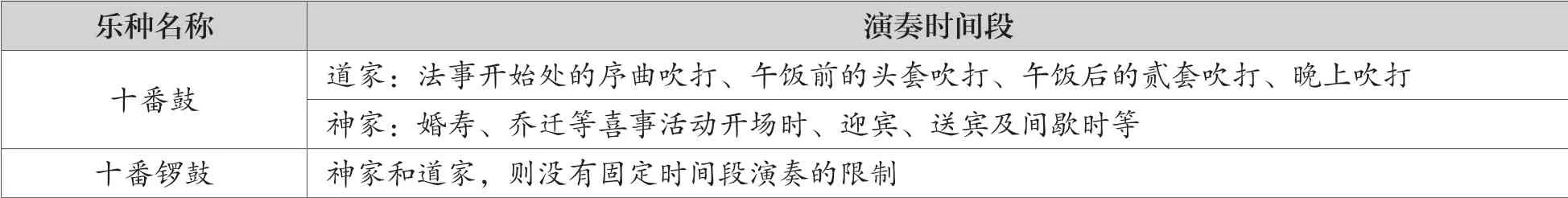

演奏时段上,不仅两个乐种间存有差异,而且同一个乐种(十番鼓),在道家和堂名演奏中也有差异,如表3。

表3.十番鼓和十番锣鼓演奏时段的对比

三、曲体结构与曲牌构成

(一)十番鼓

从杨荫浏的《十番鼓曲》中,可窥视无锡“道家吹打”的曲体结构。以有无鼓段作为分界线,细化为两大类。

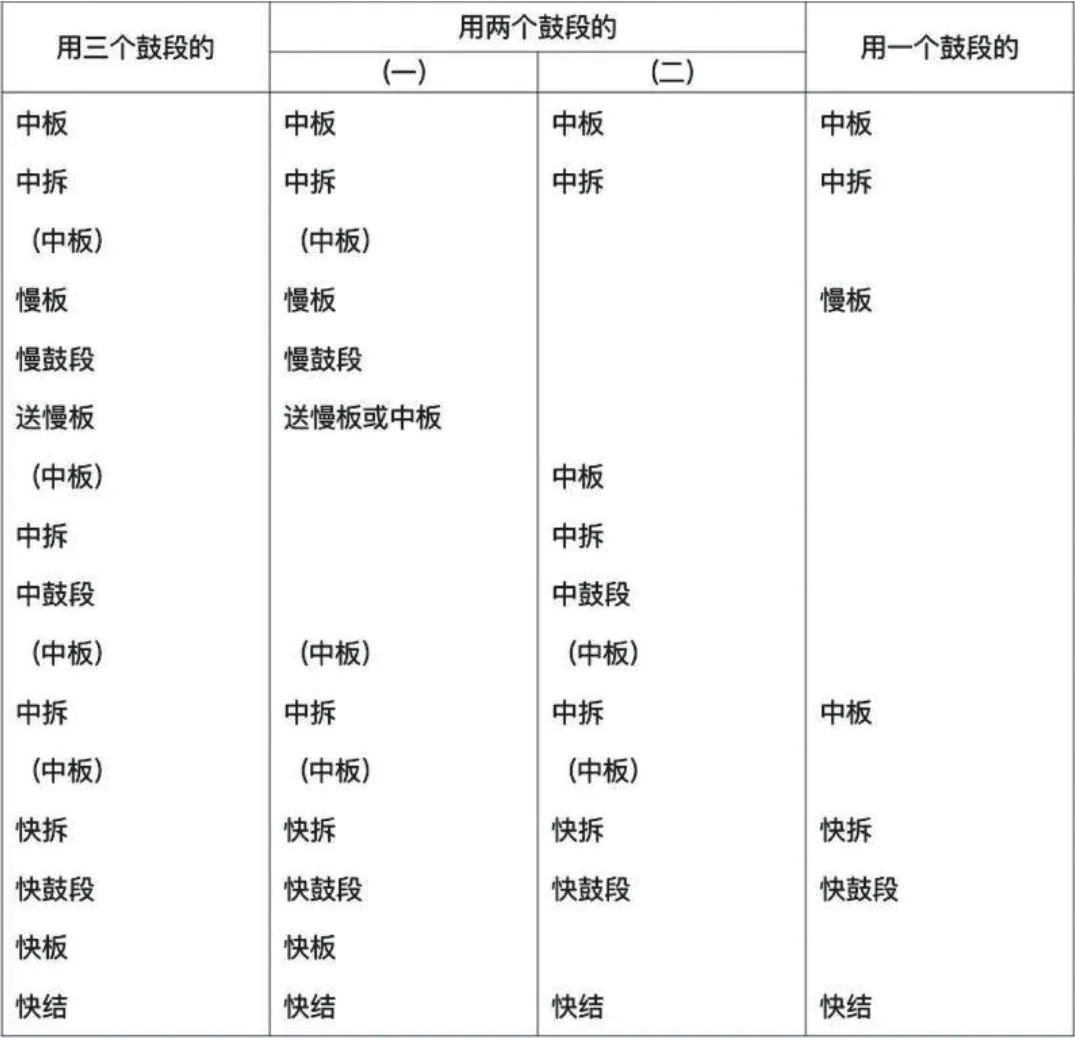

(1)第一大类是有鼓段的套曲。每套曲根据鼓段的数量多少,分成一个鼓段、两个鼓段和三个鼓段的套曲。鼓段,作为道乐十番鼓中最具特色的地方,因此对演奏者鼓技要求甚高。鼓段的演奏,依据速度可细分为快鼓段、中鼓段和慢鼓段。

(2) 第二大类是无鼓段的散曲,由单个或者数个曲牌连接构成。钱铁民将其细分为三种:

原牌散曲,指一个单曲牌。

变牌散曲,指在原牌的基础上,通过变板、加眼、抽眼、眼改板等手法,使原牌产生变化。

联牌散曲,指由数个原牌散曲相连而成。

按十番鼓曲的套头划分,又细分为正套和散套。目前无锡地区的十番鼓唯独《满庭芳》为正套,由四个曲牌【梅梢月】【凝瑞草】【满庭芳】【后满庭芳】联成【满庭芳】和【后满庭芳】各伴奏若干次,连成一个密不可分的整体。散套则是由不同曲牌加鼓段,按一定规律组合而成。

图1. 有鼓段的套曲曲体组织[2]33

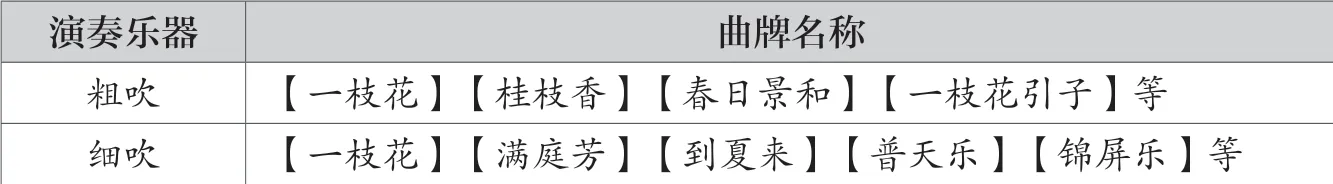

道家演奏的十番鼓曲牌由有鼓段的套曲曲牌和无鼓段的散曲曲牌构成。堂名使用的十番鼓曲牌如表5。

表4. 道家十番鼓曲牌使用

表5.堂名十番鼓曲牌使用

堂名十番鼓曲牌存在同名异曲现象。以【一枝花】为例,粗吹和细吹的曲谱并不相同;将其与道乐曲牌【一枝花】对比,内容也不相同。

(二) 十番锣鼓

将道家和堂名的十番锣鼓曲谱进行比较,发现曲目名称相同、曲谱内容相近、曲体结构无异,如《喜元宵》《万花灯》等。

十番锣鼓的曲体结构,一般由帽头—主体—结尾三部分构成。以清锣鼓《擒锣》为例,曲体结构如图2:

图2 .《擒锣》曲体结构

图2《擒锣》中的帽头和结尾,均由锣鼓牌子构成,其区别在于帽头常用的如【急急风】【求头】【七记音】等为单一节奏的锣鼓牌子,而结尾常用的如【金橄榄】【螺狮结项】等为多节奏锣鼓牌子。主体部分运用的【大四段】,是以“十、八、六、四、二”句式结构为核心,进行四次变化的锣鼓段,简称四变。

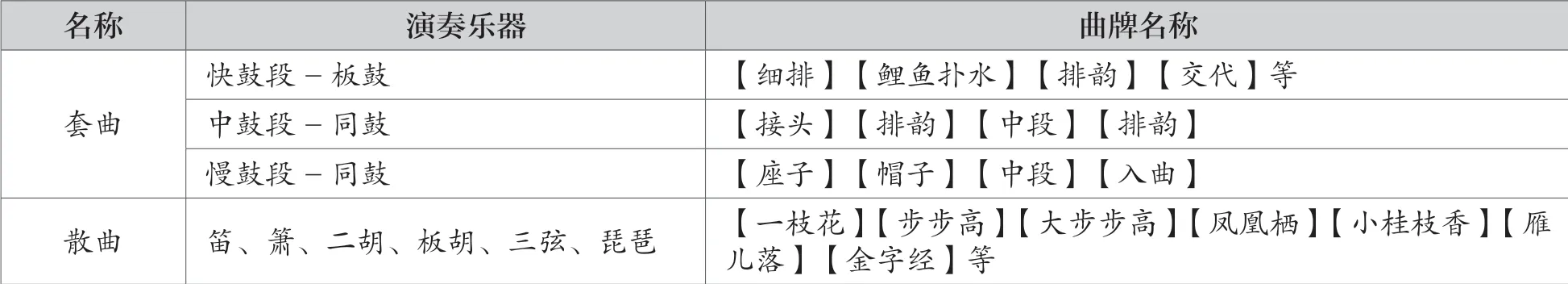

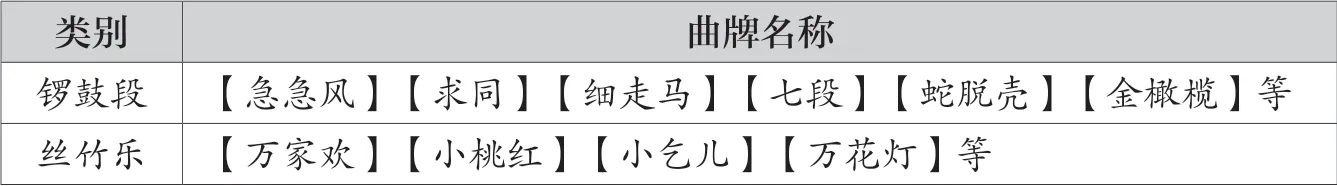

十番锣鼓作为苏南一带典型的民间器乐合奏形式,以“锣鼓段、锣鼓牌子、丝竹乐交替或重叠演奏为主要特点”,其中“锣鼓乐的基本构成单位有锣鼓牌子与锣鼓段两大类。”常用曲牌见表6。

表6.十番锣鼓常用曲牌

(三)比较

曲体结构上,二者各不相同。

以十番鼓为例,在道家和堂名使用中已有差异。其中,道家的十番鼓曲体结构以是否有鼓段为划分标准,分为带鼓段的套曲、无鼓段的散曲两大类。而堂名的十番鼓,没有固定鼓段或锣鼓段,变化多样、有章可循。

虽然十番鼓的曲体结构在道家和堂名使用中存有差异,但其十番锣鼓的曲体结构几乎相同。以清锣鼓的曲体结构为例,由帽头——主体——结尾三部分组成。

曲牌构成上,十番鼓和十番锣鼓所用曲牌完全不同。以十番鼓为例,在道家和堂名运用中存有差异。其中,道家的十番鼓,无论有鼓段的套曲还是无鼓段的散曲,均有固定程式;堂名仅为散曲曲牌。将神道两家十番鼓的散曲曲牌再进行比较,有同名异曲现象,如【山坡羊】【一枝花】等,也有同曲异名现象,如堂名的【小开门】与道乐的【小拜门】等。

十番锣鼓所用曲牌,在神道两家中均无太大差异。

结 语

综上所述,十番鼓和十番锣鼓,虽为流传于江南一带的民间器乐合奏形式,实为名相似而质相异的不同乐种。从历史渊源看,十番鼓流传早于十番锣鼓。从演奏成员构成看,十番锣鼓除了同十番鼓相同的演奏群体外,还包含民间吹鼓手。从乐器组合看,两个乐种除了拥有共同乐器外,各自均存在独有乐器。从演奏时段看,不但两个乐种存有差异,而且同一乐种在神道两家的表演时间也存有差异。从曲体结构看,神道两家的十番鼓存有差异,而道神两家的十番锣鼓几乎相同。从曲牌构成看,神道两家的十番鼓无一相同,且存在同名异曲或同曲异名的现象。神道两家的十番锣鼓,却无太大差异。

一字之差的两个乐种,虽然均具有一定的地域性、传承性和艺术性,但在当下民间的实际使用中,仍存在部分艺人对其概念混淆的现象。此外,学界尚未对两个乐种的差异有较多的关注。因此,抽丝剥茧、理清差异,对于乐种研究、区域音乐文化研究有着重要的意义。

——读《元散曲通论》札记