传统的延续与音景重构①

—— 冀东鼓吹乐传承人的音乐叙事

韦建斌(河北师范大学 音乐学院,河北 石家庄 050000)

王志辉(邢台学院 音乐舞蹈学院,河北 邢台 054000)

一、冀东鼓吹乐的历史语境与活态传承

(一)历史语境

“鼓吹乐”之史,千年有余。从史料看,秦末汉初,已有了鼓吹乐的身影。如东汉班固之《汉书·叙传》所云:始皇之末,班壹避坠于楼烦,致牛马羊数千群。值汉初定,与民无禁,当孝惠、高后时,以财边雄,出入弋猎,族旗鼓吹。此时,鼓吹乐已在西北地区出现。宋人郭茂倩《乐府诗集》云:鼓吹未知其始也,汉班壹雄朔野而有之矣,鸣笳以和箫声,非八音也。由此,印证了汉时已存见鼓吹乐。《中国音乐词典》称鼓吹乐是汉以降传统音乐中的一类以打击乐器与吹奏乐器为主的演奏形式和乐种。而《辞海》更具体叙述了其用鼓、钮、箫、笳等乐器合奏的“古乐”特征。

从古今文献来看,鼓吹乐历史厚重,演奏形式主要以打击乐器和吹奏乐器为主。由于不同的历史语境,其称谓、演奏形式、演奏场景和乐种功能有所不同。汉时的黄门鼓吹、短箫铙歌,隋唐的鼓吹署,宋元的“鼓吹十二案”,明清以来的“八音会”“音乐会”等均属鼓吹乐一脉。明中期以来,随着“乐崩”现象不断凸显,尤其是清雍正时期,延存千年的乐籍制度被废,鼓吹乐在民间礼俗中得到空前传播。历经千载传承,虽然裂变成不同层次的艺术形式,但其核心层的精神内涵依然延续。

“冀东”是包括唐山、秦皇岛2市14县的一个区域性概念。冀东鼓吹乐则是随着国家鼓吹乐的下移,流播到冀东之后与当地人文环境融合而形成的具有浓郁域性色彩的乐种。鼓吹乐在冀东农村俗称“鼓乐”,以唢呐为主要乐器,民间把唢呐叫作喇叭,称鼓乐艺人为“喇叭匠”或“吹鼓手”,它遍及冀东广大农村,以抚宁、唐山最为集中、最为著名。明万历二十七年(1599)编纂的《永平府志·卷三·政事志·雇银》载:抚宁县,吹鼓手拐1名,每名叁两陆钱(银)。即是目前对冀东鼓吹乐的明确记录。

(二)活态传承

冀东鼓吹乐从历史传承中而来。进入当下新发展阶段,又以原本的姿态融入新的社会文化环境中,丰富着当地民众的精神生活。黄翔鹏曾说“传统是一条河流。”笔者认为,河流的重要含义,是其活态的流动性。冀东鼓吹乐源自传统,流经当下,奔向未来。在其“变”(音乐形式)与“不变”(音乐内核)之间,已然成为了当地民众艺术生活观念中的重要文化母题。在历史的河流中接通传统与当下,于冀东,特别是其乡村的庙会节庆、婚丧嫁娶等民俗中都能看到鼓吹的身影。其传承,除了少数随缘教授之外,主要以家族式进行。据笔者的田野考察,由于历史语境、地理区域、演奏特点、代表人物等差异,目前学界把冀东鼓吹乐划分为三个支脉流派,卢龙县、抚宁县、昌黎县为抚宁派;遵化、丰润、玉田、迁安、古冶等区域为迁安派;唐海县、滦南县、乐亭县为乐亭派。三支流派虽属同宗,但又有所不同,在发展中各有各的传承体系,也有着你来我往、交流融合的同宗底色。

徐阁作为当下冀东鼓吹乐“乐亭派”的市级传承人,对鼓吹乐在本土发展有着重要影响。他不仅把冀东鼓吹乐带到了中央音乐学院、上海剧场的演艺舞台,近年来为了更好地践行传承人使命,还乘着“非遗”进校园之劲风,将冀东鼓吹乐带进了地方高师院校,传授给一些未来的年轻音乐教师,使其能够在当今全球化、流行化、科技化大行其道的语境中,留有一定延续空间。

二、徐阁的冀东鼓吹与冀东鼓吹乐中的徐阁

音乐学家郭乃安认为:“音乐作为一种人文现象,创造它的是人,享有它的也是人。音乐的意义、价值皆取决于人。”徐阁作为冀东鼓吹乐的传承人,对其研究,不仅要关注其演奏风格与形态等音乐本体层,还应借鉴“文化整体”的思维,对其音乐背后的文化隐喻现象、乐人与乐事之间深层互动关系进行结构性研究,准确把握乐本体、乐人、乐事内部间深层逻辑关系。诚如张君仁研究“花儿”传承人朱仲禄时所说:“音乐是人所创造的一种文化现象,对这一特殊领域进行认识的终极目的也是对人类自身的认识,因此,音乐文化人类学研究的认识论基础也必然是以‘人’为本。”

徐阁1949年出生在乐亭的吹歌世家。从小受家族吹歌氛围影响,在父辈教导下勤奋学习唢呐、小鼓等乐器,奠定了坚实的演奏基础。龆年之时学吹唢呐,12岁在当地小有名气的他进入乐亭文艺宣传队进行演奏,16岁入选河北省军区宣传队,任唢呐演奏员,数年的部队基层宣传队的演奏历练后,1976年调入战友文工团,进行唢呐演奏。期间,曾受邀到国家最高舞台进行表演,也曾随团到欧洲等地区进行艺术交流展演,其间徐阁的唢呐演奏才能不仅得到了充分的展示和认可,同时在丰富多彩的演出交流中,艺术眼界得到了开阔,经过长期在不同层次、不同平台上的身体演出实践,演奏的音乐更加成熟、细腻,根据现场不同的场景气氛变化着所演奏的音乐,时而欢快热烈、振奋人心,时而婉转细腻、声入人心,深受观众的喜爱。在一次次与现场观众的互动中,传承着传统艺术的同时,也在根据现场观众的反馈,对自己的演奏不断进行着完善,演奏风格逐渐呈现出多元化特点。在得到各方认同的同时,也进一步促进了对自我的认同,使其对所传承的冀东鼓吹乐有了更深入的理解和认知,这也为他于1995年退休回到家乡义务进行着冀东鼓吹乐的传承与发展奠定了基础。

纵观徐阁的鼓吹艺术,与其他艺人的艺术人生有相似的地方也有其独特性,相似的是历史时代背景,差异的是其艺术人生发展轨迹和产生的影响,其独特的艺术人生,对冀东鼓吹乐传承发展有何影响?为何会有其独特的艺术人生?其独特的艺术人生又如何映射他的演奏观念和行为。对问题的回应,借鉴洛秦先生的“音乐文化诗学”理论,从“宏观层”—历史场域、“中观层”—音乐社会和“微观层”—特定机制的整体视角对问题进行分析,有着不一样的回答。

“从社会的角度来看,一个民间艺人成长的过程也是其社会化的过程”。徐阁成长的历史场域,与同时代大多数民间艺人较相似,20世纪50年代生在冀东,长在党的红旗下,受到传统音乐文化的滋养,与新中国共成长,为新中国建设所鼓舞,经历了动荡的“文革”,艺术的发展印上了较深的印记,伴着历史春风迎来了“改革开放”,积极投身音乐传承,改革开放后期,随着国家实力的增强、民族音乐研究的不断深入,民间音乐得到了相应重视,在全球化趋势加剧、地方性知识异军突起的21世纪,享受着新时代“非遗”运动带来的“文化传承人”红利,同时在提倡“文化自信”与“文化自觉”的当下,在政府提供的平台上,践行着文化传承人的社会使命。

从“中观层”—音乐社会、“微观层”—特定机制视角来看,徐阁成长的音乐社会首先是冀东传统文化的乡土社会。何为乡土社会?乡土社会对传承人徐阁艺术人生又有何影响?费孝通先生在《乡土中国》中提出“乡土社会是礼治的社会”,项阳认为这种“礼治内涵的外化显现就是民间礼俗”。礼与俗存在差异性又有其共生性的特质,在素有“礼仪之邦”的中国,礼俗相伴,共同影响着社会文明和人们的观念。“俗”字内涵丰富,含义之一可指向乡间社会,诸如婚丧嫁娶、庙会、仪式庆典、家族祭祀、上梁开业等多种礼俗。冀东地区民间礼俗较多,在红白仪式、秧歌庙会、开业庆典中都能看见冀东鼓吹乐的身影。在浓郁鼓吹乐家庭氛围中成长起来的徐阁,牙语之时便受到了冀东鼓吹乐文化的影响,少年时期便随着家里长辈,初识乡间社会,参加民俗仪式演奏,提升了认知、锤炼了技术、开阔了眼界,为其青年时期脱颖而出,进入部队文工团,奠定了基础。新环境,对徐阁艺术观产生了影响,把学习到的专业音乐理论知识创造性地融入进了冀东鼓吹乐的演奏风格中,不仅使个人艺术生命更加多彩,且在更广阔的社会里传承着冀东鼓吹乐,为其在新时代到来之时,进入专业音乐学府及高师院校进行交流、教学和传承做了铺垫。同时,得到了更广泛的社会认同,并对冀东鼓吹乐音乐文化传承的历史责任和个人艺术人生的意义有了深刻认知。

三、徐阁演奏的音乐形态阐述

运用“音乐文化诗学”理论从“宏观层”—历史场域、“中观层”—音乐社会和“微观层”—特定机制视角,对徐阁的艺术人生进行历时与共时、深描与浅描相结合的分析,可知个人演奏形态与风格的形成,不只是一元而是多元因素互动的结果。作为冀东鼓吹乐传承人,徐阁演奏风格的形成,离不开多元语境共同作用影响。若结合“远—近”两级变量关系进一步对前者分析,影响其演奏风格形成较近的则是家族冀东鼓吹乐技艺的传承,从乐器选用、演奏方式、演奏曲目、演奏技法等,都有着冀东鼓吹乐艺术痕迹。

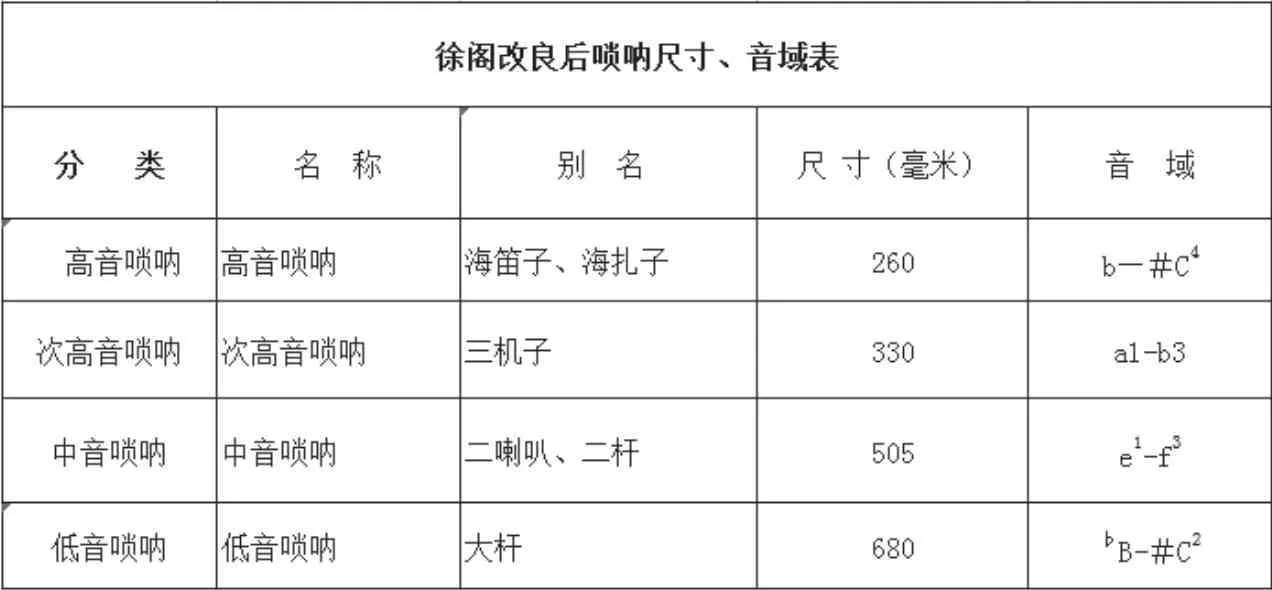

冀东鼓吹乐相较于其他地区,特点之一是乐队编制精练,一般有3—6人,演奏形式变化多样,人少变化多,且风格突出。唢呐是主要乐器,因形制不同而分为海笛子、三机子、二唢呐(也叫二机子、二喇叭)和大唢呐(也叫大杆、老憨)。这四种唢呐的调高、尺寸、音域、形制等都有所差异。如表1:

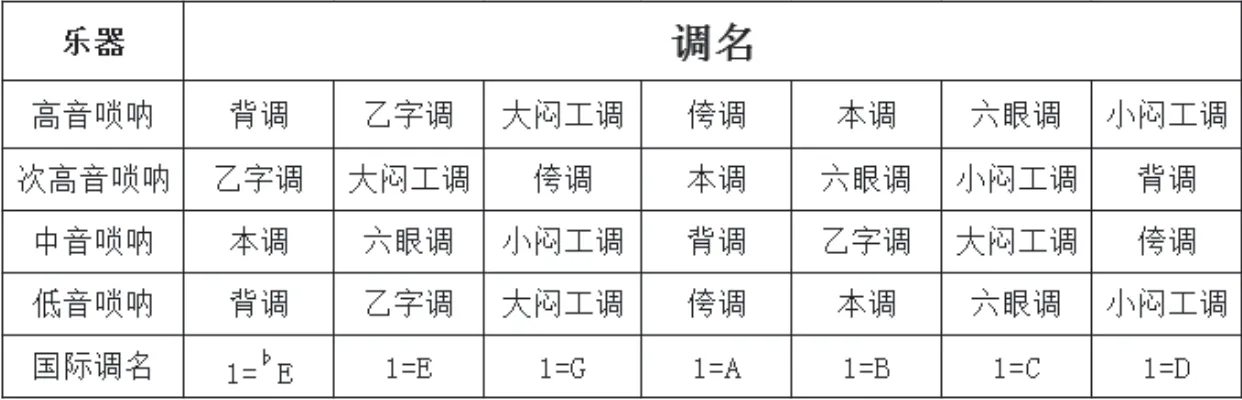

由于演奏环境、乐器数量及演奏形式不同,冀东鼓吹乐分为平吹、花吹和套吹三种样式。平吹的变化较少,由两支二唢呐和一鼓一钹组合,一支走尖,一支走塌;花吹突出唢呐的即兴表演,对奏者的水平要求较高;套吹运用乐器较多,包括四支唢呐加部分打击乐器。徐阁对上述三种演奏的掌握较全面,可谓轻车熟路,尤其花吹,可根据现场氛围的感染,迅速调整演奏张力,欣赏者常被其精湛、灵活的演奏所吸引。如表2:

创新基于传统,而传统基于传承得以延续。对徐阁当下音乐演奏形态进行阐释,离不开对其传承过程进行全景式分析。某一乐种的形成离不开特定时代、文化、地域、审美等因素影响,冀东鼓吹乐这一区域乐种,在百年的传承发展中,积累下了大量乐谱、乐器、演奏技法、代表曲目等遗产,作为传承人的徐阁,其传承所为体现在以下三方面:其一,乐器乐谱方面,一百多年的唢呐乐器至今保管完好,一些工尺谱也有较好的保存,虽然在“文革”、唐山大地震中一些珍贵的乐谱等珍贵资料遭到破坏,但在其努力下部分残缺乐谱如《大玉福祭》《白金歌》《将军令》等得到了修复,在其传承中依然发挥着历史使命。其二,传统演奏技巧方面,传统冀东鼓吹乐大唢呐中典型演奏技巧“麻尖音”“军号音”“喉音咔奏”“三弦音”等技巧依然在徐阁的演奏中经常出现,在一些作品的演奏中,对这些技巧的使用会理性地依据传统,不做过多感性演绎。其三,传承教学方面,在其传承教学中,依然使用传统“口传心授”的方式进行,用其本人的话来说既是音有数而韵味是无穷的,通过口传心授能把冀东鼓吹乐的传统声音魅力,原汁原味地传授给学生,使处于核心层冀东鼓吹乐的音乐得以延续。

表1.

表2.

传统在创新中得以传承,创新在时代中得以发展。由于徐阁所处时代、个人艺术经历的不同,其演奏风格在传统的基础上又有着时代和个人的印记。唢呐作为冀东鼓吹乐的物质载体,其性能对音乐的表达起着至关重要的作用。徐阁在多年的演奏实践中,对唢呐的哨片、木杆、碗的尺寸和内径都进行了改良,使其对音乐完整表达及与当下音乐审美契合。如表3:

为了进一步挖掘冀东鼓吹乐中唢呐演奏的艺术表现力,突破传统演奏方法,更准确、形象地表达其所演奏的音乐,徐阁在多年的艺术实践中,在传统唢呐演奏的基础上改良创新了一些独特的唢呐演奏技巧。如用唢呐模仿军号的“军号音”吹法,在传统的基础上其气息、嘴劲、指法都有了变化,演奏出的军号音不仅逼真而且更响、更轻、更松弛,笔者认为这与其多年的军旅生活生涯有着直接原因。“鸟叫音”技巧有其独特性,可模仿几种不同种类的鸟的鸣叫声,其用冀东大唢呐演奏出来有着独特的音响效果。“麻尖音”技巧在运用经过其自己改良后的唢呐演奏时,音量更大,共鸣性更好,穿透力更强,味道更佳的浓郁。“带手”技巧是其演奏创新中又一例证,他在凡子孔(第三孔)音上运用此技巧较多,在打开第三孔中指的同时,在带的首音上运用较密集的“花舌”,配合以灵活多变的气息,演奏出的音响更加的形象、有感染力。

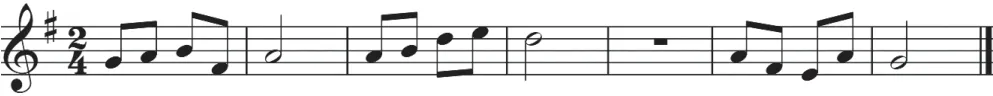

徐阁在实践中以秧歌曲、牌子曲演奏为主,喜用循环换气、上滑音花舌、麻尖音、扣指音等技巧,并结合借字变调手法。由于转调次数、作品特点,借字转调可分单借、双借、三借、四借。徐阁演奏的《普庵咒》较鲜明地运用了这些手法。

徐阁指出,唢呐在冀东鼓吹中的指孔与自然音阶的基本音列,没有固定的对应关系,可根据演奏音乐的不同,灵活运用不同指孔间的组合、指孔开闭程度并配合口含哨片距离、气息控制等,通过“借字变调”方式,奏出的音已溢出了音孔数的音列。不难看出,“传统音乐的乐学理论就蕴含在艺人们的指法里,并体现为一种‘品音观念’,‘指法思维’和指法记忆”。

表3.

四、“传承人”身份的文化隐喻

传承人身份的界定,在操作层面,官方划定出了一些具有普遍指导性的量化标准。随着大量“非遗”涌现,以存在即差异视角对其观之,这种具普遍性的量化标准,能否达到设想初衷,需由实践来检验。在当下语境中,徐阁作为“非遗”冀东鼓吹乐传承人,不仅包括了官方认同,也是社会和自我的认同。多层级的认同中,其身份隐喻,应从多层面解读。受儒家文化影响的乡土社会,对民间礼俗文化有着根深蒂固的认知,在民间礼俗丰富的冀东,民俗为载体,传承着形式多样的民间音乐艺术,如传统小曲、渔歌、号子、大鼓、吹打乐、皮影调等,尤其在广大乡村的一些婚丧嫁娶、庙会展演、秧歌伴奏等活动中,都能看到徐阁操弄鼓吹的忙碌身影。这般民俗中,其身份有着多层隐喻。如杨曦帆所说:“音乐与身份认同的关系是双向的,既有从旁观者/研究者角度的观察所得,也有表演者自己所希望的效果。表演者希望通过他们的音乐和身份认同结合起来,从而强化地方音乐的自我属性及其在文化上的权威性。”

传承人身份隐性的权利,在一定空间语境下会外化为显性的话语。显性话语,对所传承的冀东鼓吹乐或与该乐种关系甚密的局内人抑或关系较远的欣赏者局外人来说,都有着影响力。在社会背景、民众审美及传承人行为方式差异下,传承人对所传承的乐种会根据前者的差异,进行着持续性的再造。在每次的“去语境化”和“在语境化”的表演中,表演者自我认同之时,亦对所传承的乐种进行着自我演奏风格的塑造。这种塑造,对传承冀东鼓吹乐而言,一定程度上改变了其原有的音乐形态,于中介性的传承人而言,是自我音乐认同的固化,于被传承者而言,则是传统在下一代中的延续。延续的是冀东鼓吹乐,其实更是传承人的文化观念,通过实践行为改变后的传统,则是在传承人那里,进行着代际传承与传播。永恒是相对的,不断的变即是真理。

结 语

郭乃安先生认为,人是音乐的出发点和归宿。以冀东鼓吹乐传承人徐阁为研究主体,运用洛秦“音乐文化诗学”理论,从历史构成、社会维系、特定机制等层面对前者的音乐性进行整体分析,其音乐风格的形成,不仅受特定的社会、文化、地域、观念等因素影响,而且在官方认同、社会认同中提升了对自我传承人的身份认同和责任担当。在不断地自我认同中,对所传承的冀东鼓吹乐有了更深入的认知和传承动力。在此推动下,延续着传统,进行着创造,在创造中重构着冀东鼓吹乐的音景生态。同时,将“当下,具有后现代思维的历史民族音乐学研究的主体就是基于民间艺人微观音乐文化生活的历史叙事作为切入点,关注民间草根阶层、音乐世界中的‘小人物’的音乐生活史的研究来折射宏观音乐世界中的大的历史问题”。因此,从社会、文化身份整体视角,对乐本体、乐人、乐事间互动关系进行学术阐释,不仅有助于传统的延续,而且对传承人的培养、非遗保护工作推进、乡土文化推广有重要影响。