工作场所妒忌情绪对团队成员合作的影响

孙树伟,张海燕

(1.徐州工程学院 数学与统计学院,江苏 徐州 221111;2.江苏师范大学 商学院,江苏 徐州 221116)

一、引言

工作场所妒忌情绪,特指“情境性妒忌(Episodic Envy)”,显著区分于“特质性妒忌(Dispositional Envy)”),即当员工A观察到与己十分相近或相似的同事B拥有A目前没有却十分渴望拥有的、对自我概念构成十分重要的事物(比如,较高水平的薪酬、晋升、丰厚的奖励、良好的上下级关系等)时,员工A所经历的这种不利社会比较(Unfavorable Social Comparison)给自己所带来的一种复杂而痛苦的情绪[1-2]。由于经由社会比较的自我评价是员工个体自身的内在需要[3],因此,作为员工在自我概念构成重要领域中由不利社会比较(比如,薪酬水平比较、工作业绩比较、社会地位比较等)所带来的一种挫败而痛苦的情绪,工作场所妒忌是员工工作生活中的普遍而重要事件,会对员工工作态度和行为以及组织的诸多方面均可能产生影响[4]。因此,围绕工作场所妒忌情绪的可能影响,学者们进行了大量的理论探讨和实证研究,积累了有关工作场所妒忌情绪影响研究的丰富成果[5-10]。

然而,纵观现有文献可以发现,大量研究集中于考察工作场所妒忌情绪的“消极影响”,鲜有研究涉及工作场所妒忌情绪的潜在“积极影响”。无疑,这与组织实践中常常发生的有员工因羡慕同事取得的优异成绩或具有的卓越比较优势而通过努力自我提升或自我改善来实现优异工作成就或取得比较优势的事实或现象,并不相符。本研究认为,客观、公正和全面地认识工作场所妒忌情绪,不可忽视工作场所中客观存在的上述事实或现象,换句话而言,探讨工作场所妒忌情绪的潜在“积极影响”,同揭示其“消极影响”一样十分重要,将十分利于我们正确理解工作场所妒忌情绪并有的放矢地进行员工工作场所妒忌情绪管理。

出于下述两个主要原因考虑,本研究致力于考察和揭示工作场所妒忌情绪对“团队成员合作”的可能积极影响和消极影响。第一,伴随着组织工作系统的愈益不确定、复杂和具有互依性,“团队”因其无以比拟的灵活性已成为组织普遍而主要的工作方式和工作单元,“团队成员合作”则成为影响团队有效性和组织有效性的关键因素[11]。第二,源于工作场所中员工彼此之间“相互比较”的工作场所妒忌情绪,与组织工作团队情境下的代表性人际“互动”行为的“团队成员合作”,似乎均具有“他人”指向;二者之间共有的“人际互动”本质,以及工作场所妒忌情绪的普遍性和团队成员合作的愈益重要性,使得越来越多的学者和实践者开始关注工作场所妒忌情绪-团队成员合作间的可能影响关系。

本研究将从工作场所妒忌情绪的善、恶意属性视角,运用情绪相关理论及工作场所善意妒忌情绪和恶意妒忌情绪的概念内涵,推导并预测它们分别对团队成员合作的差异性影响。期望本研究能够为揭示工作场所妒忌情绪的可能潜在积极影响、科学与全面地认识工作场所妒忌情绪以及从员工个体情绪视角丰富和拓展团队成员合作的前因变量,做出贡献。

二、理论基础与研究假设

(一)工作场所妒忌情绪的善恶意属性

组织生活中,员工的工作场所妒忌情绪十分普遍,它源于与处于比较优势地位的相似个体在他们极为看重的薪酬、晋升、奖励、上下级关系等方面所进行的社会比较[12],是员工个体在对自我概念(self-view/self-concept)构成十分重要领域的社会比较中观察到或意识到自己不仅缺乏而且十分渴望得到他人在该领域拥有的比较优势、特质、能力或成就等时,所产生的一种混含自卑、羡慕/敌意、抱怨等在内的一种复杂而痛苦的社会情绪[1,4]。

传统主流的工作场所妒忌情绪研究文献,通常将对妒忌对象“怀有敌意”界定为员工妒忌情绪的核心[1],十分强调工作场所妒忌情绪主体对妒忌对象的消极态度及所触发的妒忌情绪主体的消极行为倾向,而严重忽视了工作场所妒忌情绪亦可能触发妒忌主体的羡慕以及激活妒忌主体的积极行为倾向[4]。仅仅专注于消极情感成分和消极行为倾向的工作场所妒忌情绪研究,是有失偏颇的,不利于我们客观而公正地认识工作场所妒忌情绪。

本研究认可并接受将工作场所妒忌情绪界定为“对他人好运的痛苦感受”,它是一种将触发员工个体对消极情境(即不利的工作场所比较)作出适应性行为反应的自我平衡情绪[4]。行为科学认为,人类本能地避免痛苦和追求快乐[13],因此,工作场所妒忌情绪作为员工个体的一种痛苦感受和认知紧张来源[14],将驱动其采取相关行为策略来尽力减少妒忌情绪所带来的痛苦感受[15]:当妒忌主体倾向于将导致工作场所妒忌情绪的不利社会比较视为一种纯粹的“威胁”时,他们将对妒忌对象(即,具有比较优势的同事)充满敌意甚至会报复妒忌对象[2,14];当妒忌主体从不利社会比较中看到了“机会”和“自我挑战”时,他们则倾向于通过提升自身以追赶上妒忌对象的适应性反应[16]。很显然,这是工作场所妒忌情绪所引发的两种截然不同的行为倾向:专注于削弱和破坏妒忌对象的“威胁型行为倾向”(threat-oriented action tendencies)与致力于提升自身的“挑战型行为倾向”(challenge-oriented action tendencies)。这即工作场所善意妒忌情绪和恶意妒忌情绪区分。

(二)工作场所善意妒忌情绪、工作场所恶意妒忌情绪与团队成员合作

依据工作场所妒忌情绪的善、恶意属性区分,所谓“工作场所善意妒忌情绪”,在情感成分上往往体现为妒忌主体对妒忌对象的“喜爱”和“羡慕”,在包含的行为倾向上往往表现为妒忌主体专注于妒忌对象的比较优势(对“事”不对“人”)而致力于通过提升自身而尽可能缩短甚至超越妒忌对象的比较优势的“挑战型行为倾向”。一方面,工作场所善意妒忌情绪所蕴含的妒忌主体对妒忌对象的“喜爱”和“羡慕”,将可能驱使妒忌主体愿意与妒忌对象(即,工作团队内与自己十分相似且具有比较优势的其他团队成员)共事与合作,这种乐于共事与合作的主观意愿将因喜爱和羡慕的程度加深而可能愈加突出;另一方面,妒忌主体关注妒忌对象的“比较优势”的自我提升或自我改善的努力倾向,将可能引导妒忌主体主动通过与具有比较优势的团队成员的密切合作,来学习和模仿妒忌对象以取得其令人羡慕的比较优势。因此,关于工作场所善意妒忌情绪对团队成员合作的可能影响,本研究预测,工作场所善意妒忌情绪可能利于团队成员合作。所以,本研究提出研究假设H1:工作场所善意妒忌情绪,倾向于正向影响团队成员合作。

依据工作场所妒忌情绪的善、恶意属性区分,所谓“工作场所恶意妒忌情绪”,在情感成分上往往体现为妒忌主体对妒忌对象所怀有的“敌意”,在蕴含的行为倾向上则往往表现为妒忌主体专注于妒忌对象(对“人”不对“事”)而致力于将妒忌对象从比较优势位置上拉下来的“威胁型行为倾向”。一方面,工作场所恶意妒忌情绪所包含的妒忌主体对妒忌对象怀有的“敌意”成分,将可能驱使妒忌主体排斥甚至反感与妒忌对象的共事与合作,并且,这种排斥和反感的主观意愿将因妒忌主体对妒忌对象的敌意程度增强而可能增强;另一方面,专注于将具有比较优势的其他团队成员(即妒忌对象)从比较优势位置上拉下来的“威胁型行为倾向”,将可能驱使妒忌主体消极应对甚至破坏与具有比较优势的其他团队成员的合作。因此,关于工作场所恶意妒忌情绪对团队成员合作的可能影响,本研究预测,工作场所恶意妒忌情绪可能会破坏团队成员合作。所以,本研究提出研究假设H2:工作场所恶意妒忌情绪,倾向于负向影响团队成员合作。

三、研究设计

(一)研究样本

本研究向我国组织团队工作情境下的全日制员工发放调研问卷,共计收集有效调研问卷362份。362个有效团队成员样本的结构如下:在年龄方面,平均年龄为34.04岁,25岁及以下、26—35岁、36—45岁、46—55岁和56岁及以上的员工分别占15.75%、48.07%、24.59%、9.94%和1.66%。在性别方面,男、女员工分别占比51.10%和48.90%。在受教育程度方面,10.50%为博士,18.51%为硕士,70.99%接受本科及以下学历教育。其中,本科占比32.04%,大专或职高占比31.77%,高中及以下占比7.18%。在工龄方面,6.35%工龄长于25年,10.50%为16—25年,9.67%为11—15年,73.48%参加工作10年以内。其中,13.26%参加工作1年及以内,39.23%工龄为25年,20.99%参加工作6—10年。在职称或技能等级方面,1.10%为正高级职称或技能等级,10.50%为副高级职称或技能等级,88.40%为副高级以下职称或技能等级。其中,初级占比39.50%,中级占比48.90%。在婚姻状况方面,72.10%为已婚员工,27.90%为未婚员工。

(二)变量测量

1.工作场所善意妒忌情绪。借鉴和修正Lang和Crusius开发的5题项量表[17],由被调查团队成员个体首先回想工作场所中经历的社会比较,然后运用五点量表法来自评“工作场所善意妒忌情绪”。信度系数值为0.83。

2.工作场所恶意妒忌情绪。借鉴和修正5题项量表[17],由被调查团队成员个体首先回想工作场所中经历的社会比较,然后运用五点量表法来自评“工作场所恶意妒忌情绪”。信度系数值为0.93。

3.团队成员合作。借鉴Varella等开发的9题项量表[11],由被调查团队成员个体运用李克特五点量表法(1=非常不同意,5=非常同意)来自评“团队成员合作”。比如,“在需要的时候能够互相护短”“因为从其他团队成员那里获得支持而感觉很舒服”“愿意工作到很晚去帮助同事”等。信度系数值为0.82。

4.控制变量。将团队成员个体的传记特征变量(性别、年龄、受教育程度、工龄、职称或技能等级和婚姻)作为控制变量。另外,由于“工作场所善意妒忌情绪”和“工作场所恶意妒忌情绪”具有社会比较本质,亦将在实证分析中控制团队成员个体的“社会比较倾向”。借鉴Gibbons和Buunk的11题项测量量表[18],由被调查团队成员运用五点量表法来评价自己的“社会比较倾向”。信度系数值为0.78。

四、实证分析

(一)信效度分析和共同方法偏差检验

据前文所述,本研究涉及的主要变量(自变量“工作场所善意妒忌情绪”和“工作场所恶意妒忌情绪”、因变量“团队成员合作”,以及作为控制变量之一的“社会比较倾向”)的信度系数值均大于0.70,表明它们均具有良好的内部一致性。

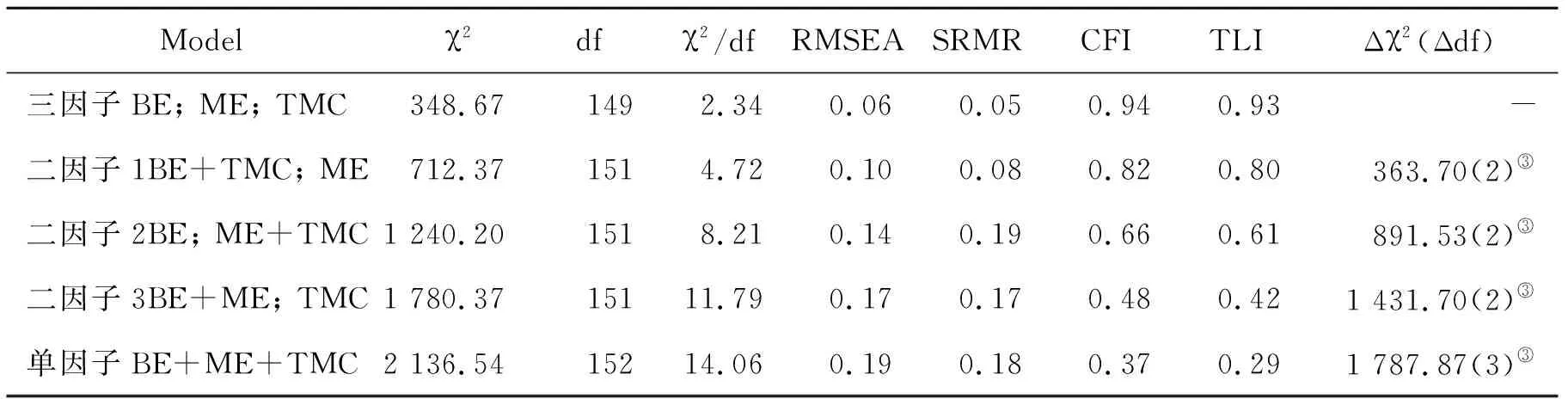

为了确保本研究假设所涉及的三个主要变量(“工作场所善意妒忌情绪”“工作场所恶意妒忌情绪”和“团队成员合作”)的结构效度,在Mplus 7.0软件中运行该三因子测量模型及可替代测量模型的验证性因子分析[19],结果如表1所示。

如表1所示,假定的三因子测量模型与实证数据的拟合效果良好:χ2(149)=348.67,χ2/df=2.34,CFI=0.94,TLI=0.93,RMSEA=0.06,SRMR=0.05,并且,该假定的三因子测量模型,均实现了在0.001水平上显著优于其他可能的替代测量模型。表明本研究假设涉及的三个主要研究变量具有良好的结构效度。

表1 测量模型的CFA和卡方差异检验结果(N=362)

此外,由于本研究三个主要变量均来自于被调查团队成员个体的自我评价,存在共同方法偏差问题,因此,在进行研究变量之间影响关系假设检验之前,需要先检验实证数据的共同方法偏差问题是否严重。本研究遵循Harman单因素检验步骤[20],将所有测量题项全部负载在一个因子(即假定的共同方法因子),如表1显示,单因子测量模型(BE+ME+TMC)与实证数据的拟合效果十分不理想:χ2(152)=2 136.54,χ2/df=14.06,CFI=0.37,TLI=0.29,RMSEA=0.19,SRMR=0.18。因此,表明本研究实证数据的共同方法偏差问题不严重,可以运用来进行后续的研究假设检验。

(二)描述统计与相关性分析

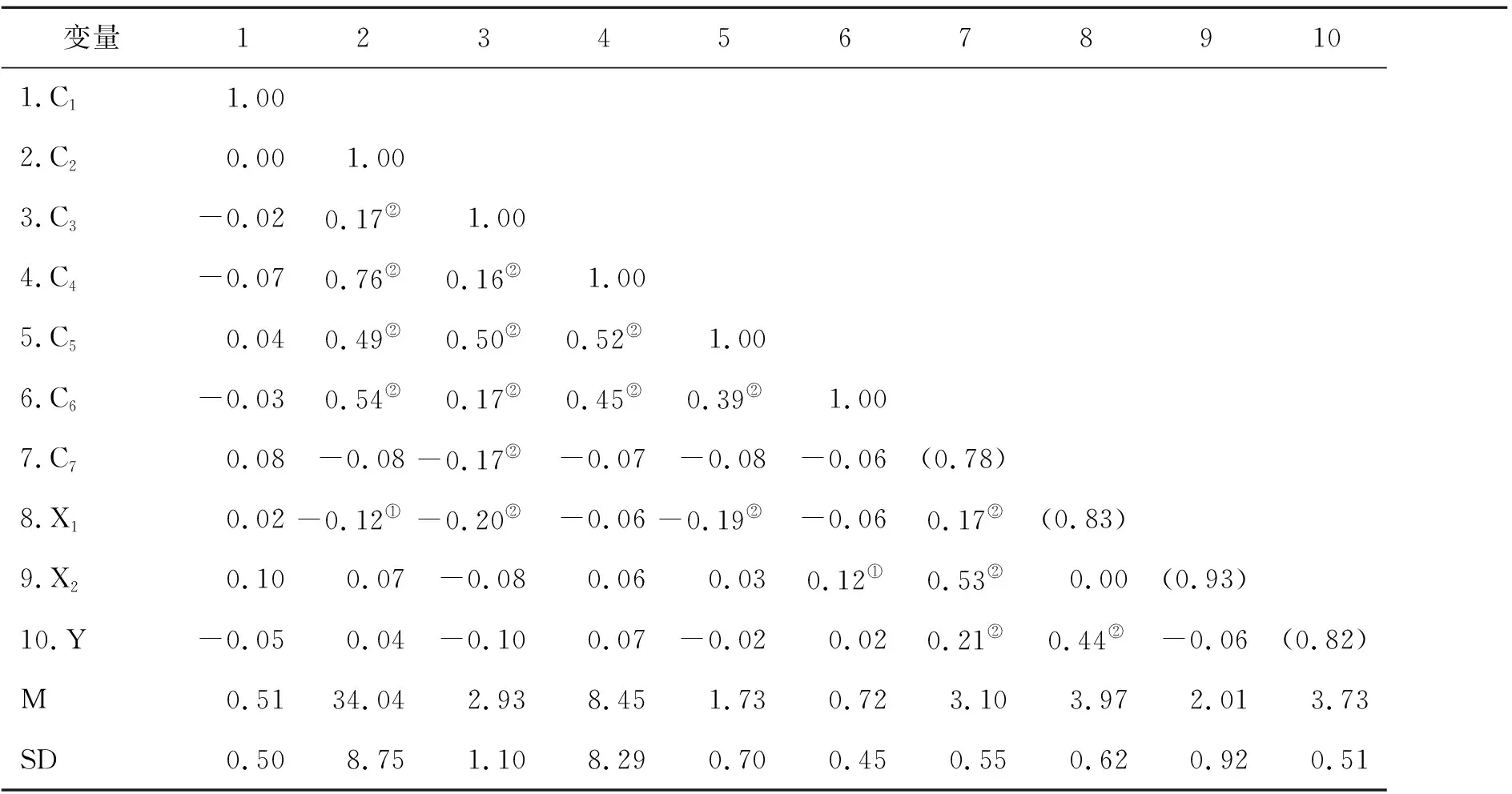

本研究涉及所有变量的均值(M)、标准差(SD)和相关系数详见表2。其中,C1表示性别,0为女,1为男;C2表示未进行编码处理的实际年龄。C3表示受教育程度,1—5依次表示高中及以下、大专或职高、本科、硕士、博士。C4表示未进行编码处理的实际工龄。C5表示职称等级或技能等级,1、2、3、4依次表示初级、中级、副高级和正高级。C6表示婚姻状况,0为未婚,1为已婚。C7表示社会比较倾向。X1、X2和Y分别表示工作场所善意妒忌情绪、工作场所恶意妒忌情绪和团队成员合作。

表2中的相关性分析结果显示,团队成员合作,与工作场所善意妒忌情绪显著正相关(r=0.44, p<0.01),与工作场所恶意妒忌情绪不显著相关(r=-0.06, p>0.05, not significant)。工作场所善意妒忌情绪,与社会比较倾向显著正相关(r=0.17,p<0.01),与年龄(r=-0.12,p<0.01)、受教育程度(r=-0.20,p<0.01)和职称或技能等级(r=-0.19,p<0.01)显著负相关。;工作场所恶意妒忌情绪,与婚姻状况(r=0.12,p<0.01)和社会比较倾向(r=0.53,p<0.01)均显著正相关。

表2 研究变量均值、标准差、相关系数和信度系数(N=362)

(三)研究假设检验

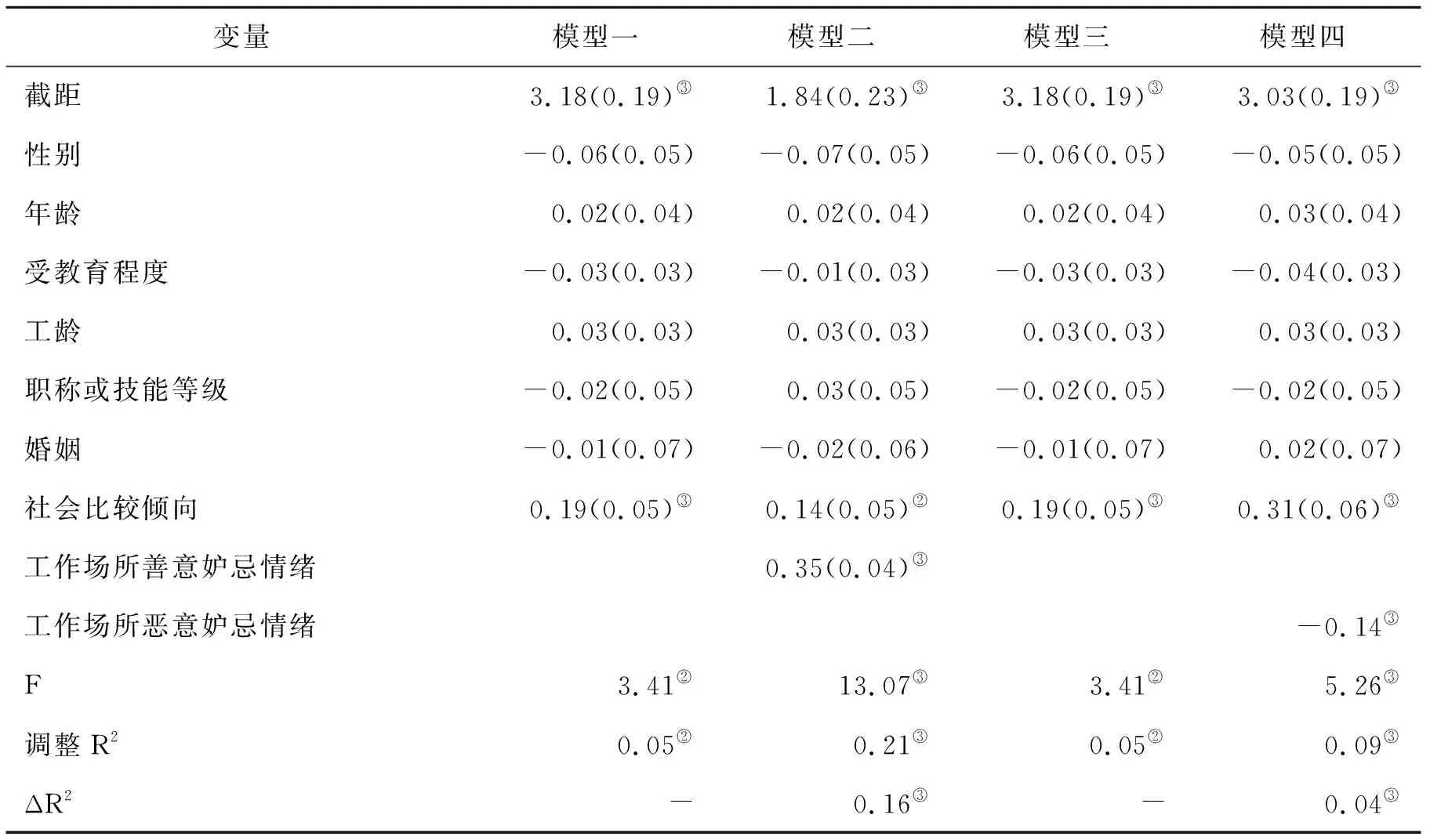

基于层级回归分析而获得的研究假设检验结果见表3。ΔR2:模型二是与模型一进行比较、模型四是与模型三进行比较。表中“年龄”和“工龄”为进行编码处理后的值。年龄:1表示25岁及以下,2表示26—35岁,3表示36—45岁,4表示46—55岁,5表示56岁及以上。工龄:1表示1年及以内,2表示2—5年,3表示6—10年,4表示11—15年,5表示16—25年,6表示26年及以上。

研究假设H1预测,工作场所善意妒忌情绪倾向于正向影响团队成员合作。在表3中模型一控制了性别、年龄、受教育程度、工龄、职称或技能等级、婚姻和社会比较倾向对“团队成员合作”的可能影响后,模型二将“工作场所善意妒忌情绪”引入对“团队成员合作”的回归模型,结果显示,“工作场所善意妒忌情绪”增加解释了“团队成员合作”方差变异量的16%(ΔR2=0.16, p<0.001),并且,“工作场所善意妒忌情绪”的确显著正向影响“团队成员合作”(β=0.35, p<0.001),意味着工作场所善意妒忌情绪倾向于促进团队成员合作。因此,研究假设H1获得实证数据的支持。

研究假设H2预测,工作场所恶意妒忌情绪倾向于负向影响团队成员合作。在表4中模型三控制了性别、年龄、受教育程度、工龄、职称或技能等级、婚姻和社会比较倾向对“团队成员合作”的可能影响后,模型四将“工作场所恶意妒忌情绪”引入对“团队成员合作”的回归模型,结果显示,“工作场所恶意妒忌情绪”增加解释了“团队成员合作”方差变异量的4%(ΔR2=0.04, p<0.001),并且,“工作场所恶意妒忌情绪”的确显著负向影响“团队成员合作”(β=-0.14, p<0.001),意味着工作场所恶意妒忌情绪倾向于削弱团队成员合作。因此,研究假设H2亦获得实证数据的支持。

表3 工作场所善、恶意妒忌情绪对团队成员合作的层级回归分析结果(N=362)

五、结论与建议

员工个体的社会比较需要所导致的“工作场所妒忌情绪”与不确定、动态组织工作情境下的“团队成员合作”,因员工工作场所妒忌情绪的普遍存在、团队成员合作的日益重要性以及二者之间共有的“人际互动”关联性,使得工作场所妒忌情绪-团队成员合作间的影响关系逐渐进入学者和实践者的关注视野。本研究即从工作场所妒忌情绪的善、恶意属性视角,探讨并预测二者之间的可能影响关系。本研究主张,无论是在包含的情感成分还是蕴含的行为倾向上,工作场所妒忌情绪均具有显著的善意和恶意属性区分。科学揭示工作场所妒忌情绪-团队成员合作间的影响关系,应该首先区分工作场所善意妒忌情绪和工作场所恶意妒忌情绪,再分别探讨“工作场所善意妒忌情绪-团队成员合作”和“工作场所恶意妒忌情绪-团队成员合作”间的可能影响关系。基于情绪相关理论和工作场所善、恶意妒忌情绪的定义,本研究预测,工作场所“善意妒忌”情绪显著正向影响团队成员合作、工作场所“恶意妒忌”情绪则显著负向影响团队成员合作。来自我国组织团队工作情境下的362位团队成员个体的样本调查数据,证实了本研究有关工作场所妒忌情绪-团队成员合作间影响关系的上述预测。

本研究结论,不仅通过证实工作场所妒忌情绪的善恶意属性区分、揭示工作场所妒忌情绪的“积极影响”和从员工个体情绪视角拓展团队成员合作的重要前因变量,作出理论贡献,亦为组织正确认识和管理员工工作场所妒忌情绪以及有效促进团队成员合作提供实践启示。员工工作场所妒忌情绪的善、恶意属性区分,是其发挥积极影响还是消极影响的关键。其中,工作场所善意妒忌情绪倾向于带来积极影响,工作场所恶意妒忌情绪则更可能导致消极影响。因此,鉴于员工工作场所妒忌情绪在组织中的普遍存在,管理者应在客观、公正和全面认识工作场所妒忌情绪的善恶意属性及积极影响和消极影响的基础上,科学识别员工的工作场所善意妒忌情绪和工作场所恶意妒忌情绪并加以区别对待。在积极鼓励、认可和倡导员工工作场所“善意妒忌”情绪的同时,通过引导员工发现不利社会比较中提升自我的“机会”而驱动员工主动将工作场所“恶意妒忌”情绪向“善意妒忌”情绪转变。如此,尽量避免工作场所恶意妒忌情绪可能导致的消极影响和充分发挥工作场所善意妒忌情绪的积极影响。工作场所善意妒忌情绪和工作场所恶意妒忌情绪,均是影响团队成员合作的重要因素,其中,善意妒忌情绪倾向于促进团队成员合作,而恶意妒忌情绪则更倾向于削弱团队成员合作。因此,组织在考虑设计能够加强团队成员合作的具体措施时,不可忽视员工自身的工作场所善意妒忌情绪的可能积极影响和恶意妒忌情绪的潜在消极影响,尤其是要充分利用员工工作场所“善意妒忌”情绪的潜在积极影响来有效地促进团队成员的合作。