职业韧性的概念、演变及展望

蔡锐星

(清华大学 公共管理学院,北京100084)

一、引言

现代组织的工作要求很高,员工面临高水平的工作负荷和工作不安全感,还通常伴随着高认知和高情感要求,要应对持续的组织变革;同时技术、全球经济环境、人口和移民模式使得工作节奏越来越快、工作越来越多样化,对于员工而言越来越难以预测。个体要想在劳动力市场上持续就业和晋升,需要积极应对工作的困难和解决好在职业发展道路上出现的问题。“韧性”(resilience)是能够从逆境、不确定、冲突和失败中,甚至从积极事件、进步以及与日俱增的责任中恢复过来的能力以及超越平凡的意志力[1],将韧性运用到工作场所中,则称为“职业韧性”。个体拥有职业韧性,则拥有了有效应对工作和职业生涯挑战的心理资本,它能使个体更好地适应动态的职业环境。近年来国内、国外不乏对职业韧性的研究,本文将对已有的“职业韧性”研究成果进行梳理,重点梳理、厘清职业韧性的内涵,并回顾过往实证研究中对职业韧性的关注。

二、职业韧性的内涵

职业韧性(career resilience)的概念最早由London[2]于1983年在《关于职业动机的理论》一文中提出,London认为“职业动机”是一种个人特征,它受情境变量影响并反映在个人的决定和行为中,而这种个人特征包括职业认同、职业洞察力和职业韧性,London将职业韧性定义为“在不乐观的环境中个体对职业扰乱(career disruption)的抵抗”,亦即个体能积极应对职业发展中出现的问题,同时“高职业韧性不意味着个体对消极的环境条件不为所动,而是他(她)能更加有效地应对消极的工作情境”。为了帮助理解职业韧性,London还提出了其对立概念:职业脆弱性(career vulnerability),意为个体面对不乐观的工作条件(如实现职业目标受阻、不确定性、糟糕的同事或上司关系等)时心理脆弱性(如焦虑不安, 功能失调等)。之后London[3]在1993年又指出职业韧性的表现体现为欣然接受组织和工作的变化、期待并与新员工愉快共事、充满自信并乐于冒险。London和Noe[4]再次定义了职业韧性:它是适应变化环境(即使环境是令人气馁的或破坏性的)的能力,并再次强调它的构成要素有自信、成就需要和乐于冒险。后来Carson和Bedeian[5]借鉴了London的观点,在设计职业承诺(career commitment)的测量量表时,提出职业承诺具有三个维度:职业认同、职业韧性和职业规划,但是Carson和Bedeian并没有重新阐释职业韧性的内涵。Waterman、Waterman和Collard[6]没有探讨职业韧性的定义,但他们提出应建立具备职业韧性的员工队伍,并认为具备职业韧性的员工是“不仅献身于持续学习理念、而且随时准备彻底改造自己以跟上环境变化的人,是为自己职业生涯管理负责和致力于公司成功的人”,对于每个个体来说,“意味着洞见市场趋势和懂得公司之后所需的技能和行为,意味着认清自己的技能(优势和劣势)和有一个提升自身绩效与长期就业能力的计划,意味着有意向和能力去迅速、灵活地应对变化的商业需求,也意味着当双赢关系不再可能时仍能继续前进”,此外“认识自己”和“拥有竞争性技能”是拥有职业韧性的两个步骤。Collard、Epperheimer和Saign[7]认为职业韧性是在快速变化的环境中管理自己的职业生涯的能力,是职业自主(career self-reliance)的结果,而职业自立的含义是对积极管理自己的工作寿命和在快速变化的环境中学习的毕生承诺。Kodama[8]把职业韧性定义为帮助人们应对风险和促进职业发展的心理特质。

Mishra和McDonald[9]基于前人的研究文献,总结了职业韧性在出现之初是作为更大的综合构念下的子概念被认识的,后来才逐渐被当作一个独立的概念进行研究;职业韧性被看作是一种能力(ability)或是一种过程(process),总体来说“是一种复杂的现象,涉及个体特征和环境的互动”,Mishra和McDonald将其定义为:随时间推移,一个人在职业生涯中尽管面临挑战、变化的事件和扰乱,仍能坚持、适应和(或)茁壮成长(flourish)的发展性过程。这一定义强调三个层面的内涵:职业韧性不是一次性事件,而一个在个人职业生涯中逐渐展开的过程;职业韧性是发展性的,因此它是一种积极适应;职业韧性承认由于挑战和扰乱存在于职业和个人生活中,那在个人职业生涯中挫折是可能发生的。

国内也有学者对职业韧性的含义进行探讨。许诺和凌文辁[10]将职业韧性定义为“个体在日常工作中应对各种工作压力和逆境时作出自我调整和适应的方式”,并认为“职业韧性就是员工如何面对工作逆境,从逆境中恢复并反弹。具有职业韧性的员工在恢复过程中会达到一个更高的认知水平,在恢复过后达到韧性得到加强的目的,变得富有经验,获得更多的知识”。李焕荣和曾华[11]将职业韧性表述为职业弹性,并将其定义为“个人积极应对职业变更或职业变更倾向所带来的压力所拥有的一种心理特征和能力的总和”。李宗波和王明辉[12]认为职业(生涯)韧性最重要的作用是,帮助职业人员克服职业压力和职业障碍。

宋国学[13]将职业韧性表述为职业生涯韧性,认为理解职业生涯韧性内涵可以从主动适应性、被动恢复性和综合性三种视角出发。以主动适应性视角:职业生涯韧性是主动预防和适应可能出现的高风险环境的能力,意味着个人能主动管理其职业生涯变革;以被动恢复性视角:职业生涯韧性是个人在职业生涯受到威胁或压力等消极因素影响时,以积极方式进行自我平衡、维持或从创伤中恢复的能力,属于积极心理资本的重要构成因素;以综合性视角:职业生涯韧性是应对日常工作生活压力的素质,突出工作-生活-质量理念和工作-家庭平衡理念。

李霞[14]参照心理韧性的分类,把职业韧性的定义分为三种类型:结果性定义、品质性定义和过程性定义,结果性定义强调在遭遇职业逆境后最终取得的良好结果;品质性定义则强调个人是否拥有某些特质或能力;过程性定义则强调个人应对职业逆境是一个过程,是个人与环境、保护性因素与危险因素相互作用的动态过程,此外李霞在研究中坦言,“职业韧性应为韧性研究的一部分, 是韧性概念下的一个子概念,职业韧性与一般心理韧性既有联系又有区别, 二者之间应有中度的相关”。

根据学者们对职业韧性定义的阐释,我们大致可以总结出:

(1)职业韧性尚且没有统一的定义,其定义经历了作为附属概念和作为独立概念的两个阶段。学者们对于职业韧性的概念内涵有各自的看法,对其的定义大致分为两个阶段[9],早期职业韧性是被当作是职业动机或职业承诺的子概念,在阐释其含义时会与它的上级构念联系在一起,后来随着学者们的关注增加,职业韧性才被赋予了独立概念的地位。但正如洪瑞斌[15]所言,早期的学者“为了放入更大的组合构念中,他们都只将韧性视为一个单纯的元素或构面,但是如此一来,就使他们失去探索与理解韧性更深入、复杂內涵的可能性”,职业韧性被当作独立概念进行研究后,对其含义的阐释才更为深入。

(2)职业韧性有两个层次的内涵,从第一层次到第二层次是含义深化的过程。第一层次含义如London[2-3]、Carson和Bedeian[5]所言,是个人抵抗工作中遭遇的挫折,适应环境的变化,此时学者简单沿用过去韧性定义,认为韧性是一种在逆境中反弹或复原的心理能力或适应能力[15];第二层含义进一步深化,如Waterman等人[6]、Collard等人[7]所言,它意味着个体保持对自己职业生涯发展目标的关注,管理、规划好自己的职业生涯,积极应对职业生涯的挑战。早期London和Carson等人把职业韧性置于职业动机、职业承诺概念下进行研究,没有把个人职业生涯规划和发展的内涵括进来,从Waterman和Collard等人开始,第二层含义才被有意识地强调。

而可能正是因为“career resilience”包含了两层含义,国内在引进这一概念时有译作“职业韧性”和“职业生涯韧性”,笔者认为“职业韧性”可以同时容纳上述两层含义,而“职业生涯韧性”可能或多或少弱化了第一层含义。总的来说两种译法没有根本上的差别,职业韧性是职业生涯韧性的基础,职业生涯韧性必然需要职业韧性,本文将采用“职业韧性”(resilience也被译为弹性、复原力、抗逆力等,但各种译法间的差异不大,在此采纳于肖楠和张建新[16]的建议,译作“韧性”)的译法。

综上所述,本文尝试在前人研究的基础上,从综合性的视角重新定义职业韧性:职业韧性是“韧性”在工作、职业中的运用,是指个体能积极应对工作中遭遇的挫折,适应环境的变化,并对自身职业生涯的规划保持关注,促进自身职业生涯的发展。

三、职业韧性的测量与维度

在职业韧性的维度划分和测量方面,前人已有不少的探索,以下按国内、国外和时间发展梳理职业韧性的量表开发和维度划分。

国外方面,London[2]在提出职业韧性概念的同时还说明了其包含的3个维度:自我效能感、冒险和依赖性,其中自我效能感包括自尊、自治性、适应能力、内控、成就需要、主动性、创造力、内在工作标准以及发展导向,冒险的内容包括冒险倾向、恐惧失败、安全的需要以及容忍不确定性,依赖性包括职业依赖、对主管和同事支持的需要,总的来说,高职业韧性的人会有高自我效能感、敢于冒险和低依赖性。 Noe和Bachhuber[17]设计了包含26个题项的职业动机量表,其中职业韧性分量表有13个题项;London[3]基于自己1984年[18]的研究开发了包含17个题项的职业动机量表,其中职业韧性维度包含7个题项。Carson和Bedeian[5]开发了包含12个题项的职业承诺量表,其中职业韧性维度设置了4个题项。

Collard、 Epperheimer和Saign[7]将职业韧性的内涵划分为自知、价值驱动、致力于持续学习、关注未来、人际网络、灵活性6个维度;Goldenkoff[19]曾将职业韧性的分为决策行为、寻求工作行为、寻求竞争行为3个维度,但两者都没有设计相应的量表。

Grzeda和Prince[20]结合London[3]和Noe等人[17]的研究编制了一份职业动机量表,其中职业韧性部分有11个题项,包含韧性、冒险、自我效能3个维度。Fourie和Van Vuuren[21]开发了包括45个题项的职业韧性量表,包含自我信念、无视传统的职业生涯成功来源(disregard for traditional sources of career success)、自立、对变化的接受能力4个维度,但是后来Lew和De Bruin[22]对这一问卷的信度、效度进行了检验,检验结果并不理想。

Gowan、 Craft和Zimmermann[23]根据Waterman等人[6]对有职业韧性的员工的描述编制了职业韧性量表,包括灵活性、创造性、自立性、个人抱负、学习新知的欲望、未来职业计划、自信、职业所有权(career ownership)8个维度。Lyons为Operation ABLE of Michigan公司设计过一份包括14个题项的职业韧性量表,量表关注员工面对环境变化的就业能力和意愿。

Liu[24]综合Grzeda和Prince[20]以及Lyons的研究成果开发了一份包含20个题项的职业韧性量表,大致分为职业韧性一般特质、适应性、自主性特征与人际网络构建、可雇佣性与学习意愿、自信5个维度; Bezuidenhout和Coetzee[25]开发了共56个题项的可就业能力特质量表,其中职业韧性维度有6个题项。而Kodama[8]认为先前的研究仅仅检验了职业韧性对职业发展的直接影响,但忽视了职业韧性在减少风险对职业发展的消极影响方面的作用,并开发出包含34个题项的量表,包括应对问题和变化的能力、社交技能、对新奇的兴趣、对未来乐观、乐于助人5个维度。

国内方面,王明辉和李宗波[26]编制了用于国内企业情境员工的职业(生涯)韧性问卷,包含20个题项,包括职业目标、持续学习、冒险倾向、自我效能4个维度;宋国学[13]基于构成态度的3要素(情感、认知和行为)开发出中国本土化的职业(生涯)韧性量表,包含25个题项,包括职业热情和合作意识(属于情感方面)、自我效能和适应能力(属于认知方面),长期导向和学习意愿(属于行为方面)6个维度; 李霞[14]以中国大陆企业管理人员群体为样本职业韧性量表,包含21个题项,包括主动性、职业愿景、学习能力、成就动机、心理韧性、灵活性6个维度;宋绍文[27]通过对企业员工的问卷调查,开发了包含成就目标、调整适应、探索精神等3个维度、12个题项的量表。

本研究所搜集到的国外、国内对职业韧性的测量目前总共有13个量表,研究成果颇为丰富,这些量表具有以下几个特点:(1)国外的研究比国内起步早,量表开发的更多,13个量表中国外占了9个,我国在2011年开始才有学者设计本土化的量表;(2)部分量表是作为子概念、子维度量表出现,例如是职业动机、职业承诺、可就业能力特质量表的一部分;(3)部分量表是企业开发的、商用的,而非学界内出于学术研究目的编制的。职业韧性这一概念自提出不久后就被运用于企业咨询,国外商学院的学者与商界合作是由来已久的传统,概念的提出者London本人就曾服务于美国AT&T公司,为企业开发测量量表,后来Waterman等人[6]对职业韧性概念的新阐述更是发表在了《哈佛商业评论》,这都从侧面反映出,职业韧性是一个非常实用、且备受雇主青睐的概念,而也可能正是商界为了应对劳动力市场环境变化的需要,才有了职业韧性概念内涵的发展;(4)量表的维度内涵不尽相同,这既与职业韧性的内涵演变有关,也与国内、外情境不同有关。

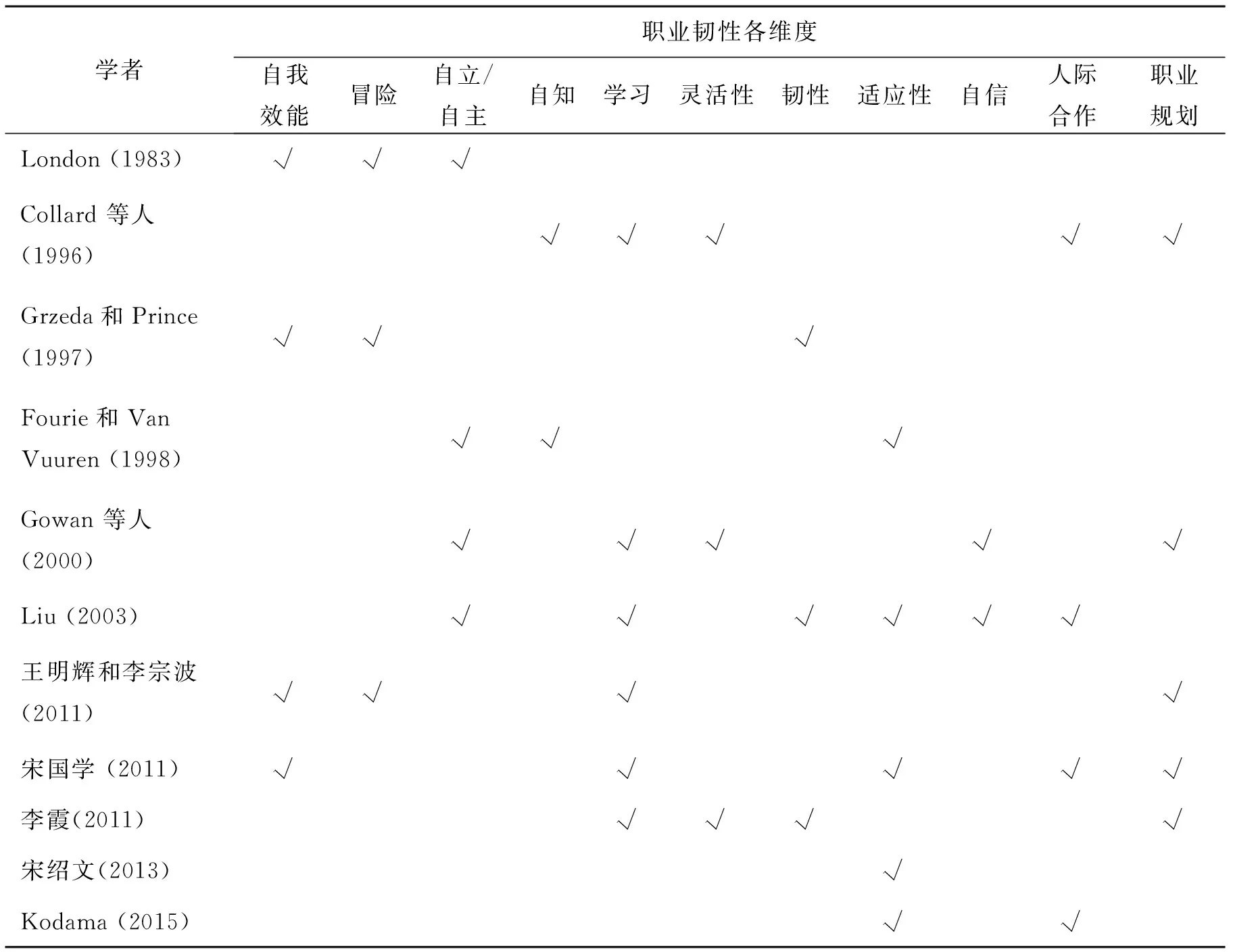

关于职业韧性的维度内涵,有学者将职业韧性作为单一维度概念,有学者则将其内涵细分为多个维度,本研究归纳、总结了前人的维度划分,如表1所示。

如果按照概念维度提及的频率来区分概念维度的重要性,那么学者们对职业韧性的维度最看重的是:学习、职业规划和适应性(频数为5),其次是自我效能、自立/自主、人际合作(频数为4),再其次是冒险、灵活性、韧性(频数为3),最后是自知、自信(频数为2),总的来看,职业韧性中职业生涯规划的含义是被学者们所强调的,另外值得注意的是心理学中的“韧性”并不为“职业韧性”概念所强调,而是被代之以其他品质和行为描述;再从21世纪前后来看,21世纪前经典的自我效能、冒险、自立/自主被提及最多,21世纪之后,学习、职业规划、适应性、人际合作被提及最多,这与先前总结的职业韧性的概念内涵两阶段发展是相吻合的。

表1 多维度内涵下的职业韧性

四、职业韧性作为自变量和因变量

本文之前已经有学者总结了职业韧性相关的实证研究情况。李霞[14]总结了职业韧性的前因变量及后果变量,并将前因变量分为人口统计学变量、个人特征和工作环境变量3大类,其中人口统计学变量有年龄、性别、受教育水平和地域等,个人特征有乐观、内控性、自我效能、心理一致感水平、对认可的渴望、关系网络、职业信念和宗教信仰等,工作环境变量有知觉到的授权、上司对其职业发展的支持、激励性的工作特征(如自主、反馈、满意、有挑战性)、全日职与兼职、个人主义与文化主义等;后果变量则包括组织承诺、职业满意度和工作满意度、工作绩效、个体职业转换成功和个人对待组织变革的态度等。

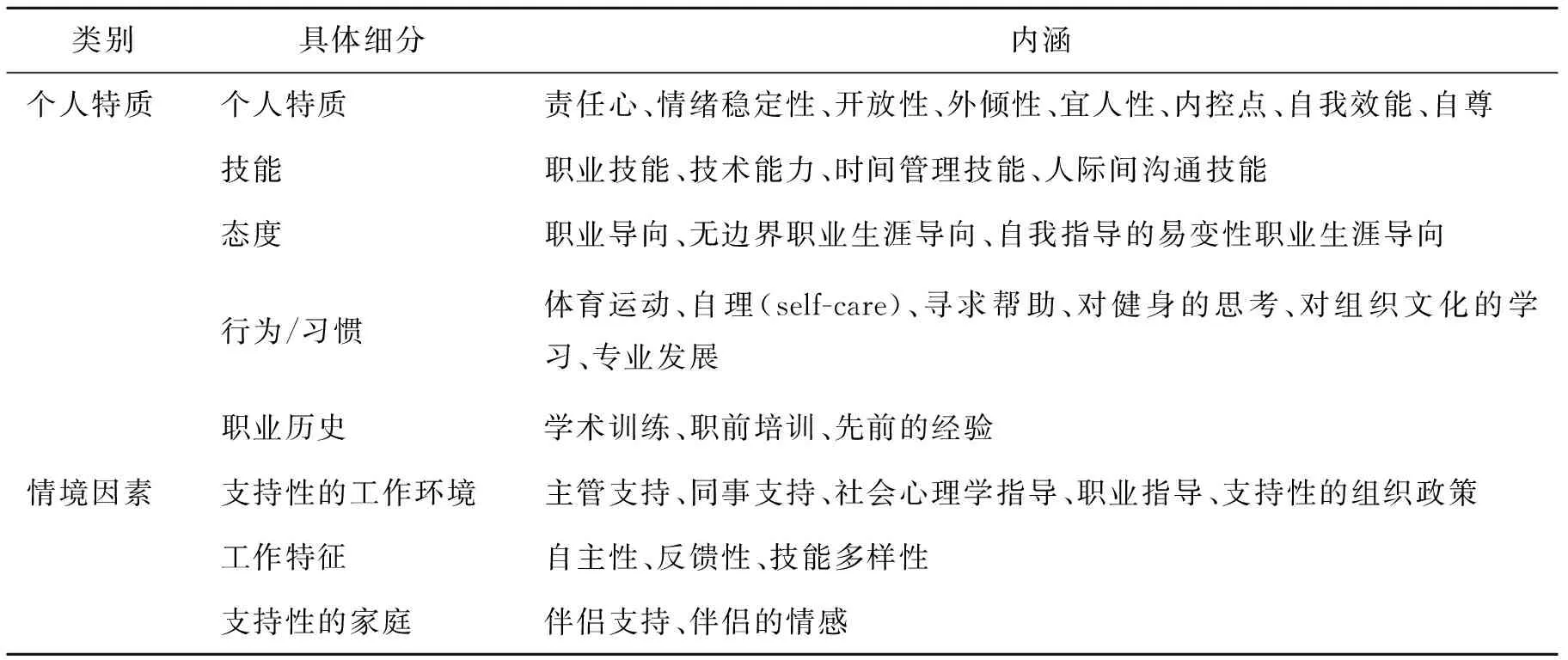

Mishra和McDonald[9]也做出了较大的贡献,分析了2016年及以前的43篇实证研究,发现职业韧性的前因变量可以分为个人因素和情境因素两部分(如表2所示)。而职业韧性的后果变量包括职业满意度、主观职业成功和变更工作的倾向[9]。

进而,学者们对职业韧性个人特征方面的前因变量的探究有:张婷、李惠萍、窦婉君、梅雅琪和王德斌[28]研究发现专科护士年龄越大、工作年限越长,职业韧性越高,同时发现核心自我评价、积极应对方式与职业韧性间呈正相关关系,与Clendon和Walker[29]的结论类似;王惠雪、李惠萍、窦婉君、梅雅琪和沈琴[30]也发现专科护士年龄、工作年限和职业韧性正相关,同时专科护士的健康状况越好和有编制的,职业韧性越高,并且探索出职业认同、专业自我概念与职业韧性正相关,专业自我概念在职业认同和职业韧性间的关系中起中介作用,王惠雪等人认为这可能是由于自我职业发展内在认知的综合发展使其在工作中个体的主体性得到发挥。

表2 Mishra和McDonald总结的职业韧性的前因变量

对组织支持方面的前因变量进行的研究有Waddell、Spalding、Navarro、Jancar和Canizares[31]经过实验研究后发现职业计划和发展项目能够提升护理本科毕业生的职业韧性,进一步访谈得知项目中的职业愿景和自我评估模块对毕业生的作用最大,因为该模块让他们学会将工作环境中的挑战感知为个人和专业成长的机会;曹科岩、陈永力和杨玉浩[32]以高等院校教师为对象,研究发现组织职业生涯管理与职业韧性各维度之间存在显著正相关关系,其中组织职业生涯管理中的“注重发展”、“明确制度”和“组织公平”维度是教师职业韧性的有效预测变量;章雷钢、金婷婷、王志娟和林艳红[33]发现家庭支持型主管行为、工作家庭增益与职业韧性呈显著正相关。

在对职业韧性的后果变量的探究方面,部分学者检验了和工作相关的变量的影响:李霞[34]的研究发现企业管理人员的职业弹性和工作绩效、职业满意度有显著正相关关系;李宗波和王明辉[35]的研究发现企业员工的职业生涯韧性对工作不安全感有显著负向影响,而对工作绩效有显著正向影响,上司支持感在其间起到调节作用;宋国学[36]的研究发现职业生涯韧性与员工的积极情绪显著正相关,品味在其间起到中介作用;Kodama[37]的研究发现职业韧性能够降低现实冲击(reality shock)的影响,也意味着可以降低离职率。

也有学者检验了职业生涯对职业相关的变量的影响。周守志等人[38]研究发现急诊科护士职业韧性各维度与创伤后应激障碍呈负相关;张阳春、林征和季学丽[39]发现急危重症护士职业韧性与职业生涯高原呈显著负相关,其中职业韧性中的“长期导向”、“职业热情”和“合作意识”能解释职业生涯高原近30%的变异;陈水平和应孔建[40]幼儿教师职业韧性与职业承诺存在显著正相关;叶宝娟等人[41]探索出职业韧性对农村小学校长的职业倦怠具有负向预测作用,胜任力与工作满意度在其间起链式中介作用;郑爱翔[42]则以新生代农民工为研究对象,发现职业韧性对他们的市民化意愿、职业能力获取具有显著正向影响。沈琼和陈璐[43]的研究发现职业韧性对新型职业农民持续经营意愿有显著正向影响。

五、 职业韧性作为中介/调节变量

关于职业韧性作为中介变量,有研究发现职业韧性对个人职业成长的影响。李焕荣和洪美霞[44]发现职业弹性在员工主动性人格与主观职业生涯成功间存在部分中介作用;罗瑾琏、孙彩霞、朱盼盼和钟竞[45]运用扎根理论的定性研究方法,研究职业价值观对企业女性高管职业成长的驱动作用,发现职业价值观能促进职业韧性的提升,进而驱动女性高管的职业成长;王鉴忠、宋君卿、曹振杰和齐善鸿[46]发现职业韧性在企业管理人员成长型心智模式各维度和职业成功各维度间发挥部分中介作用。

有研究发现职业韧性对职业满意度的影响。宋国学和张广秋[47]发现公共部门员工职业生涯韧性对职业生涯自我效能、职业生涯复原力与职业生涯满意度之间的关系具有中介效应;胡湜和顾雪英[48]研究得出职业弹性部分中介了使命取向对职业满意度的正向关系;Lyons、Schweitzer和Ng[49]证明了职业韧性在性格、职业自我评价和现代职业导向与职业满意度之间起中介作用。

还有研究表明职业韧性能帮助员工更好地工作。Yu[50]研究发现职业韧性在核心自我评价和工作干扰家庭间的关系中起到中介作用;汤伟娜、姜海云和刘追[51]发现职业韧性在社会支持感与工作绩效中起到部分中介作用。

调节作用方面,研究表明职业韧性能帮助员工对抗工作中的负面影响。尹奎和刘永仁[52]发现职业生涯韧性能缓冲职场排斥对员工离职倾向的影响,即高职业生涯韧性的员工在相同职场排斥情况下,其离职倾向更低;张广秋和宋国学[53]研究发现职业生涯韧性对挑战性/妨碍性压力源与公务员工作投入的关系存在调节效应;宋国学[54]发现职业生涯韧性以积极情绪为中介变量调节挑战性压力源与反生产行为的关系,以消极情绪为中介变量调节妨碍性压力源与反生产行为的关系。姜友文、王祯敏和宋金城[55]发现职业韧性在工作幸福感与创新行为的关系中起正向调节作用,职业韧性越强,工作幸福感对创新行为的影响作用越强。

六、未来研究的展望

通过对现有文献的梳理分析,本文对职业韧性未来的研究方向作如下展望:

1.厘清职业韧性的概念与内涵。本研究在第一、第二部分多次提及职业韧性的概念由于其实用性、与市场联系紧密,内涵随时间而演变,维度划分不尽相同,至今学界仍没有较统一的定义,但总体的趋势是概念内部职业生涯规划的含义被不断挖掘,此外随着职业韧性的概念丰富发展,韧性的原有涵义大有被忽略的趋势,这是不应该的。本文认为,今后的概念探讨应保持对职业生涯发展的关注,根据现实丰富其内涵,同时重拾“韧性”本身的含义;尽力将职业韧性与心理韧性相区分开来,职业韧性是心理韧性用于被雇佣者、用于人力资源管理领域的情形,要把握住职业韧性的要义。

2.开发成熟量表,深入职业韧性的变量关系研究。与职业韧性相近的心理韧性概念在变量关系研究方面已有很多,未来的研究应该更多基于职业韧性本身特有的职业生涯发展的涵义,开发出维度划分全面而准确、维度间界限清晰的成熟的测量量表,并进行变量间的关系研究。值得研究的议题有:人员流动性强或弱、新兴或传统、体力和脑力等不同行业中员工的职业韧性的前因与后果是否有所不同,体制内或外、城市或农村户口的员工的职业韧性是否不同,职业韧性与职业妥协、易变性职业生涯等职业相关诸概念的关系如何,在职业生涯不同阶段个体的职业韧性如何变化,等等。

3.与人力资源管理实际运用相结合。从概念的起源来看,与心理韧性相比,职业韧性的称谓或许更加贴近管理实践,未来的研究可以人力资源管理工作相结合,例如从招募和甄选的角度开发出适合不同行业求职者的职业韧性测评题、评价中心技术手段;从培训和开发的角度,研究如何干预和培养员工的职业韧性;从职业生涯管理的角度,研究职业晋升体系如何更好激发员工的韧性。