1980—2018年杭州市城乡建设用地时空演变特征分析

俞静怡,田 鹏

(宁波大学地理科学与旅游文化学院,浙江 宁波 315211)

20世纪90年代以来,中国进入城镇化快速发展的时期,城市土地利用空间格局发生明显变化,城市扩张进一步增强,而盲目的城市扩张会导致一系列社会经济和生态环境问题。城市扩张的一个重要表现就是城市建设用地的持续扩张[1],而建设用地也代表着人类的可活动空间,这是由区位环境和人类活动两大因素相互影响、相互作用的复杂综合体,同时也是人类在空间利益上展开活动冲突的产物,故可以通过研究城市建设用地来深入探究城市扩张和土地利用的发展变化[2-3]。因此,研究城市建设用地在空间层面的变化过程,能够进一步把握城市空间扩展过程的突出特征和发展趋势,有效控制和改善不合理的城市扩张[4],切实解决当前用地领域突出存在的现实矛盾。

长期以来,着眼于宏观(全国、大区域)、中观(省域、城乡群)、微观(城乡建成区)的建设用地时空变化特征一直是国内外研究的热点[5-9]。随着地理信息系统(GIS)和遥感(RS)等技术的不断成熟[10],通过建设用地扩张速度、强度、模式、空间格局变化等时空特征定性或定量地分析城市空间扩张模式、城乡居民点用地[11-15]的研究成果迭出。刘纪远[16]等基于全国土地利用数据库,分析基于主体功能区划的中国城乡建设用地扩张的时空特征;李进涛等[17]通过对变化规模、变化稳定性、空间扩张方向、极大值出现时间等指标进行总结,利用聚类分析的方法分类京津冀地区城市建设用地扩张过程;林目轩等[18]着重从扩张速度、扩张方向、扩张弹性以及分形维数等多个视角分析和把握长沙市区建设用地扩张过程中的时空特征;陆张维[19]等分析凸壳原理在杭州城市扩展形态识别中的应用价值;杨忍[20]等利用集成格网识别环渤海地区农村居民点时空地域格局。但目前的研究工作仍存在不足:时空特征分析未充分结合城市规划的阶段性部署,多从经济、人口、地形等因素出发进行定量分析,未考虑到城市规划政策起到的提纲挈领作用。

改革开放以来,杭州市建成区面积加速扩张,城镇化率(城镇人口占总人口的比例)由1980年的13.49%增长至2018年的77.4%;建设用地不断向生态用地扩张,强度越发增强,导致区域城乡生态环境矛盾突出。在浙江乃至长三角城市群全面推进城镇化的关键期,开展杭州城乡建设用地扩张研究,不仅可以加深对中心城镇空间扩张规律的理解,而且对相关区域城乡用地结构优化也具有指导意义。因此,本研究以杭州市为例,基于杭州市1980—2018年土地利用时空分布数据,研究其城乡建设用地扩张的时空演变特征,揭示建设用地时空演变规律,进而为城乡可持续发展提供理论依据。

1 研究区域概况

杭州市(118°21′E—120°30′E,29°11′N—30°33′N)位于我国华东地区,浙江省北部,是浙江省省会城市、长江三角洲中心城市之一。截至2018年底,杭州市包括10个区(上城区、下城区、西湖区、江干区等)、两个县(淳安县、桐庐县)以及一个代管县级市(建德市),整个城市的区域面积共计16 840.75 km2,常住人口规模达到1 036万人,其中有813.26万城镇人口,城镇化率77.4%。从气候条件上看,杭州属于典型的亚热带季风气候,气候条件相对温和,且四季分明,年平均气温保持在17.8℃左右,年均降水量1 454 mm,全年平均日照时数1 765 h,土壤主要为红壤和水稻土。杭州是浙江省最为重要的政治、经济和文化中心,辖区内的西湖更是世界文化遗产,被称之为人间天堂,其土地利用开发时间早、程度高、强度大,城乡化水平高。随着长三角一体化战略的实施,杭州市社会经济发展也迎来了新的历史机遇,城乡一体化发展更加明显,未来势必将成为华东地区城镇化发展最剧烈的城市之一。

2 数据来源与方法

2.1 数据来源及处理

本文选取1980,1990,2000,2010,2018年共5期土地利用数据,该数据集来自于中科院资源环境科学与数据中心(http://wwwresdccn/),主要以美国陆地卫星Landsat遥感影像数据为主要信息来源,同时借助人工目视进行获取和解译,具有较高的解译精度,能够最大程度上满足研究需要。

参考GB/T 21010—2017《土地利用现状分类》和研究实际需要,将土地利用类型分为耕地、草地、林地、建设用地、水体和未利用地,并将建设用地分为三大类:城镇建设用地、农村居民点、其他建设用地。运用ArcGIS10.2进行空间分析处理,生成不同时期土地利用现状图,提取建设用地专题图,再通过空间叠加得到土地利用转移矩阵。

2.2 研究方法

采用土地利用转移矩阵、建设用地扩展速度、建设用地扩展强度指数、城镇用地扩展分形维数、城镇用地重心坐标迁移等方法对杭州市1980—2018年的城乡建设用地变化进行分析。

2.2.1 土地利用转移矩阵

土地利用转移矩阵能直观、定量表明1980—2018年杭州市城镇建设用地与其他土地利用类型之间的转化以及转移方向和速率,其通式为

式中:Sij为转移前i地类转换成转移后j地类的面积(i,j=1,2,…,n);n为产生土地转移的土地利用类型总规模;矩阵中各行元素为转移前i地类土地具体流向,各列元素为转移后j地类土地具体来源[21]。

2.2.2 建设用地扩张速率

HPSEC-ELSD法同时测定白及多糖的分子量和含量…………………………………………………… 王 川等(9):1198

该指标是指某一区域在特定时间范围内建设用地在数量层面出现的变化,能够全面真实地反映区域土地利用中建设用地产生的变动趋势和程度[22],相应的计算公式为

式中:K为建设用地扩张速率;Ub,Ua分别为研究期间在起始和结束这两个时点上的建设用地规模;T为整个研究所消耗的时间长度,通常以年为单位。

2.2.3 建设用地扩展强度指数

建设用地扩展强度指数是指空间单元在研究时期内新增的建设用地占土地总面积的比重,其实质是用各单元土地总面积来对其年均扩展速度进行标准化处理[23],计算公式为

式中:CEI为建设用地扩展指数;Sa为一定时期内一定范围新增建设用地面积;A为总区域面积。

2.2.4 分形维数与紧凑度

分形维数用于表征某用地类型斑块的边界复杂性。计算方法采用Mandelbrot(1979)提出的周长-面积算法[24],公式为

城市形态的紧凑度,可以反映城市空间形态内部各部分空间集中化程度,被用于反映城市空间形态[26]。本文采用Batty提出的公式来计算研究区的空间紧凑度,公式为

式中:BCI为城市空间紧凑度;A为城市建设用地面积;P为城市轮廓周长。BCI取值范围为(0,1),并且其数值越大,意味着紧凑度越高;反过来,数值越小意味着紧凑性不强。

2.2.5 建设用地重心坐标迁移

空间重心是描述地理对象空间分布的一个重要指标,常用于城市用地动态变化、土地利用类型变化等研究[27]。

通过ArcGIS软件计算不同时期城乡中心坐标,可以清晰展现研究区不同时期建设用地扩张的方向特征。其计算公式为

式中:X,Y分别为中心经、纬度坐标;Ai为第i块矢量图斑的面积;Xi,Yi分别为第i块图斑几何中心的经度和纬度坐标;m为矢量图斑个数。

3 结果分析

3.1 城乡建设用地扩展规模

1980—2018年,杭州市城乡建设用地总面积呈持续增长趋势(见图1),从1980年的453.33 km2增加至2018年的1 219.59 km2,共增加766.26 km2,年均扩张速率4.45%。2001年萧山、余杭由市改区,导致2000—2010年期间杭州城乡建设用地面积由548.88 km2激增至916.66 km2,彻底摆脱了因空间不足而制约城市建设用地扩张的局面。2014年富阳和临安撤县设区,建设用地总面积维持高增长趋势。空间上,建设用地显现集中区面积增加、新增建设用地分散、从主城区到郊区点状不连续分布的特点。

图1 1980—2018年杭州市城乡建设用地变化图

城镇建设用地面积38年间增加441.95 km2,在面积持续增加的同时,其所占建设用地的比例也不断增大;扩张速率先增加后减少,2000—2010年增速最快,达9.53%。农村居民建设用地增加84.01 km2,面积和扩张速率不断增加,但所占比例呈现逐渐减少趋势;2010—2018年增速最快,达1.10%。其他建设用地共增长了240.9 km2,是三类建设用地增速最大的,1980—2018年共增长97.69%;其中2000—2010年增速最大,猛增48.56%;除了1990—2000年这一时期外,其占比均不断增加。1980—2018年杭州市建设用地规模见表1。

表1 1980—2018年杭州市建设用地规模

3.2 城乡建设用地利用结构变化

1980—2018年杭州市城乡建设用地转换情况见表2。结合表2杭州城乡建设用地变化的数据,应用ArcGIS10.2软件进行叠加得到研究区城乡建设用地的转移矩阵,并分析杭州市城乡建设用地利用结构的变化。

表2 1980—2018年杭州市城乡建设用地转换情况

总体上,1980—2018年间杭州市城乡建设用地转入面积远大于转出面积,主要由耕地、林地、水域转入,向耕地转出。其中耕地转入数量最多,占新增建设用地面积84.41%,耕地占用现象严重;林地次之,共转入95.36 km2,占新增建设用地面积11.48%。每个时期都有其他土地利用类型转为城乡建设用地,但转入数量不稳定;在2000—2010年期间共转入374.88 km2,是转入面积最多的时期;1980—1990年是唯一转出数量大于转入数量的时期,也是转出面积最大、转入面积最小的时期。可见建设用地的双向转移以建设用地与耕地之间流转为主,在城镇化进程中建设用地靠前,耕地靠后。

3.3 城乡建设用地扩张速率

1980—2018年杭州市城乡建设用地扩张速率见表3。表3表明,杭州市在不同时段的空间扩展具有明显的不均衡性,各县市区的年均扩展速率表现出很大的空间分异性。从整体上看,杭州市建设用地扩张速率呈先上升后下降的趋势,1980—2010年扩张速率增加,2010—2018年扩张速率减小;速率最大时期为2000—2010年的6.70%,速率最小时期为1980—1990年的0.06%。这表明《全国国土规划纲要(2016—2030年)》已经获得初步成效,建设用地的高速扩张减缓,城市无序蔓延的乱象得到一定程度的治理。

表3 1980—2018年杭州市城乡建设用地扩张速率 (%)

从各行政区来看,1980—2018年扩张速率变化最大的是滨江区、江干区,分别是10.89%,10.02%。滨江区2000—2010年扩张速率最大,达12.52%;江干区2000—2010年扩张速率更是超过滨江区,达14.76%。扩张速率变化最小的是上城区,只有0.30%。由此可以看出上城区作为整个杭州最古老的城区,自1980年以来,始终保持相对稳定的建设用地面积。淳安县、建德市1990—2000年建设用地呈负增长趋势,但减少面积较少;2000年后则进入高速增长时期,建德市2010年后仍保持高速增长态势,而淳安县增长速率大幅下降。

3.4 城乡建设用地扩展强度

在1980—2018这一期间,就整个杭州城市建设用地的扩张强度指标上看,该指标指数分别为0.069%,0.495%,2.184%,1.799%,整体上呈现出明显的先上升后下降趋势。计算得出杭州市各区的城镇用地扩张强度,采用自然断点分级法将发展状态划分成5个等级,分别为缓慢、低速、中速、快速、高速发展。从扩展强度指数来看,1980—1990年杭州市城乡建设用地主要以缓慢扩展为主。在此期间,第三轮杭州城市总体规划(1981—2000年)提出“保护西湖风景区,开辟钱江新区,逐步改造中心城,发展卫星城镇”的布局原则[28]。位于杭州市东北方向的余杭区和萧山区建设用地高速发展,位于杭州市中心城区的拱墅区和下城区布局生活居住区快速发展;缓慢发展的是临安区、建德市、淳安县、上城区和西湖区;淳安县、建德市以及临安区这3个地区的地理位置相对偏远,相应的开发速度较缓;而西湖区为国际知名风景胜地等因素的存在,直接限制了其建设用地规模;而自新中国成立以来,上城区始终是杭州市建设用地最为集中的地区,始终保持着相对稳定的建设用地面积。

1990—2000年萧山区呈现出了迅猛增长态势,同时余杭区、江干区、西湖区、下城区等地也出现了明显的快速增长趋势,而发力相对缓慢的是淳安和建德两地。1996年杭州市区行政区划进行一系列调整:三墩镇、蒋村划归西湖区,下沙并入江干区;杭州市滨江区是在萧山市长河镇、西兴镇、蒲堰镇的基础上设立的。这标志着随着交通技术的进步,钱塘江不再是阻碍城市内部交通的屏障,杭州从此由“西湖时代”迈向“钱塘江时代”。

2000—2010年萧山区继续维持高速增长趋势,快速增长地区为余杭区、富阳区、江干区,缓慢增长地区为拱墅区、上城区、下城区。因2001年的杭州市区行政区划调整,第四轮杭州城市总体规划(1996—2010年)再一次调整,余杭、萧山撤市设区,正式并入杭州市区,但规划并没有真正实施。2001—2020年杭州市第五轮城市总体规划中明确了这一时期的发展方向,即不断向东部扩张,持续向西推进旅游产业,同时加大沿江开发力度,实现跨江发展,由此建构形成东扩、西优、南拓、北调的发展空间[29]。萧山区拥有数量巨大的未开发土地,地势也较余杭区更加平坦,由于撤市设区,大量郊区集体土地被改造为国有土地,然后发展为建设用地,满足了城镇化对土地的大量需求;2000年萧山机场建成运营,2004年复兴大桥通车,交通运输更加便利;在沿江开发、跨江发展的新规划理念推动下,萧山区城市建设加速推进。这段期间内,杭州市依靠主城工业区的外迁和郊区经济开发区、大学城和高教园区的建立,主城和副城城市建设用地的多中心协同扩张已初具形态,表现在下沙副城经济开发区的不断壮大、钱江新城的沿江拓展等。

2010—2018年萧山区和余杭区的城乡建设用地高速发展,上城区和下城区缓慢发展,整体以中速扩展为主。城市化发展进程相对较快的萧山区和余杭区处在杭州城市中心的外围,加快了城市边缘地区土地转化速度,导致其建设用地规模出现了极其剧烈的转化特征,显现明显的郊区化发展趋势。上城区和下城区是最靠近老城市中心武林广场的行政区,城市化进行早,建设用地增长受限,2000年以来已趋于稳定。杭州市面对显著扩大的行政地域,亟须控制扩张强度,将行政区划调整的红利真正转化为社会、经济、空间全面耦合的发展资源[30]。杭州市城乡建设用地扩展强度见第76页图2。

图2 杭州市城乡建设用地扩展强度

3.5 建设用地扩展分形维数

运用ArcGIS统计各行政区建设用地斑块的周长和面积分别计算lnP和lnA,并根据公式运用SPSS软件进行线性回归拟合,得到分形维数D,见第76页图3。计算结果显示1980—2018年杭州市城乡建设用地空间结构的分形维数分别为1.320 5,1.289 9,1.282 8,1.282 1,1.275 7,其分形维数均小于1.5,证明杭州市的城市形态较为规则,而逐渐下降的分形维数指数表明杭州城乡建设用地趋向于规整化、简单化。各个行政区在分形维数这一指标上存在显著差异。桐庐县、淳安县、建德市的分形维数逐年上升,说明这些地区建设用地处于不断向外扩张的阶段,城市边缘趋向不规则,城市离散程度不断加大;而其中上城区分形维数基本稳定,略有上升。在分形维数下降的地区中,下城区下降幅度最大,但2000年以后基本稳定;余杭区变化幅度最小;滨江区下降幅度位于第二,但2018年的分形维数全市最低,只有1.21。

图3 1980—2018年杭州市城乡建设用地分形维数

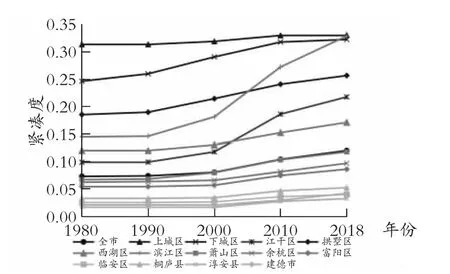

就紧凑度指数上看,结合第76页图4可以看出,杭州六大区所构成的主城区中空间紧凑度指数整体偏高,总体持续递增,说明杭州主城区在开发建设过程中的空间形态更加紧凑,具有显著的集聚趋势。其中,滨江区增长幅度最大,由1980年的0.147增长至2018年的0.328。此外,萧山区、余杭区、富阳区、临安区、桐庐县、淳安县、建德市这些周边行政区的建成区空间紧凑度指数均低于市区的平均水平,且整体上涨幅度均不明显。这说明郊区比主城区空间形态更加分散且基本稳定。

图4 1980—2018年杭州市城乡建设用地紧凑度

3.6 建设用地重心坐标迁移

1980—2018年杭州市建设用地重心偏移特征较复杂,表明杭州城市空间扩张是一个各方向作用力相互拉锯的过程,总体呈现为向东北方向→东南方向→西南方向逐步偏移的特征,移动距离均较大,可见城市扩张范围与变化均较剧烈。建设用地重心从1980年的西湖区白岩山西侧 (120°1′21″E,30°21′55″N)转移至2018年的西湖区金色年华退休生活中心(120°1′53″E,30°9′12″N),整体向东南方向偏移了1 663.07 m。这说明自第四轮杭州城市总体规划(1996—2010年)初步提出“跨江发展”的战略后,杭州市向东、向南发展的趋势明显。1980—1990年杭州市建设用地重心向东北方向偏移,是由于位于东北方向的萧山区、江干区、余杭区是杭州城市发展的重点地带;1990—2000年杭州市建设用地重心向东南方向偏移,受到“跨江发展”“城市东扩”战略的影响;2000—2018年杭州市建设用地重心向西南方向偏移,是由于撤县设区后西部、南部大量耕地转为杭州市建设用地。

从各行政区来看,不同行政区建设用地扩张的方向存在较大差异。由于杭州市六大主城区域的区位面积相对较小,因此应当将这些地区进一步合并,由此实现主城区发展重心的转移分析。

1980—2018年杭州城乡建设用地空间重心坐标见第77页表4;1980—2018年杭州建设用地的重心转移方向见第77页图5。从图5来看,在1980—2018年主城区先向东北后向西北扩张,萧山区、富阳区一直向东北扩张,桐庐县一直向东南扩张,余杭区以向东和向南扩张为主,淳安县以向西南和向东扩张为主,临安区先向东后向西扩张,建德市则全面扩张。政府在城市扩张中需要管控建设用地扩张方向,合理安排主城区与新区的功能。

图5 1980—2018年杭州建设用地的重心转移方向

表4 1980—2018年杭州城乡建设用地空间重心坐标

4 结论与讨论

本文对杭州市1980年、1990年、2000年、2010年、2018年共5期土地利用数据进行研究,通过分析其土地转移、扩展速率、扩展强度、分形维数、重心转移,得出关于杭州市城乡建设用地时空演变格局的主要结论。

1)1980—2018年杭州市城乡建设用地规模不断扩展,转入面积远大于转出面积。总面积增加了766.26 km2,最主要的转入类型是耕地,其次是林地、水域,2000—2010年转入面积最多。此外,城乡建设用地的扩展速度持续波动变化,2000—2010年扩展速度最快,为6.70%。从建设用地类型来看,其他建设用地增速较快,但占比最小;其次是城镇用地,但占比最大;农村居民点则相对缓慢,占比第二。从各行政区来看,扩张速率变化最大的行政区是滨江区、江干区,扩张速率变化最小的行政区是上城区,淳安县、建德市在1990—2000年建设用地减少。

2)1980—2018年杭州市城乡建设用地强度先增大后减小,2000—2010年强度最大。萧山和余杭这两个地区始终保持较大的扩张强度,而上城区、下城区及拱墅区作为老城区的拓展强度相对较小。随着行政区划调整和工业园区建立,远郊地区的扩展强度增加。政府应当合理开发建设用地,并优化布局结构,在发展经济的同时降低扩展强度。

3)杭州市城乡建设用地空间结构的分形维数和紧凑度具有明显的空间分异性。整体上分形维数不断减小,紧凑度不断增加,建设用地的空间形态趋于紧凑、形状变得更加简单。从各行政区来看,除上城区、桐庐县、淳安县、建德市外,分形维数均下降;市区紧凑度普遍高于远郊地区。

4)杭州市城乡建设用地在重心变迁上受到政策影响,整体向东南方向迁移,不同行政区建设用地扩张的方向差异较大。杭州市在城市地区整体发展规划中提出了进一步向东扩张的发展战略,力争实现跨江发展,由此为杭州进一步扩大建设用地提供了方向性指导。