穴位注射单唾液酸四己糖神经节苷脂钠治疗小儿脑性瘫痪的临床观察

姚远,万超,刘彩霞,谢集建

小儿脑性瘫痪(cerebralpalsy,CP)与孕期、分娩或婴幼儿发育过程中大脑发育缺陷或颅脑损伤有关,是婴幼儿时期智力和运动能障性碍疾病[1]。流行病学调查显示,孕期窒息或感染、早产或低出生

体重儿发病率高,这也是导致脑瘫的主要病因[2]。在脑瘫病儿中,超过75%的合并运动和智力障碍,临床除伴发癫痫或继发性肌肉、骨骼等疾病外,还表现出感觉、感知、行为、认知及交流障碍,严重影响婴幼儿发育,是病儿致残的重要病因[3-4]。因此早发现、早诊断、早治疗以促进智力发育、恢复运动功能、降低致残率是目前临床治疗的主要原则。观察发现,多数小儿脑性瘫痪病儿在经过早期Bobath 爬行训练后可促进神经功能发育及躯体运动功能不同程度的恢复,这对纠正异常姿势、减轻伤残程度、降低肢体残疾的发生均具有重大意义。但也有研究表明,单纯的康复训练或中医调理对小儿脑性瘫痪的疗效还是不尽如人意,危重小儿脑性瘫痪病儿的存活率还有待提高,因此,探索并制定新的有效的治疗方案以提高治愈率有其必要性[5]。为此,本研究在采用Bobath 爬行训练的基础上,于“足三里、曲池和百会”穴位注射单唾液酸四己糖神经节苷脂钠(GM1)治疗小儿脑性瘫痪病儿,现将观察结果及治疗方案报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料将2018 年7 月至2019 年9 月十堰市太和医院收治的35 例小儿脑性瘫痪病儿设为观察组,并将2017 年7 月以前收治的35 例设为对照组,共71 例。两组纳入病例均符合2005 年中华医学会儿科学分会神经学组关于小儿脑性瘫痪的定义、诊断条件及分型标准[6]。排除外伤、颅内感染者及合并有心、肝、肾及造血系统等可能影响到康复治疗疗效的病儿。全部纳入的70 例病儿中男性36例、女性34 例。对照组男18 例,女17 例;年龄(2.40±0.87)个月,范围为1~36个月;其中手足徐动型5 例,痉挛型16 例,张力低下型4 例,强直型肌2例,震颤型1例,共济失调型4例,混合型3例。观察组男18 例,女17 例;年龄(2.37±0.27)个月,范围为1~36 个月;其中手足徐动型6 例,痉挛型15 例,张力低下型3例,强直型肌2例,震颤型2例,共济失调型4 例,混合型3 例。两组在性别、年龄和病例分型等差异无统计学意义(P>0.05),有可比性,全部病儿近亲属对研究方案签署知情同意书。本研究符合《世界医学协会赫尔辛基宣言》相关要求。

1.2 方法

1.2.1 Bobath 爬行训练依据Alberta 婴儿运动量表(AIMS)评估结果设定动作并制订康复计划,确定主要的异常姿势和异常反应,找出病儿的主要问题并进行准确诊断,设计符合该病儿的最佳训练方案,然后循序渐进、坚持进行Bobath 爬行训练治疗6个月。包括以下7个方面:(1)两手支撑训练。(2)四爬位及脊柱、骨盆分离运动训练。(3)立直和平衡反应的促通:抗重力头力直模式45度、90度,平衡反应模式。(4)侧卧单肘支撑姿势。(5)对于姿势变化调节能力的训练:①四爬位平衡调节能力的训练;②从侧坐位到四爬位再到侧坐位,反复进行,不仅促进姿势变化调节,也促进身体回旋;③从俯卧位到四周爬位变换的训练。(6)下肢交互运动的促通:①R-K2(R-K,颜面侧下肢屈曲于腹下,选用颜面上肢肱骨内侧踝和后头侧下肢跟骨)-促进骨盆抬高,对下肢硬直及交互运动不能进行或不完善等;②全身伸张模式;③关键部位:使头部向一侧回旋,可诱发颜面侧下肢屈曲,后头侧下肢伸展(利用ATNR 反射);使一侧肩胛带外旋上举,可诱发同侧下肢屈曲,对侧下肢伸展。两侧反复进行达到促通交互运动的目的。(7)高爬训练:四爬位转换为膝立位的正常爬行运动模式,从右侧开始,头部顺时针方向稍扭转、伸展,继之躯干向同方向扭转抬起,右手离地面,然后左手也缓慢离开地面,使体重移到两下肢。要求是髋关节伸展,体重由两下肢平均分配而成膝立位。可给其肩、手部以支持来完成此项动作,在有一定平衡条件下,可左右旋转骨盆,能更好地锻炼膝立位下双下肢及髋部的控制能力。可使其身体左右摇晃,来做单膝立位训练。观察组在此治疗基础上取“足三里、曲池和百会”。足三里定位:使病儿屈膝,于髌韧带外侧凹陷下三寸、胫骨前嵴外1横指处;曲池定位:屈肘成直角,在肘横纹外侧端与肱骨外上髁连线中点;百会定位:后正中线上,后发际正中直上7 寸,两耳尖直上与前正中线之交点。注射方法和剂量:用5 mL(0.5×38TW SB)专用穴位注射器抽取一支GM1(北京赛升药业股份有限公司,批号H20093980),针尖和皮肤常规消毒,垂直刺入诸穴,转动针头,待出现酸胀感时回抽无回血方可穴位注射。其中“足三里、曲池”穴各0.2~0.4 mL,“百会”穴因血供丰富,注射时以不超过0.3 mL为宜。治疗每天1 次,连续注射5 d,然后休息2 d,7 d为一疗程(含休息的2 d),共注射治疗4个疗程。

1.2.2 观察指标于治疗前后分别取两组病儿静脉血,采用ELISA 法检测检测乙酰胆碱(acetylcholine,Ach)、乙酰胆碱酯酶(acetylcholinesterase,AChE)、脑源性神经生长因子(brain-derived nerve growth factor,BDNF);用肌电图与诱发电位仪(听觉脑干诱发电位仪)(上海名元实业有限公司,型号NTS-2000)记录脑干听觉诱发电位(brainstem auditory evoked potential ,BAEP);采用粗大运动功能测试量表(gross motor function test scale ,GMFM)及精细动作发育商(development quotient,DQ)评估临床疗效。DQ 评分:参照反射、语言、手功能、坐位、立位、仰卧位、俯卧位等7项发育水平计算出每项发育月龄,然后将7 项之和除以7,得出平均发育月龄[DQ=(平均发育月龄/生活月龄)×100]。GMFM 和DQ 分值越高则说明临床疗效越好。BAEP 检测:在剥夺睡眠后,给予肌注苯巴比妥钠,使病儿进入深睡眠,接NTS-2000肌电图与诱发电位仪检测BAEP。头顶中央接记录电极,同侧耳后乳突接参考电极置,用听力学耳机给予受试者短声刺激。参数设置:刺激频率:10 Hz,脉冲宽:100 ms,刺激强度:90 dB,带通范围:100~2 000 Hz 分析时间:10 ms,对侧耳以40 dB白噪声掩蔽,每耳测试3次取均值[7]。

1.3 疗效标准显效:治疗后GMFM 得分显著提高、DQ 上升5~9分,病儿智力、语言发育显著好转,肢体动作协调及力量均大幅提升;有效:GMFM评分提高,DQ上升0~4分,病儿智力、语言发育,肢体异常现象有一定的改善和纠正;无效:病儿智力、语言发育无明显改善,肢体动作协调及力量无提升,GMFM 和DQ 评分无提高。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

1.4 统计学方法采用SPSS 20.0 统计分析软件处理所测各组数据,计量资料以±s表示,两组间比较采用两样本均数的t检验,组内前后比较配对样本均数的t检验,计数资料以例(%)表示,比较用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组DQ 及GMFM 评分结果比较与治疗前比,两组治疗后DQ 评分及GMFM(A、B、C、D 和E 功能区)评分均明显提升(P<0.05);治疗后观察组DQ评分及GMFM 评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 小儿脑性瘫痪71例粗大运动功能测试量表(GMFM)及精细动作发育商(DQ)评分结果比较/(分,±s)

表1 小儿脑性瘫痪71例粗大运动功能测试量表(GMFM)及精细动作发育商(DQ)评分结果比较/(分,±s)

注:①与同组治疗前比,P<0.05。②与对照组治疗后比较,P<0.05。

组别对照组治疗前治疗后例数35 GMFM-A 20.04±0.49 39.98±0.72①GMFM-B 15.62±0.94 19.94±1.67①GMFM-C 18.63±0.68 25.96±0.84①GMFM-D 8.69±0.54 14.79±0.76①GMFM-E 5.15±0.51 10.03±0.58①DQ 46.01±0.97 61.44±1.10①t,P值观察组治疗前治疗后组内治疗前比较,t,P值组间治疗后比较,t,P值35 20.01±0.77 44.96±0.74①②-137.61,0.000-37.62,0.009 15.70±0.61 36.20±0.78①②-121.65,0.014 51.958,0.000 19.13±1.20 30.833±0.94①②-45.06,0.008 22.71,0.000 8.51±0.48 21.17±0.97①②-68.65,0.000 30.49,0.000 4.94±0.52 14.18±0.53-54.21,0.000-23.52,0.000 45.82±0.96 71.88±1.01①②-110.31,0.000 41.61,0.000-134.13,0.000-13.29,0.000-39.96,0.000-28.48,0.008-36.95,0.056-61.92,0.014

2.2 两组BAEP 结果比较治疗后两组BAEP 中V波阈值及Ⅰ、Ⅲ、V 波波幅较同组治疗前明显降低,Ⅰ、Ⅲ、V 波潜伏期及Ⅰ~Ⅲ、Ⅲ~V、Ⅰ~V 峰间期均较同组治疗前明显延长,同组治疗前后比较差异有统计学意义(P<0.05);其中观察组治疗后V 波阈值、BAEP 中Ⅰ、Ⅲ、V 波波幅和潜伏期及Ⅰ~Ⅲ、Ⅲ~V、Ⅰ~V 峰间期与对照组治疗后比较均差异有统计学意义(P<0.05)。见表2,3。

表2 小儿脑性瘫痪71例V波阈值、脑干听觉诱发电位(BAEP)潜伏期、BAEP波幅结果比较/±s

表2 小儿脑性瘫痪71例V波阈值、脑干听觉诱发电位(BAEP)潜伏期、BAEP波幅结果比较/±s

注:①与同组治疗前比,P<0.05。②与对照组治疗后比较,P<0.05。

组别对照组治疗前治疗后t,P值观察组治疗前治疗后组内治疗前比较,t,P值组间治疗后比较,t,P值例数35 35 V波阈值/dB 76.65±1.50 61.56±1.09①49.27,0.006 77.06±1.51 55.21±1.64①②57.91,0.001-18.54,0.001 BAEP潜伏期/msⅠ波1.61±0.05 2.11±0.09①-20.45,0.014 1.60±0.06 21.17±0.97①②-110.15,0.000-52.85,0.001Ⅲ波4.50±0.07 5.11±0.09①-28.77,0.02 4.504±0.10 6.08±0.30①②-29.32,0.001-17.96,0.001Ⅴ波6.49±0.09 6.89±0.45①-5.05,0.000 6.46±0.12 8.23±0.46①②-22.03,0.000-12.55,0.000 BAEP波幅/µVⅠ波0.44±0.03 0.32±0.02①17.90,0.038 0.44±0.02 0.23±0.01①②40.30,0.000 19.95,0.000Ⅲ波0.43±0.02 0.36±0.02①10.10,0.020 0.43±0.02 0.19±0.07①②-54.05,0.000 51.56,0.000Ⅴ波0.42±0.02 0.31±0.01①24.35,0.000 0.42±0.01 0.22±0.01①②49.03,0.000 25.51,0.000

2.3 两组治疗前后静脉血生化检测结果对照组治疗后静脉血AChE 有下降趋势、Ach 和BDNF 有上升趋势、但与同组治疗前比较差异无统计学意义(P>0.05);观察组AChE 明显降低、Ach、BDNF 均明显升高,与同组治疗前和对照组治疗后比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

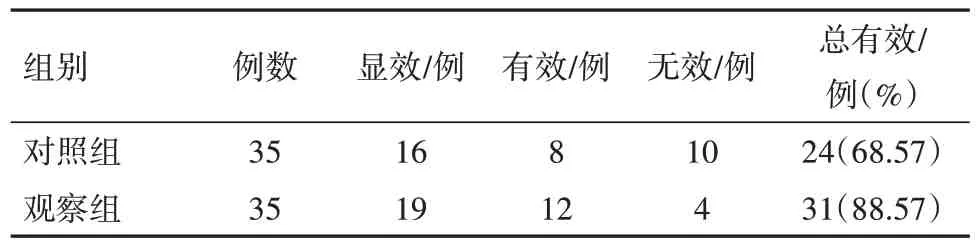

2.4 两组临床疗效比较观察组总有效率(88.57%)高于对照组(68.57%),差异有统计学意义(χ2=4.16,P=0.041)。见表5。

表3 小儿脑性瘫痪71例脑干听觉诱发电位(BAEP)间期结果比较/(ms,±s)

表3 小儿脑性瘫痪71例脑干听觉诱发电位(BAEP)间期结果比较/(ms,±s)

注:①与同组治疗前比,P<0.05。②与对照组治疗后比较,P<0.05。

组别对照组治疗前治疗后例数35Ⅰ~Ⅲ峰间期2.53±0.02 2.84±0.15 ①Ⅲ~Ⅴ峰间期2.28±0.09 2.86±0.34①Ⅰ~Ⅴ峰间期4.29±0.09 4.68±0.17①t,P值观察组治疗前治疗后组内治疗前比较,t,P值组间治疗后比较,t,P值35 2.53±0.03 3.48±0.13①②-42.01,0.000-18.64,0.038 2.25±0.09 3.23±0.07 ①②-55.55,0.044-32.38,0.000 4.30±0.13 5.27±0.15①②-28.70,0.000-15.26,0.000-11.80,0.000-38.32,0.000-11.95,0.002

表4 小儿脑性瘫痪71例乙酰胆碱(Ach)、乙酰胆碱脂酶(AChE)、脑源性神经生长因子(BDNF)检测结果比较/±s

表4 小儿脑性瘫痪71例乙酰胆碱(Ach)、乙酰胆碱脂酶(AChE)、脑源性神经生长因子(BDNF)检测结果比较/±s

注:①与同组治疗前比,P<0.05。②与对照组治疗后比较,P<0.05。

组别对照组治疗前治疗后例数35 Ach/(U/mL)16.78±0.63 16.74±0.77 BDNF/(ng/mL)107.19±1.38 106.63±1.74 AChE/(U/mL)19.11±0.79 18.87±1.17 t,P值观察组治疗前治疗后组内治疗前比较,t,P值组间治疗后比较,t,P值35 16.80±0.73 19.87±1.21①②-12.79,0.000 12.84,0.000 106.32±1.31 129.52±2.49①②-48.71,0.000 44.54,0.000 18.84±1.24 15.57±1.18①②11.26,0.000-11.72,0.000 0.22,0.826-1.17,0.2470.99,0.324

表5 小儿脑性瘫痪71例临床疗效比较

3 讨论

小儿脑性瘫痪的发病率达1.80‰~4.08‰,是3岁以内婴儿期非进行性脑损伤或大脑发育缺陷所致的智力及躯体功能障碍为主的临床综合征,严重影响到病儿的日常生活功能及生长发育[8]。目前治疗多以功能训练、中医中药或给予营养神经药物以恢复和改善部分脑神经功能,达到缓解或减轻病儿的症状、促进生长发育并纠正异常姿势的目的。

Bobath 爬行训练可提高病儿肌力,促进小儿脑性瘫痪病儿运动协调功能的恢复。Bobath博士针对脑瘫儿童运动反应的特点,开发出“反射性抑制性肢位”这一治疗方法,意在促进和建立婴幼儿脑性瘫痪病儿良好的运动方式、反应和大脑性瘫痪儿童的异常反射,提高病儿肌力,达到运动协调功能的恢复[9]。我科应用这一方法,依据Alberta 婴儿运动量表(AIMS)评估结果设定动作并制订康复计划,确定主要的异常姿势和异常反应,找出病儿的主要问题并进行准确诊断,设计符合该病儿的最佳训练方案,然后循序渐进、坚持进行Bobath 爬行训练治疗6个月。并在此治疗基础上取“足三里、曲池和百会”穴位注射GM1,发现观察组BDNF 和Ach 升高、GMFM 及DQ 评分均较同组治疗前和对照组明显提高,AChE 活性含量及V 波阈值降低、Ⅲ、V 波潜伏期及Ⅲ~V 波峰间期均缩短,临床总有效率达88.57%。提示Bobath 爬行训练联合穴位注射GM1 治疗小儿脑性瘫痪有利于促进病儿运动协调功能的恢复。

GM1 具有促突触结构形成以及轴突的生长的作用,促进神经功能重建并保证神经细胞的生存的重要因子[10]。其对中枢神经递质合成与释放还具有调节作用,可清除有毒性的代谢产物、减轻兴奋性氨基酸对中枢神经纤维的神经毒性而促进神经细胞修复作用[11]。在本研究中,观察组出现BDNF和Ach 活性增强、AChE 降低等现象。BDNF 为中枢神经系统中分布最广泛的促神经生长因子,可促进中枢神经系统甚至整个大脑的神经纤维的生长发育,参与神经元可塑性重建[12]。Ach 为胆碱能神经突触释放的神经递质,Ach 合成和释放不足对神经突触造成的间接损伤,学习和记忆力降低。而AchE可水解突触上的Ach,AchE 活性增强会增加其对Ach 的水解,使神经突触Ach 低于正常水平,间接造成神经元损伤[13]。这应为穴位注射GM1 后的药理作用。有动物实验研究表明,GM1 还具有稳定神经细胞膜的通透性,并能通过抑制神经细胞膜钙内流和钙蛋白水解而维持神经细胞内外钙离子平衡、防止钙超载、促进脑能量代谢、修复受损中枢神经,进而改善脑性瘫痪模型大鼠因脑缺血缺氧并促进受损神经再生和神经组织功能的恢复而增强学习记忆能力[14]。另有研究表明,GM1 促神经功能的修复作用机制是促进“神经重构”,其对脑组织中神经纤维有较强的亲和力,能通过血-脑屏障进入颅内,对神经纤维的分化和生长起到关键作用[15]。大量临床研究表明,作为神经营养因子的增强剂,其在促进受损神经轴突生长与重构方面作用明显,可调节神经突触的信号传导与脑电活动,提高缺血缺氧性脑病患者脑功能恢复[16]。“五硬”和“五软”是小儿脑性瘫痪中医学范畴中的主要表现形式,这类小儿先天禀赋不足,其肝、肾亏虚致脑髓失养;且多后天气血虚弱、脾胃亏损以致筋脉运行不畅[17]。取穴时根据脑瘫小儿临床表现循经取穴,选督脉“百会”及阳明经穴“足三里、曲池”为注射点。督脉循行于头顶,入于脑,“经脉所过,主治所及”,“既可培补真阳,又可疏通脏腑经气,阳气上下贯通”[18]。“百会穴”居颠顶,为督脉足太阳之会,对大脑功能及机体的阴阳平衡起着重要的调节作用。且“百会穴”阳中寓阴,可通达阴阳脉络,连贯周身经穴,故选择该穴可起到“疏通经气、开窍醒脑、回阳固脱”之功效。而阳明经为多血多气之经,脑瘫小儿体质普遍羸弱,阳明经穴注射一方面可起到疏通阳明经气血、刺激筋脉运行之效,且于腧穴注射GM1,使之滞留于腧穴内,其作用时间延长,可促使腧穴与腧穴、经络与经络之气以沟通,还可加强疏导气血,这也有利病儿体质改善,符合中医水针疗法的基本医理[19]。另一方面,穴位注射吸收后,GM1 本身的药理作用得以发挥,起到营养和修复受损神经并促进脑能量代谢的作用[20]。GM1 还具有恢复细胞Na-KATP 酶活性及维持细胞膜正常结构和功能、这可抑制受损神经细胞异常放电,减轻后续损伤加重[21]。这在观察组治疗后BAEP 中V 波阈值降低、Ⅲ、V 波潜伏期及Ⅲ~V 波峰间期均缩短这一现象得以体现,即异常电位改变得以纠正。

总之,观察组在Bobath 爬行训练的基础上建立“反射性抑制性肢位”、达到促进脑瘫小儿运动功能的恢复。并且循经取穴,三穴相配,在穴位注射GM1 后,刺激筋脉运行、疏导营卫气血,使得气机调畅,津液及气血运行得以部分恢复、使脑瘫小儿脑髓得养,起到“开窍醒脑”之效。且在注射吸收后还起到稳定神经细胞膜的通透性、维持Ach 于正常水平,减轻神经元持续性损伤并促神经功能恢复等多重作用。在治疗过程中,除在穴位注射时小儿因注射疼痛哭闹外,无一例出现皮疹或其药物不良反应发生,因此,该治疗方法安全易行,有利于提高临床疗效、值得推广。