广西南丹白裤瑶蚕对家蚕微孢子的感染性试验

张桂征,黄深惠,夏青,陆俣伽,黄旭华,刘艳伟,陶积阳,张雨丽*

(1.广西壮族自治区蚕业技术推广站,南宁市 530007;2.广西壮族自治区蚕业科学研究院,南宁市 530007)

家蚕微孢子虫(Nosema bombycis,Nb)于19 世纪中期在家蚕中分离并命名,是第一个被人类认识的微孢子虫[1]。该病原可通过食下和胚胎传染2 种途径感染家蚕,给养蚕业造成巨大的经济损失[2],是蚕种生产的唯一法定检疫对象。早在1982 年,张远能等[3]通过试验发现家蚕品种对蚕病的抵抗性是有差异的,微粒子病也一样,这些差异说明家蚕不同品种中存在着各种抗病基因或感受基因,可以为家蚕抗病品种的选育提供遗传基础。后期的众多研究也证明,不同家蚕品种对家蚕微粒子病的抗性不同[4-6]。有学者提出利用家蚕品种之间对微粒子病的抵抗力存在的差异性,筛选出抗性强的品种作为育种材料,进行微粒子病抗病品种的选育,以开拓家蚕微粒子病防控的新途径[7]。因此,寻找对家蚕微粒子病抗性强的品种对家蚕品种选育具有重要意义。

广西南丹白裤瑶蚕是南丹白裤瑶族群众自繁、自育、自用的一个家蚕品种[8],主要分布在广西南丹县里湖自治乡和八圩瑶族自治乡,自白裤瑶民族于宋朝迁入广西南丹即开始在此地饲养至今,是一个血统比较纯正的家蚕品种。白裤瑶民族视瑶蚕为神圣之物,饲养瑶蚕取丝制衣早已贯穿于白裤瑶民族婚丧嫁娶等生产生活的方方面面[9]。张桂征等[10]测定了南丹白裤瑶蚕线粒体基因组,并与野桑蚕和家蚕进行比对,发现瑶蚕属于家蚕,是一个独特的家蚕品种资源,需要高度重视对其的保护与开发。受当地风俗的影响,白裤瑶族人民不愿意接受外界先进的养蚕技术,甚至饲养的瑶蚕都不给外人观看和接触。迄今为止,白裤瑶族仍然按照人蚕共室、从不消毒防病等原始、粗放的方式饲养,自行制种继代,也从来不进行微粒子病毒的检疫。这种饲养方式导致蚕病发生严重,常有颗粒无收的现象出现。当地农业管理部门的工作者曾调查发现,南丹饲养白裤瑶蚕发生的蚕病主要是微粒子病、脓病和细菌病[8]。闭立辉等[11]曾在南丹县农业局的帮助下收集到当地白裤瑶族的少量蚕蛹,制种后母蛾及雄蛾的微粒子孢子检出率均为100%,且镜检视野中微粒子孢子密度大,病原体数量较多,但南丹白裤瑶蚕依然一代代地传承至今。家蚕微孢子与白裤瑶蚕共存,饲养至今,白裤瑶蚕是否对家蚕微粒子病具有较强的抗性仍未可知。鉴于此,本试验通过人工添食家蚕微孢子,调查白裤瑶蚕的食下感染率,以研究白裤瑶蚕对家蚕微孢子的耐受性,为瑶蚕的保护与开发利用提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

家蚕品种:932,二化含多化血统的四眠性家蚕品种,为广西壮族自治区蚕业技术推广站(下称广西蚕业技术推广站)保存的资源;两广二号,四元杂交的一代杂交生产用种,由广西蚕业技术推广站提供;白裤瑶蚕,一化三眠性家蚕品种,由广西蚕业技术推广站家蚕遗传育种研究团队从南丹里湖白裤瑶自治乡采集、筛选出不带微粒子孢子的个体继代并保存。

家蚕微孢子(Nosema bombycis,Nb):由广西蚕业技术推广站家蚕病虫害研究室提供。供试桑叶为广西壮族自治区蚕业技术推广站内种植的桂桑优62。

1.2 试验方法

1.2.1 家蚕微孢子的繁殖与分离纯化 饲养两广二号至1龄眠。取出保存的Nb悬液,配置成2.0×105个/mL 的孢子液,将桑叶浸入其中2 分钟,然后取出稍微晾干,直接饲喂上述两广二号的2龄起蚕。饲喂12 h 后,换成正常桑叶继续饲养至5 龄第2 d,饥饿处理1 d,并分别取发病蚕体进行Nb 的提取、纯化与精制。

1.2.2 微孢子液的配置 取上述提纯的新鲜Nb 孢子液,利用无菌水按10 倍梯度稀释成3.0×103、3.0×104、3.0×105和3.0×106个/mL4 个浓度。空白对照使用无菌水。

1.2.3 添食用桑叶的准备 采新鲜的适熟桑叶,使用含有效氯0.3%的溶液浸泡消毒,然后清水漂洗干净,晾干备用。

1.2.4 家蚕饲养及添食方法 饲养供试家蚕品种至2 龄起蚕,然后计数分区,每个微孢子浓度梯度为一个试验组,每个试验组设3 个重复区,每区30 头蚕。空白对照和4个微孢子液浓度共5个试验组,一个品种总共需要15区,450头健康的蚕。

取配制好浓度的孢子原液0.1 mL,均匀涂抹于面积为8.0 cm2的上述消毒晾干并裁切好的桑叶片上,按相应试验组进行饲喂,每区蚕饲喂2 片。以涂抹等量无菌水的桑叶作为空白对照饲喂对照区。待蚕吃净添食的叶片,撒石灰于蚕座,并更换蚕座纸,改用洁净桑叶饲养至5龄(瑶蚕为4龄)第3 d,饥饿处理1 d。然后单头研磨碎涂片,使用显微镜对各区每一头家蚕进行检验(包括饲养过程中出现的病死蚕),调查各区微孢子感染率。

1.3 数据分析

使用Reed-Muench法[12]计算微孢子虫对家蚕的半数感染浓度(IC50);通过EXCEL(2016)计算各试验组调查指标的平均值和标准差;使用SPSS(22.0)软件进行置信区间计算,并进行方差分析。

2 结果与分析

2.1 白裤瑶蚕对家蚕微粒子孢子(Nb)食下感染情况

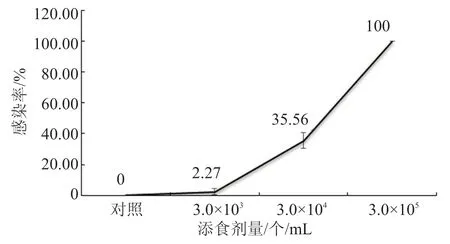

白裤瑶蚕对家蚕微粒子孢子(Nb)食下感染率如图1 所示。结果表明,空白对照区均未检出微孢子,该次添食试验没有造成污染或交叉感染;随着添食的微孢子液浓度增加,家蚕的感染率逐渐增高;家蚕微孢子浓度达到3.0×105个/mL 时,瑶蚕的感染率达到100%,显示Nb对白裤瑶蚕也有很强的侵染性。

图1 白裤瑶蚕二龄起蚕对Nb的食下感染率

2.2 白裤瑶蚕与932对Nb食下感染率差异

对白裤瑶蚕和932 在同等条件下进行Nb 的添食,调查发现Nb 浓度在3.0×103个/mL 时,瑶蚕的感染率与932一致;在浓度达到3.0×105个/mL时,瑶蚕的食下感染率达到100%;但932的食下感染率为98.85%,略低于瑶蚕。在3.0×104个/mL和3.0×105个/mL浓度下,瑶蚕的感染率均略高于932,结果见表1。差异显著性分析表明,各个微粒子浓度梯度下,瑶蚕的食下感染率与932 均无显著差异。该结果显示,瑶蚕对Nb的耐受性并不强,且略低于普通家蚕品种932。

表1 白裤瑶蚕与932对Nb食下感染率

2.3 Nb对白裤瑶蚕和932的半数感染浓度(IC50)

使用不同浓度梯度的Nb 分别感染白裤瑶蚕和932的二龄起蚕,统计感染头数、计算出感染率,并使用Reed-Muench 法计算出Nb 对白裤瑶蚕的半数感染浓度为3.72×104个/mL,对932 的半数感染浓度为4.08×104个/mL,结果见表2。该结果表明,932 的半数感染浓度略高于白裤瑶蚕。

表2 Nb对白裤瑶蚕和932的IC50及95%置信区间

3 小结与讨论

3.1 小结

本试验通过人工定量添食的方法,调查本课题组从广西南丹县采集并筛选保存下来的白裤瑶蚕对家蚕微孢子的感染情况,以研究瑶蚕对家蚕微孢子的耐受性。试验结果表明,Nb 对瑶蚕的半数感染浓度为3.72×104个/mL,略低于普通家蚕品种932,即瑶蚕对Nb 的耐受性与普通家蚕一致,没有特殊的抗性。

3.2 讨论

家蚕微粒子病曾经给养蚕业带来过毁灭性的危害,法国微生物学家、化学家路易· 巴斯德(Louis Pasteur,1822—1895年)团队研究发现通过淘汰有病母蛾所产蚕卵可有效防控微粒子病的流行,以后逐步建立家蚕微粒子病的防控体系[2]。中国于1986年把家蚕微粒子病列入《动物检疫》目录[13]。白裤瑶饲养蚕自宋朝至今均未进行过微粒子病的防控,竟没有造成绝种。有人认为是瑶蚕对微粒子病具有较强的抗性,但本试验结果却证明瑶蚕对家蚕微孢子的食下抵抗性一般,与常规家蚕品种932没有显著的差异。

广西现行生产应用的家蚕一代杂交种亲本品种7532、932、8810、NC99R等对家蚕微粒子的抗性没有显著差异,各品种的半数感染浓度(IC50)范围为2.26×104~4.43×104个/mL[14],本试验调查的IC50值在其范围内。沈中元等[5]发现家蚕对微孢子虫抗性与化性有关,多化性家蚕品种的半数感染剂量(ID50)指数低,属于敏感品种。据调查,瑶蚕为中国系统,一化性三眠家蚕品种,茧色金黄,不能缫丝,仅能生产平板丝[15]。本试验结果显示,虽然瑶蚕对家蚕微孢子没有特殊抗性,但与普通家蚕品种932 差异不显著,不是敏感品种,属于一般水平。

白裤瑶族人民一直饲养瑶蚕,然后让其吐平板丝,所吐的平板丝用于做衣服(主要是装饰裙边),剩下的蚕蛹待化蛾后让其自然交配产卵,蚕卵保留到来年继续饲养、继代。白裤瑶族独特的蚕丝文化体现在物质以及精神等诸多方面,其传承方式早已与他们的生活习俗融为了一体[9]。“南丹瑶蚕平板丝”于2020年被认定为国家地理标志性产品[16]。建立南丹瑶蚕特色地方蚕种质资源原生态保护区成为科技创新支撑工程中的重要组成部分,该工作已被列入广西蚕桑产业发展“十四五”规划。由此可见,南丹白裤瑶蚕的保护与开发利用的重要性已经得到社会的关注与认可,但白裤瑶蚕种源逐步减少、濒临灭绝的现状不容乐观。白裤瑶蚕对Nb 没有特殊抗性的试验结果也显示对该品种资源的保护具有较高的难度。

有研究表明,白裤瑶蚕带微粒子孢子的母蛾产下的卵中有70.41%发生胚种感染,只有29.59%的卵孵化出的蚁蚕不受感染;而且胚种感染的蚁蚕绝大多数在小蚕期发病死亡,只有12.23%的能存活到大蚕期,但未发现能存活至结茧的[11]。这些数据显示,白裤瑶蚕在不进行微粒子病检疫等措施下,自行饲养继代的压力是非常大的。

有调查显示,广西家蚕原种生产过程中,家蚕原种微粒子病检出率在不同月份间存在差异,有些月份间达到极显著差异,说明在蚕种生产中气候环境条件差异对微粒子病的发生有重要影响[14]。刘吉平等[17]分析研究表明,广东省全年原种微粒子病发病率与年平均气温及其距平有极显著的正相关关系,气温是影响原种微粒子病流行发生的重要原因之一。每年春节后桑树开始发芽时,白裤瑶族人民就将自留的瑶蚕种置于火塘边上进行催青,该时期的温度尚低,所以推测瑶蚕没有大规模暴发微粒子病而绝种的原因与其饲养温度低有关。而且白裤瑶族人民在饲养瑶蚕时拒绝串户,不愿意给外人观看和接触瑶蚕。这一风俗从养蚕防病的角度来看是有科学意义的,可以看作是白裤瑶族人民饲养瑶蚕过程中一个重要防病措施。此外,高娜等[18]研究表明家蚕对微孢子虫的食下感染率与龄期有关,5龄第3天幼虫对家蚕微孢子虫的抗性强于3龄起蚕;瑶蚕龄期经过短,可能是一个有利因素。但瑶蚕在从未进行微粒子病防控的情况下,依然能够传承不断、种源没有毁灭的原因有待于进一步研究。