重症颅脑损伤患者术后急性脑梗死发生状况及其影响因素

王红东

(西华县人民医院,河南 西华 466600)

重症颅脑损伤多由暴力直接或间接作用于头部引起,其经手术治疗后常因脑血管严重痉挛或闭塞而发生供血不足,有急性脑梗死(Acute cerebral infarct,ACI)发生风险,进而增加患者残疾及死亡风险[1]。早期明确重症颅脑损伤患者术后ACI的发生状况,并进一步分析其相关影响因素,对临床提前制定治疗方案有积极意义。基于此,本次研究旨在探讨重症颅脑损伤患者术后ACI发生状况及其影响因素。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:回顾性收集2019年1月至2020年11月在西华县人民医院完成治疗的92例重症颅脑损伤患者临床资料。

1.2 纳入及排除标准

1.2.1 纳入标准:①颅脑损伤,格拉斯哥昏迷评分法(Glasgow Coma Scale,GCS)[2]确定伤后昏迷6 h以上或再次昏迷;②术前影像学检查排除脑梗死;③临床资料完整。

1.2.2 排除标准:①既往有ACI病史;②既往有颅脑外伤史;③术前检查有严重的凝血功能障碍;④合并恶性肿瘤。

1.3 方法

1.3.1 ACI评估:术后48 h内多次行头颅CT或磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)检查,并参照《中国脑梗死中西医结合诊治指南(2017)》[3]中ACI相关诊断标准进行判定:术后头颅CT扫描可见相应的脑血管分布区边界为低密度影;脑组织新出现的梗死灶多位于较深的脑实质,密度均匀、边界清晰;梗死灶大小不一,多在3.0m2以上;MRI T1呈低信号,T2呈高信号。

1.3.2 基线资料收集方法:收集92例患者临床资料,包括发病到入院时间、合并糖尿病(是/否)、合并高血压(是/否)、合并脑疝(是/否,根据患者病史、临床体征及影像学检查判断)、合并蛛网膜下腔出血(是/否,根据患者临床表现及CT检查判断)、颅脑损伤类型(颅骨骨折/硬膜外血肿/硬膜下血肿/脑挫裂伤,根据影像学检查判断)、复合伤(有/无)、脑积水(有/无,根据患者临床症状及CT检查判断)及术前GCS评分(从睁眼反应、语言反应及肢体运动3个方面对患者昏迷程度进行评估,总分15分,分数越低表明患者昏迷越深,意识障碍越严重)。

1.4 统计学方法:采用SPSS 23.0统计学软件,计数资料以百分数和例数表示,组间比较采用χ2检验;计量资料均行正态分布检验,符合正态分布采用()表示,组间用独立样本t检验;影响因素采用Logistic回归分析检验;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 重症颅脑损伤患者术后ACI的发生状况:纳入的92例重症颅脑损伤患者有11例术后发生ACI,发生率为11.96%。

2.2 术后ACI不同发生状况的重症颅脑损伤患者基线资料:术后ACI不同发生状况的重症颅脑损伤患者受伤到入院时间、合并糖尿病、合并高血压、颅脑损伤类型、复合伤及脑积水情况比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后ACI不同发生状况的重症颅脑损伤患者合并脑疝、合并蛛网膜下腔出血及术前GCS评分情况比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 术后ACI不同发生状况的重症颅脑损伤患者基线资料对比

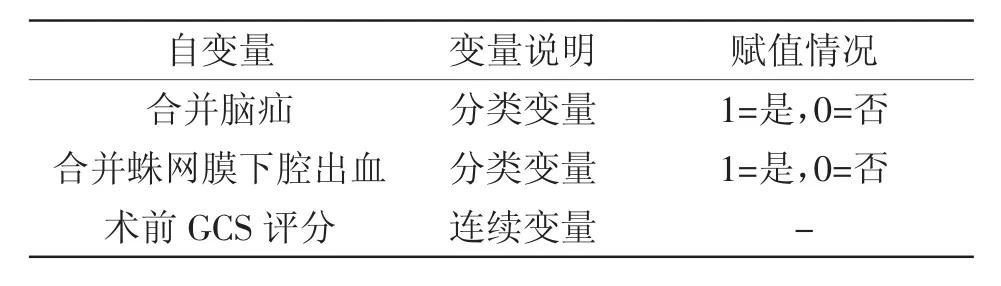

2.3 重症颅脑损伤患者术后ACI发生影响因素的回归分析:将2.2中基线资料中对比有差异的变量分别作为自变量并赋值(见表2),将重症颅脑损伤患者术后ACI的发生状况作为因变量(1=发生,0=未发生),经Logistic回归分析结果显示,合并脑疝、合并蛛网膜下腔出血及术前GCS评分低均是重症颅脑损伤患者术后ACI发生的影响因素(OR>1,P<0.05)。见表3。

表2 自变量变量说明

表3 重症颅脑损伤患者术后ACI发生的Logistic回归分析结果

3 讨论

诸多研究表明,重症颅脑损伤患者术后常因各种因素引发ACI,增加患者死亡风险[4-5]。因此,对重症颅脑损伤患者术后ACI发生的相关影响因素进行分析,对指导临床早期制定干预措施具有重要意义。

水庆学等[6]研究发现,重型颅脑损伤开颅术后继发ACI的发生率为12.50%;本研究纳入的92例重症颅脑损伤患者有11例术后发生ACI,发生率为11.96%,与上述研究结果基本吻合,提示重症颅脑损伤患者术后有ACI发生风险,且发生风险较高。因此,明确重症颅脑损伤患者术后ACI发生的影响因素,指导临床及时有效的预防、治疗十分必要。经对比术后ACI不同发生状况的重症颅脑损伤患者基线资料,并将可能影响ACI发生的因素进一步经Logistic回归分析,结果显示,合并脑疝、合并蛛网膜下腔出血及术前GCS评分低均是重症颅脑损伤患者术后ACI发生的影响因素,逐个分析上述影响因素的机制与原因。

①合并脑疝:重症颅脑损伤患者常因脑组织受压不平衡而引发脑疝,而脑疝的形成可导致患者脑血管受压、移位或扭曲,进而导致血管狭窄、闭塞,最终形成梗死灶。同时,脑疝导致的血肿可使脑灌注逐渐降低,使血液流变学发生改变,血液黏度增加,导致凝血系统异常,促进血管内血栓形成,增加ACI发生风险。对此建议,临床治疗重症颅脑损伤合并脑疝患者时需在术中采取相应的降压措施,快速降低降颅内压,同时术后适当抬高患者头部10°~15°,密切检测颅内压,给予降压治疗,减轻脑动脉受压。同时,合理使用脱水剂,减轻脑部血肿,降低术后ACI发生风险。②合并蛛网膜下腔出血:蛛网膜下腔出血可激活蛋白激酶C(protein kinase C,PKC),引起血管平滑肌持续收缩,导致患者脑血管痉挛,进而引起迟发性缺血性损伤,最终形成ACI[。对此建议,临床应对重型颅脑损伤合并蛛网膜下腔出血患者术中移除血凝块,术后积极维持血容量及血压,从而预防血管痉挛,减少ACI的发生。③术前GCS评分:GCS评分是临床常用于评估患者昏迷程度的指标,分别为睁眼反应、语言反应及肢体运动3个方面,其中睁眼反应与患者的神经功能受损有关;视神经是由脑部在胚胎发育期间向外突出形成,其外包裹的被膜均由脑膜延续而来,当GCS评分较低时,表明患者颅脑损伤越严重,易引起颅内压急剧升高,进而导致脑灌注不足,脑组织发生缺氧、缺血性损伤,增加术后ACI发生风险[7]。对此建议,临床医师在重型颅脑损伤患者入院时应及时评估其GCS评分,快速静脉输注高渗降颅内压药物,并根据病情迅速完成开颅手术,以降低术后ACI发生风险。

综上所述,重症颅脑损伤患者术后仍有部分患者发生ACI,可能受合并脑疝、合并蛛网膜下腔出血及术前GCS评分低等因素的影响,临床可制定针对性的干预措施,如快速静脉输注高渗降颅内压药物、术后积极维持血容量及血压及合理使用脱水剂等措施,对减少术后ACI发生具有积极意义。