从“分数的意义” 探究建构概念

马树红

数学概念是数学基础知识的重要组成部分,也是发展数学思维和培养数学能力的基础。在小学数学概念教学中,教师需要提供一些丰富多彩的生活材料来引导学生观察,并且设计和组织一些匠心独具的教学活动,让学生在自主探究的过程中不断感悟,进而自主建构概念,把握概念本质,不断提升数学核心素养。

创设生活情境,初步感知概念

陶行知先生的“生活即教育”理论中指出:“生活中含有教育的意义,真正的教育都是以生活为中心的,脱离生活的教育不是完整的教育。”该理论体现了生活对于教育具有重要意义。同时,小学生依然处于依靠具体形象思维来感知事物的阶段,而数学概念往往比较抽象,要真正理解透彻实属不易。因此,教师可创设生活情境,利用生活中的直观事物,激发学生探究热情,帮助他们初步感知概念。

建立在学生已初步掌握“分母”“分子”“分数线”以及“平均分”這些基本的分数知识的基础上,教师便可开展“分数的意义”这一概念的学习。同时,教师要注意利用生活中的直观模型进行教学。如,教师首先出示一块完整的橡皮,然后用小刀将这块橡皮平均切成两段,引导学生思考:每一段代表多少?并且,这里所说的一块中的“1”与一段中的“1”代表的含义是一致的吗?学生通过联系旧知,将快速得出:每一段是1/2,数值表示的是橡皮的量。而通过思考,也能得出:一块中的“1”表示的是一整块橡皮的量,而一段中的“1”表示的是半块橡皮的量。

此时,教师便可引入单位“1”这个概念,让学生了解到:平常所说的“1”代表的就是物体的数量,但“1”在分数中具有一种特殊的含义,即当它作为一个标准量时,它便会成为一种计量单位,数学上称之为单位“1”, 单位“1”代表的量就是单位量。在学生初步了解单位“1”后,教师再结合刚刚的实例帮助学生初步体会单位“1”和单位量,讲道:“将一块橡皮平均分成两段,那么此时可以这一块橡皮就是一个单位量,即单位‘1’,其中的一段可以表示成1/2块。”借助学生最熟悉的生活实物模型,激发学生的探究欲望,学生在自主思考中体会到了两个“1”的不同之处,此时,教师再顺势导入单位“1” 与单位量这两个数学概念,将概念的引入变得更为顺畅,学生易于接受,最后再次借助实例,让学生去体会单位“1”和单位量,帮助学生初步感知概念。

开展操作活动,探究概念特征

“纸上得来终觉浅,觉知此事要躬行。”为了帮助学生掌握概念的特征,教师则需要引导学生进行操作活动,触及分数概念的性质,了解概念表象。值得注意的是,这些数学活动必须具备强烈的引导性、探究性和递进性,使学生能自发地进行思考,在归纳和总结中更好地把握住概念的本质特征。

首先,教师引导学生举出一些与“橡皮平均分”相似的例子,学生通过思考得到包括像“粉笔对半分”“苹果对半切”等常见的例子。在此基础上,教师便可对概念进行深入地讲解,出示一张画有5个苹果的图片,问道:“每个苹果为什么表示的是1/5而不是1呢?”学生通过第一阶段的学习,便能迅速答出:“这5个苹果可以看成是一个整体,即一个标准量,在一个标准量中含有5个苹果,其中一个苹果占标准量的一份,所以每个苹果表示的就是1/5,而两个苹果就可以表示成2/5。”

此时,教师再出示一张画有“五组两两一对胶带”的图片,学生通过观察可得:在图中,一共有十卷胶带,并且,胶带两两配对成为一组,一共得到五组,因此,每组胶带是这堆胶带的1/5,两组胶带就可以表示成2/5。此时,教师便可让学生来分析两个“1/5”的相同点和不同点,学生通过观察与思考,得出:1/5代表的都是整体其中的一份,不同的是,这两个整体所代表的数量不同,一个是五个,一个是十个,即单位“1”不同。

在此基础上,教师便可引导学生进行思考:在生活中,还可以将哪些事物看成是单位“1”?通过自我探究,学生了解到包括像“1千克”“1小时”等计量单位也可以看成是单位“1”。最后,学生在教师的指导下进行归纳总结,得出:分数的研究对象不仅仅可以是一个物体,同样也可以是一堆物体以及一些计量单位,这些研究对象都可以用“1”来表示,即单位“1”,因此,任何的研究对象都可以看成是单位量,而将单位“1”平均分成若干份,表示这样的一份或几份的数叫作分数。通过教学情境可以看出,在教师的引导下,学生通过自身的反思操作,结合之前的学习经历,得出分数中单位“1”所代表的真正含义,从而对单位量有了全面的认知,不仅掌握了概念的意义,还总结概括出概念的本质特征。

运用对比教学,深化概念理解

在上一阶段学习中,学生已经大致掌握了概念的本质特征,此时,教师便可在此基础上趁热打铁,运用对比教学,让学生在比较过程中进行内化与理解,加深对分数概念的认识。

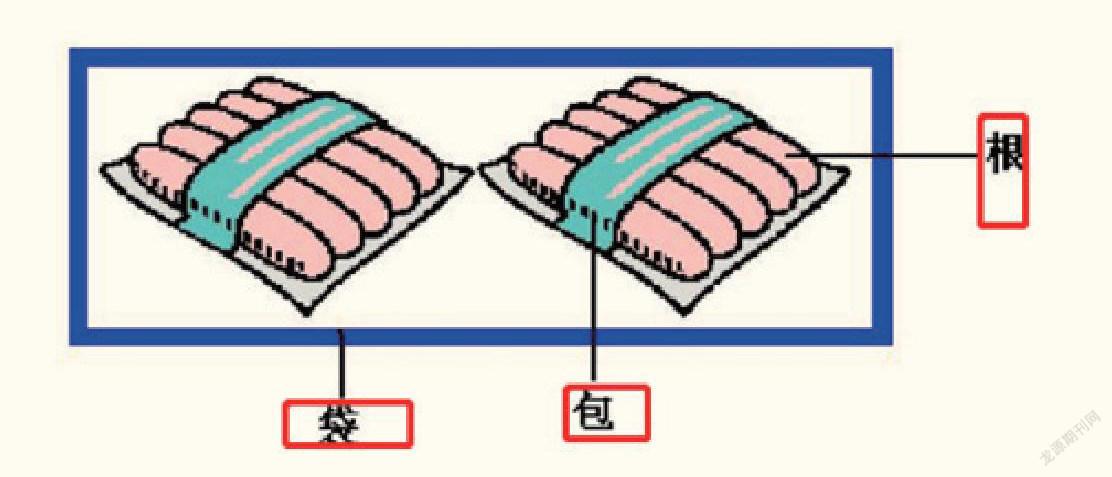

例如,教师出示下图,让学生说出香肠的数量。有同学通过“数一数”,发现图中一共有10根香肠;还有同学将5根香肠看成是一个整体,所以觉得图中一共有两包香肠;还有同学持不同意见,认为仅仅只有1袋香肠。对于不同学生的不同答案,教师引导学生进行思考:在图中,1袋香肠是否可以看成是由两包香肠组成的?同样的,一袋香肠是否也可以看成是10根香肠组成的?学生在经历自主思考后,便能很容易地接受这个结论。此时,教师继续提出问题:1根香肠可以看作是多少包香肠和多少袋香肠?学生通过观察和联系旧知,能快速得到:1根香肠可以看作是1/5包和1/10袋。这时,教师提出疑问:为什么可以用不同的分数来表示同样的一根香肠?经过思考,学生将总结道:因为单位“1”不同,可以看出,单位“1”并不是处于一个固定不变的状态的,标准量的不同,将导致最终的结果不一致。通过案例发现,将对比思想运用于概念教学中,学生在对比过程中能清楚地感受到整体的变化以及单位“1”的变化,促使分数概念在学生的头脑中达到精致化的水平,帮助学生加深对分数概念的理解。

总而言之,数学概念的有效建构离不开教师的引导和帮助,教师需要在日常教学过程中挖掘能促进学生概念学习的教学方法,激发他们的探究热情,提高他们的思维能力,促进他们主动建构概念,从而提高数学思维能力。

专家点评

数学是一门相对抽象的学科,如何通过具象的案例表现抽象概念的本质特征,是数学教师必修的一门学问。本文作者通过“分数的意义”这一小节的教学来展现生活化数学的教学设计,通过丰富多彩的生活材料来引导学生观察,深化概念理解,有助于提高小学阶段学生的数学思维。