戴着口罩认出人 残膜卷曲识得污

翟志强

新疆属干旱地区,是我国农田地膜覆盖栽培重点区域,棉花、番茄、瓜类等几乎全部覆膜种植,每年应用面积超过5500万亩,地膜使用量超过25万吨。大量地膜的使用,带来农田的“白色污染”。近年来,新疆通过残膜回收、减量替代、使用全生物降解地膜等方式,从源头上治理农田“白色污染”,为土壤“清肺通络”。而我,有幸成为其中一员,用自己的所学助力此役。

棉田残膜采样

从“打酱油”到“独当一面”

本科时,我加入了石河子大学智能农业传感与装备实验室。从本科阶段的“打酱油”到研究生阶段的“独当一面”,我深刻认识到本科生进行科研锻炼的重要性,在导师的指导下我组建了“西北智能农装创新团队”。团队以“为学生搭建创新平台,让学生在科研中成长,为西北边疆农业机械助力”为宗旨,由研究生引导本科生加入实验室进行学习、锻炼。

团队成立至今,已有研究生30人,本科生60余人,紧密围绕新疆农业生产实际开展创新研究,先后研发了“干瘪核桃多通道检测与分选装置”“籽棉残膜分离装置”“采棉机配套残膜防护装置”“基于近红外光谱的哈密瓜内部品质检测装置”“棉田虫情远程测报装置”“农田土壤污染快速采样装置”等。

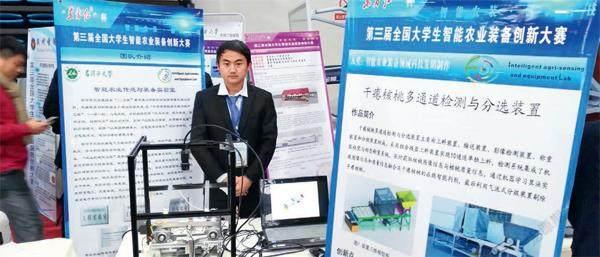

在某次农业调研过程中,我了解到核桃是南疆的主要经济作物,但在收获中有干瘪劣质核桃混入优质核桃中,影响了核桃的价格,这造成了农民丰产不丰收的现象。在导师的指导下,我经过一学年的努力,设计出了“干瘪核桃多通道检测与分选装置”,实现了干瘪核桃的无损检测和分选。

正常情况下,核桃尺寸越大,重量越重,但是当出现干瘪时,核桃重量会变轻。本装置通过融合核桃图像和重量信息来判别干瘪核桃,其工作原理是:首先,通过机器视觉预测核桃重量,接着在线称量核桃实际重量,然后通过比较预测重量和实际重量,判别是否為干瘪核桃。一旦判别为干瘪,会触发气流分级喷嘴,将干瘪核桃剔除。

分级后的核桃每公斤可提价约5元,如果新疆20%的核桃采用本设备进行分级加工,可带给南疆农民约89.6万元的增收。2017年,我凭借这一发明获得了“东方红”杯智能农业装备创新大赛全国一等奖。

从“白色革命”到“白色污染”

2019年,我选择继续申请硕博连读,最终以综合考核第一的成绩获得硕博连读资格。

同年,导师承担了农业农村部的全国农业面源污染监测评价及相关技术服务(新疆地膜监测)任务,导师指导我组织开展相关工作。

农用地膜良好的增温、保墒、抑制杂草功能,极好地破解了我国干旱地区和冷凉地区农业生产能力脆弱——“产量极低”的问题。其应用规模和效益远远超出了预判,增产高达30%以上,是提高农田作物水分利用率、缓解水资源短缺、防止病虫害和促进植物生长的重要手段,被誉为农业上的“白色革命”。

但农用地膜以聚乙烯材料为主,降解期较长,过度使用农用地膜且不及时回收的话,容易造成土壤中残膜逐年积累,引发土壤水分运移受阻、作物产量下降、环境污染等问题,这就是残膜的“白色污染”。

棉田虫情远程测报装置

农田土壤污染监测工具箱

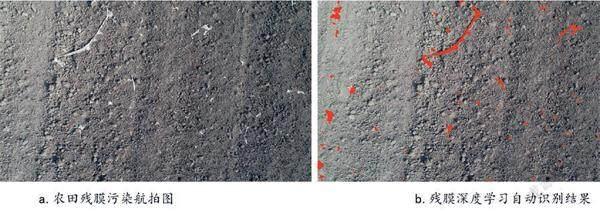

农田残膜污染航拍图及深度学习识别结果

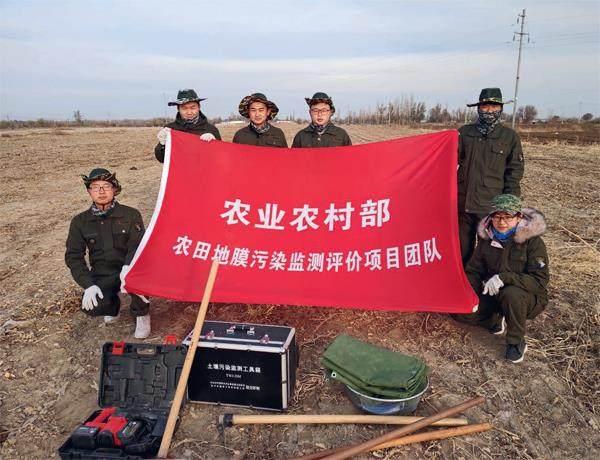

带领团队成员开展残膜污染监测工作

为了更好地掌握新疆农田的残膜污染程度,为农田残膜污染综合防治提供数据支撑,我们综合考虑了新疆地区的绿洲分布情况、棉花等作物种植覆盖情况等因素,在整个新疆绿洲区共布设了60个农田地膜残留污染监测点位,开展残膜污染监测工作。

在农田残膜污染监测采样过程中,我们发现通过人工采样评估残膜污染,劳动强度大、效率低,平均1个样方点(长宽深为1m×1m×0.3m的耕层土壤)残膜取样,两三个人同时作业约需一个半小时,难以适用于新疆大面积农田的播前残膜污染程度监管。

于是,我们对无人机低空成像评估地表残膜污染的可行性进行了初步探索,但在研究中发现,农田地表残膜的自然卷曲,土块和秸秆等对残膜的遮挡等因素变化,均会对残膜污染低空成像评估的准确性造成较大影响。

从“人脸识别”到“残膜识别”

如何突破残膜的遮挡和卷曲问题,是实现播前棉田地表残膜污染程度评估的关键所在,这一问题困扰了我整整一个冬季,直至2020年冰雪消逝,春播农忙。

2020年,新冠肺炎疫情全球蔓延,对农业生产和农业科学研究也带来了严重影响。同时,由于新疆气候情况特殊,4月中旬冬雪才能完全化尽,到5月初棉花春播完成,中间仅有半个月左右的时间,开展播前棉田残膜监测试验。4DF45FE7-9B7C-4A77-B319-F09CE98043FA

时间紧,任务重。我们克服各种困难,带着试验设备在农田里开始残膜污染图像采集试验,从早到晚,一刻都不敢耽误。

某天,在路过疫情检查站进行人脸扫描时,我发现即便没有摘掉口罩,机器也可以识别出人员身份。“口罩对人脸的遮挡和秸秆对残膜的遮挡,是否是同一类问题?”“不同人的识别和不同卷曲程度的残膜识别,是否又是同一类问题?”“人脸是规则对称的,但残膜形状各异,识别难度是否更大?”……一系列问题在我脑海中不断闪现。

回去后,我赶紧查阅文献和相关资料,最终确定了通过深度学习算法实现遮挡残膜的图像修复和不同卷曲残膜识别的研究思路。这就好比口罩遮挡下的人脸修复,先通过机器识别出遮挡人脸的口罩,然后剔除口罩,通过已有的人脸特征对缺失的部分人脸进行修复,遮挡残膜的修复就是此种思路。同样,提取不同图像特征进行人脸识别,与不同卷曲程度的残膜识别,也有异曲同工之妙。按照此研究思路,我们撰写了国家自然科学基金项目“播前棉田地表残膜污染无人机低空成像评估机理研究”,评审专家对我们的项目高度认可,项目顺利获批。

在自然科学基金项目的基础上,我将博士研究课题定为“基于无人机低空成像的播前棉田地表残膜识别及污染评估”。开题过程中,我有幸得到了陈学庚院士等专家的指导,专家们提出了不同航拍参数、天气条件、覆膜年限等对评估结果的影响问题,并建议通过“先易后难最后修正”的策略深入开展研究,这让我的思路更加明确。

采棉机配套残膜防护装置风速测试

“干癟核桃多通道检测与分选装置”获全国大学生智能农业装备创新大赛一等奖

基于近红外光谱的哈密瓜内部品质检测装置

目前,我们通过人工标记训练深度学习模型,让计算机能够像人眼一样自动识别出农田地表残膜,并初步开发了基于无人机低空成像的农田残膜污染快速评估系统。通过无人机低空成像、深度学习、5G技术等,能够快速、准确、自动检测农田地表残膜污染程度,每块监管农田(约50亩)的检测可控制在5分钟内完成,检测准确率可达到95%以上,为新疆地区农田残膜污染监管和防治,提供了一定的科学依据和技术支撑。

2021年12月,新疆生产建设兵团第八师石河子市农业机械化技术推广站一行人员来访,就残膜污染监测相关工作表示了高度认可。目前,项目团队已经与该技术推广站及德鑫农机服务专业合作社建立合作伙伴关系,共同申报科技攻关项目“棉田残膜污染监测及回收质量评估关键技术装备研发”,计划通过产学研合作关系,尽快让项目研究成果落地应用。

“守祖国西北边疆,书智能农装新篇”是团队的口号,也是我想要为之奋斗一生的目标。自2013年起至今,我在美丽的新疆学习、生活已8年有余,忙忙碌碌,却也总是踏踏实实……

责任编辑:丁莉莎4DF45FE7-9B7C-4A77-B319-F09CE98043FA